鄉村振興背景下我國鄉村公共建筑設計存在的問題與對策

李志偉

萊陽市城鄉建設事務服務中心,山東 萊陽 265299

0 引言

鄉村公共建筑是村民日常集會、娛樂、交際等活動的重要場所,與村民的生產和生活息息相關,而且凝結著鄉村的人文歷史記憶。例如,祠堂、戲臺等鄉村公共建筑一直都是村民祭祀、文藝演出等活動的重要載體。從某種意義上講,一個村莊公共建筑的建設及使用情況,關乎村莊的精神風貌、文化底蘊和發展活力。

然而,受城鎮化發展速度加快及城鄉二元經濟結構失衡的影響,我國大量農村人口到城市工作定居,農村“空心化”和鄉村人口老齡化現象愈發嚴重。與此同時,鄉村公共建筑失去了活力,很多公共建筑年久失修、破敗凋敝,使用頻率大大下降,建筑功能日益退化,甚至淪為村民存放雜物或者垃圾的場所。2017年,鄉村振興戰略提出后,全國各地鄉村建設走上了快車道。作為鄉村文化的重要載體,鄉村公共建筑在此期也獲得了長足發展,不僅數量不斷增加,而且類型日益多元化,出現了圖書館、活動中心、產業工坊、鄉村博物館等各種建筑形態,滿足了村民生產生活需要,也為鄉村旅游業發展奠定了基礎。然而,當前鄉村公共建筑設計還存在一系列問題,如忽略了鄉土文化、建筑風格同質化嚴重、建筑材料浪費嚴重、建筑功能單一等,造成鄉村公共建筑缺乏活力,破壞了鄉村的整體環境與風貌。對此,相關部門需要積極采取措施解決這些問題。

1 鄉村振興戰略對鄉村公共建筑的影響

1.1 促進鄉村公共建筑發展

近年來,隨著新農村建設的推進,鄉村旅游業得到迅猛發展,已成為推動鄉村振興的新力量。越來越多的游客到鄉村感受田園風光,體驗當地的風土人情。相關統計數據顯示,2020 年我國鄉村旅游的游客接待量超30 億人次[1]。很多偏遠鄉村依靠鄉村旅游業發展成功實現了脫貧致富,成為鄉村振興的典范。鄉村公共建筑為鄉村旅游業發展提供了良好的載體。但過去的一段時期內,隨著鄉村“空心化”現象的出現,部分鄉村公共建筑逐漸破落、損壞,喪失了原有的功能,成為美麗鄉村建設中的一大敗筆,影響了游客的體驗。而隨著鄉村振興戰略的提出與實施,很多鄉村建設了圖書館、祠堂、建造工坊、農村博物館等公共建筑。其不僅是村民日常生活交往的重要場所,更是彰顯村莊特色的文化地標,可增加鄉村對城市居民的吸引力,從而促進鄉村旅游業發展,帶動農村產業發展融合,助推農村地區產業振興。

1.2 恢復鄉村公共建筑功能

鄉村公共建筑的基本功能是為村民日常活動提供空間。過去,村民在勞作之余通常會聚集在祠堂、廣場等場所進行交際和娛樂。在彼此的溝通交流中,村民們的家族認同感和鄉村歸屬感得到了增強,有利于農村社會穩定。然而,隨著城鎮化的快速發展,鄉村人口流失嚴重,鄉村公共建筑年久失修、破敗凋敝,傳統公共建筑的使用頻率大大降低。自鄉村振興戰略實施以來,農村人居環境得到極大改善,農村集體經濟不斷發展壯大,很多外流人口開始返鄉,重新聚集村莊人氣。與此同時,鄉村公共建筑的使用頻率開始逐漸提升,其基本功能漸漸恢復。

2 當前鄉村公共建筑設計存在的問題

2.1 建筑材料使用不當

自鄉村振興戰略實施以來,鄉村公共建筑的數量和規模不斷擴大,建筑材料用量不斷增加。然而,現有的鄉村建筑材料難以適應公共建筑快速發展的需要。一是隨著鄉村人口流失加劇,鄉村“空心化”現象日益嚴重,很多鄉村公共建筑閑置或被拆除。很多拆除后的建筑材料仍然具有一定的使用價值,但實際上這些建筑材料大多被隨意丟棄、掩埋或者焚燒,不僅污染了環境,也浪費了資源。二是鄉村周邊的部分建筑材料生產企業因為市場需求萎縮而倒閉,給建筑材料的獲取帶來了困難。三是隨著城鎮化與工業化的推進,很多鄉村公共建筑設計以現代城市規劃理論為依據,使用大量現代建筑材料,并通過藝術化的設計手法,打造具有現代都市審美氣息和文藝感的建筑風格。然而,這種一味用現代建筑材料堆砌而成的鄉村公共建筑與鄉村整體風貌不協調,難以與村民產生情感共鳴。例如,很多鄉村圖書館、博物館建設得富麗堂皇,在外形上標新立異,成為游客打卡圣地,但難以與當地村民產生情感共鳴[2]。

2.2 建筑風格同質化現象嚴重

目前,鄉村公共建筑設計出現盲目效仿的問題,同質化現象十分嚴重。一是盲目效仿城市建筑風格。一直以來,在城鄉二元結構影響下,我國鄉村發展速度明顯滯后于城市,部分地區鄉村公共建筑被統一規劃,套用城市的建設經驗和設計風格,脫離了地域特色和鄉土文化,帶來“千村一面”問題。更有甚者,部分地區為了實現整齊劃一,在鄉村公共建筑建設過程中破壞鄉村的歷史遺跡和傳統風貌等。二是盲目借鑒其他鄉村建筑風格。每個鄉村的自然環境、風土人情和鄉土文化都是不同的,但是有的村莊為了發展旅游業,一味抄襲和復制其他村莊的建筑風格。例如,有的村莊規劃建設者推崇徽派風格,就將所有的公共建筑都設計成白墻、灰瓦,但這種建筑風格與整個村莊格格不入,割裂了公共建筑與地域特色和文化習俗的聯系,甚至導致傳統村落延續上百年的鄉土文化被破壞[3]。

2.3 建筑技藝單一

建筑技藝是塑造建筑物質形態的關鍵,決定了鄉村公共建筑風貌和生成形式。過去,鄉村公共建筑一直采用傳統的鄉土建筑技藝。傳統的鄉土建筑技藝凝聚著鄉村建造者的智慧與思想,在鄉村特色塑造、鄉土特性展示等方面發揮著重要作用。部分鄉村規劃建設者認為傳統的鄉村建筑技藝是衰老的、落后的,一味采用現代化的建筑技術,導致鄉村公共建筑失去了本土特色;部分鄉村規劃建設者則沉溺鄉村以往的輝煌,一味保留鄉村傳統建筑技藝,忽視了現代建筑技術的進步,導致鄉村公共建筑的相關性能達不到要求。

3 鄉村振興背景下我國鄉村公共建筑設計對策

3.1 就地取材,優先使用鄉土材料

自鄉村振興戰略實施以來,鄉村公共建筑建設進入快車道,建筑規模不斷擴大,建筑用材不斷增加。為滿足鄉村公共建筑建設的材料需求,首先需要對傳統建筑材料進行回收利用。建筑材料的物理性能和化學性質決定建筑的承載能力、使用壽命和建筑質量。一直以來,鄉村公共建筑建設都是就地取材,利用當地的鄉土建筑材料,很好地保留了鄉土記憶,蘊含著濃厚的鄉土文化內涵。因此,鄉村閑置公共建筑拆除后的建筑材料并不是毫無價值的,很多材料依然可以繼續使用。相關規劃建設者可以對這些材料進行有效回收和再利用。例如,一些舊瓦、舊石材被整理清潔后,作為鄉村建筑地面等部位的鋪裝材料,呈現出很好的鄉土文化氣息,受到村民和游客的廣泛好評。其次是盡量使用鄉土材料。鄉土材料包括石頭、竹木、磚石等,這些材料在農村隨處可見。使用鄉土材料建設鄉村公共建筑,能夠賦予其鮮明的地域特征,是其他現代建筑材料所不具備的。例如,山東省膠東半島有著特殊的地理環境,當地盛產各種林木、黃崗巖和海草,所以海草房是膠東半島地區特有的一種民居類型(見圖1),以榮成市最為集中。當地很多農村的規劃建設者就地取材,用石頭砌墻壁,用當地松木做椽子,將海草捆扎好鋪于屋頂,建成了很多博物館、展覽館等文化活動場所[3]。這種建筑不僅堅固耐久、容易維修,而且保溫隔熱、冬暖夏涼,非常適合人們居住和活動。山東省臨沂市竹泉村結合旅游業開發,利用當地的特色植物竹子構建竹林景觀,同時用石頭鋪路,路兩旁即溪水,使人與山水融為一體,打造特色鄉村建筑(見圖2)[4]。最后是需要將傳統材料與現代材料相結合。鄉土材料容易獲得,但其在物理結構、熱工等方面可能存在不足。尤其在建造一些跨度大、性能強的鄉土建筑時,傳統鄉土材料往往達不到要求。此時,設計師可以將傳統鄉土材料與現代材料相結合,在傳統材料基礎上加入鋼筋、骨料、混凝土等材料,提高傳統鄉土材料的性能,滿足鄉村振興背景下鄉村公共建筑多樣化與復雜化的功能空間需求。

圖1 榮成市的海草房

圖2 臨沂市竹泉村

3.2 挖掘文化內涵,體現鄉土文化特色

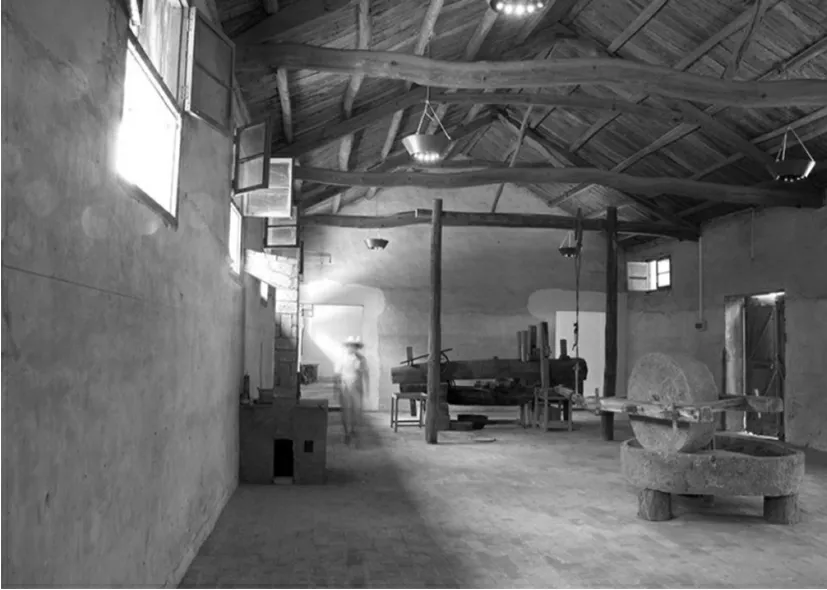

鄉村公共建筑凝結著鄉村村民的集體記憶,是當地歷史人文的延續。鄉村公共建筑設計要立足鄉土文化,充分挖掘當地的鄉土文化內涵。建筑師要深入觀察和調研整個鄉村的地形地貌、自然氣候,村民的生活起居、勞作方式,以及當地的風俗習慣和文化傳統等,在此基礎上形成系統的、在地化的建筑設計理念。這樣設計出來的鄉村公共建筑不僅有煙火氣,更貼近鄉村真實的生活,而且能延續鄉村記憶,傳承和發揚傳統鄉土文化。例如,河南省新縣周河鄉西河村有一座西河糧油博物館,該博物館分為“糧”和“油”兩個展區。“糧”展區以“春播”“夏長”“秋收”“冬藏”為主題進行布置,為游客開啟了農耕與農時的認知之旅;“油”展區收集、修復了大量的手工榨油車等農機具(見圖3),展現當地傳統糧油加工工藝,參觀者還可以觀看榨油表演,讓人們對當地的農耕文化歷史有更深入的了解[5]。該博物館建成之后,吸引了大量的外來游客,促進了當地旅游業發展。浙江省松陽縣石倉六村建有一座石倉契約博物館(見圖4)。該建筑依山而建,墻體全部采用當地石材砌筑,石墻粗獷冷峻,與整個環境融為一體。整個建筑看起來就像一個厚厚的“倉”,也像一部厚重的“契書”。館內收藏著不同年代的契書,是古代人們在買賣、抵押、租賃、嫁娶等活動中留下的印記[6]。學習和研究這些珍貴的歷史文書可以幫助人們了解相應時代的社會關系。河北省阜平縣是我國抗戰時期的晉察冀邊區司令部,縣城內有很多革命領導人的故居,領袖小院便是其中之一(見圖5),毛澤東、周恩來等黨和國家領導人都曾在這里戰斗、生活過。在對領袖小院的建筑改造過程中,設計師以紅色歷史文化作為項目的人文背景,采取傳統的建設方式,對墻體采用磚塊砌筑、黃泥飾面,室內保留了土炕、炕桌、炕柜,組織當地婦女編織制作手工藝品作為房間實用性陳設,彰顯了農家院的淳樸氣息[7]。

圖3 新縣西河糧油博物館

圖4 松陽縣石倉契約博物館

圖5 阜平縣領袖小院

3.3 發揚傳統鄉村技藝,吸收現代建筑技術

一方面,各鄉村應繼承和發揚傳統鄉村建筑工藝。傳統鄉土建筑工藝不僅成本低、能耗低,而且凝聚著鄉村建造者的智慧,能夠鮮明地反映地方特色。現如今,這些傳統鄉土技藝依然在很多鄉村被廣泛應用。許多成熟的工匠并未經過系統的建筑學知識學習,就已經掌握建造技法,并且在實踐中得到豐富的建造經驗。例如,有的鄉村將池塘和鄉村公共建筑設計成一體,利用水體進行降溫。這樣既增加了空間、拓展了視野,又可利用池塘的小氣候調節作用達到給建筑內部降溫的效果。這些傳統建筑技術對當下的鄉村公共建筑設計有著重要的借鑒價值。在鄉村公共建筑設計中,建筑師應尋找和挖掘有價值的鄉土建筑技藝,并將其用于實踐。

另一方面,建筑師在進行鄉村公共建筑規劃設計時應吸收現代建筑技術。隨著時代的發展和進步,人們對鄉村公共建筑性能的要求越來越高,建筑技藝也在不斷進步和發展,如3D打印技術、參數化技術、預制模塊化和綠色低碳建筑技術等被廣泛應用于現代建筑設計[8]。與傳統鄉土建筑技藝相比,新型建造技術普遍具有建造速度快、結構剛度較好、可以實現模數化設計生產等特點。例如,預制模塊化設計及建造通常采用精確的建構模數,提前加工好預制構件,再運到現場進行組裝,過程簡便、易于學習,不僅減少了現場人工作業時間及作業量,也有助于提高項目建設速度。

4 結語

隨著鄉村振興戰略的實施,鄉村公共建筑得到了快速發展。但目前鄉村公共建筑設計仍存在一系列問題,導致其缺乏活力,無法滿足村民的需要。這就需要建筑師提高對鄉村公共建筑設計的認識,從使用鄉土建筑材料、挖掘當地文化內涵及重拾鄉土建筑技藝等方面入手,提高鄉村建筑設計水平,激發鄉村的原生建造活力為促進鄉村可持續發展提供助力。