小學(xué)美術(shù)線上線下融合教學(xué)新路徑

馬燕?安海霞

隨著教育信息技術(shù)的不斷發(fā)展,學(xué)生的學(xué)習(xí)方式正在悄然發(fā)生變化。運(yùn)用信息技術(shù)創(chuàng)建學(xué)習(xí)場域與學(xué)習(xí)情境,將虛擬與真實(shí)的學(xué)習(xí)空間彼此聯(lián)通,不斷探索適合學(xué)生心理需求和心智特征的基于現(xiàn)代信息技術(shù)的線上線下融合教學(xué)方式是十分重要的。

一、項(xiàng)目學(xué)習(xí)驅(qū)動,線上線下教學(xué)資源巧融合

項(xiàng)目學(xué)習(xí)是一種以學(xué)生為中心的、動態(tài)的教學(xué),它重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)學(xué)生們在應(yīng)對一個個真實(shí)的、復(fù)雜的問題和挑戰(zhàn)的過程中發(fā)展出的知識技巧和能力。在美術(shù)課程設(shè)計(jì)過程中,教師基于學(xué)生真實(shí)需要,在學(xué)生已有認(rèn)知的基礎(chǔ)上,站在學(xué)生的視角去觀察、理解和感受,結(jié)合教學(xué)內(nèi)容,搭建適合學(xué)生成長的腳手架,給學(xué)生提供多途徑的資源供給與補(bǔ)充。教師可以借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),采取虛擬流動匯報(bào)展廳、云端匯報(bào)學(xué)習(xí)收獲、線上圖片視頻資源補(bǔ)充、現(xiàn)場連線藝術(shù)家答疑解惑,將美術(shù)課程分解為一個個研究項(xiàng)目單位,引導(dǎo)學(xué)生圍繞研究主題選擇某一方面問題展開自主學(xué)習(xí),采取思維導(dǎo)圖、自制口袋書、課前觀察實(shí)踐、錄制學(xué)習(xí)收獲、微視頻制作、親子分享交流等自己喜愛的學(xué)習(xí)方法,在自主學(xué)習(xí)中多角度、多渠道、全方位獲取知識。教師再結(jié)合學(xué)生的學(xué)習(xí)收獲,圍繞一個切入點(diǎn),以點(diǎn)帶面引導(dǎo)學(xué)生縱深探索、深入學(xué)習(xí),設(shè)計(jì)激活學(xué)生持續(xù)探究學(xué)習(xí)熱情的作業(yè)形式,為學(xué)生在生活中解決真實(shí)問題提供支持。

例如,在學(xué)習(xí)“展現(xiàn)瞬間之美”一課時(shí),教師借助iPad、手機(jī)等快捷功能開展項(xiàng)目學(xué)習(xí),通過網(wǎng)絡(luò)平臺資源庫、iPad、手機(jī)等圖片放大縮小功能以及繪圖軟件,引導(dǎo)學(xué)生在課前利用云端會議交流平臺,提前進(jìn)行自主學(xué)習(xí)并完成課前導(dǎo)學(xué)單,前置交流分享,提高學(xué)生對本課內(nèi)容的認(rèn)知。課上借助學(xué)習(xí)任務(wù)單輔助小組探究,采取線上合作欣賞并將欣賞感受以小組的形式進(jìn)行錄制的方式,將以往“課堂教學(xué)的面對面”轉(zhuǎn)換成“云端互動的零距離”。課后再進(jìn)行線上反饋評價(jià),使得美術(shù)課程由課上延展到課下,課內(nèi)延展到課外。在學(xué)習(xí)中,學(xué)生們將學(xué)到的藝術(shù)詞匯、討論的藝術(shù)作品、了解的藝術(shù)風(fēng)格以及觀察后的欣賞感受,通過線上互動批注、聊天區(qū)數(shù)字表意、線上自主投票、點(diǎn)贊、線上答疑等功能與不同形式的電子學(xué)習(xí)單、反饋表等相互補(bǔ)充,使得每一名學(xué)生都能參與到活動中來。快速投屏、線上即時(shí)切換、隨時(shí)交流碰撞,都能及時(shí)便捷地展示學(xué)生的學(xué)習(xí)動態(tài)與學(xué)習(xí)感受,幫助教師及時(shí)指導(dǎo)學(xué)生有目的地歸納梳理,這可以打破學(xué)科界限,提高教學(xué)的效果,提升線上教學(xué)的實(shí)效性。

二、單元貫通實(shí)施,線上線下學(xué)習(xí)內(nèi)容巧融合

單元貫通是將一個單元的學(xué)習(xí)內(nèi)容有機(jī)地組織成一個整體,創(chuàng)設(shè)真實(shí)的學(xué)習(xí)情境,以單元線索為引導(dǎo),落實(shí)核心任務(wù),貫穿藝術(shù)實(shí)踐、藝術(shù)展示、藝術(shù)評價(jià)等促進(jìn)自主、合作、探究性的學(xué)習(xí),構(gòu)成“學(xué)習(xí)任務(wù)群”。它是梳理與探究美術(shù)學(xué)科知識的重要途徑。

在具體實(shí)施過程中,教師尋找課程關(guān)聯(lián),結(jié)合單元主題,創(chuàng)設(shè)進(jìn)階式的學(xué)程情境,設(shè)計(jì)單元任務(wù),并根據(jù)課時(shí)教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)目標(biāo),將單元任務(wù)分解為若干關(guān)聯(lián)子任務(wù),落實(shí)在教學(xué)中。在教學(xué)情境中,融入學(xué)習(xí)內(nèi)容、學(xué)習(xí)工具與學(xué)習(xí)評價(jià),在課時(shí)內(nèi)容與子任務(wù)之間建立進(jìn)階關(guān)聯(lián),繼而在學(xué)生認(rèn)知需要的基礎(chǔ)上,引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行自主學(xué)習(xí),用所學(xué)的知識去解決生活中的實(shí)際問題,完成實(shí)際任務(wù)與學(xué)習(xí)體驗(yàn)。

例如,在四年級民間美術(shù)單元的課程設(shè)計(jì)中,教師依據(jù)《義務(wù)教育藝術(shù)課程標(biāo)準(zhǔn)(2022年版)》相關(guān)要求,結(jié)合學(xué)習(xí)內(nèi)容,圍繞“保護(hù)好”“傳承好”“利用好”三個維度進(jìn)行關(guān)聯(lián)設(shè)計(jì)。通過云端課前任務(wù)導(dǎo)航線上前置自主學(xué)習(xí),教師引導(dǎo)學(xué)生了解民間藝人、學(xué)習(xí)工匠精神、了解保護(hù)中國民間藝術(shù)的價(jià)值。課中,采取線上分組合作探究、跨學(xué)科學(xué)習(xí)討論探索的方式,引導(dǎo)學(xué)生們主動思考分析、討論交流、探究創(chuàng)作,讓學(xué)生在創(chuàng)意實(shí)踐中,傳承民間藝術(shù),實(shí)現(xiàn)從知識到能力的轉(zhuǎn)化。課后,運(yùn)用任務(wù)驅(qū)動、升華提煉、雙師課程等延展的形式,讓學(xué)生在這一整體單元學(xué)習(xí)過程中全方位了解中國優(yōu)秀民間藝術(shù),線上線下巧妙切換,以點(diǎn)帶面沉浸式體驗(yàn)民間藝人的制作;線上線下巧妙融合,在學(xué)習(xí)過程中發(fā)現(xiàn)美、感知美、創(chuàng)造美、判斷美,最終達(dá)到多維度、廣角度、深層次地將以美育人、以美化人、以美培元落實(shí)在美術(shù)教學(xué)的每一個環(huán)節(jié)中。

又如,在學(xué)習(xí)“北京風(fēng)箏”主題課程時(shí),教師立足美術(shù)學(xué)科本體內(nèi)容,關(guān)注美術(shù)與其他藝術(shù)的融合,注重美術(shù)學(xué)科與其他學(xué)科的聯(lián)系,結(jié)合教學(xué)內(nèi)容采取云端對話、隔空指導(dǎo)的形式,圍繞結(jié)構(gòu)美、動態(tài)美、對稱美等進(jìn)行跨界實(shí)踐探索,關(guān)注藝術(shù)與自然、生活、科技等學(xué)科的聯(lián)系,激活學(xué)生的交流互動、欣賞共鳴,進(jìn)而提高學(xué)生的審美判斷,為教師動態(tài)化、及時(shí)性、指導(dǎo)性的教學(xué)提供了時(shí)間和空間,為學(xué)生欣賞美、感受美、理解美、評述美、表現(xiàn)美、創(chuàng)作美等提供了很好的保障。通過學(xué)科內(nèi)容融合,實(shí)現(xiàn)了單科學(xué)習(xí)知識向多元化知識融合、單線式授課模式向多渠道課程知識重構(gòu),促進(jìn)了學(xué)生綜合藝術(shù)素養(yǎng)的提升。

三、創(chuàng)新分層作業(yè),線上線下藝術(shù)實(shí)踐巧融合

創(chuàng)新實(shí)施作業(yè)設(shè)計(jì)的目的是讓每一名學(xué)生切實(shí)獲得學(xué)習(xí)的收獲,獲得成功的體驗(yàn),同時(shí)也能更好地促進(jìn)教師不斷思考教育教學(xué)方式的變革,不斷轉(zhuǎn)變教育思維,進(jìn)而從有效教學(xué)發(fā)展到高效教學(xué),從轉(zhuǎn)變教學(xué)方式發(fā)展到提高課堂教學(xué)質(zhì)量,從精心設(shè)計(jì)藝術(shù)實(shí)踐練習(xí)發(fā)展到合理、分層制訂符合學(xué)生成長需要的課程實(shí)踐,從以學(xué)科為本位的教學(xué)發(fā)展到以主題為引領(lǐng)的多學(xué)科融合教學(xué),更好地遵循學(xué)生成長規(guī)律,促進(jìn)學(xué)生個性張揚(yáng)。

例如,在三年級美術(shù)“畫民間玩具”一課的實(shí)踐練習(xí)中,教師在關(guān)注、尊重、正視學(xué)生個體差異的基礎(chǔ)上,采取多態(tài)化分層作業(yè)設(shè)計(jì),從實(shí)踐體驗(yàn)難度、完成要求、實(shí)踐指導(dǎo)等方面給學(xué)生提供選擇的機(jī)會。例如,在美術(shù)實(shí)踐創(chuàng)作環(huán)節(jié),創(chuàng)設(shè)局部添畫兔爺兒的頭部制作動感繪本書的作業(yè)實(shí)踐情境;用自己喜歡的創(chuàng)作方法進(jìn)行主題創(chuàng)作,畫傳統(tǒng)的兔爺兒、布老虎等民間玩具,在線上虛擬大廳展示;做一名小小民間藝術(shù)傳承人,創(chuàng)作民間玩具,并置身線上流動美術(shù)館,與藝術(shù)家零距離合作完成藝術(shù)創(chuàng)作。這些創(chuàng)設(shè)能夠引導(dǎo)學(xué)生置身藝術(shù)空間情境和實(shí)踐工坊環(huán)境,在藝術(shù)實(shí)踐中有選擇,敢于大膽真實(shí)地表現(xiàn)世界,從而發(fā)現(xiàn)美的多樣性、豐富性、創(chuàng)新性,體驗(yàn)藝術(shù)實(shí)踐創(chuàng)作帶來的愉悅感。

四、聚焦學(xué)生真實(shí)收獲,線上線下學(xué)習(xí)評價(jià)巧融合

學(xué)習(xí)評價(jià)是美術(shù)課堂教學(xué)的重要環(huán)節(jié)和有機(jī)組成部分,是學(xué)生學(xué)習(xí)的過程和結(jié)果,也是驗(yàn)證課程實(shí)施是否有效的一種途徑,更是幫助學(xué)生認(rèn)識自我、建立自信、發(fā)揮評價(jià)教育功能的關(guān)鍵。

教師依托信息技術(shù)的快捷性,借助多元化評價(jià)豐富性的特點(diǎn),注重評價(jià)過程的動態(tài)性、評價(jià)個體的主動性、評價(jià)行為的常態(tài)化、評價(jià)結(jié)果的效益化等,通過全流程的因材施教、全景式的真實(shí)評價(jià),多維度地對學(xué)生進(jìn)行在線立體評價(jià),以“評”促“教”,以“評”導(dǎo)“學(xué)”,并利用大數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)性,為每一名學(xué)生在藝術(shù)成長的過程中留下收獲足跡,體驗(yàn)成功。

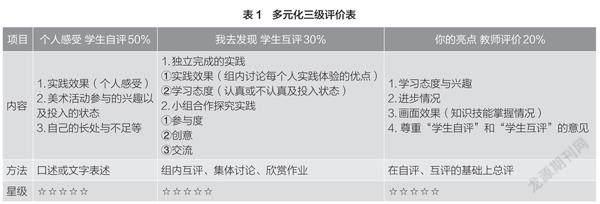

例如,圍繞學(xué)生獲得感的“三看”策略。一看學(xué)生在學(xué)習(xí)過程中的表現(xiàn),如態(tài)度、積極性、參與狀況等;二看學(xué)生學(xué)習(xí)的成果,可通過實(shí)踐操作、美術(shù)表現(xiàn)、創(chuàng)意實(shí)踐、作品鑒定、評比、匯報(bào)展示等形式展示;三看學(xué)生對課程的自我評價(jià),設(shè)計(jì)調(diào)查問卷。采取線上線下實(shí)施落實(shí),引導(dǎo)學(xué)生明確努力方向,強(qiáng)化學(xué)習(xí)動機(jī),端正學(xué)習(xí)態(tài)度,培養(yǎng)學(xué)習(xí)習(xí)慣,改進(jìn)學(xué)習(xí)方法。圍繞過程評價(jià),落實(shí)全程性,采取課前評價(jià)、精準(zhǔn)調(diào)研落實(shí)學(xué)生學(xué)情,確保以學(xué)定教;課中隨評,借助各類評價(jià)工具與手段,落實(shí)評價(jià)的多維度,發(fā)揮過程評價(jià)的激勵作用;課后追評,關(guān)注評價(jià)的全方位,多角度、多渠道、多學(xué)科融合貫穿延展,更好地關(guān)注學(xué)生的可持續(xù)發(fā)展(見表1)。

又如,圍繞學(xué)習(xí)過程評價(jià)的三個階段。教師通過“班級小管家”云端程序,對學(xué)生進(jìn)行課前學(xué)情調(diào)研,了解學(xué)生的已有認(rèn)知及課前自主學(xué)習(xí)情況,及時(shí)對學(xué)生進(jìn)行鼓勵性、診斷性評價(jià),激活學(xué)生課前自主學(xué)習(xí)、自主探究的愿望。在課中結(jié)合電子學(xué)習(xí)評價(jià)單開展隨時(shí)評價(jià),通過“互聯(lián)網(wǎng)+”課程學(xué)習(xí)形式,引導(dǎo)學(xué)生合作欣賞、小組討論,調(diào)動學(xué)生即時(shí)過程性評價(jià)的愿望。在課后跟進(jìn)式追評階段,師生通過網(wǎng)絡(luò)云端隔空對話、隔空欣賞、隔空評價(jià),線上線下合理融合,讓學(xué)生在感受多元的評價(jià)中,收獲多維度的激勵,也實(shí)現(xiàn)了取長補(bǔ)短的相互學(xué)習(xí)與相互借鑒。除此之外,教師還可定期將學(xué)生的優(yōu)秀作品通過學(xué)校公眾號進(jìn)行推送,運(yùn)用學(xué)校信息平臺舉辦云端美術(shù)作品展,使學(xué)習(xí)評價(jià)成為促進(jìn)學(xué)生不斷達(dá)成學(xué)習(xí)目標(biāo)的重要手段。

線上線下學(xué)習(xí)方式的多樣化可帶來課程資源的豐富化,有利于對教材的創(chuàng)造性使用。線上線下恰當(dāng)切換,探索教學(xué)資源的“融合”,學(xué)習(xí)內(nèi)容的“融合”,學(xué)習(xí)實(shí)踐的“融合”,學(xué)習(xí)評價(jià)的“融合”,可以更好地優(yōu)化學(xué)生的學(xué)習(xí)過程,聚焦學(xué)生的真實(shí)收獲,為學(xué)生未來成長賦能。

(作者單位:北京市朝陽區(qū)花家地實(shí)驗(yàn)小學(xué))

責(zé)任編輯:孫昕