陳云與中國鋼鐵工業的幾件往事

■張 明

新中國成立后,陳云始終高度重視鋼鐵工業的發展,堅持從戰略全局的高度審視鋼鐵工業,用“不唯上、不唯書、只唯實”的態度解決鋼鐵工業面臨的一系列問題。回顧陳云與中國鋼鐵工業的幾件往事,對于推進今天鋼鐵工業的高質量發展有著巨大的現實意義。

“三皇、五帝、十八羅漢好,符合中國國情”

1949年10月1日,中華人民共和國成立。在戰爭的廢墟上建立起來的人民政權,首要任務是發展經濟,改善人民生活。然而,發展經濟需要工業尤其是重工業的支撐。作為工業糧食的鋼鐵,被放到優先發展的地位。

新中國成立之初,陳云被任命為政務院副總理兼財政經濟委員會主任,同時兼任重工業部部長。1949年12月16日至25日,重工業部在北京召開全國鋼鐵會議。陳云作了會議總結講話。這次會議重點安排了1950年鋼鐵生產任務,確定了1950年的投資建設方針任務和計劃。會議決定:1950年鋼鐵生產主要指標為,生鐵88.4萬噸,鋼65.8萬噸,鋼材49.45萬噸;全國鋼鐵工業基本建設投資額為156萬噸小米(新中國成立初期,基本建設投資以小米價格為計算單位),建設投資重點以東北地區為主,同時要求華北、華中等地抽調技術人員赴東北,支持東北的建設工作。會議還研究了新中國鋼鐵工業管理組織機構、技術干部調動、技術人員培訓及生產技術等問題。這次會議是新中國成立后召開的全國第一次鋼鐵會議,也是振興新中國鋼鐵工業的一次動員會。當時毛澤東正在蘇聯訪問,沒能參加這次會議。黨和國家領導人朱德、周恩來、薄一波等參加會議并作了報告。

新中國成立初期,中國鋼鐵工業的重鎮在東北,東北的鋼鐵中心在鞍鋼。恢復鞍鋼生產、支持鞍鋼建設是黨中央支持鋼鐵工業發展的重中之重。1952年3月上旬,陳云第三次到鞍鋼視察。在談到人員不足的問題時,陳云指出:“對生產人員考慮過要‘割韭菜’,要割三刀,今年是第一刀。”通俗一點說,黨中央在鞍鋼要“割韭菜”,不是為了給鞍鋼自用,而是為了給全國用。從20世紀50年代起,鞍鋼先后向全國各地輸送鋼鐵建設人才12.5萬名,援建了包鋼、武鋼、攀鋼等10多家國有大型鋼鐵企業。原冶金工業部部長李東冶回憶說:“鞍鋼就像老母雞,下蛋下到全中國。”隨著鞍鋼“三大工程”的建成投產,以及“一五”時期全國范圍內鋼鐵工業的新建、改建和擴建,中國鋼鐵工業積累了豐富的實踐經驗。隨著毛澤東《論十大關系》 的發表,中國鋼鐵工業擺脫蘇聯發展模式、探索一條符合中國實際的發展道路也提上了日程。

1957年8月4日,冶金工業部在《第一個五年計劃基本總結與第二個五年計劃建設安排(草案)》 中,提出了鋼鐵工業建設“三大、五中、十八小”的戰略部署。所謂“三大”即當時已經開始建設的鞍鋼、武鋼、包鋼三大基地。“五中”即五個有發展前途的、可以建成年產30萬噸鋼到100萬噸鋼的中型廠:山西太原、四川重慶、北京石景山、安徽馬鞍山、湖南湘潭。前四個是擴建,后一個是新建。“十八小”是指通過調查,規劃在18個省、自治區建設的18個年產10萬噸鋼到30萬噸鋼的小型鋼鐵廠。當時設想的所謂“三大、五中、十八小”的鋼鐵企業擴建與新建項目完成后,將來都會有大的發展。

新的方案上報到黨中央和國務院后,陳云幽默地說:“三皇、五帝、十八羅漢好,符合中國國情。”毛澤東也高興而幽默地說:“你們有了十八羅漢,好嘛!”

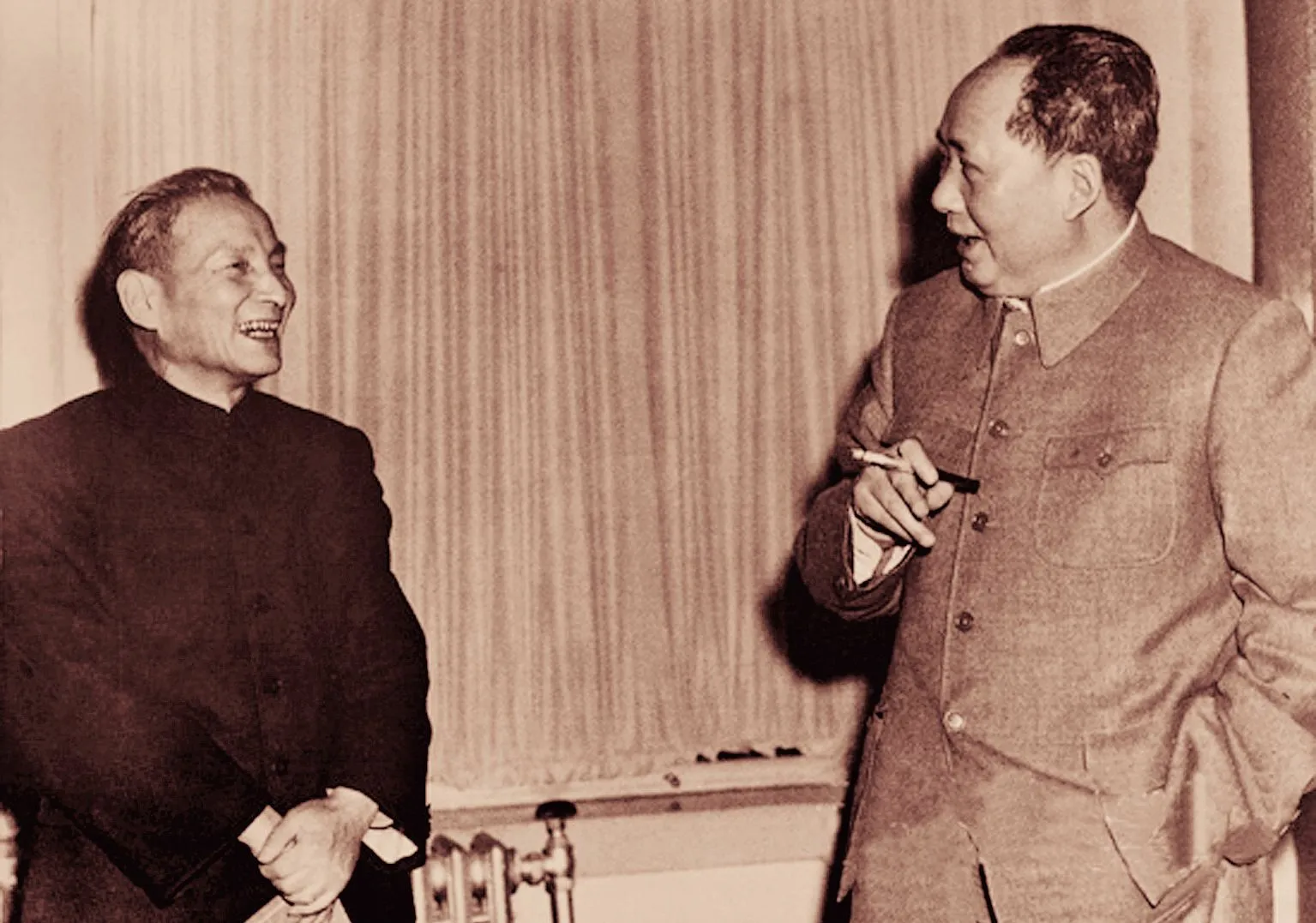

1958年12月和1959年1月, 陳云先后指出中共八屆六中全會確定的1959年鋼、 煤、 糧、 棉四大指標是難以完成的, 并建議不要公開發表。 圖為陳云同毛澤東在一起交談

“迂回”說服毛澤東降鋼產量指標

新中國成立以后,鋼鐵始終面臨“有沒有”“夠不夠”的問題,因此鋼產量是每年全國計劃的重點。為經濟建設多產鋼,這是鋼鐵工業的情結,也是很多中央高層領導的情結。

1958年11月28日至12月10日,黨中央在武昌召開八屆六中全會。會議的一項重要議程,便是確定1959年國民經濟計劃問題。此前毛澤東提出,1959年的鋼產量要比1958年“增加兩倍”,即達到3000萬噸。后來,第一機械工業部部長趙爾陸對毛澤東說:“照我看,如果完成1600萬噸,就算很了不起了。”毛澤東認真考慮了趙爾陸的意見后說:“明年老老實實就是翻一番,如果今年搞成1070萬噸,明年搞2141萬噸,翻一番之外還有1萬噸。”事實上,即使是翻一番的2140萬噸,也是難以完成的。

毛澤東于是找陳云談話。陳云向毛澤東反映,他請人研究過英國的情況。英國的資料表明,他們從年產鋼869萬噸到年產鋼1655萬噸,花費了17年的時間。陳云的言外之意是說,中國想在一年內把鋼產量翻番,是不可能的。陳云后來又向毛澤東遞交了一份國家計委年度計劃綜合局寫的報告。這份報告指出,1959年的鋼產量只能安排1200萬噸至1250萬噸。毛澤東考慮了陳云的意見,最后把1959年的鋼產量指標再度壓縮,降為1800萬噸。即便如此,在陳云看來,1800萬噸鋼的指標還是難以完成。但1800萬噸鋼的指標在會議上得到通過。會議公報發表后,1800萬噸鋼的指標成為中國共產黨和全中國1959年的奮斗指標。

陳云認為這個指標對于當時的經濟狀況來說不現實,但不好硬頂,于是決定采取“迂回”的辦法說服毛澤東。1959年1月,毛澤東找陳云等人談話時,陳云又說:“今年的生產計劃難以完成,指標太高。1800萬噸,恐怕有點問題。”1959年4月,在中共八屆七中全會上,陳云又向毛澤東提出降低指標的意見。為此,毛澤東還表揚了陳云:真理有時在一個人手中。陳云這個人堅持真理是很勇敢的。

中共八屆七中全會之后,毛澤東委托陳云對壓縮鋼鐵指標進行研究。1959年5月11日,陳云向中共中央政治局報告,經過他的仔細調查,認為“鋼材的可靠指標可以初步定為900萬噸,鋼的生產指標就是1300萬噸”。陳云在中共中央政治局會議上細算了幾筆賬,算得大家口服心服:生產900萬噸鋼材,就要生產1300萬噸鋼、2000萬噸鐵。接著,他詳細地從礦石、焦炭、耐火材料、運輸等幾個方面陳述了指標的可行性。

經過詳細的計算,陳云最后得出結論:當年生產900萬噸鋼材,相應地生產1300萬噸鋼,是有可能的,但要作很大的努力。最后,毛澤東同意了陳云的意見。1959年5月23日,陳云在中央財經小組會上宣布了將當年鋼產量降為1300萬噸的決定。后來的事實證明,陳云的意見是符合中國實際的:1959年,中國鋼產量只有1387萬噸。

“挽救”寶鋼

“文革”十年動亂結束之初,我國新上了一大批建設工程。當時,全國正在建設和計劃建設的大項目有1700多個,小的有幾萬個。可是,中國的經濟能力有限,承受不了這么多新建項目。陳云重新主管中國經濟后決心進行調整,在調整中遇到了最為棘手的問題——上海寶山鋼鐵公司的建設問題。

當時,有關寶鋼項目的意見主要有三條:一是停建;二是立足國內,買技術、買專利和關鍵設備;三是全部從日本進口。面對如此情況,中共中央委托陳云對寶鋼項目是否繼續建設作出決策。這個時候,寶鋼已經與外商草簽了一攬子合同,大批引進的設備正在運往上海。如果停建,中國將蒙受巨大的經濟損失;如果繼續,又得投入巨大的資金。

1979年6月, 陳云(前右) 在上海調研解決寶鋼建設中的問題

進退兩難,怎么辦?陳云又一次堅持“只唯實”的態度,在北京聽取各種意見。他先請薄一波在北京召開座談會,聽取搞過鋼鐵工作的干部的意見,隨后又仔細研究了7個部委有關寶鋼建設的意見。1979年5月底,他專程到上海進行實地調查,聽取上海市和市冶金局領導干部以及上海一、三、五鋼廠廠長、副廠長、總工程師的意見。陳云還派秘書到寶鋼工地的現場找工程指揮部的技術人員了解情況,并親自與寶鋼的領導干部進行深入探討。在調查研究的過程中,陳云還非常注意搜集鋼鐵工業發達國家在不同時期所采取措施的資料。

1979年6月16日,陳云在國務院財經委員會全體會議上,講述了自己對寶鋼問題的認識過程:寶鋼是一個特大項目,對全國、上海來講,都關系很大,事關全局。它投資大,在200億元以上。應該說寶鋼是倉促上馬的。這樣大的工程,按道理應該有更多的時間來調查研究,經過反復考慮后再決定。不過從開工以后的情況看,工程進度是好的,成績是很大的。現在工程建設正在進行。我們應該從各方面再多加考慮,以彌補過去的不足。

陳云坦言:“在近一個半月中間,我對寶鋼如何建設的問題,有過三次反復的考慮。第一次是在看了谷牧同志批的那個文件之后,認為應該基本立足于國內,買技術、買專利,關鍵設備還是要進口。這時,我請一波同志在北京召開座談會,聽聽過去搞過鋼鐵的一些同志的意見。第二次是5月31日到上海以后,有個想法:全部進口吧。上海市負責寶鋼工程的同志有這樣的意見,我也有。我加了一條,買設備的同時,也買制造技術,買專利。第三次是6月6日離開上海時,我最后考慮的意見,還是按照7個部委報告的意見辦。這三次反復,對我來說是很有益處的。”

經過反復調查研究,細聽種種意見,陳云最后作出決斷:“干到底,舉棋不定不好。”“買設備,同時也要買技術、買專利。”“只能搞好,不能搞壞。”“應該列的項目不要漏列。店鋪開門,不怕買賣大。”就這樣,中共中央、國務院根據陳云的意見,決定上海寶鋼項目“干到底”。1986年5月18日,陳云視察寶鋼,并為寶鋼題詞:“埋頭實干,從嚴要求,精益求精,不斷創新”。

陳云考察過很多鋼鐵企業,除鞍鋼、寶鋼外,還有武鋼、齊齊哈爾鋼廠、江西鋼廠、新余鋼廠、浙江鋼廠等,他心系鋼鐵工業發展的事例還有很多。鋼鐵工業進入了新時代,實現高質量發展是今天的任務和目標。陳云關心鋼鐵工業發展過程中展現出的實事求是的作風,值得今天的鋼鐵工業界繼續學習和堅持。