河南省高校科技創新現狀分析及提升對策

任 偉 王 新 尹 君 劉昊欣

(1.河南省科研平臺服務中心,河南 鄭州 450000;2.河南《創新科技》雜志社,河南 鄭州 450000)

0 引言

黨的二十大報告指出:教育、科技、人才是全面建設社會主義現代化國家的基礎性、戰略性支撐。必須堅持科技是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力的理念,深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略,開辟發展新領域新賽道,不斷塑造發展新動能新優勢。河南省第十一次黨代會旗幟鮮明地提出實施創新驅動發展戰略、科教興省戰略、人才強省戰略,打造全國創新高地,并強調要把創新擺在發展的邏輯起點、現代化建設的核心位置。高校作為國家創新體系的重要組成部分,是科技人才和前沿尖端科技的搖籃,是基礎研究、原始創新的主力軍,是學科交叉、科教產教融合、關鍵核心技術攻關、成果轉移轉化等方面的先頭軍和策源地,有效支撐著我國教育、科技和經濟社會的發展[1]。本研究擬通過對2016—2020 年河南省高校在科技創新基礎能力、科技創新投入能力、科技創新產出能力、科研成果轉化能力及科研創新平臺建設等方面的數據進行統計分析,了解和掌握河南省高校科技創新發展現狀,并提出相應的對策建議,以期為政府部門制定相關政策提供參考借鑒。

1 河南省高校科技創新能力建設的現狀分析

1.1 基本概況

河南省共有高等學校166所[2],其中,普通本科學校56 所,本科層次職業學校1 所,高職(專科)學校99 所,成人高等學校10 所。河南省擁有博士學位授權普通本科學校10 所,碩士學位授權普通本科學校19所;博士一級學科授權點97個,碩士一級學科授權點368 個。其中,位于塔尖的“雙一流”大學,僅有鄭州大學進入一流大學(B 類),河南大學進入一流學科。第二輪“雙一流”建設學科名單中,僅有鄭州大學、河南大學2 所大學涉及化學、材料科學與工程、臨床醫學、生物學等4 個學科入選[3]。截至2021 年年底,河南省高校共有教學與科研人員69 683人,其中,教師47 790人,其他技術職務系列21 893 人。按學歷層次分,博士研究生17 260人,碩士研究生26 597 人,研究生占教學與科研人員總數的29%。按職稱分,教授4 715 人,副教授13 266人,講師21 627人,其他8 182人。

1.2 科技創新基礎能力

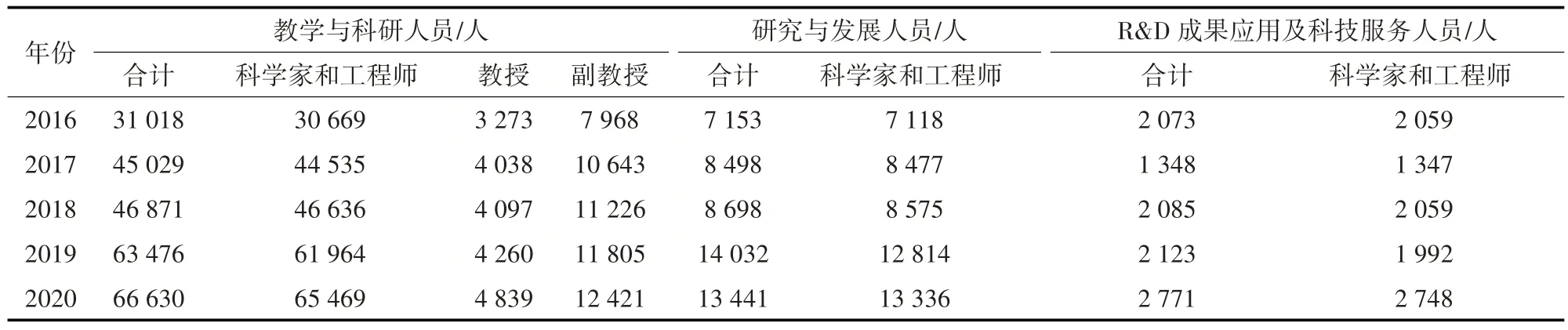

1.2.1 科技人力情況。從表1 分析可知[4-8],2016—2020年,河南省高校科技人力規模總體上呈穩定增長趨勢。2016 年河南省高校教學與科研人員為31 018 人,2020 年人數增長到66 630 人,增長114.8%。其中,科學家和工程師也呈逐年增長趨勢,從2016 年的30 669 人增加至2020 年的65 469人,增長113.5%。科技人才中的高級職稱(教授和副教授)人員從2016 年的11 241 人增加到2020年的17 260 人,增長53.5%。研究與發展人員和R&D 成果應用及科技服務人員也分別增長87.9%、33.7%。由上述數據可知,河南省高校科技人才隊伍在不斷壯大,已成為影響高校科技創新水平的關鍵因素之一。

表1 2016—2020年河南省高校科技人力投入情況表[4-8]

1.2.2 科研項目情況。河南省高校在2016—2020 年獲國家自然科學基金和社科基金項目及經費數穩占全省90%以上,承擔各類科研項目經費總額由2016年的23.9億元,提升到2020年的56.97億元,增幅138%。國家自然科學基金重大、重點、杰青、優青等標志性項目持續實現突破,國家社科基金項目承擔總數穩居全國前十名,國家自然科學基金青年科學項目基本保持在全國第11名,面上項目約在全國排第18名。其中,國家自然科學基金取得重大突破,2020年國家自然科學基金面上項目河南省高校獲批294項,青年科學基金項目534項,重點項目3項,重大項目4項,各類聯合基金項目117項,專項基金10項,國際(地區)合作與交流項目3項,優秀青年科學基金項目1 項。由此可知,高等學校在河南省科技創新發展中扮演著重要的角色。

1.3 科技創新投入能力

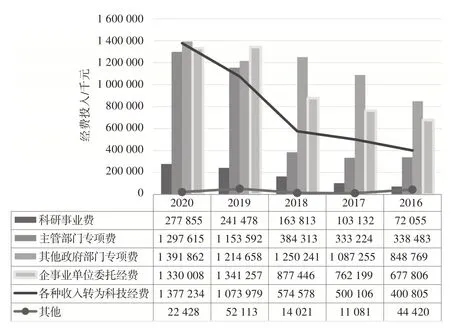

1.3.1 科技經費投入情況。科技經費是高校科技創新活動順利開展的基石和保障,在維持高校日常工作正常運轉、高校科學研究水平和質量的提升及科技成果的轉化和應用等方面起著非常重要的作用。一般來說,高校科技經費來源包括政府部門撥入、企事業單位委托、各種收入中轉及其他,其中政府部門撥入的資金包含科研事業費、主管部門運行專項費和其他政府部門專項費用。如圖1 所示,從高等學校科技統計資料匯編數據分析結果可以看出[4-8],河南省高校在2016—2020年間科技經費投入雖然呈快速增長趨勢,累計獲得科技經費投入總額192.18 億元,但與其他省份相比差距依然較大。以教育部公布的2019年高校科技統計數據為例,河南省高校科技經費投入總額50.77億元,遠低于全國高校科技經費投入平均水平(79.30億元),僅占當年全國高校科技經費投入總和的2.07%,在全國排名17位,校均和人均經費排名25 位,與中部六省高校相比,排名第四位。由上述數據可以看出,河南省高校科技經費投入不足,低于全國平均水平。

圖1 河南省高校科技經費投入情況[4]

1.3.2 高校研究與發展經費投入情況。從高等學校科技統計資料匯編數據分析結果可以看出[4-8],2016—2020 年河南省高校研究與發展經費投入呈波浪式增長趨勢,累計獲得研究與發展經費投入總額105.91 億元。以教育部公布的2020 年高校科技統計數據為例,河南省高校研究與發展經費投入總額22.86 億元,相當于全國高校研究與發展經費投入平均水平(47.22 億元)的一半,僅占當年全國高校研究與發展經費投入總額的1.56%,在全國排名18 位。以上數據說明了河南省高校基礎研究和試驗發展總體投入不足,不利于理論知識和前沿技術的供給、產學研結合及科技成果轉移轉化。

1.4 科技創新產出能力

1.4.1 科技論文及著作方面。根據高等學校科技統計資料匯編數據分析結果可以看出[4-8],河南省高校在2016—2020年,共發表學術論文166 089篇,占全國發表學術論文總量的3.2%,其中在國外學術刊物發表46 431篇,占全國國外學術期刊發表總量的2.05%;出版科技著作5 292 部,國際級項目驗收194 項,其中“973 計劃”9 項,科技攻關計劃29項,“863計劃”5項,自然基金項目128項。

1.4.2 申請授權專利方面。高校的專利申請數量和質量可以有效反映其科研成果的原始創新能力,并體現這些科技成果的社會認可度和應用價值,已成為衡量高校科技創新能力的重要標志之一[5]。根據高等學校科技統計資料匯編數據分析結果可以看出[4-8],河南省高校在2016—2020年,專利申請共56 371件,其中,發明專利24 972件,專利授權共44 414件,發明專利13 101件。2020年河南省高校專利申請14 903 件,僅占全省專利申請總量[6]的8.0%,其中,發明專利5 706件,實用新型8 479件,外觀設計718 件,較2016 年分別增長101.1%、71%、125.3%、138.5%;授權專利13 481 件,僅占全省專利授權總量[6]的11%,其中發明專利3 512 件,較2016 年分別增長135.0%、96.4%。總體來看,2016—2020 年河南省高校專利申請數和授權數均實現穩定較快增長,但專利產出的數量和質量仍有待進一步提升。

1.4.3 國家科技獎勵方面。2016—2020年,河南省高校科技成果在國家科學技術獎勵中[4-8],共榮獲15 項國家科技獎勵,包括1 項國家自然科學獎,2 項國家技術發明獎,12 項國家科技進步獎,榮獲國務院各部門科技獎勵15 項,省、自治區、直轄市科技進步獎960項。

1.4.4 科技創新領軍人才培養方面。統計數據顯示,河南省高校在2016—2020 年,新增國家杰出青年科學基金項目獲得者2 名,優秀青年科學基金項目獲得者8 名,新遴選中原學者18 名,新增中原科技創新領軍人才64 名,新增中原青年拔尖人才127 人,中原基礎研究領軍人才23 人,新增省杰青、省優青83名。

1.5 科研成果轉化能力

科技成果轉化能力,包括技術貿易的轉讓,統計數據顯示[4-8],河南高校技術轉讓合同數從2016年的229 項增加到2020 年的435 項,高校技術轉讓成交額從91 522千元增加到110 198千元。其中2020年高校技術轉讓成交額在全國排名第17位,在中部六省排名第5 位。從總量上來看,河南省高校技術轉讓實際收入與全國平均水平相比較低。河南省高校技術在轉讓的過程中要不斷加大投入力度,與全國平均水平追及。在技術的出售方面,尤其是專利出售,河南省高校授權專利數從2016 年的5 736 項增加到2020 年的13 481 項;簽訂的專利出售合同從2016年的58項增加到2020年的352項;專利合同成交額從13 505 千元增加到46 106 千元。其中2020年專利合同成交額在全國排名第17位,在中部六省排名第4 位。總體來看,河南省高校專利的出售數量處于平均水平,與中部六省相比,也處于中等水平。因此,河南省高校在科研成果轉化能力方面雖呈上升趨勢,但與中部六省相比仍有待進一步提高。

1.6 科研創新平臺建設情況

科研創新平臺作為河南省科技創新體系的重要組成部分,是集聚創新資源、匯聚創新人才、孕育重大原始創新、推動學科發展的重要科技力量,對解決國家和河南省重大戰略需求具有十分重要的作用。河南省高校在2016—2020 年不斷加強科研創新平臺體系建設,牽頭建設了2 家省部共建國家重點實驗室,109家省級重點實驗室(包括高校與科研院所、高校與企業共建23 家),199 家省級工程技術研究中心,1 家國家級野外科學觀測研究站,10家省級野外科學觀測研究站等共321 家省級及以上科研創新平臺,分布于河南省內14 個省轄市,涉及生物醫藥、先進材料、新能源、電子信息、生態學、環境科學、農學等技術領域,初步形成了布局合理、支撐有效、集基礎研究與技術攻關為一體的創新平臺研發體系,為河南省高校科學研究能力的提升和國家創新高地的建設提供了堅實的基礎支撐和條件保障。

2 河南省高校科技創新能力提升的對策建議

2.1 培育吸引高水平創新人才

人力資源是高校科技創新發展的重要戰略資源,高層次人才及其團隊不僅是推動高校科技創新的動力源泉,也是提升高校科技創新能力的必要條件。一是建立完善人才梯次引育體系,吸引匯聚一流人才團隊。面向海內外制定具有優勢競爭力的引育人才的政策制度,創新人才工作體制機制,優化引才育才環境。二是強化人才制度設計和督促政策落實。依托現有人才政策體系,補充面向潛在高層次人才的發現、培養、引進和激勵政策,加大人才政策宣傳力度,進一步推動高等院校緊跟時代需要,完善人才交流平臺,加強與國內外一流大學合作,通過留學、訪問、邀請等交流方式,提升現有科技人才及其團隊的科研能力和水平。三是探索建立人才評價和激勵機制,構建靈活多樣、公平公正的人才發展環境,鼓勵高校提高科研人員工資待遇,優化人才生態環境,完善人才、科研及教學等評價激勵和管理機制。四是健全人才保障制度體系。完善人才服務保障政策,健全人才服務體系,打造一站式人才服務平臺,積極落實各項人才配套政策。

2.2 加大研發投入,提升財政保障能力

當前,政府財政資金依然是河南省高校科研經費來源的主要渠道,財政性科研經費的穩定增長,對于保障河南省高校科研活動的有序開展起著十分關鍵的作用。為了有效提升河南省高校原始創新和關鍵技術突破的能力,應持續加大政府財政對河南省高校科技經費的投入與傾斜力度,尤其是強化對“雙一流”大學建設及培育資金傾斜支持。因此,提出以下建議。一是建立健全穩預期、長周期的財政科技投入穩定增長機制。優化財政投入方式,大幅增加財政科技投入,將高校科技創新納入財政投入的重點領域,確保財政科技投入只增不減,提高財政投入比重與傾斜支持力度。二是構建多元化投入機制。充分發揮政府財政資金對高校科技創新的引領作用,引導鼓勵企業、民間組織和社會力量通過設立基礎研究基金等多種方式,積極參與河南省高校科技創新研發活動,拓寬高校開展科技創新活動投入資金來源渠道。

2.3 強化基礎研究,打造原創基地

基礎研究是科技創新的源頭,也是河南省建設國家創新高地的根本動力和力量源泉。一是加強基礎研究。建立持續穩定支持基礎研究和應用基礎研究的機制,充分發揮好高校作為基礎研究的主陣地、科技創新的策源地的引領示范作用,積極承擔或參與國家重大科研項目,聚焦前沿技術問題和重大科學問題開展基礎科學研究,力爭解決關鍵核心技術問題,產生一批原創性科研成果。二是強化平臺建設,提升高校科技創新能力。支持擴大高校教學科研自主權,優化重點實驗室布局,加強協同創新中心建設,面向高水平和特色骨干高校,謀劃布局建設一批高能級科技創新研發平臺,匯聚一流創新資源,立足于前瞻性基礎研究,凝練提出重大科學問題,攻克一批核心關鍵技術,產出具有原創性、引領性、顛覆性的技術成果,提高河南省高校基礎研究水平和原始創新能力。三是全省高校應主動整合優質科研力量,建立科研創新協同機制,圍繞河南省戰略性新興產業發展需要,有序開展“揭榜掛帥”的科研項目競爭性立項機制。

2.4 完善科技成果轉化機制

高校作為科技創新的生力軍,其科技成果轉移轉化的廣度和深度對促進河南省創新體系建設,推動科技轉變經濟社會發展動力方面具有重要意義。一是加強頂層設計,完善高校科技成果轉移轉化機制。著力解決高校科研成果的產權歸屬問題,建立國家、機構、個人科研成果共享和利益分配機制,支持鼓勵高校將科技成果轉化作為科研人員年終績效考核的一個重要部分,并推動科技創新成果加快轉化。二是加快科技成果轉移轉化平臺建設。建立健全高校科技成果轉移轉化機構,構建符合市場規律和國際規范的成果轉移轉化服務體系,培育壯大服務科技成果轉移轉化的中介組織或機構,推進核心技術專利的標準化和規范化,打破科研與市場脫節的局面,促進高校科技創新成果轉化為現實生產力。三是加強校企合作,促進產學研協同創新。支持鼓勵高校圍繞企業不同需求,積極開展多種形式的科研合作,實現精準對接,突破制約產業發展的關鍵核心技術和共性技術,加快推進高校科技成果向企業轉移轉化,讓更多科研成果在產業發展中得到廣泛應用,有力促進教育鏈、產業鏈和創新鏈有機銜接、協同發展。

2.5 構建一流科技創新生態

深入推進高校科技體制改革,優化科技資源配置,激發高校科技創新內生動力,持續推進科研評價機制改革,建立自由探索型和任務導向型科技項目分類評價制度,把原始創新能力提升擺在更加突出的位置,賦予高校科研人員更大技術路線決定權、更大經費支配權及更大資源調度權,充分激發科研人員創新創造活力和潛能,打造一流科技創新生態,提高河南省高校科技創新能力。

3 結語

高校作為河南省科技創新體系的重要組成部分,也是推動河南省科技創新能力提升和建設國家創新高地的重要保障。因此,優化高校科技創新資源統籌配置,加強人才隊伍建設、加大科技經費投入、強化基礎研究、完善科技成果轉化機制、構建一流科技創新生態,充分發揮好高校作為科技創新策源地的引領示范作用,調動高校科技創新的積極性,激發科研人員的創新活力,不但能夠全面提升河南省高校科技創新能力,而且能夠有效推動河南省國家創新高地建設,促進河南省科技與經濟的健康發展。