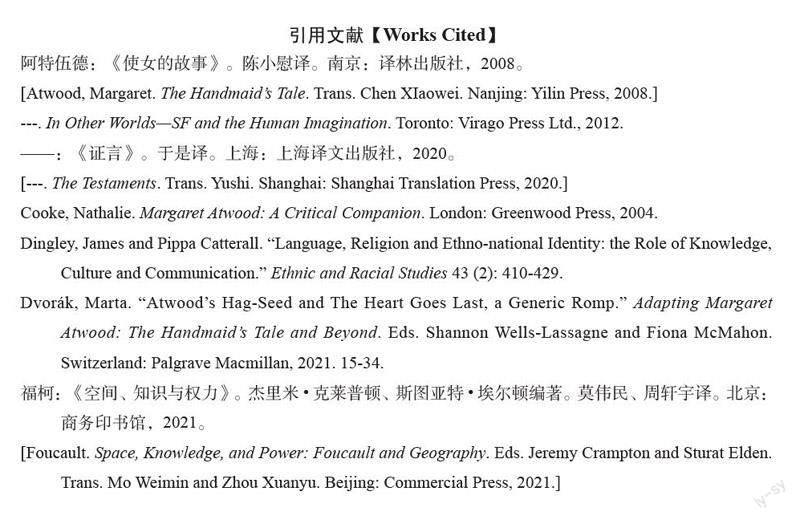

事件、敘事與主體

內容摘要:《使女的故事》與《證言》是加拿大女作家瑪格麗特·阿特伍德針對20世紀70年代后美國右翼勢力抬頭的反烏托邦小說姊妹篇。兩部小說創作的歷史跨度為三十五年,卻就同一極權主義歷史事件形成了兩極敘事。前者以單一的主體敘事建構了一種奠基在歷史真實性基礎上的相對性,而后者以多維度的主體敘事補足了前者圍繞極權主義政變事件生產的歷史意義。通過拆解一個整體敘事的不同層次,阿特伍德解決的不僅僅是老生常談的虛構與真實問題,更離析了歷史事件的真實性、歷史事件的敘事主體性以及敘事主體的復數性,并最終呼吁以一種人與歷史之間更為深刻的關系來回應歷史絕對論。

關鍵詞:《使女的故事》;《證言》;歷史;敘事

基金項目:國家社會科學基金后期資助項目“瑪格麗特·阿特伍德的創傷敘事與現代性批判”(19FWWB027)。

作者簡介:王韻秋,文學博士,杭州電子科技大學外國語學院講師,主要研究方向為創傷敘事、疾病書寫、文學跨學科。

1948年,英國左翼作家喬治·奧威爾出版了小說《1984》,這部小說與赫胥黎的《美麗新世界》(Brave New World, 1932)、扎米亞京的《我們》(We, 1924)并稱20世紀反烏托邦小說三部曲,全面揭示了在現代性至盛時期人性、制度、科學、文明、自由的虛幻與墮落,開拓了從批判的歷史角度審視過去、現代與未來關系的文學體裁先河。1984年,正直創作生涯中期的瑪格麗特·阿特伍德(Margret Atwood)奔赴德國,參觀了象征著二戰創傷與冷戰創傷的柏林墻。這一趟旅行讓她對20世紀的重大社會問題產生了深思,并將這些由此產生的思想訴諸于文學寫作之上,來年,她發表了與《1984》同屬一類的反烏托邦小說《使女的故事》(The Handmaids Tale, 1985)。至此,兩個“1984”產生了錯位接續。盡管多數學者認為這部小說的主題是“女性與生態”(Cooke 114),但是阿特伍德始終堅持“極權主義”是其“最感興趣的主題”(Ingersoll 144)。這一興趣并非一時興起,若將小說置于彼時的社會環境去看,可以說,《使女的故事》就是對彼時歐洲世界仍處于極權焦慮中的一個回應。時隔三十五年,當極權主義的聲音在21世紀的美國再次成為一個熱議話題的時候,阿特伍德出版了當年被評論界稱之為隱喻美國社會現實(Howells 96)的《使女》的續集——《證言》(The Testaments, 2019)來回應美國右翼極權主義的危機。至此,由兩個不同視角所描述的宗教極權主義世界產生了時空對接。曾經在《使女》中出現的未來被特朗普時代的現實歷史取代(Goggin 159),而如今出現在《證言》中的“證言”卻成為極權主義何以構架、運轉以及倒塌的歷史記錄。誠如大多數評論家指出的那樣:“兩部小說的組合描述了一個理想社會是如何被編纂并標準化的”(Dvorák 15)。《使女》與《證言》揭示的正是歷史真實的可編纂性。但本文卻試圖進一步指出,相比極端歷史編纂主義,作為兩部小說核心事件的“宗教極權主義”政變反轉了絕對編纂性,并在此重返了歷史事件的真實性主題,而由單一的敘事主體和復數的敘事主體就此事件做出的“大”“小”敘事則進一步體現了阿特伍德對歷史意義生產的主體場域的認可以及對由此或可導致的主體中心主義的批判。

一 、歷史的事件真實與意義生產

《使女的故事》是姊妹篇的第一部,小說的一開篇便表現出一種對歷史編纂學者的戲擬:距今200年后的未來世界,歷史學家發現了一份21世紀基列國的史料。他們對這份史料的推測和眾說紛紜讓歷史的真實性大打折扣。但與此同時,他們也質疑這份出自主體陳述的史料本身的真實性,并由此延伸至對陳述者所陳述的歷史事件的質疑。小說的主體部分正是在這種雙重質疑的進程中展開的。這份史料出自于基列國的使女奧芙弗雷德之口,她以第一人稱敘述視角圍繞著一個歷史事件——“宗教極權主義政變” 展開,并以這一事件為節點,形成了時間上的兩極敘事。一方面是有關政變之后的基列國的社會現狀,其指向是極權主義之“ 果”:基列國廢除了平等自由的概念,取而代之的是嚴苛的宗教階級制度。鑒于彼時的社會在生育上由于受到科技發展的負面影響,已經失去了均衡,宗教極權主義設置了一個處于社會最底層的“ 國家資產”“ 行走的子宮”(阿特伍德,《使》 141)—— 使女奧芙弗雷德的個體經驗敘事便是有關這一階級制度的控訴;另一方面是有關基列國之前的社會過往,其指向是極權主義之“ 因”:基列國前身是美國這個“ 曾號稱是世界上最‘ 自由放任 的國家”(哈茨 47),女權主義激進分子、同性戀運動以及各式各樣的政治運動都打著自由的旗號風起云涌,然而過度的“ 自由” 讓這個國家不堪重荷,因此在這一切表象的背后難以掩蓋人口比例失調、生育率低下、民間暴力猖獗、生物科技泛濫等一系列引發極權主義后果的危機。可以看出,整個敘事結構因為極權主義政變這個核心歷史事件被一分為二。

事實上,“ 事件” 本身并不是一個瞬時間概念,而是一個歷時性概念。從詞源學上出發,它指涉一個歷史過程的發生(Event)、存在與結果(拉丁文:Eventus)。與此同時,它又是一個政治編年史上的概念,即一個造成歷史斷裂的突發事件(劉陽 6)。前者是一種結構,是對未來全球性事件的風險預示與對人類生存樣態與社會發展形態之終結狀態的推論,后者是一種序列,是對歷史上某一朝代更迭的記錄,以及對全球性、世界性問題的曝光。換言之,事件是以編年史層面上的事件作為事實基礎、以終結層面上的事件作為存在過程的宏觀歷史展現。只有二者的結合才是事件的時間意義展開。《使女》中的事件是作為社會創傷事件的宗教革命。這場革命爆發于自由主義猖獗的年代,并很快遍及整個美國,成為終結美國歷史的政治事件。美國也因為這一事件從現代國家中消失,取而代之的一個復興了宗教原教旨主義的極權主義國家—— 基列。正是這個終結性政治事件成為推動整個敘事情節的關鍵點,也正是事件本身的歷史性與敘事性才使得基列時間不再是朝代更迭的編年事件,而是與原因、結果相聯系,卻又超出了原因的結果(齊澤克 6)。

從極權主義政變的因果聯系來看,阿特伍德對“ 事件” 的理解超出了既定的事件概念,而指向了一種能動的歷史流變概念。但這也并不是阿特伍德試圖表達的“ 事件意義” 全部。正如前文所示,奧芙弗雷德的敘事只是作為一份用以作證事件本身的史料,從小說的整體結構來看,這段“ 史料” 是被鑲嵌在一個更深遠的歷史發展之中,即200年后歷史學者的研究行動中。換言之,她的敘事是作為百年后的史料被考古學家們挖掘,并被作為極權主義的歷史證詞來審視的。海登· 懷特將敘事時間分為三個層此,歷史性(historicality)、內時性(within-time-ness)和深時性(deep temporary),它們又依次反映在意識內部對時間的三種經驗或再現中,第一種偏重于過去的影響力,第二種是事件在其中發生,最后一種將未來、過去與現在聯系在一起(懷特 71)。如果將時間定格在史學大會上(未來200 年),并以未來的視野回顧作為史料的奧芙弗雷德的敘事,那么無論是事件的意義還是歷史的意義就只局限于過去之上。但如果從奧芙弗雷德的敘事出發,那么整個小說的意義就在于內時性上。如果進一步超出奧芙弗雷德的內時性視角而從小說敘事的整體性和連續性出發,那么事件與歷史的意義就在于深時性。后兩層時間特質超越了陳述性事件與編年史,突出了歷史的敘事性,賦予事件與歷史深遠的意義。事實上,后兩層時間意識也是文學歷史敘事的獨特一面。這也正如懷特所認為的那樣:沒有敘事性的歷史只是個編年序列,有敘事性的歷史則是“一種意義順序”。奧芙弗雷德有關政變事件的敘事是站在后者的立場上說明著“實在的世界”。換言之,如果經過敘事過程的歷史事件一如懷特所說:生產著有意義的歷史(懷特 227),那么正是奧芙弗雷德證詞的敘事性賦予歷史事件生產的、能動的意義。

從敘事的過程性和歷史的事件性雙重疊加的角度來反觀《使女》的歷史意義,《使女》站在歷史真實與話語虛構的邊界上預言了未來、并啟示了當下。這就進一步超越了時間的前兩個層次,連接起歷史的未來、過去與當下三個維度。阿特伍德曾在其論著《另一個世界》中指出,她所謂的“反烏托邦小說”既不是烏托邦性質的,亦不是反烏托邦性質的,而是包含了這兩方面任何一方可能性的小說。阿特伍德創造出“Ustopia”(烏反托邦)來指涉她的這一類小說(Atwood 66),但實際上,這便是深時性的意義,即將歷史的過去扭轉至未來,將必然性置于可能性之中,從而把當下解釋為一種具有存在論意義的“預備”。在此基礎之上,她的敘事方式又進一步超越了時間的三重性,以一種后現代不確定的敘事風格終結自身的時間,創造新的時間實踐。這種如俄羅斯套娃一般的敘事結構逆世俗時間順序,將自身永遠視為“終結之前”,而不是將自身視為“順序之前”。這便使得過去與未來之間的事件因果性與歷史連續性內嵌于不斷努力的當下,并將最終的意義返回于主體的能動性。

二、歷史的大寫主體與整體延續

從以上來看,無論是作為事件的“極權主義政變”,還是作為敘事的歷史,在阿特伍德那里,它們都不是完全獨立于社會與個體的“絕對客觀規律”,而是具有能動性和經驗性的主體行為。然而,一個由此引發的問題是,一旦時間與事件被主體重塑,產生了超出歷史的主體能動性,那么歷史與虛構之間的界限就變得模糊了。因為具有主體能動性的歷史敘事必然與敘述者的心理意識以及生物局限性相關。尤其是當主體是大寫的、單一的主體時,如果歷史仍舊是主體,那么它也是一個大寫的主體的歷史,從而喪失了歷史的客觀與真實性。這也恰如利科所說,敘述者的個體經驗(尤其是創傷經驗)往往“打擾、分離、顛倒、沖撞、重復了常規小說范例”(利科 37),大寫的歷史敘事者的主體性會對歷史事實產生顛覆性的作用。歷史事件的真實性和客觀性也因大寫的敘述者自身的經驗展現出一種不真實的表象。這顯然挑戰了我們賴以為生的傳統歷史觀念。

傳統歷史觀念往往分為三個極端,一端是以黑格爾為代表的精神的歷史,其主要核心思想在于將歷史簡化為一系列的精神團體的進步歷程。這顯然過于突出了歷史的個體性和可塑造性,一端則是極端的歷史唯物主義,即完全不承認歷史的主體是人,歷史的社會具有一定的能動性,而是篤定歷史和一切客觀事物一樣具有不可動性,這顯然又忽視了主體在創造歷史時的能動性。另有一端是當下的極端歷史相對主義,即將歷史事件視為某種觀念的反映,在突出了歷史的可編纂性的同時,不免陷入史學學科和史學家自身對歷史的再度塑形之中,而忽視了歷史經驗主體的敘事。盡管相對主義在后現代潮流中標新立異,且能夠挑戰權威歷史主義,但極端的相對主義使得歷史又被剝奪了真實性以及實在性的一面,并反過來成為歷史意義創造以及敘事意義重塑中值得懷疑的一部分。這里需要指出的是,阿特伍德本人一直關注歷史的本體論與認識論意義,她在《使女》系列中一方面通過“ 極權主義政變” 事件確立了歷史的真實性維度,另一方面又借助作為一個大寫的經驗主體的奧芙弗雷德展現出對歷史真實性的質疑,但需要注意的是,阿特伍德懷疑的并不是歷史真實本身,而是歷史本質主義。在一次采訪中,阿特伍德說到自己既不贊同傳統歷史觀的決定論模式,也不贊同后現代歷史學家的一種反本質主義態度。她不認為在話語表述之前并沒有任何被指涉之物,更不認為我們正是在這其中遭遇了歷史。在她看來,歷史始終有其真相,但是歷史的呈現方式又極具不確定性,用她的話來說:“ 真理是存在的,卻不被人所知”(Robinson347),因為這是由真理的自我明證性決定的。反對歷史的本質無疑會走向徹底的虛無主義與懷疑主義,而秉持絕對進步的歷史觀又會導致中心主義。因此,絕對的“ 相對性”,或者絕對的“ 不確定性” 都是當下歷史學的誤區。

阿特伍德這種絕對與相對、不確定與確定雙向互動的歷史整體觀尤為深刻地體現在《使女的故事》與續作《證言》的雙向互動中。首先,這種雙向互動的歷史敘事模式在文本中表現為歷史事實與未來虛構的統合性上。故事的背景雖然被設置為未來,但是這個未來并不是無本之木,而是建立在歷史真實上的未來。阿特伍德的歷史觀遵循了傳統基督教意義上的歷史觀,即歷史呈現出線性的維度,同時包含了過去、現在與未來三個狀態。換言之,歷史在阿特伍德那里首先且必須是一個具有連續性的整體,這一點與福柯等后現代歷史主義的斷裂論有著極大的區別。其次,盡管面向未來的敘事向度讓整部小說看起來像一個預言,但這個預言建立在歷史的基礎之上,即它是一個關于過去的未來,亦是一個關于未來的過去。這就是為什么小說中基列國的所有故事是被更遠的未來的歷史學家所考察的史料。在時間上,兩個時間段并不是被架空或者割裂的,而是有著內在的時間聯系。同樣,這一點也能在奧芙弗雷德圍繞“ 極權主義政變” 事件展開的兩極敘事之中看到端倪。極權主義之間的因果關系也正因為這種未來與過去的聯系性被組織為一個邏輯線條,這一點也是與向來否認歷史邏輯和規律的極端后現代派不一致的。可以說,正是從這樣的套疊式敘事層來看,《使女》的未來性并非建立在未來本身之上(建立在未來本身之上的小說具有烏托邦性),而是深埋于現實的歷史進程之中,這就使得《使女》與其他關于未來的小說有了區分。普通的未來小說致力于未來內部的邏輯,而往往忽視了其歷史事實的根基。建立在歷史之上的未來小說則站在一種超越性的反思立場上對未來展開歷史性回溯。在此基礎上,《使女》的歷史結論具有一種終結與肇始相繼展開的不確定性。小說的未來是一個開放性的未來。奧芙弗雷德曾在其敘述的過程中補充:“倘若這是一個由我講述的故事,我就能隨意控制它的結局。那樣,就會有個結局,故事的結局。真實生活將尾隨其后。我可以在終端的賭坊重新拾起接續。可它并非我正在講述的故事。也可以說它是我正在講述的故事,隨著我的生活,在我的腦海里進行著”(阿特伍德,《使》 42)可以說,奧芙弗雷德意識到自己敘述的內容只是個體生命體驗的呈現,而并非基列的全部歷史。但更進一步的是,奧芙弗雷德并未將自己的未來以宿命論形式表現出來,她的故事也并不完整。正如奧芙弗雷德在錄音的結尾所記錄的:“于是,我登上車子,踏進黑暗也許光明之中”(307),她所敘述的個體經驗自身也是不確定的。

也正是從這種不確定上可以看出,阿特伍德并沒有將創傷的修通寄托在遙不可及的未來上,而是當下處境。換言之,阿特伍德將筆鋒一轉,從虛構敘事的未來社會轉移至當下主體做出的努力。這也是虛構歷史敘事與非虛構歷史敘事的不同之處。前者編纂未來,強調當下人們的努力,而后者編纂歷史,強調過去對現在的影響。因此,可以說,阿特伍德又借助奧芙弗雷德的大寫主體敘事從宏觀歷史層面“推理”出極權主義未來的實存可能性,分析了其中歷史必然性和人的主觀能動性的界限,把從從個體創傷抽象出來的經驗觀念批判性地轉化為政治、制度等主體的歷史進程,并指出了社會變革的具體方式。

三、歷史的復數主體與拆解中心

如果說《使女》中歷史的事件性顯示出了阿特伍德對歷史客觀真實的認可,而歷史的敘事性與主體性表現出阿特伍德對歷史主觀能動性的首肯,那么可以說《使女》的姊妹篇《證言》則通過多維度、多元的“復數”敘事主體進一步呈現了阿特伍德對(大寫的)歷史與主體或可產生的中心主義的拆解。《證言》創作于《使女》出版后的三十五年,小說遵循《使女》的敘事核心,以“極權主義政變”事件作為陳述對象,以“未來之未來”的史學大會為宏偉時間,在其中套疊了相關人物的微觀敘事。但是,如果說,《使女》的微觀敘事集中于奧芙弗雷德自己,那么可以說,《證言》的微觀敘事集中于不同人物身上,《證言》采取了另外三個視角,即在《使女》中負責教育奧芙弗雷德的麗迪亞嬤嬤、成長在基列國歷史范圍內的艾格尼絲、作為叛軍成長在加拿大的妮可。三人從不同空間與時間聚焦于極權主義政治事件,使得此事件被置入一個更為宏大的國際背景與權力譜系之中。從這一敘事結構上來看,可以發現,極權主義的政治事件是歷史真實的基礎,但是圍繞其展開的價值與意義生成則各有不同,前者顯示出阿特伍德對歷史確定性的肯定,而后者則顯示出其介于歷史確定主義與相對主義之間的人本態度。換言之,《證言》并不只是像《使女》一樣,強調了歷史事件的主體性和敘事性,而是深入這種主體性和敘事性之中,以互補和多維度的復數敘事策略進一步挑戰了大寫的主體中心主義與敘事中心主義。

對歷史大寫主體與敘事的中心主義的挑戰首先可見于小說的第一敘事者麗迪亞嬤嬤。《證言》中的主要時間軸是極權國家滅亡后的十五年。麗迪亞嬤嬤作為主要敘事者,以第一人稱視角敘述了這個極權主義國家的存在、矛盾以及滅亡。這就將原本只是發生在《使女》中的整體敘事拆解為“ 前基列- 基列- 后基列” 三個時間域,更為宏觀地展演了極權主義國家從生到滅的過程。在基列國,“ 遠離自由” 代替了“ 自由去做”(Macpherson 54)。基列國認為自由就是語言墮落的表現。正因如此,女性被剝奪了讀書寫字的教育權,她們所受到的教育只限于對男性、婚姻以及宗教的認識,但是,在她們其中,唯一享有讀書寫字權力的就是嬤嬤。因而,在包括《使女》奧芙弗雷德在內的四位敘述者中,只有麗迪亞嬤嬤的文獻是筆述的,其余三位均是口述。相較于口述這種廣泛型敘事方式,書寫語言是規則、權力、知識、制度的象征(Dingley4)。也正是因為筆述這種敘事方式使得麗迪亞嬤嬤的文獻呈現出有條不紊的敘事節奏以及歷時性的時間表述方式。這也正如麥克弗森的一個媒介觀所示,由于基列國文字受限,視覺符號取代了文字符號,當有文化的公眾變成文盲時,歷史得以在小說中被重建(Macpherson 54)。麗迪亞此時的筆錄在構建歷史層面顯得極為微妙。相比奧芙弗雷德單一的視角,麗迪亞的“ 阿杜瓦堂手記” 則呈現出更為多元的敘事層次。麗迪亞承認自己“ 埋葬了許多尸骨”(阿特伍德,《證》 4),也坦誠“ 我這么多年來積攢的這沓罪行記錄不僅能揭示我本人的罪行—— 也揭露了其他很多人的罪行”(65)。因此,她的筆述不僅僅是對自我行為的一種反思,更是隱秘地書寫了極權主義政府不被受害者個體所見的結構性罪行。麗迪亞嬤嬤原本是前基列國的法官,在基列國建立初期,她與其他女性一樣都曾被當局規訓過。然而,憑借她自身的理智、冷靜以及銳利,她最終在男權社會之中獲得認可。更為微妙的是,她所揭示出來的基列國不止是宗教的極權主義制度,更是一個男女分立的政治制度。麗迪亞按照當權的要求建立了一個“ 女性的領域”,目的是“ 打造出最理想的和諧感:城邦內部和家庭內部要和諧,并帶來最大數量的后代繁衍”(182)。然而,麗迪亞卻利用這一為男性打造“ 后宮” 的機會建立起一個女性的獨立王國,并悄無聲息地將自己構建成這個女性王國真正的掌權者。這也正如福柯對權力本質的揭示“ 社會不是一個其中只有一種權力運作的單一體,事實上它是各有特性的不同權力的并置、聯系、調和以及等級化”(福柯 191)。麗迪亞嬤嬤的阿杜瓦堂正是基列極權主義秘而不見的權力系統之一。在阿杜瓦堂任職期間,麗迪亞嬤嬤利用自己能夠讀寫的能力記錄了基列國的極權主義行徑,扮演起“ 專司記錄”的角色,但是,與普通專司不一樣的是,麗迪亞嬤嬤采取的不是史書的撰寫方式,而是日記的撰寫方式。前者遵循的是編年的順序,對事件的描述以及對原因與結果的分析“ 都將此作為不可逾越的底線”,而后者不僅“ 被展現得像有一個結構,有一種意義順序”(懷特 7),更被呈現為一個內在認知歷程,這一歷程既與個體心理相關,亦與時代生活相關。正是從這一層面上來說,麗迪亞嬤嬤的阿瓦杜堂手記以更為私密的方式書寫了極權主義的歷史。它一改史書書寫的宏觀視角與客觀形式,將主觀態度與客觀事實結合起來,呈現的是極權主義事件本身的事實性與敘事性,揭示的是歷史的客觀性與人之主體性相通的本質,體現的是阿特伍德本人處于歷史現實主義與歷史相對主義之間的歷史人本主義視野。

在以麗迪亞嬤嬤的阿杜瓦堂手記為主要時間軸的敘事中還穿插了兩個證人證言副本,一是由從小生活在基列的艾格尼絲敘述,一是由從小生活在加拿大的妮可敘述。兩人的情節互作補充,顯示出基列極權主義由內向外腐壞的整個過程。艾格尼絲由一個主教家庭收養,養母在她年幼時過世。在自己養父與其他女性結婚之后,艾格尼絲對自己曾經深信不疑的基列極權主義體制開始了認識與思考。她記錄了整個基列國在女性教育上的宗教原教旨主義意識形態,控訴了男權主義制度對女性身體的無情規訓。從夫人到馬大再到使女與準新娘,基列的所有女性都被置于極權主義的生命政治之中。其中,生育是國家機器管控女性的核心策略。一切教育方針亦圍繞在優生優育這一目標之上。基列國出生的女孩從小受到的性別教育只限于男性身體與女性身體在生理上的區別,而他們的倫理教育則只限于如何守護自己對男性主人的忠貞。由于《圣經》是基列國一切知識的可溯源頭,因此嬤嬤們的釋經內容則成為貫穿于基列女性一生的唯一行為準則與知識來源。然而,艾格尼絲對經嬤嬤們闡釋過的《圣經》表示懷疑,這激起了她探尋《圣經》真相的求知沖動。她主動請纓進入阿杜瓦堂修行,準備成為嬤嬤。在阿瓦杜堂中,她接觸到了經書。在學習讀寫的過程中,她逐漸開始自己的釋經過程,并在這一過程中發現極權主義社會的闡釋學意識形態,從而在管窺到極權主義真相的同時洞見到了自我意識。她記錄道“在那之前,我并沒有嚴肅地懷疑過基列神學的正確性,更別說懷疑其真實性了。如果我做不到盡善盡美,我只會得出一個結論:錯的是我自己。但當我發現基列更改了什么、添加了什么、省略了什么之后,我擔心我可能徹底失去信念”(316)。艾格尼絲在認識到歷史真相的可編纂性后自身落入到虛無主義的泥沼之中,然而,也正如阿特伍德自身對相對歷史主義的批判那樣,艾格尼絲雖然因此甚至開始質疑圣經的歷史傳統,但卻指出:“我依舊想有信念;真的渴盼有所信仰;可到頭來,有多少信念是源自渴盼的呢?”(317)這便顯示出其對事物終極價值的認可。也正是因為艾格尼絲的相對主義與實證主義雙重世界觀,她被麗迪亞嬤嬤選定為秘密實施推翻基列極權主義計劃的最佳人選。艾格尼絲逐漸接觸到各類事件的“真相”,并重新整合這些資料,為阿瓦杜堂記錄了另一份基列歷史。這一歷史雖然是結合了艾格尼絲自我成長經驗的個人史,但也正是在個人史的具體經驗中,極權主義制度潛伏在抽象概念之中的對具體人的絕對控制被呈現出來。極權主義從一個編年性的歷史事件轉而成為一個具有敘事性的歷史經驗,而歷史真相也從不變的宏觀結構中進入到流動的微觀意義生產中。

作為另一個見證人,妮可雖然在基列出生,卻在左翼組織“五月天”的幫助下被潛送到加拿大。在這一時期被送出基列國的女性被稱之為“妮可寶寶”,她們是“世人公認的圣人、烈士”(344)。對于妮可寶寶的歷史記載無非分為兩種,一是從基列內部的視角出發,即將她們視為“國際社會不公正對待基列的象征”(344)。一是從基列外部的視角出發,即將她們視為被國際社會拯救的基列難民。但也正如艾格尼絲所說,妮可寶寶“是一個符號”(344),是各種意識形態生產自身意義的載體。妮可寶寶也如其所承載的符號學意義一樣—— 從出生開始就被規定了其人生的意義。但是對于妮可來說,盡管她的名字是一個具有統一意義的符號,但她的人生卻打破了這種宿命論式的同一性,生產出具有個體意義的獨立符號。妮可一直生活在加拿大。在阿特伍德筆下,彼時的加拿大要比基列自由許多,因為它還處于女性主義、自由主義、左翼浪潮的影響下,但阿特伍德顯然并沒有美化自己的母國,因為在她看來,加拿大與美國同屬北美文化圈。而20 世紀末興起的自由主義浪潮顯然是以北美整個文化地域作為發源地,而不僅僅是美國。在鄰國美國被極權主義政府顛覆以后,加拿大雖然仍處于自由社會之中,但兩個社會本質上的危機卻是一致的。這從妮可的生存狀態中可以得知。妮可描述了妮可寶寶在加拿大如何作為一個自由的象征在左翼運動中發揮作用,而從基列來到加拿大境內“ 傳教” 的“ 珍珠女孩” 又是如何將妮可寶寶宣傳為“ 基列的圣徒”(47)。這兩重政治力量分別占據了加拿大的主要政治生活,并愈演愈烈,時不時爆發互不相讓的游行示威。妮可正是在一次游行示威之后與五月天組織發生了接觸,從而重新認識到了基列社會的本質。然而,微妙的是,從妮可的敘事上來看,妮可自始至終以仇恨的目光對待基列,而不是以更為溫和或客觀的視野對待。這一方面是因為她的身世與基列國之間的關系,另一方面則是因為意識形態的影響。而后者也是彼時加拿大的普遍政治氛圍。更為微妙的是,最后,她潛入基列,從阿瓦杜堂取走了麗迪亞嬤嬤準備好的控訴史料,并與艾格尼絲將這份絕密的歷史檔案送出基列,為國際法庭審判基列極權主義提供了證據。而她自己的證言則作為一份私人史料保留了下來。比起奧芙弗雷德、麗迪亞嬤嬤以及艾格尼絲的基列內部視野,妮可以外部視野記錄了彼時加拿大與美國、基列與國際、五月天與阿瓦杜堂之間的政治關系,呈現出基列極權主義存在時的國際社會狀態。

值得注意的是,盡管這三份史料構成了一個完整的敘事。然而,由史學大會代表的宏偉時間卻顯示出這三個人的敘事性與歷史性之間的矛盾。對于史學家們來說,最重要的是考證這一歷史事件的真相,但是由于歷史學與考古學學科之間的不同,后者的對象多是客觀存在的物質,而前者則是人類活動本身。人的歷史活動本身就帶有主觀架構性,對歷史事件的敘事也因此與權力博弈相關。這一點雖然被未來的史學家們所認識,但是這些未來的史學家卻表現出過度的歷史相對主義一面。在他們看來,這三人的敘事可能各有其不可信任之處。有學者發言 “ 我們歷史學家都知道要反復質疑自己的第一個假設。這種雙人互補的敘述會不會是巧妙的虛構手法”(434)。他們展開對三人身份的實證探討,卻陷入到偵探小說情節般的懷疑論中。他們也因此對證詞以及證詞背后的極權主義社會產生了懷疑。這便顯示出這樣一個困境:歷史學在與敘事學發生碰撞的時候脫離了歷史實證主義對真相本身的探求,從而導致了歷史的敘事化以及情節化。小說中的一個史學家將三份證言以敘述次序整合起來,并希望將這一讀物擴展至歷史學之外的廣泛讀者群,甚至提到:“ 你可以把歷史學家趕出作家圈,但你不能把講故事的人趕出歷史學界! ”(436)雖然這個史學家從某種程度呈現了歷史是人之歷史的本質,但之后,他卻并未厘清作為主體的人與作為歷史的人之間的區別,并將個人臆測加進史學探討中,以理論性敘事取代文獻考證的方式,只是希望贏得更多史學家的支持。這種做法的背后顯然隱含著人之權力的濫用。需要注意的是,敘事與歷史之間畢竟有著不可逾越的界限。敘事雜糅了敘事者的個體體驗,尤其在創傷體驗中,敘事往往不具有順序性,時間也并非歷史的時間,而是心理的時間。因此,史學家重整文獻的行為相當于重新編纂了宏偉歷史。微妙的是,阿特伍德呈現給讀者的《證言》順序也恰恰是經這位史學家整理后的敘事時間順序。這就動搖了《小說》本身的可靠性,呈現出小說本身的虛構性與可編纂性。在這種被逐一剝離出來的不確定性中可見阿特伍德對極權主義事件真相的嚴肅態度、對歷史相對主義與歷史人本主義的革故鼎新,以及對當代歷史研究走向中心主義的批判。

結語

從以上分析可看出,《使女》與《證言》這兩部小說以極權主義歷史事件為基礎,將現在、過去與未來聯系為一個連續且整體的歷史敘事(McMahon 5),其重心不僅僅是揭示極權主義政體的社會模式,而是造成未來極權主義的歷史因果關系。這種時間上的指向將過去與未來統一于當下的主體行為。這就有別于歷史預定論或歷史目的論的閉合視角和不可動性,而將未來從歷史的既定規律中拉拔出來,還于當下的(復數的)主體的行為。這種兼具實證主義與相對主義的歷史發展觀成為統領《使女》與《證言》的總體視野,將這兩個跨時間的文本連接起來,結合為一個由碎片化敘事構成的統一敘事,成就了阿特伍德本人的歷史觀。