區域多工作面協調開采防治沖擊地壓實踐研究

李一哲,秦 凱,王 寅,李云鵬,管新邦,趙善坤,郝其林,許士奎

(1.煤炭科學技術研究院有限公司 安全分院,北京 100013;2.煤炭科學研究總院 煤炭資源高效開采與潔凈利用國家重點實驗室,北京 100013;3.河南大有能源股份有限公司,河南 義馬 472300;4.鄂托克前旗長城五號礦業有限公司,內蒙古 鄂爾多斯 016200)

未來我國煤炭基地的建設朝著多礦區、特大型礦井、高產量、高效率的方向發展。礦區多礦井對煤炭資源逐步開發過程中,難以避免會形成近距離多工作面開采的狀態,由此造成了工作面之間的開采擾動。工作面受原巖應力、自身的采動應力和外界強擾動應力的影響,有可能發生沖擊地壓、冒頂、煤與瓦斯突出等煤巖動力災害[1-3]。

針對既定的礦區,對某一區域內多工作面開采時,應充分考慮工作面布置位置、接替順序及回采參數,工作面之間的緊密配合是礦井穩定、安全生產的基本保證[4]。區域工作面數量多、位置集中將造成區域應力擾動強烈、危險程度升高的局面;工作面過少、推進速度過慢將會造成開采效率不足、生產成本增加。因此,必須根據安全生產方針和礦井生產規模,安排合理的采煤工作面開采順序和回采參數,保持協調的區域開采關系。針對不同地質條件下的礦區(井)協調開采設計,歸納起來包括以下幾方面:①褶皺內部工作面由向斜至背斜方向進行回采[5];②控制回采速度使其不超過存在動力顯現工作面的安全速度[6];③臨地塹開采的工作面采高應低于6 m,保護煤柱寬度應大于50 m[7];④大巷由煤層布置改為巖層布置,巷道與大巷呈一定角度改為二者垂直布置,盤區兩翼開采改為一翼開采,各盤區工作面交替開采,同一采區工作面順序開采[4];⑤巨厚礫巖[8-9]、斷層[8-11]、褶曲[12]條件下,開采煤層上下保護層;⑥巨厚堅硬巖層下方工作面實施負煤柱巷道布置[13-15]。

目前有關于協調開采防沖方法的研究,一方面更多關注單一工作面的合理布置對防沖的影響,少有涉及從多工作面之間應力互擾控制的角度開展沖擊地壓防治。另一方面,工作面協調開采的布置方式和回采設計參數單一,針對布置工作面的地質條件,以及工作面之間的距離、煤柱寬度等體系化參數的研究較少。為此以義馬礦區為例,基于相鄰工作面協調開采防沖的原則及地質因素和開采因素取值,在躍進煤礦和常村煤礦井間區域制定了協調開采方案,通過微震評價了協調開采對工作面之間應力擾動的弱化效果。

1 工程背景

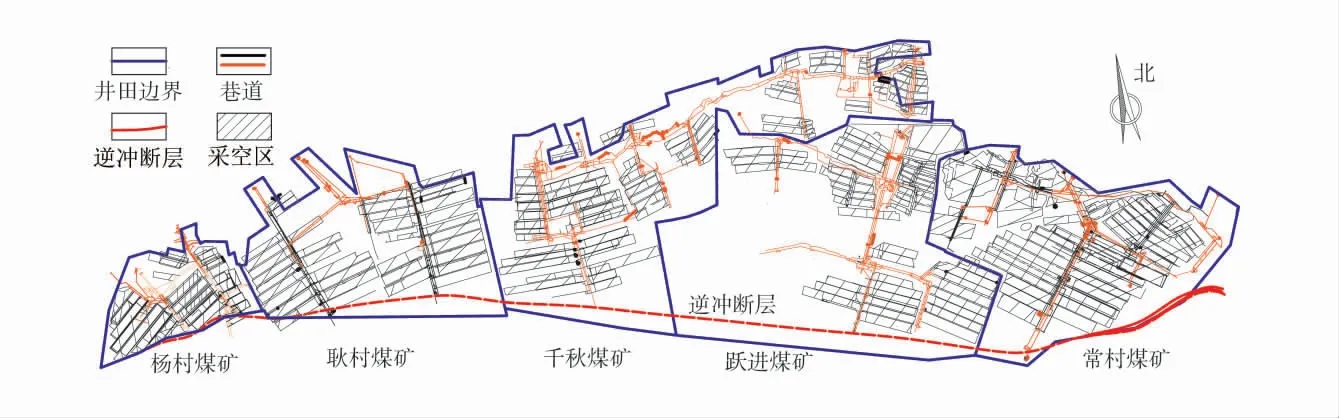

義馬礦區經數十年開采,目前楊村煤礦已退出,其余四礦采深已接近或超過900 m,礦區深部煤層頂板賦存發育至地表或接近地表的厚度300~700 m的巨厚礫巖,礦區南部的井田邊界存在控制4 個煤礦的大型逆沖斷層,使得沖擊地壓成為該礦區的主要災害之一。礦區構造分布及開采特征如圖1。

圖1 義馬礦區構造分布及開采特征Fig.1 Structure distribution and current mining situation of Yima Mining Area

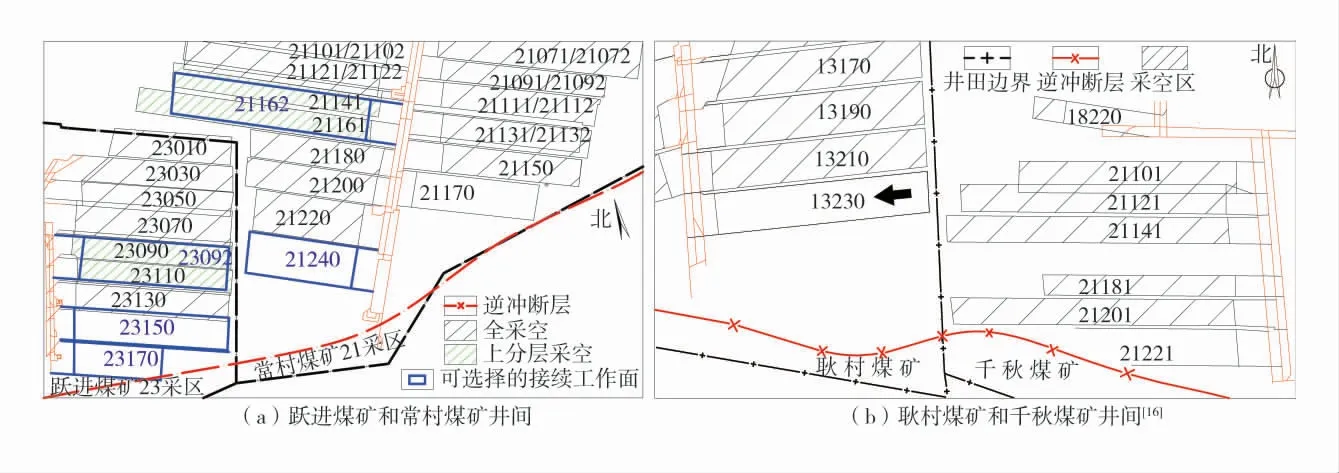

躍進煤礦與常村煤礦之間煤炭開發過程中,區域近距離的多工作面布置會造成強開采互擾現象,由此面臨如何對多工作面合理布置的問題,井間開采特征如圖2。

圖2 井間開采特征Fig.2 Current mining situation of two coal mines

1.1 區域地質特征

該區域煤層傾角平均12°。由西向東煤厚逐漸增大,躍進23 采區和常村21 采區平均煤厚分別為6.7、7.9 m。煤層上半部以半亮型塊狀硬質煤為主,煤質較好。下半部以半暗型煤為主,夾矸1~4 層,夾矸單層厚度0.03~1.30 m。

基本底為泥巖、砂巖和礫巖互層,厚度29.7~36.2 m;直接底為炭質泥巖,厚度4.0~7.9 m;偽頂為泥巖,厚度0.05~0.20 m;直接頂為泥巖,厚度22.0~32.6 m;基本頂為砂礫互層,厚105 m 左右;基本頂上方巨厚礫巖層厚350~650 m。其中,泥巖:深灰色~灰黑色,致密,塊狀構造,含植物化石,裂隙和節理較發育;砂巖:灰色,以石英巖為主,含黏土質,泥質膠結,夾細砂巖條帶狀裂紋,顯示波狀及渾濁狀層理;礫巖:淺灰色,礫石主要成分為淺灰色石英砂巖,泥砂質基底式膠結;巨厚礫巖:礫石成分較雜,以石英砂巖、石英巖為主,含火成巖、石灰巖礫石,礫徑一般為3~10 cm,磚紅色砂泥質膠結物。

1.2 區域開采特征

躍進23 采區共布置10 個工作面,23070 工作面回采完畢后,23090 和23110 工作面下分層3.7 m煤層以及23130 工作面南部6.7 m 實體煤未開采。常村21 采區共布置21 個工作面,21220 工作面回采完畢后,21141 和21161 工作面下分層4 m 煤層以及21220 和21150 工作面南部8 m 實體煤未開采。井間23070-21220 煤柱寬度最大為140 m,北部23010-21162-21180 拐角煤柱寬度最小為77 m;下山區域21162-21132 煤柱寬度最大為460 m,南部21170-21200 煤柱寬度最小為250 m。

對于躍進和常村煤礦而言,在礦井生產能力和采區一翼一采煤工作面的政策制約條件下,躍進23采區(單翼采區)可布置1 個回采工作面,常村21 采區(雙翼采區)兩翼可分別各布置1 個工作面。因此23 采區可接替的工作面為23092、23150、23170 工作面(藍色標識)。常村21 采區西翼可接替的工作面為21162、21240 工作面(藍色標識),而東翼僅剩余21170 工作面,確定為東翼的接替工作面。

為了從躍進23 采區的3 個工作面和常村21 采區西翼的2 個工作面中各自選取1 個工作面作為接替開采的工作面,以下對該5 個工作面的不同接替方案展開了對比分析。

2 區域協調開采防沖實踐

2.1 相鄰工作面協調開采防沖參數

工作面之間的開采擾動表現形式之一為相鄰工作面應力轉移現象[17],是指一側開采后的應力重分布導致另一側工作面垂直應力升高的現象。應力轉移可能誘發工作面沖擊地壓,因此對相鄰工作面之間應力轉移的控制是防治開采互擾誘沖的手段之一。

基于數值模擬和相似模擬,以弱化和消除相鄰工作面之間的應力轉移為目標,得到了義馬礦區兩相鄰工作面的協調開采原則及參數[18-19]:

1)煤層厚度。工作面優先布置在煤層較薄的區域,條件允許時,選擇區域應滿足煤層厚度≤16 m。當區域煤層厚度均超過16 m 時,所選開采區域應滿足煤層厚度≤28 m。

2)巨厚礫巖厚度。工作面優先布置在巨厚礫巖較薄的區域,條件允許時,選擇區域應滿足其上覆巨厚礫巖厚度≤210 m。當區域巨厚礫巖厚度均超過210 m 時,區域首選的巨厚礫巖厚度臨界值上升至320 m,以此類推,優選條件應分別低于365、400、438、517、722 m。

3)中間煤柱寬度。盡量增大兩工作面之間的煤柱尺寸,條件允許時,留設的煤柱寬度應超過607 m,否則煤柱寬度應不小于21 m。

4)工作面垂直錯距。盡可能增大鄰面的垂直錯距,條件允許時應滿足錯距≥248 m。

5)工作面水平距離。盡可能增大后采面回采初期時距先采面的距離,建議后采面由距離先采面的最遠處向著靠近先采面采空區的方向回采。

6)工作面與逆沖斷層距離。盡可能使工作面遠離逆沖斷層,工作面與斷層的距離不應低于106 m。

2.2 協調開采方案

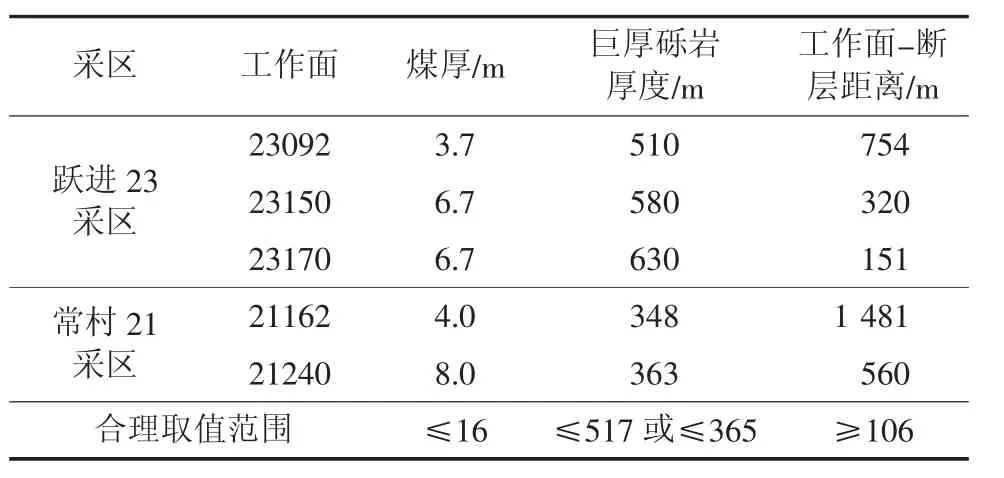

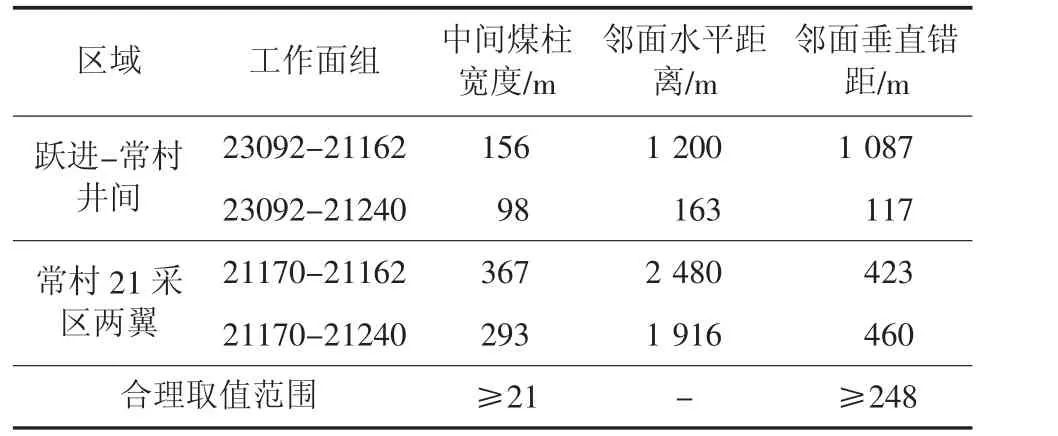

針對單一工作面的煤層厚度、巨厚礫巖厚度和工作面-斷層距離因素,區域各接替工作面的因素特征值見表1。

表1 單一工作面因素特征值對比Table 1 Comparison of characteristic values of the factors in single working face

由表1 可知:對于煤層厚度,5 個接替工作面的煤層厚度均滿足小于16 m 的合理范圍,但由于23092 和21162 工作面下分層開采導致煤層厚度較小,因而優先選取。

對于巨厚礫巖厚度,23 采區中僅23092 工作面巨厚礫巖厚度低于517 m,21 采區21162 工作面礫巖厚度更小,故優先選擇。

對于工作面與逆沖斷層距離,23092 和21162工作面分別距離斷層較遠,且23150 工作面掘進期間發生過17 次劇烈的沖擊顯現,故優先選擇23092和21162 工作面。

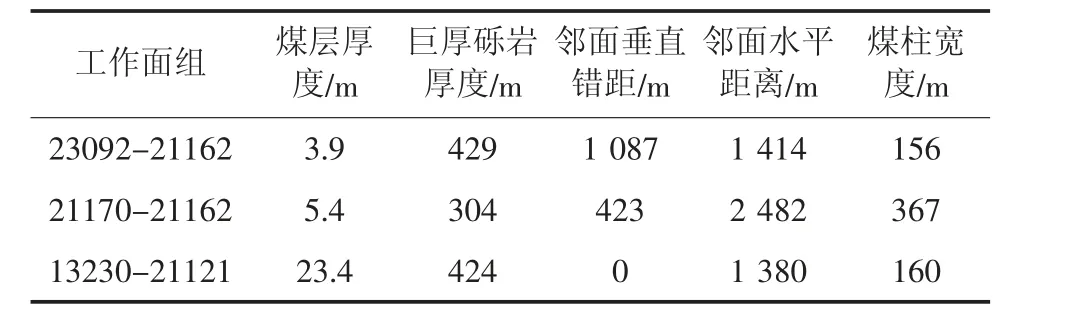

針對描述兩工作面的煤柱寬度、垂直錯距和水平距離因素,區域不同的相鄰工作面組的因素特征值見表2。

由表2 可知:對于中間煤柱寬度和兩工作面切眼距離,23092-21162 和21170-21162 之間的煤柱寬度更大,故優先選取。

表2 相鄰工作面因素特征值對比Table 2 Comparison of characteristic values of the factors in the adjacent working faces

對于垂直錯距,除了23092-21240 錯距未滿足合理范圍,其余工作面組均滿足,由于常村21 采區兩工作面組錯距差別不大,但23092-21162 的錯距顯著,因而優選21162 工作面。

綜上所述,區域應選取23092 工作面和21162工作面作為接替面。基于此,分別對23092、21162 和21170 工作面布置并回采。

3 區域協調開采防沖效果評價

3.1 對比方案

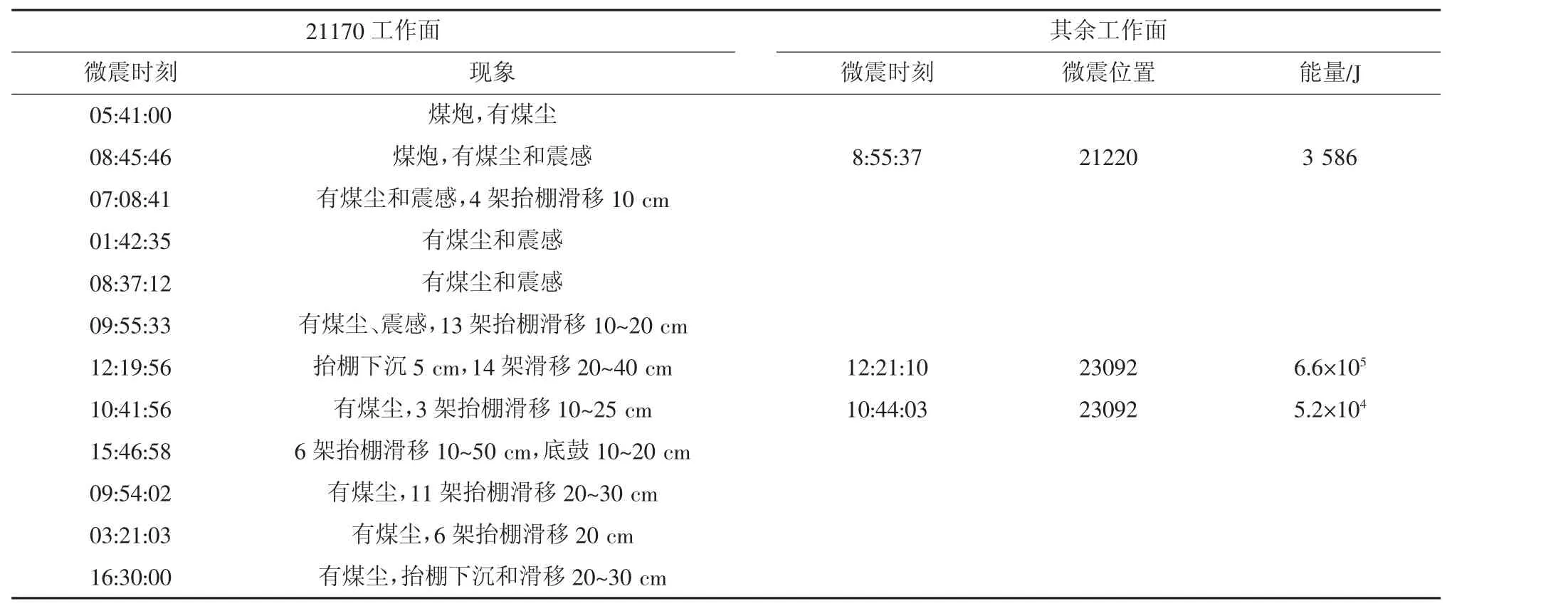

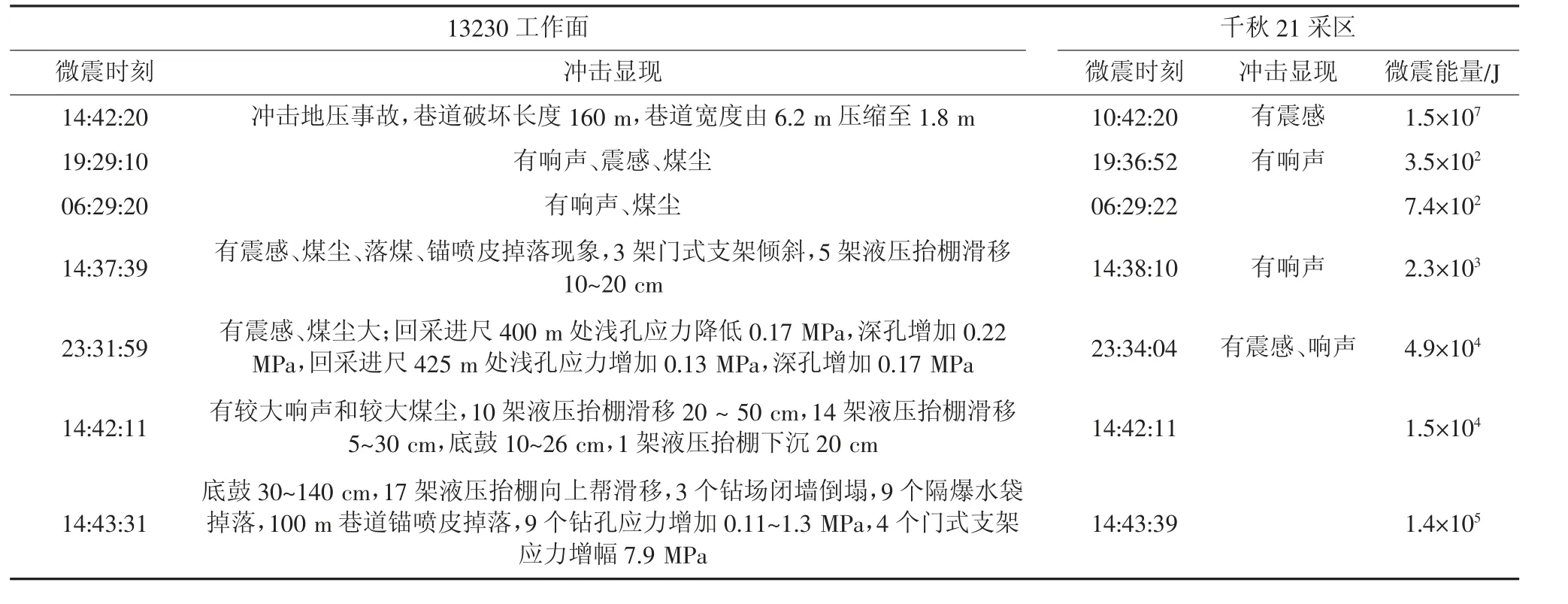

為了驗證協調開采的效果,首先將躍進-常村井間工作面與耿村-千秋井間工作面(耿村13230 和千秋21221 協調開采程度進行對比,兩區域相鄰工作面組的因素特征值見表3。其中13230 回采時,21121 已停采8 年,故該鄰面水平距離為13230 切眼中部至21121 終采線中部的直線長度。

表3 相鄰工作面地質和開采因素特征值Table 3 Characteristic values of geological and mining factors of adjacent working faces between two mines

由表3 可知:13230-21121 工作面組的煤層厚度大,垂直錯距和兩工作面距離最小;巨厚礫巖厚度和煤柱寬度方面,13230-21121 工作面組與23092-21162 工作面組差別不大,但分別明顯高于和低于21170-21162 工作面組。基于協調開采的原則,認為13230-21121 工作面組協調開采程度較低,故對兩井間區域應力轉移程度進行對比,從而驗證協調開采效果。

由文獻[17]可知,一側的煤炭開采或煤體沖擊失穩均可能導致應力轉移的發生,應力轉移特征使用微震表征。應力轉移過程中,區域的相鄰工作面會在短時間內產生2 個微震事件(每個工作面各1個)。其中,先發生的微震事件由一側工作面煤巖體破裂產生;后發生的微震事件由應力轉移導致的另一側煤巖體破裂產生,稱為引發微震事件。為此,對2種應力轉移條件下的沖擊特征及微震特征展開深入分析。

3.2 沖擊引發應力轉移

通過對現場沖擊顯現記錄的統計,躍進-常村23092 和21162 回采期間均無沖擊顯現事件,21170工作面回采期間共發生12 次沖擊顯現。躍進-常村井間沖擊引發應力轉移特征見表4。此外,耿村-千秋井間應力轉移特征見表5。

表4 躍進-常村井間沖擊引發應力轉移特征Table 4 Characteristics of stress transfer induced by rock burst between Yuejin and Changcun coal mines

表5 耿村-千秋井間沖擊引發應力轉移特征Table 5 Characteristics of stress transfer induced by rock burst between Gengcun and Qianqiu coal mines

由表4、表5 可知:躍進-常村井間區域僅存在3 次由21170 工作面沖擊引發的應力轉移現象,且3次應力轉移均未引發其余工作面沖擊,僅引發其余工作面的微震能量釋放。因此,從一側沖擊引發另一側沖擊和微震的事件次數而言,躍進-常村井間區域(0 次和3 次)均明顯少于耿村-千秋井間區域(4 次和7 次),沖擊引發應力轉移頻次降低57.1%。此外,從引發的微震事件平均能量來看,躍進-常村井間區域微震能量(238 529 J)低于耿村-千秋井間區域微震能量(2 172 484 J)1 個數量級,平均能量值降低89%。上述現象說明區域工作面經協調開采后,井間應力轉移的頻次和強度明顯降低,應力轉移弱化效果明顯。

3.3 開采引發應力轉移

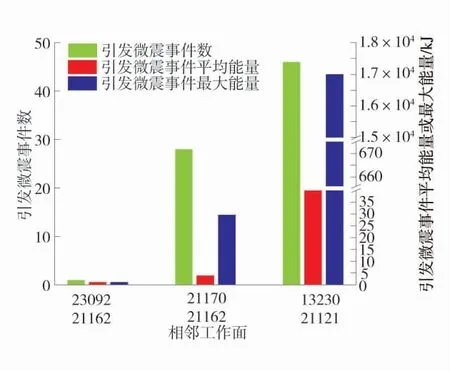

兩井間區域引發的微震事件數、引發的微震事件平均能量和引發的微震事件最高能量如圖3。

圖3 開采引發應力轉移頻度和強度對比Fig.3 Comparison of frequency and strength of stress transfer induced by mining

由圖3 可知,躍進-常村井間區域的2 組工作面的引發微震事件數分別為1 個和28 個,均明顯少于耿村13230-21121 的引發微震事件數(46 個),開采引發應力轉移頻次降低40%;兩相鄰工作面引發的微震事件平均能量分別為1 100、3 879 J,所有引發事件平均能量值為3 783 J,均低于13230-21121 工作面的微震能量均值(424 280 J)2 個數量級,所有事件平均能量值降低99.1%;且引發的微震事件最高能量分別為1 100、29 616 J,低于13230-21121的微震最高能量(1.7×107J)3~4 個數量級。因此,躍進-常村井間區域的應力轉移頻次和強度明顯降低,說明協調開采對于應力轉移強度及頻度弱化的效果較為明顯。

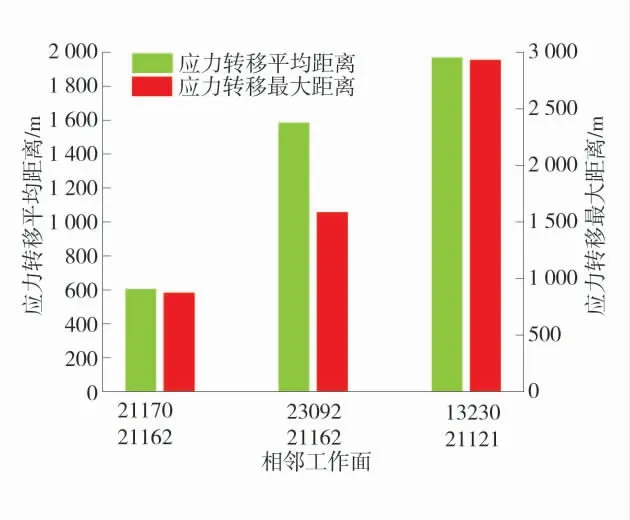

若區域的應力轉移程度越強,則其擾動的煤巖體就越遠,故應力轉移發生的范圍與應力轉移程度呈正相關關系。現場可使用兩微震事件在水平面上的距離表征應力轉移范圍[18-19],兩井間區域相鄰工作面的應力轉移距離特征如圖4。

圖4 開采引發應力轉移范圍對比Fig.4 Comparison of distance of stress transfer induced by mining

由圖4 可知:躍進-常村井間區域的兩相鄰工作面的應力轉移平均距離分別為605、1 585 m,所有引發事件組的平均距離為639 m,均少于13230-21121 工作面組的應力轉移平均距離(1 968 m),應力轉移距離減小了67.5%;且最大距離分別為874、1 585 m,亦均明顯小于13230-21121 工作面組的應力轉移最大距離(2 931 m)。上述現象說明協調開采對于應力轉移范圍弱化的效果較為明顯。

4 結 語

1)工作面協調開采防治沖擊地壓是指對區域開拓布置及工作面回采設計優化,內容包括煤層厚度、巨厚礫巖厚度、兩工作面之間煤柱寬度、鄰面水平距離、鄰面垂直錯距、工作面與逆沖斷層距離。

2)躍進-常村井間23092 工作面和21162 工作面煤層厚度和巨厚礫巖厚度最小;23092-21162 工作面組和21170-21162 工作面組開采時的煤柱寬度最大,鄰面垂直錯距和水平距離最遠,井間應選擇23092、21162、21170 工作面進行開采。

3)工作面協調開采防沖效果明顯。沖擊引發應力轉移和開采引發應力轉移的頻次和強度均明顯降低,頻次分別降低了57.1%和40%,強度分別降低了89%和99.1%;應力轉移范圍明顯減小,應力轉移的平均距離減小了67.5%。