跨越萬水千山,只為尋找“焦點”

文/兔大力

軸心構圖

人、事、物處于核心位置,“力”向畫面中心集聚

在欣賞古典西洋油畫時,我們往往能很快找到畫面的主要人物或風景的中心,或許你還聽說過“焦點透視”,這種構圖方法可以如實地反映出物象的近大遠小關系。跨越阿爾卑斯山的拿破侖騎在烈馬的背上,右手高指山頂。畫家把他放置在畫面的軸心位置上,突出了作品中的英雄主義。而站在懸崖上的旅行者呢,雖然我們只能看到他的背影,但因為他處于畫面的軸心位置,那種征服者的姿態把我們的目光引向畫面深處的霧海、天空,讓人感到一片靜謐、浩渺……

現在請豎起你的左手食指,盯著它看十秒鐘。除了發現自己有對眼的技能之外,你還發現了什么?你只能看見你的食指,后面的背景一片混沌,對嗎?現在這根手指就是你視覺的“焦點”,你現在在做的事就是“定焦”。

主體突出、背景虛化的照片令人感到舒適,就是因為它模仿了人類的視覺習慣。當你想畫一幅畫時,你會自然地想一想你筆下的人物或事物該如何在白紙上布局。神奇的是,構圖方式不僅是一種美感形式,往往還能透露你內心深處的想法和感受。你能從下面這些作品中看出不同的意味嗎?

◎[法]雅克-路易·大衛《跨越阿爾卑斯山圣伯納隘道的拿破侖》

◎[德]卡斯帕·大衛·弗里德里希《霧海中的旅行者》

中心構圖

人、事、物位于中心,“力”向畫面四周放射

◎[英]威廉·透納《藍色的瑞吉山與琉森湖》

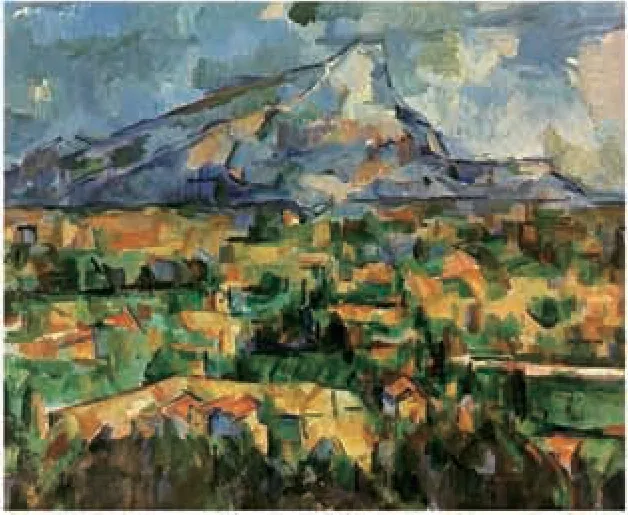

◎[法]保羅·塞尚《圣維克多山》

透納畫的瑞吉山位于畫面中心位置,給我們的感覺卻和剛才的“拿破侖”大不相同。瑞吉山雖然像個幻影,但壯觀而瑰麗。隨著霞光和云影向四處散去,我們的視野也不由得開闊起來。保羅·塞尚的《圣維克多山》乍一看亂糟糟的,但在綠樹金石的反襯下,灰色山峰并未黯然失色,反而凝固起來,呈現出一種永恒感。

兩極構圖

兩個事物在畫面上呈“對峙”狀態

《煙江帆影圖》中的“兩極”——近帆和遠山,有一種互相對立的支撐關系,畫家寥寥幾筆就表現出一種咫尺千里的遼闊境界。有趣的是,有的畫雖然由兩個主體事物構成,但未必是兩極構圖,比如我們曾提及的趙孟 的《鵲華秋色圖》。兩座山就那樣自顧自地矗立著,屬于國畫慣常使用的“散點構圖”。

◎[宋]夏森(傳)《煙江帆影圖》

散點構圖

各個事物較為均勻地分布在畫面上

我國有很多長卷立軸式的山水畫,要想欣賞這些連綿不斷的畫面,我們得一邊看一邊卷,甚至一邊看一邊走,時間也仿佛隨之流動著、延續著。要想呈現這樣的散點構圖的效果,畫家必須縱觀風景的全貌,審視山水的各個角度和細節。這種雖有畫面界限,卻沒有想象邊界的感覺,真讓人浮想聯翩呀!

◎[元]黃公望《富春山居圖》(局部)

互動時間

大家來構圖

請選擇一種你喜歡的構圖方法,拍一張照片或動筆畫一幅畫吧!