歌劇合唱中的敘事化創作構思

——以《北京城》與《十送紅軍》為例

張雪鋒

(東莞理工學院城市學院藝術系,廣東 東莞 523419)

引言

近些年來,中國歌劇創作及演出呈井噴趨勢,引發學界對該領域創作、表演、分析及評論的熱切關注和思考。單從戲劇腳本的創作性質來看,大部分歌劇腳本都是以故事性題材為主,戲劇腳本的敘事結構思維進一步引導音樂創作的主要線索,而戲劇腳本的敘事結構又受制于文學性架構范式,因此,音樂內容在整體上呈敘事化構思發展脈絡。正如已故作曲家金湘所提出的“歌劇思維”(1)歌劇思維:由金湘于1988年泉州會議(全國歌劇創作座談會)上首次提出,分別在1994年臺北會議(20世紀中國精選歌劇大匯唱與研討會)和2002年哈爾濱會議[全國歌劇(音樂劇)發展理論研討會]上復議、完善,之后又多次在各種會議和期刊上以發言或文章形式加以補充和豐富。這一概念被認為是歌劇創作的本質特性,簡言之:即“戲劇的音樂,音樂的戲劇”,“戲劇是基礎,音樂為主導”,貫穿其中的一個靈魂則是:“歌劇思維”。參見:金湘.探究無垠——金湘音樂論文集之二《論歌劇思維與歌劇創作》[M].北京:人民音樂出版社,2014,P49。,實際就是基于文學敘事性展開范式與戲劇腳本結構的有效貫通,使戲劇功能與音樂創作思維進一步交融、明確,從而剝離出歌劇創作的導向性意義。目前,學界對歌劇創作的關注主要集中在技法維度、表演評述、美學觀念等宏觀層面的探究,而對與文學屬性、戲劇功能、敘事結構等方面有著緊密聯系的純合唱創作問題卻少有專題性探討。

本文選取有優秀文化傳承的《駱駝祥子》與《方志敏》兩部歌劇中的合唱選段為研究對象,探討作品中文學敘事與音樂敘事的聯合性、系統性藝術建構路徑。《駱駝祥子》選自文學家老舍的同名小說改編,徐瑛編劇,郭文景作曲,2014年6月在國家大劇院首演;《方志敏》選自革命歷史人物的英雄事跡,馮柏銘、馮必烈編劇,孟衛東作曲,2015年12月首演于國家大劇院。通過對《駱》劇中第二幕第七場的合唱式間奏曲《北京城》和《方》劇中上半場第六曲《十送紅軍》兩首混聲合唱展開分析,發現二者的主題呈示、和聲技法與音樂結構雖在表現形式和音樂性格上有所不同,但整體創作脈絡卻都依賴于敘事結構思維進行主導貫穿,敘事化創作路徑頗為鮮明,作品的戲劇元素、音樂元素及組合形態呈現有序的邏輯關系,音樂內容與意涵表達十分獨到、融洽。合唱內部的戲劇性音樂特征,增強了戲劇美學與音樂美學的彼此觀照,進一步滿足合唱形式的自身建構與藝術功能,有效保障作品的戲劇審美和音響審美的彼此融通。不僅強化著歌劇合唱的戲劇結構力和音樂結構力,為合唱創作提供了可視化、參照性樣本,也使這類體裁的創作規律和表現形式有了顯在價值。

一、敘事性主題發展

主題(Theme)是指“一部作品或作品段落中的基本音樂素材,通常為易辨識的一段旋律,有時因其完整的音樂表現力而獨立于所屬的音樂作品”(筆者譯)[1](P352)。文學中的主題,旨在表明一個中心思想,“存在于作品中,同時又以非文學、非美學的面目存在于作品之外,并且對作品產生影響的那些具體或抽象的成分”[2](P234)。而音樂主題多指構成音樂作品的主要音樂素材,表現“主題—動機—事件—觀念”[3]這一連串動態演變進程,具有推動性和連貫性特征。合唱《北京城》與《十送紅軍》中的音樂主題與文學中的主題內涵有所區別,特定的文學類型、題材、性質決定了敘事方式的差異性。但在創作過程中,作曲家借助人物、情節等載體的敘事功能和意義,承擔著創作意圖、藝術旨趣及思想觀念的有力傳達,并轉化為感性藝術形態和音響內容,使之具有“被移植”的重要特性,在一定意義上獲得文學主題與音樂主題的有效同構。

(一)《北京城》的隱性敘事

《北京城》作為歌劇《駱駝祥子》的一首間奏式合唱曲,其戲劇性與創造性顯得格外深刻。作曲家將一首間奏曲寫成合唱形式,其創意產生風格反串效果,唱段隱喻了文學視角下的宿命情結,使之具備了安魂曲意味,音調反差強烈。

1.圣詠式

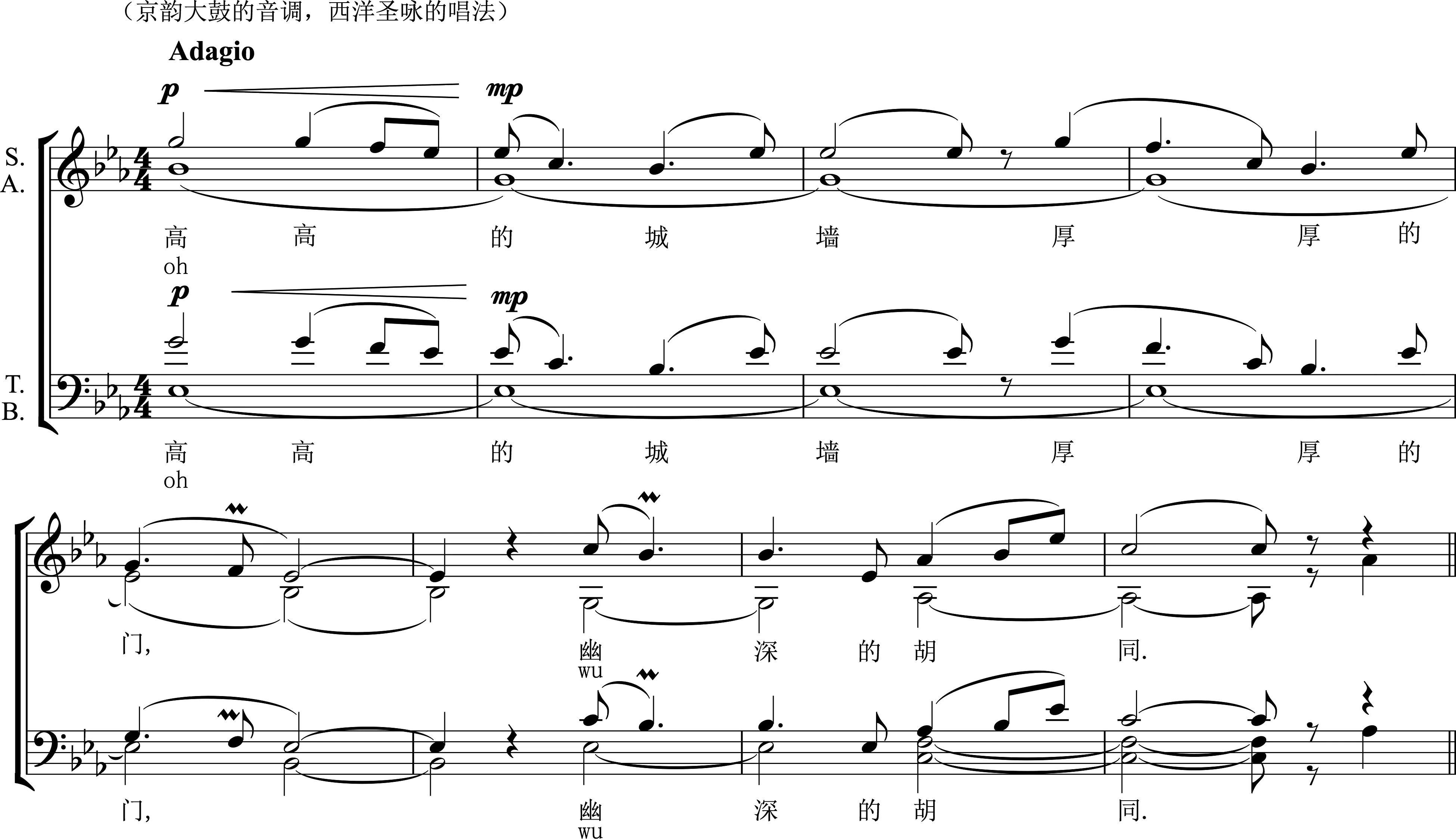

圣詠作為西方早期教會音樂的主流,復調因素尤為鮮明。在《北京城》中,作曲家一開始不僅借用京韻大鼓的音調,同時采用西洋圣詠的唱法來呈示。

譜例1

2.對白式

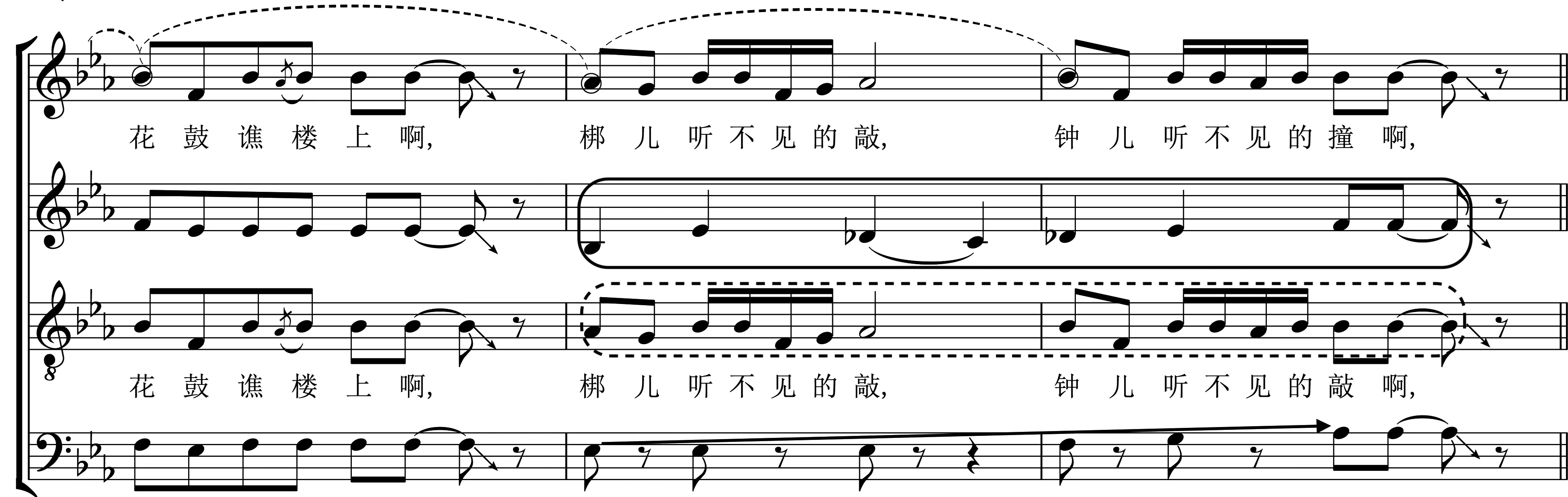

“對白式”演唱與“圣詠式”不同,不僅從旋律音調上收縮了音樂性格,而且巧妙體現著文學腳本的遠近視角和空間切換。合唱中的旋律線條呈立體化交織比對,進一步增添語調的色彩性與層次感,營造結構性音響效果。

譜例2

3.應答式

應答式寫作意在形象內容的補充,也常見于復調音樂之中,它既“可以采取樂句式的,也可以采取動機音型式的,而且可以是時斷時續的”[5](P37)。

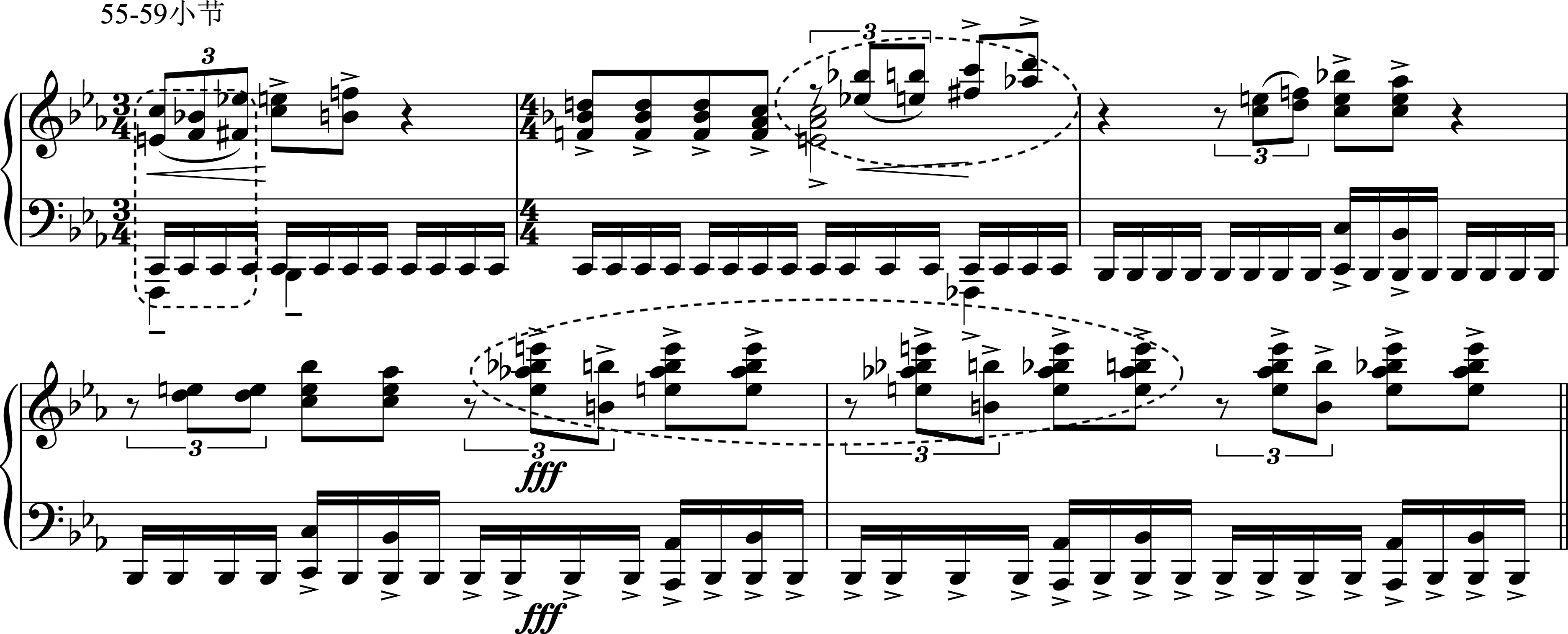

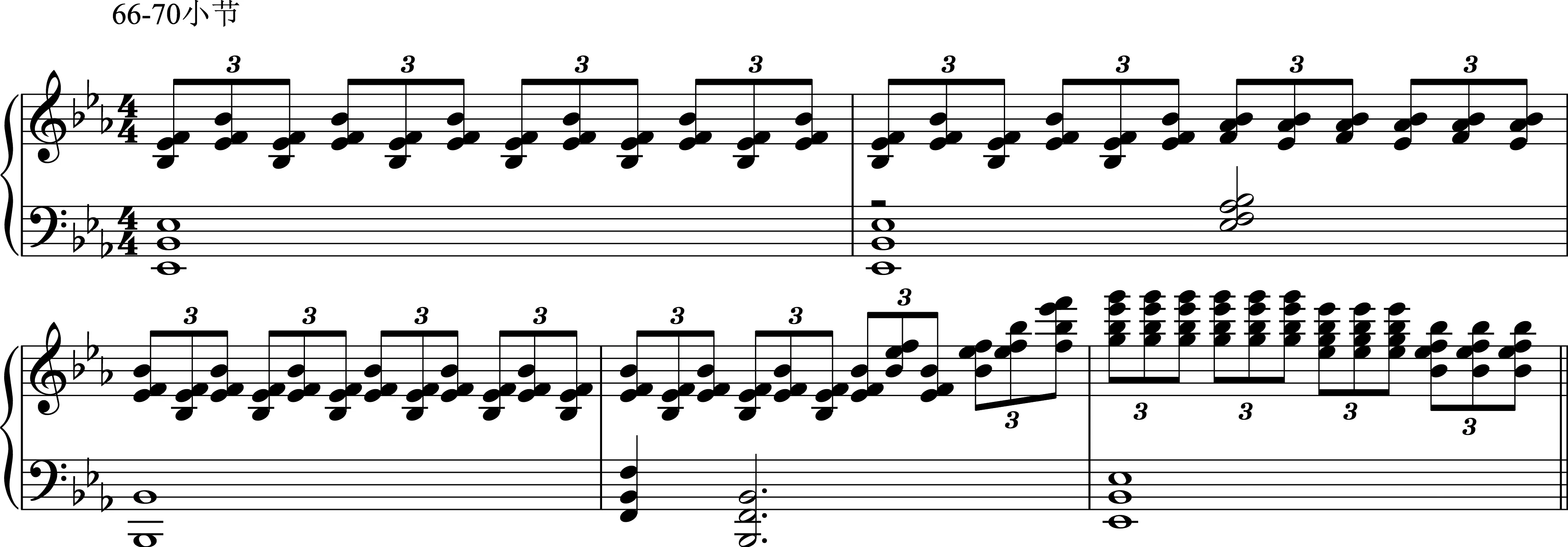

譜例3

譜例3為C段第39—44小節,旋律已擺脫京韻大鼓的音調,和聲呈羽調式色彩。這里主要采用等時值周期性寫法,以八分音符為流動性基礎音型作反復循環,第40小節與旋律較自由的男高音聲部巧妙結合,加上唱詞“問天天不應,問地地無聲”在不同聲部間進行輪換,類似應答式支聲音樂結構,營造著戲劇性意味。這類旋律音調較寬廣,時值較長,節奏對比明顯,但聲部間主要建立在主調和聲思維范疇,表現情緒的醞釀與積累。

(二)《十送紅軍》的顯性敘事

合唱《十送紅軍》與《北京城》的敘事方式恰好相反,以顯性敘事貫穿。因此該曲的復調化寫作特征較鮮明。

1.互補并置式

當性格較一致,地位較平等的指定旋律和對位旋律同時表達一個音樂形象時,這種結合稱為互補性并列對比。[6](P35)

譜例4

2.變形模仿式

當應句以不同的音域或節奏模仿起句時,稱為“變形模仿”。[7](P81)

譜例5

譜例5為B段第一句,女高音聲部在后一拍半高八度變化模仿女中音聲部,在F宮系統內發展。唱詞延續A段的進行方式,只變換不同的場景,主題旋律在A段基礎上變形模仿,表現為兩個方面:一是節奏變形,包括節奏型的切換和節奏時值的伸縮;二是音高變化,以自由模仿為主。兩個聲部在節奏織體上產生一定對比性,在音高組織上獲得和聲性音響意義。之后的復調化陳述均在不同音高、調性上進行,期間還穿插女低音與男高音、女高音與男高音之間的對話,以此來豐富敘事情節,增添戲劇性陳述效力,整體呈交替性發展。

3.混聲同步式

主要以多聲部各種織體形式相互滲透、彼此融合,同時功能性和聲思維同步貫穿。

譜例6

譜例6為合唱的高潮主題,采取復調與主調結合的寫法。女聲solo聲部為A段的換調重復,女聲合唱聲部同步重復兩個solo聲部,以加厚合唱聲部的表現力;男高音與男低音聲部同樣形成二聲部對比,重復女生聲部的節奏音型。整體來看,所有聲部在縱向上形成主調和聲結構因素,復調要素以豐富主調音樂的結構層次,使各聲部之間取得相互支配、協調的效果,從而在調性、和聲、風格及藝術構思上實現結構完整和統一。

總體上,合唱《北京城》的敘事主題表現:先是圣詠般的遙遠吟誦,然后拉近至民間戲劇似的敘述,再到應答式的追問,最后吶喊式再現,屬于“環形結構敘事”(3)環形結構敘事:原本是文學作品中的一種敘事結構,其表現方式體現“環形”思維或“輪回”觀念。這種“環形”結構思維也會出現在一些音樂作品中,譬如音樂中的“回文結構”在某種意義上就體現了一種“環形”結構思維。合唱《北京城》的音樂結構緊密圍繞敘事路徑呈并列再現特征,在一定程度上體現著環形結構特點。參見:饒道慶.略論《三國演義》的敘事模式與中國文化思維的關系[J].明清小說研究,1998,(1),P68—77;王旭青.言說的藝術:音樂敘事理論導論[M].北京:人民音樂出版社,2013,P181。。其敘述過程以復合樂思隱形內置,促成音樂材料與文學風格反串結合,使戲劇性、音樂性張力逐步遞增。隱性敘事策略,一方面巧妙映射歌劇的宏觀敘事,另一方面又合理隱喻著文學視角下的悲歡離合,反之又串聯起文學敘事與音樂敘事的有序適配,使悲劇性戲劇美與音響性審美效果交織融合。

相較之下,《十送紅軍》則以直敘化口吻呈示,其主題敘事方式體現以時間和地點順序為依據,以人物行為動機安排敘述次序,屬于“線性結構敘事”(4)參見:王旭青.音樂敘事理論——新視閾下一種音樂分析方法的探求[J].中國音樂學,2011,(3),P100。。其敘事情節融合民歌素材,以復調旋法思維貫穿始終,使戲劇性和音樂性通過重復壘疊方式推向高潮。這種顯性敘事策略,按文學敘事的基本表達方式和結構理路,串聯故事情節,彰顯人物性格和審美特質,并貫穿到音樂創作中,以音樂材料和復調技法不斷整合,力求表現腳本敘事邏輯與音樂發展思脈的有效契合,滿足文學、戲劇和音樂審美的融洽。

二、敘事性和聲鋪陳

復和弦“是分布在不同和聲區域中的兩個或兩個以上和弦的同時結合,其中的各個和弦被稱為和弦單位”[8](P115),20世紀以來被運用于各類音樂體裁中,如巴托克的《第二小提琴奏鳴曲》、貝爾格的歌劇《沃采克》、艾夫斯的《第二鋼琴奏鳴曲》等。在合唱《北京城》和《十送紅軍》中,作曲家同樣以“近現代和聲手法建立起一種仍具有‘調性’含義的和聲體系”[9],使其介于五聲性民族和聲與功能和聲之間,并適當結合泛調性或無調性手法,形成具有個性風格的和聲語言,為兩首作品的敘事路徑鋪墊了音響張力。

(一)《北京城》的復合和弦運用

1.空五度

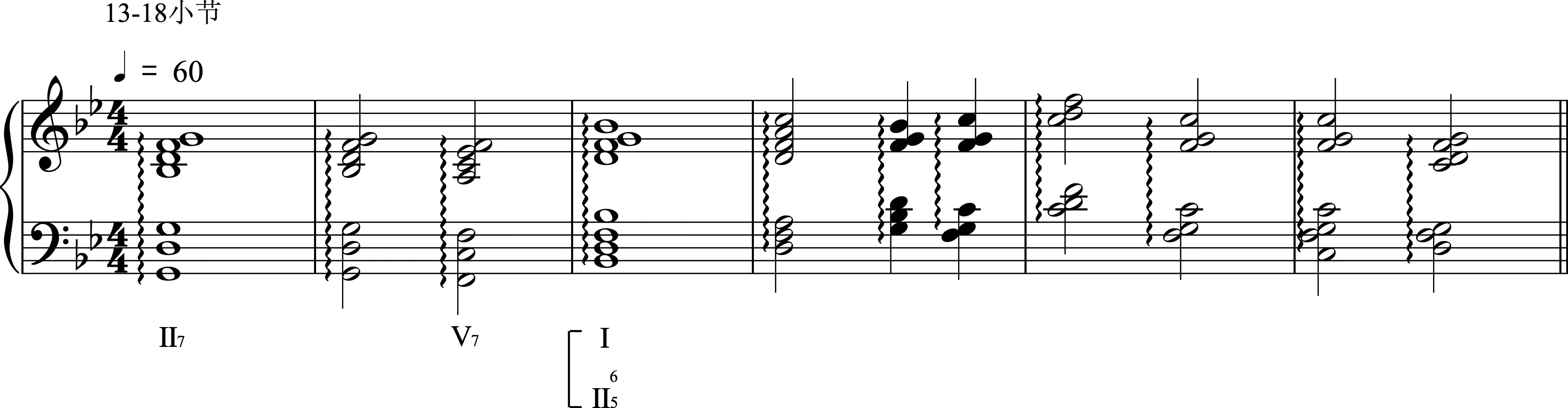

空五度即“和弦由五度疊置或四度疊置而成,縱向結構上,可以是單層的,也可以是分層的”[10]結構。(和聲例均為縮譜)

譜例7

2.異結構序進

異結構序進是“把三度結構、四五度結構、縱合化結構等不同結構原則的和弦予以分層重疊形成不同結構和弦的復合”[11]。其和聲排列對仗疊置,聲部采用和聲連接法,表現果敢、顆粒化的音響特點。

譜例8

譜例8為B段的起始和聲。該片斷均以四、五度音程結合三度結構復合為主,輔以二度音程、三全音結構級進,制造較為尖銳的和聲色彩;和聲節奏固定,反復并置進行,滿足對白性敘事需要。它完全打破了功能和聲思維,有力凸顯民族和聲的特性,構建一種既有矛盾、又相互抵消,既能獲得民族性和聲性格、又避免功能和聲解決的游離效果。

3.半音化序進

半音化序進以三和弦結構、四五度復合音程與無調性手法結合運用,使和聲具有激烈地碰撞、對抗效果。

譜例9

4.交替序進

交替序進即以兩個或兩個以上音程、和弦不斷交織輪轉進行發展。

譜例10

(二)《十送紅軍》的復合和弦運用

由于敘事策略的不同,音樂的陳述方式差異明顯,《十送紅軍》中的復合和弦色彩具有顯著地功能性傾向。

1.功能性序進

功能性序進即和聲的復合邏輯主要以功能進行展開。

譜例11

2.線性序進

“線性序進”(5)參見:張雪鋒,魏揚.金湘歌劇《紅幫裁縫》中的純五度復合和聲研究[J].南京藝術學院學報(音樂與表演),2018,(2),P85。源于線性和聲邏輯,表現出以某個和弦為基礎,其發展方式呈線條化演進。

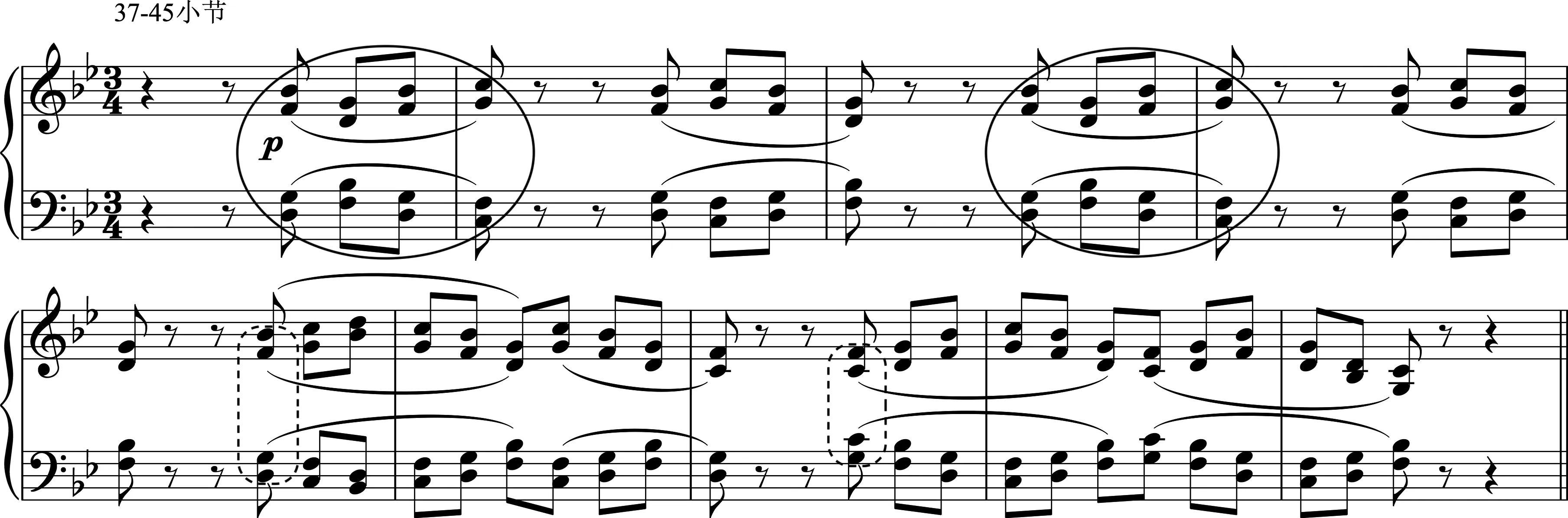

譜例12

譜例12為第28—34小節的和聲。第28—31小節以線性復合為主,低音G—D—F—E—C—F依附在高聲部復調旋律的基礎上,形成變形結構特點。第32—34小節以斜向級進方式展開,節奏密度均勻,呈周期性發展。顯然,前4小節屬于補充性和聲設計,后3小節為經過性和聲設計,它們的表現功能與結構意義在于音樂敘事情緒的補充和過渡。

3.鏡像序進

鏡像序進以鏡像(倒影)寫作方式為基礎,即“任何和弦(三度疊置和弦、四度疊置和弦、二度疊置和弦、復和弦或混合和弦)都可通過在原結構下方添加嚴格的倒影音程而得到對稱的映射”[12](P147)。

譜例13

譜例13為第37—45小節的和聲,該片段以一個固定基礎音C音為軸,通過反向運動形成映射,運用純四度音程貫穿,上下聲部逐一對應形成鏡像復合結構。前4小節彼此重復,后5小節彼此相隔四度模進,一方面塑造對稱性和聲審美,另一方面也刻畫了人物之間的記憶性敘事特征。

4.交替序進

譜例14

兩首合唱在復合和聲的結構安排與設計思路上存在明顯差異。《北京城》從空洞、遙遠的空五度作初步呈示,緊接著以異結構序進、半音化序進、交替序進逐步衍展,緊密圍繞主題遞進發展,從整體上暗合隱性迂回式敘事發展邏輯,以昭示戲劇性;《十送紅軍》從功能性序進開始,經過線性序進、鏡像序進及交替序進不斷變換穿插來獲得戲劇性效果,體現地點切換式線性串聯邏輯。因敘事策略的差異,致使和聲結構、功能及表現形式存在區別,但分配方式、序進依據都是以各自的敘事情節和戲劇性文本表現需要為向導,符合音樂主題的表現意義。作曲家不約而同的在“五聲性調式和聲”與功能和聲之間尋求某種契合點,形成結構與功能的有效復合,使之既表現民族和聲語言的特有性格,又能彰顯現代和聲的音響張力,服務戲劇敘事需求。

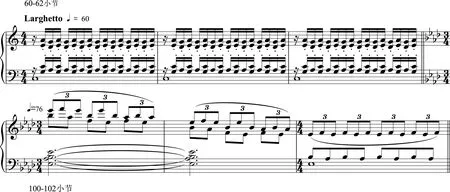

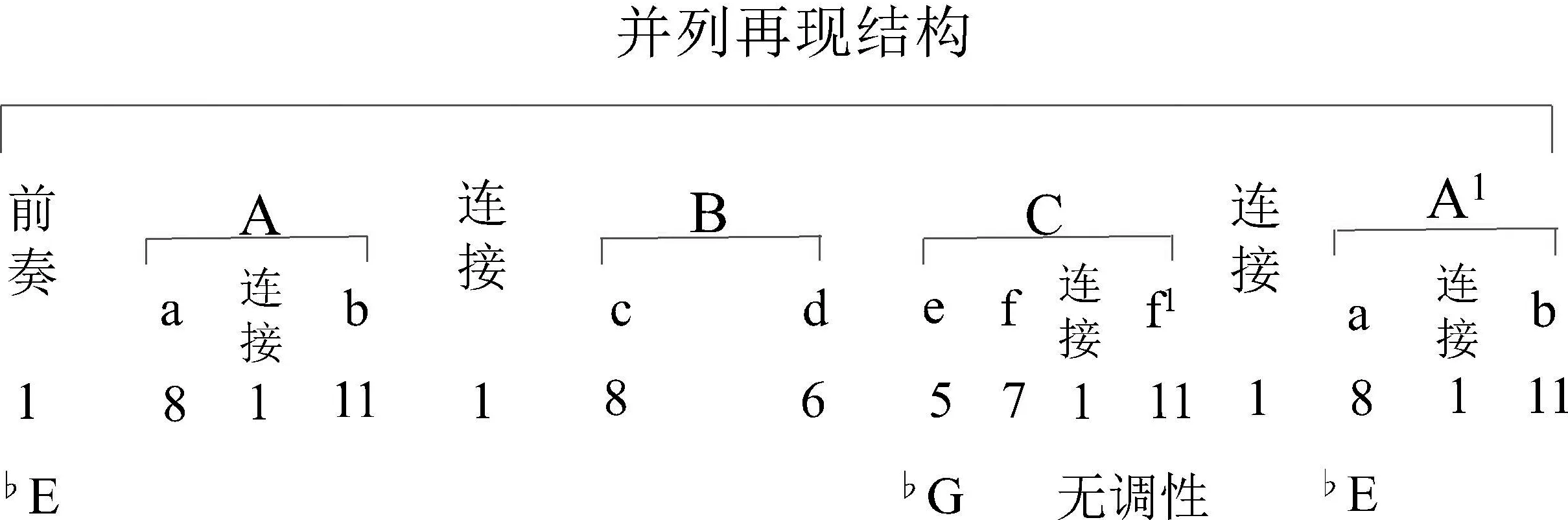

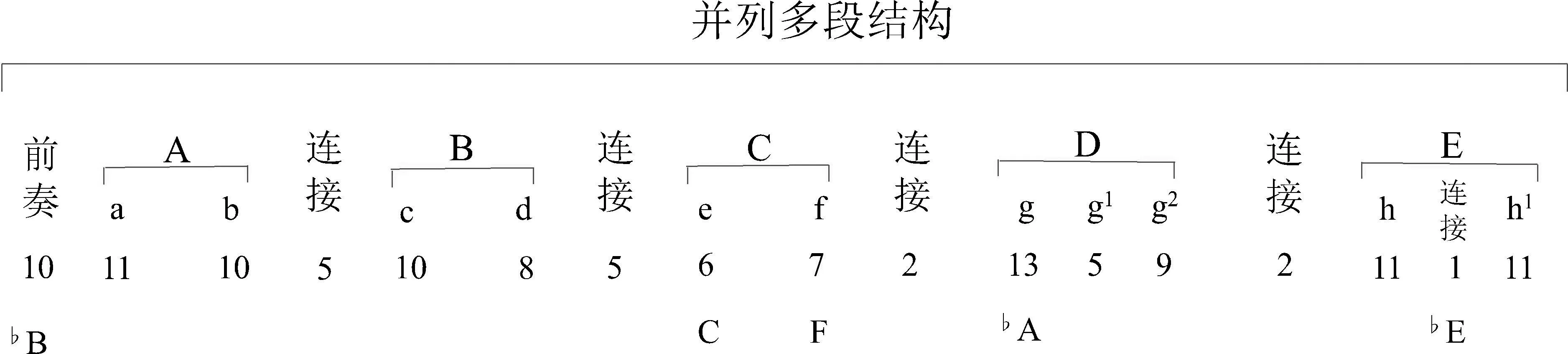

三、敘事性音樂結構設計

作曲家通過對合唱音樂的主題與和聲的有序安排與情節化構造,為音樂敘事性創作奠定了基礎。從作品的敘述方式來看,《北京城》按照隱性敘事策略,其敘述語調頗為沉重、滄桑,筆墨更為隱匿、自含,但視角更為寬廣,情緒對比更加深遠。《十送紅軍》則以顯性敘事策略鋪陳、疊加,敘述語調頗為深情、透明,筆法更為干練、明晰,其視野聚焦遠大,情緒更加延綿。由此,作曲家在設計音樂結構時,一方面要根據文學腳本的情感內涵來構建音樂框架,使之服從于敘事情節的形象需要,轉化為帶有“意象性”“符號性”的結構形態;另一方面又要結合個人的創作習性、戲劇經驗、技法理念及美學觀念,聯合組織起架構清晰、邏輯縝密、形象可感的音樂形式。見圖1和圖2:

圖1 《北京城》的結構圖式

圖2 《十送紅軍》的結構圖式

如果說,材料是曲式結構的決定因素之一,那么,這些結構往往因為材料的個性化而呈現不同于典型的曲式范式。[13](P138)因戲劇性敘事需要,并列結構邏輯在兩首合唱的音樂曲式中被合理運用。《北京城》采用遞進式主題發展,戲劇性與音樂性情緒呈遞增趨向;《十送紅軍》運用疊加式主題發展,戲劇性與音樂性情緒由時間和地點串引。因此,作曲家在調性布局上積極響應情節需求,《北京城》基本按照三部性結構原理(再現原則)安排,從主調出發又回歸主調,強調調性服從特點,巧妙暗合環形敘事結構邏輯;《十送紅軍》則按綿長的情節路線,幾經轉調(預示地點和情境的轉換),最終延伸至下屬方向開放收束,線性敘事結構明確。兩首作品嚴格遵循文學性敘事方式,結合隱在或顯在的戲劇敘事情節,將音樂敘事的調性邏輯、結構形態與文本情節線索有力交融,以獲得音樂形式與敘事傳達的有效統一。

結語

通過對混聲合唱《北京城》和《十送紅軍》的創作分析,捕獲到兩首合唱均按照音樂敘事結構思維進行主導貫穿。首先,《北京城》遵循環形敘事結構,作品表現為“隱性敘述策略”;《十送紅軍》按線性敘事結構,作品表現為“顯性敘述策略”。其次,在復合和聲運用上,兩首合唱既以五聲性調式和聲與功能和聲相結合的形式、同時又突破傳統的構思疆界,來拓展音樂敘事的和聲結構力。第三,兩首合唱的音樂結構根據敘事線索,以并列結構邏輯一以貫之。如此一來,兩首合唱的整體戲劇結構力和音樂結構力就被作曲家有效把控,音樂內容與戲劇內涵及文學意蘊的表達可實現有效融通,音樂審美與戲劇審美得到詮釋。

實際上,兩首合唱采用不同的敘事結構和敘事策略,產生差異化的敘事呈現,是由兩部歌劇的戲劇文學性質所決定的。第一,歌劇《駱駝祥子》改編自老舍的著名小說,現代文學邏輯十分嚴謹,專業文學屬性濃厚;歌劇《方志敏》選自革命歷史英雄人物,雖為史實題材,但頗具傳記文學意味。第二,由于文學性質的差異,《駱》劇選曲《北京城》的敘事表現和修辭手法隱晦,如視野與空間的遠近結合、欲揚先抑、對比反襯的運用等,文學內涵深厚;《方》劇選曲《十送紅軍》的敘事手法干脆,開門見山、鋪陳直敘,紅色革命文化顯著。第三,兩首合唱所對應的歷史語境、文學語義和美學取向涇渭分明。可見,文學敘事手法潛在制約著音樂敘事結構和敘事策略的分野,換言之,文學結構力深刻影響著戲劇結構力,戲劇結構力在宏觀上制約著音樂結構力。這樣也直接決定了兩首合唱關于民間音樂素材的取舍:京韻大鼓音調和江西民歌音調,都是對“歷史文化情結”的駐守,但在表現題材與審美向度上迥然不同。兩首合唱分別以人們喜聞樂見的音樂語調及表達形態為藍本,喚起聽眾濃厚的民族文化認同,與現代歌劇交互滲透,進而增強音樂語言的人文關切與懷舊情愫,業已成為中國作曲家歌劇創作的有力“風口”。

當代中國歌劇創作一方面在不斷追求創新與進步,另一方面也面臨著各種亟待解決的問題。但歸根結底落在一個核心問題:即如何創作出既有“西式”歌劇的經典魅力,又能飽含中國“特色”的文化精髓?這需要一代人甚至幾代人的長期探索。然而,每一部歌劇作品都有其獨特的結構安排和表現意義,原有的文學敘事結構決定著戲劇腳本的敘事結構(二者并不完全等同),戲劇腳本又在宏觀上制約著音樂構思。任何一部敘事性歌劇,其敘事的結構路徑、方式、策略、理念等都將從不同層面、角度聯合支配起這座宏大的“藝術建筑”。本著對歌劇問題的探討,筆者去年受邀參加山東藝術學院舉辦的“泰山學術論壇——第二屆全國歌劇理論與創作研討會”,有幸聆聽全國各地的專家學者關于歌劇創作、評論等方面的學術交流與對話,屆時思考歌劇創作觀念、技法、素材、視角等問題,選擇近些年較成功的歌劇代表作中的典型合唱進行剖析,以敘事視域切入,結合技法、敘事結構和戲劇文學線索等方面,探尋構思脈絡與表現形式,厘清并總結其中的共性特征和創作路徑,以期為歌劇合唱研究提供參考性案例。