書房就是一個“開放的”世界

記者 向煜

很多人兒時的夢想之一,是擁有一間塞滿書籍的房間,一個獨屬于自己的地方,在其中修身養性,放空自我。當然,也不是所有人都想要這么一個書房的,至少袁燦興不是。“書房是有故事的地方,但這些故事不應該獨享,而是與人分享,不僅是書籍,還包括自己的想法、精神,都會因交流而變得更有意義。”

袁燦興,歷史學博士、教授,央視《法律講堂》主講嘉賓,著有《中國鄉賢》《國際人道法在華傳播與實踐研究》《困局·危局·變局:晚清裱糊史》《軍機處二百年》《大唐之變:安史之亂與盛唐的崩裂》《大清內務府:從帝王的家奴到鷹犬》《朝貢、戰爭與貿易:大航海時代的明朝》等暢銷書。

從一個小書架說起

袁燦興成長于20世紀80年代,那時候買書并不是一件容易的事情,特別是在農村,課外書絕對是“珍寶”一樣的存在。“小學時,父親當兵回來,給我帶回了一箱子書,還給我打造了一個兩層的書架,心中的那份喜悅至今都記得。”他直言,看著被書塞滿的書架,也不管是否讀得懂,反正就是翻來覆去地看。“那些書包括了莎士比亞、魯迅等等大家的作品,還有一些通俗歷史書,我被這些內容深深吸引,可以說,是那個小書架激發了我對文史的興趣,開啟了我對閱讀的熱愛。”

他還講述了一個具有時代感的故事。在那個書籍缺乏的年代,一本好書是要在同學中相互傳閱的。“20世紀90年代初期,我們鄰村開了一個廢紙收購站,我和同學們都去‘淘’書,收獲了不少‘寶貝’。”在閱讀匱乏的少年時代,由此帶來的滿足可想而知。

到了大學時期,宿舍里的小小空間,就是他的小書房,堆滿了各色專業書籍,再后來,書房漸漸“長大”,也更加專業。實際上,他的很多暢銷書都是在自家書房完成的,那里就是他的資料庫。

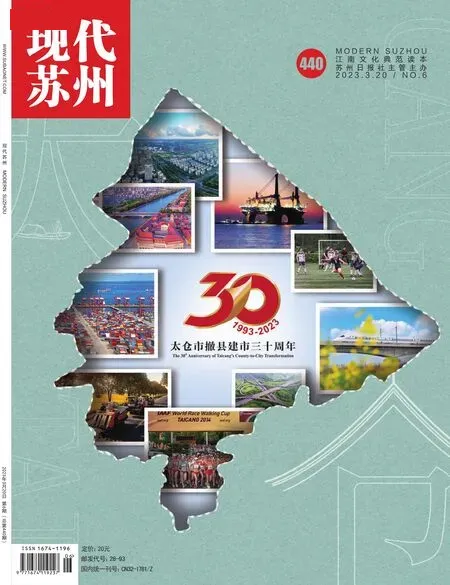

他直言,為了研究與寫作,自己常常會四處搜集相關題材的書籍,慢慢地書房就變成了他的小型圖書館。“比如最近幾年我對沙上文化比較感興趣,就開始收集太倉、張家港、江陰等地的相關文史資料,大概有幾百冊,那么有關該文化的小圖書館就‘建成’了,為我日后深入研究這一文化現象,撰寫相關書籍打下了基礎。”

講究“小而精”

近年來,“書房到底是奢侈品還是必需品”一直被人熱議。樓盤廣告會說,有了書房的家就變得有品位了,有了精心裝修書房的家,就變得奢華了,但真的如此嗎?

“一書一世界,有書就是書房——一本書可以是間書房,一萬本依然還是一間書房。書房的存在,不在于有多大面積、有多少藏書,而是體現在對知識的渴望,對進步的追求,有了這樣的理念,哪怕只是幾本書也可以打造屬于自己的世界。”

袁燦興曾聽友人說,年少時家里沒什么書,于是一本厚厚的《辭海》就陪伴他走過了少年時代,成為他閱讀以及獲取知識的重要渠道,久而久之書中的內容從入眼到入腦再到入心,變成了人生的閱歷,影響了他的一生。

“書房存在的意義,是要為你帶來精神滋養,相比起大而全,更要講究小而精,閱讀同樣如是。”資源匱乏的年代,大家會珍惜每一本擁有的書,反復、多次閱讀,但當買書變得容易后,以往的精讀反而被泛讀取代。

“閱讀可以啟智,也可以明理,希望大家能夠喜愛讀書,通過閱讀豐富我們的知識,開闊視野。”在他看來,每一次精讀,都是一場跨越時間和空間的旅行,“你讀的每一頁,都是在與作者交流,特別是讀那些經典書目,你就可以超越時空與莎士比亞、湯顯祖對話,在文字中,這些先賢是活躍的,并用自己的思想滋養著我們。”

用交流賦予書籍更多價值

“去年,我捐了一半的藏書。”此前,袁燦興聽說新疆建立了一座雪豹圖書館,環顧自家書房的書目,很多書籍已經甚少翻閱。“與其讓它們在書架上無人問津,不如捐給有需要的人。”

他直言,目前自家書房保留的書目,大多是寫作所需的書,“收書、藏書和散書應該是流動的過程,只有讓書流動起來,才能發揮其價值。”

知識本身就應該是共享的。其實,很多老教授,隨著年紀增長都開始散書——將自己多年積累的書籍給更多有需要的人,而不是在自家“孤芳自賞”。他的一位友人就是這樣,將自己幾萬冊藏書全都“散”出去了。“他說自己到了年紀,那些書肯定用不上了,干脆送給社會,為社會進步貢獻一份力量,讓書帶著溫度流向更多人,以發揮最大價值。”

書的流動可以讓更多人產生交流,交流則能夠碰撞出更多思想火花,從而推動社會前行,孔子周游六國尋找新文明、新思想便是最好的佐證。“書房作為承載知識、精神的物理空間,同樣如是。需要開放、廣納百川,讓不同的朋友進來聊天、碰撞,才能產生新的思想火花,才能為社會進步帶來更多動力。”

“所以,當我打造屬于自己的書房時,就主張這個空間一定是開放的,隨時歡迎大家來坐一坐,聊聊天。”在他看來,書房是個人隱秘空間的觀念,應該隨時代而發生改變了,“書本的知識、魅力都該面向社會,才會更有價值。”

讓理想變為現實。他新家的書房,正是自己所說的樣子——大大的落地窗,左鄰右舍路過時就能看到擺滿各類書籍的書架。“很多鄰居都來參觀過我的書房,看到喜歡的書目,我也很愿意讓他們帶回去慢慢閱讀。”將私人書房變為一個相對公共的空間,這一行為令人欽佩,在鼓勵全民閱讀的今日,也十分有意義。