“疫”路同行 從“心”開始

●夢潔 琳達 編

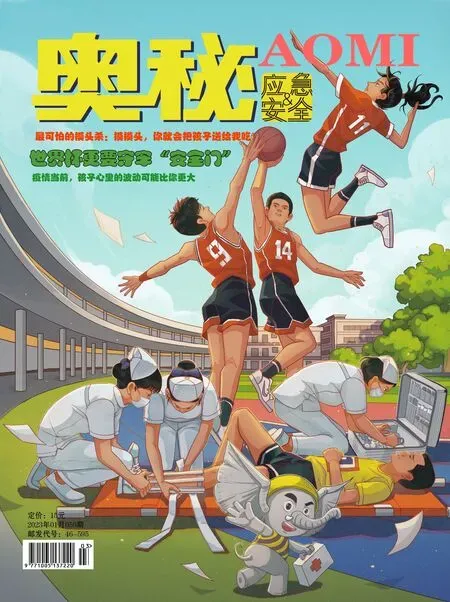

近段時期,疫情給我們的學習與生活都造成了一定影響。緊張的時間,快節奏的學習和生活給大家帶來了沉重的壓力,無形中對我們的心理也造成了一定沖擊。疫情無疑是一堂生動而深刻的“危機課”,對老師、學生和家長都是一次心理考驗。疫情面前,除了做好科學的自我防護外,還要注重心理健康,避免焦慮、恐慌和抑郁等負面情緒趁虛而入。

學生如何處理自身心理健康問題?

端正心態,關注自身的情緒狀態

因疫情,同學們在學習生活中,可能會出現焦慮、恐慌、憤怒、煩躁等不良情緒,這是人們面對應激事件的正常心理反應,是機體自我保護的體現。

心理學上有個著名的效應叫“白熊效應”,指的是越壓抑和否認情緒,就越是容易被情緒支配。

對于負面情緒,同學們不必過于敏感和緊張,也無需否定自己的感受,積極理解和接納負面情緒的存在,才能更好地調節情緒,放松心情。

每一種情緒都是我們內心世界對事情最真實的反應,都有其存在的意義和價值。情緒沒有好壞之分,即使是消極情緒,也只是給我們帶來了一些不愉悅的感受,請不要隨便給情緒貼標簽哦!

要有意識地關注自身的情緒狀態,如果發現情緒出現較大的波動,可以利用興趣愛好調節情緒。比如可以在條件允許時聽音樂、讀書、看電影、享受美食、畫畫、做手工等等;也可以將腦中的想法和感受記錄下來,寫在日記本里;如果感到特別悲傷和低落,可以盡情地大哭一場。為了應對問題,你還可以回想自己以往的類似經歷,以及成功解決的方法,將其應用于當前的情境。如果你實在無法自我調整,建議通過心理咨詢熱線或者面談咨詢,及時求助于專業人士。

學會方法,正確調整情緒

以下是緩解焦慮、調節情緒的有效方法,供同學們學習使用。

STOP技術

S代表Stop,即停止。當憤怒、焦慮等情緒驟然來襲,在做出任何反應之前,及時叫停它,給自己點兒時間和空間,冷靜一下,不要讓自己產生自動化的情緒反應。

T代表Takeabreath,即呼吸。當停下來后,建議大家先做三個緩慢、均勻、深長的呼吸,把注意力集中在呼吸上。我們的心率隨著呼吸放慢能夠逐漸平緩下來,也會讓我們的注意力從負面情緒轉移到呼吸,做完深呼吸后,我們不舒服的情緒狀態會有所緩解。有利于激活我們理智的情緒,冷靜思考,避免盲目沖動地做出反應。

O代表Observe,即覺察。把自己和自己的感覺分開,用一個旁觀者的角度,去感受、覺察、接受此刻發生在你身上的情緒。嘗試把自己和自己的感覺分開,剝離情緒和負面評價。當下,我真正需要的到底是什么?

P代表Proceed,即繼續。此時,如果你放慢語速、降低音量同對方溝通,對方往往也會被你影響,不知不覺中也降低了語速語調。沖突緩和后,思考一下現在怎么做才能得到自己想要的,想到了之后,在理智的狀態下行動。如果你想要說出的話可能會激怒對方,那就說一些能在當下保護好自己的話,選擇合適的應對方式。換一個角度去看令我們感到煩躁和焦慮的事情,就能很好地管理自己的情緒。

蝴蝶拍

雙臂在胸前交叉,右手放在左上臂,左手放在右上臂,左右交替慢慢輕拍上臂,同時關注當下的各種感受。然后做一次深呼吸,如果覺得有改善,可重復幾組以上動作。

直接表達法

緊張情緒還可以通過各種表達方式把它外化出來,比如寫下來、畫出來。找到你信任的傾聽者,可以是好朋友、父母、老師,不一定要得到具體的建議,很多時候,說出來這一刻,你的情緒就已經得到了緩解。

規律作息,保持良好學習狀態

盡管疫情對我們的生活產生了很大的影響,但是我們要逐漸恢復日常生活的正常節奏。平穩、彈性的生活節奏有助于我們保持和諧、健康的心態。我們要盡可能保持有張有弛、井然有序的生活節奏,從而保證我們的生命能量生生不息。

同學們可以為自己量身定制學習或生活計劃,并嚴格按照計劃執行,還可以和同學約定時間共同學習,互相督促,一起進步。堅持自主管理,豐富自己的興趣愛好,讓學習有張有弛。

適度運動,保持身心健康

規律的作息、正常的生活秩序都有助于緩解焦慮。而適度的運動鍛煉,更可以通過體驗因運動而產生的心跳加快、呼吸急促等感受,熟悉這些無害的生理變化,減少對不良焦慮的過度關注。此外,一些心理、情緒和注意力方面的訓練也有助于情緒的改善。比如網上有一些專業的關于自我放松、正念和冥想等的音視頻資源,可以跟隨著音樂和指導語堅持練習,有助于改善注意力,提升情緒管理能力。

參與家務,積極溝通交流

主動做一些力所能及的家務勞動,提高自己的生活自理能力和勞動技能,幫助家長減輕負擔。

多與父母溝通交流,在充分表達自身的感受和需要的同時,也積極理解支持父母,通過恰當的方式增進與父母的感情。

利用資源,主動尋求鼓勵與支持

適度與親人、朋友保持聯系,獲取社會支持。當你感到焦慮的時候,可以向親人、朋友表達出來,獲取他人的支持和力量,增強生活和學習的信心。不要認為你的求助會引起他人的反感,認為你打擾了他們;也不要擔心被拒絕,絕大多數人是很樂于幫助你的。你也要相信,你值得被別人關懷和溫暖。

心理學家馬斯洛說,每個人都有愛與歸屬的需要。長時間的疫情壓力,難免有同學會感到恐慌與焦躁。一旦出現這樣的癥狀,大家要正視問題,主動向老師和同學傾訴,把煩惱、痛苦訴說出來,緩解心理壓力,在交流與溝通的過程中也可以獲得一些建議與幫助。

學校如何開展學生心理健康教育?

細致觀察

首先,老師在日常的教育教學過程中,需要對每位學生的行為和狀態進行細致的觀察,并要從不同學生如班干部和心理委員口中了解班上學生的情況,從而發現一些異常狀況。

初步解決

對于這些異常狀況,如果排除了是學習問題、品德問題和病理性問題,老師可以初步判斷學生是心理方面的問題。如果班主任和家長具備一定的師生溝通工作經驗和心理學知識,可以幫助學生解決一些心理問題。

及時轉介

如果對于一些學生的心理問題,老師或家長感覺較難處理或者較難把握,那么可以聯系專業的心理老師進行解決。學校心理健康教師要根據學生情況進行轉介。

健康教育

積極主動開展學生心理問題排查工作,準確掌握學生情況。落實心理知識教育和生命教育的普及,落實心理團輔課和個輔,開展心理危機的預防和干預,加強家校協作,為學生身心健康發展提供全方位支持。

家長如何應對孩子的身心健康問題?

學生心理除了老師守護,還需要家長的關懷。家長應多學習,開展科學有效的家庭教育,關注孩子身體、心理健康,關注孩子的心理與行為變化,有效地陪伴和指導孩子,讓孩子健康快樂成長。

自我調適,不傳遞負面情緒

恐慌、緊張情緒和新冠病毒一樣有一定的傳染性,家長如果不能調節好自己的負面情緒,也可能會傳遞給孩子,讓孩子更加不安和緊張。請保持與外界的溝通,主動關注各種積極信息,可以通過微信、短信、電話等方式與親朋聯絡,互幫互助。

改善孩子情緒,樹立良好心態

因為疫情影響,孩子宅家時間更長,外出活動減少,不能和同伴一起,他們的負面情緒也可能會持續累積和積壓。作為家長要理解孩子的負面情緒,及時進行正面疏導和緩解,也可以通過運動、音樂、閱讀來幫助孩子減壓,增加親子陪伴時間,保持積極心態。

加強生命教育,增強自我保護意識

家長可以利用孩子從媒體上看到或親身經歷的安全事件,引導孩子認識生命的價值,建立對生命和自然的尊重與熱愛。指導孩子提高自我防護的意識和能力,學會對自己的健康負責,對自己的安全負責,對自己的未來負責,做到關愛生命,關愛健康,關愛自然。

孩子是家庭和社會的未來,身心健康是孩子最重要的生存資本。家長積極樂觀的精神、認真生活的態度、直面困難的勇氣都對孩子有著潛移默化的影響,是孩子心理健康的基石。

從長期來看,在加強學生心理健康教育和心理危機干預方面,學校、家庭和社會還要繼續攜手,加強學生心理健康教育,共做孩子的心靈守護人!