基于Snyder希望理論的護理干預對胰腺癌術患者希望水平及自我效能的影響

王沙沙 李艷麗 付雯 郭輝

胰腺癌是消化系統惡性腫瘤,其惡性程度和致死率均較高,其5年生存率較低,手術是治療胰腺癌的重要方案[1-2]。但術后患者因疼痛易產生焦慮、抑郁情緒,導致心率、血壓等升高,引起強烈心理應激,不利于術后康復。因此,給予針對性的護理干預對胰腺癌術后康復具有重要作用。Snyder希望理論的核心是目標,通過設計針對性的執行路徑,再加上動力希望干預,保證實現目標。基于Snyder希望理論的護理干預通過教育、目標、路徑思維、動力思維4方面促進患者產生正性影響,維持希望,改善不良心理情緒,促進康復[3]。目前尚無Snyder希望理論在胰腺癌術后護理的相關研究,基于此,本文通過對胰腺癌術患者采取基于Snyder希望理論的護理干預,探討對其希望水平及自我效能的影響。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選取2020年1月—2022年2月在我院診治的胰腺癌患者87例為研究對象,納入條件:經診斷確診為胰腺癌,且均符合胰腺癌診療規范(2018年版)的診斷標準[4];年齡20~75歲;均行根治性手術,且無手術禁忌證;臨床資料完整者;自愿加入本研究,且簽署知情同意書。排除條件:術后發生遠期轉移者;代謝性疾病、免疫性疾病者;其他惡性腫瘤者;中途退出本研究者。按照組間基本特征具有可比性的原則分為觀察組43例和對照組44例,觀察組中男24例,女19例;平均年齡50.18±15.46歲;腫瘤部位:胰頭癌34例,胰尾癌9例;分化程度:低/中分化26例,高分化17例;TNM分期:Ⅰ~Ⅱ期16例,Ⅲ~Ⅳ期27例;文化程度:初中及以下12例,高中或中專22例,大專及以上9例。對照組中男26例,女18例;平均年齡49.61±15.33歲;腫瘤部位:胰頭癌37例,胰尾癌7例;分化程度:低/中分化23例,高分化21例;TNM分期:Ⅰ~Ⅱ期19例,Ⅲ~Ⅳ期25例;文化程度:初中及以下13例,高中或中專21例,大專及以上10例。兩組的基線資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。本研究經醫院醫學倫理委員會審核通過。

1.2 干預方法

1.2.1 對照組 給予常規護理干預,包括健康宣教、用藥指導、日常飲食指導、心理健康教育等。

1.2.2 觀察組 給予基于Snyder希望理論的護理干預。建立胰腺癌護理小組,包含5名護士、1名護士長、2名中級職稱以上醫師和1名專家。對小組醫護人員進行Snyder希望理論培訓,包括理論知識和應用方法,同時培訓溝通技能。護理前評估患者的希望水平、自我效能,對患者進行針對性護理。具體干預方法如下。

(1)教育:責任護士講解Snyder希望理論內容,讓患者了解希望水平、自我效能的作用。

(2)目標:根據患者的個人情況,與患者及其家屬共同設定護理目標,采用一對一訪談,深度了解患者后制訂宣教表,確定患者對疾病的了解程度和自我管理,在患者治療期間提供信息支持,對患者的不良情緒采取輕松、委婉的語言勸說,與患者深入溝通,列舉成功案例,讓患者對康復有信心,使其積極應對治療。糾正患者的錯誤認知,使其建立正希望,并制訂術后恢復目標,督促患者康復訓練,指導患者放松訓練的方法。

(3)路徑思維:按照患者及其家庭情況制訂護理路徑,小組醫護人員邀請患者家屬共同幫助調動患者的主觀能動性,建立生活希望和康復信念,強化患者的自我管理效能,使患者積極配合治療。

(4)動力思維:定期讓患者間相互交流,列舉恢復良好患者并讓其現身說法,消除患者的負面情緒和認知,提高其正性態度,鼓勵患者多閱讀、多與家屬溝通、多參加病友動員大會,消除患者的恐懼、迷茫心理,鼓勵患者家屬多支持、引導患者,加強社會支持,讓患者實現自我價值。出院后讓患者加入病友交流群,鼓勵其在群里分享交流。

1.3 觀察指標

(1)希望水平:采用中文版Herth希望量表(Chinese-herth hope index, C-HHI)[5]評估患者希望水平,C-HHI包括和他人保持親密關系、對現實/未來的態度、采取積極行動3個方面,共12個條目,采用4級評分(1~4分),分數越高,則希望水平越高。

(2)自我管理效能:采用中文版癌癥自我管理效能感量表(Chinese-version Strategies Used by Peopleto Promote Health, C-SUPPH)[6]評估自我管理效能,C-SUPPH包括正性態度、自我減壓、自我決策3個方面,共28個條目,采用5級評分法(1~5)分,C-SUPPH總分越高,則提示自我效能感越高。

(3)并發癥及住院時間:記錄兩組患者并發癥發生情況及住院時間,并發癥包括切口感染、切口液化、吻合口瘺、尿路感染、肺部感染、消化道出血等。

(4)生理指標:基本生理指標改善情況評判標準[7]:血糖控制在3.9~6.1 mmol/L,收縮壓控制在120 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)以下,舒張壓控制在90 mmHg以下,心率控制在60~75次/min則為優;血糖控制在<3.9或>6.1 mmol/L,收縮壓控制在 120~140 mmHg,舒張壓控制在 90~99 mmHg,心率控制在76~100次/min則為良;血糖、收縮壓、舒張壓、心率不穩定,需要治療則為差。

1.4 數據分析方法

采用SPSS 22.0統計學軟件對數據進行分析,采用GraphPad軟件繪圖。計數資料計算百分率,組間率的比較采用χ2檢驗;等級資料構成比較行秩和檢驗;計量資料采用“均數±標準差”表示,組間均數比較進行獨立樣本t檢驗,方差不齊進行t’檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

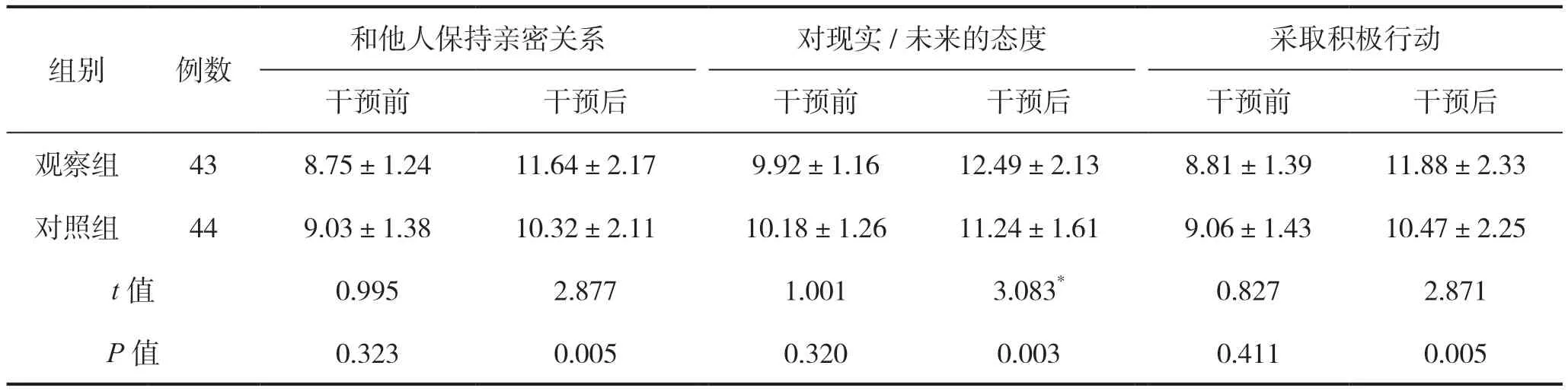

2.1 兩組患者希望水平比較

干預前兩組患者的和他人保持親密關系、對現實/未來的態度、采取積極行動評分比較差異無統計學意義(P>0.05);干預后兩組和他人保持親密關系、對現實/未來的態度、采取積極行動評分與干預前比較均升高,且觀察組高于對照組,組間差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組C-HHI評分比較(分)

2.2 兩組患者自我效能評分比較

干預前,兩組正性態度、自我減壓、自我決策評分比較差異無統計學意義(P>0.05);干預后,觀察組正性態度、自我減壓、自我決策評分均高于對照組,組間比較差異具有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組C-SUPPH評分比較(分)

2.3 兩組并發癥發生率比較

觀察組并發癥發生率為6.98%,低于對照組的25.00%,組間比較差異具有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組并發癥發生情況比較

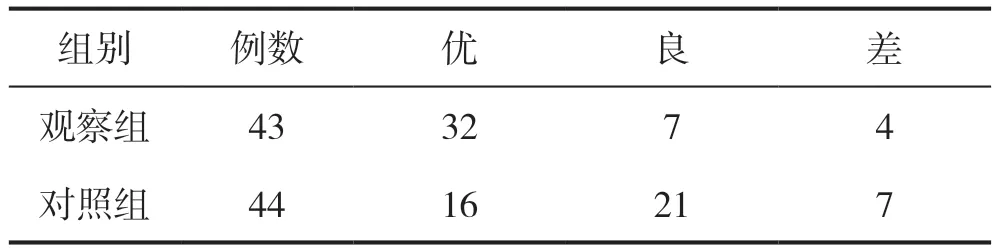

2.4 兩組術后恢復情況比較

觀察組基本生理指標改善情況優于對照組,組間比較差異具有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組基本生理指標改善情況比較

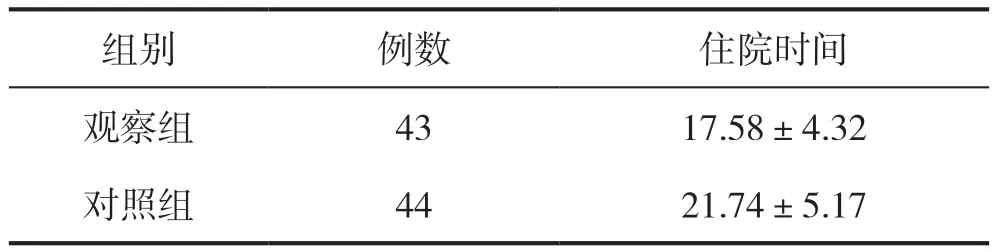

2.5 兩組住院時間比較

觀察組住院時間短于對照組,組間比較差異具有統計學意義(P<0.05),見表5。

表5 兩組住院時間比較(d)

3 討論

研究表明[8],胰腺癌手術患者有較大的心理壓力,易產生悲觀、恐懼、焦慮、抑郁等負面情緒,導致消極應對手術,不利于康復。希望是內在的積極情感,有研究表明[9],希望水平是癌癥患者改善心理應激、減輕痛苦、積極配合治療的基礎。石偉玲等[10]研究表明,希望水平是影響癌癥患者抑郁的獨立因素,呈負相關,患者的希望水平越高,其抑郁情緒越輕緩。自我效能感影響患者積極或者是消極應對疾病,自我效能感越高,患者越能夠積極應對,且堅持的時間越長。因此,為促進胰腺癌患者術后恢復,需要緩解患者的不良情緒,從患者的心理角度思考,提高其希望水平和自我效能。常規護理干預只圍繞護患之間的溝通交流,以及疏導患者的情緒,而對患者的自我效能、個人心理問題缺乏重視,不利于疾病的正性影響。

基于Snyder希望理論的護理干預是心理干預,通過對患者灌輸希望,重燃其對生活的熱愛,知曉自身的價值,緩解悲觀等負面情緒[11]。同時,該護理干預讓患者參與到護理目標制訂中,能夠發揮患者的主觀能動性,使其更加了解胰腺癌及其護理相關知識、路徑以及動力思維,增強患者戰勝疾病的自信心,讓患者通過自身能力完成目標,從而獲得成就感[12]。張俊梅等[13]對宮頸癌患者的研究表明,本Snyder希望理論可提升患者的希望水平。文研究中,干預后兩組和他人保持親密關系、對現實/未來的態度、采取積極行動評分均升高,且觀察組高于對照組;干預后兩組正性態度、自我減壓、自我決策評分均升高,且觀察組高于對照組。研究結果表明,對胰腺癌術患者采取基于Snyder希望理論的護理干預,可有效提高患者的希望水平和自我效能。分析原因在于,Snyder希望理論的護理干預是新型心理干預方法,根據患者及其家屬的實際情況,為患者設定不同階段的目標,按照路徑思維幫助患者提高希望水平,達成目標,再采取動力思維作為指導,使患者的個人動力充分調動,提高主觀能動性,緩解患者的心理壓力、負面情緒,使其應對問題能夠更為積極,提升對康復的自信心[14-15]。

結果顯示,觀察組并發癥發生率低于對照組;觀察組基本生理指標改善情況優于對照組,觀察組住院時間短于對照組,可見基于Snyder希望理論的護理干預應用于胰腺癌術患者,可有效減少并發癥,縮短住院時間,促進術后恢復。分析原因在于,患者希望水平和自我效能得到提升,其對康復治療更為積極,心理更加積極向上,有助于提高治療效率,促進術后恢復。

綜上所述,對胰腺癌術患者采取基于Snyder希望理論的護理干預,可有效提高患者的希望水平和自我效能,減少并發癥,縮短住院時間,促進術后恢復。但本文研究樣本量相對較少,今后有待增加樣本量進行進一步的研究驗證。