淺談初中歷史課堂教學的現狀與對策

陳惠戀

當前的初中歷史教學仍然存在一些令人煩心的問題,要搞清這些問題,就要深入了解學生對歷史學科的態度以及歷史課堂教學的現狀,并對其出現的問題提出相應的解決措施,以此開展教學才具教學針對性,才能以興趣為導線,點燃歷史課堂,提高教學效率。

筆者認為要重視課堂教學有效性的研究,更多地從實踐中去開發理論,問卷調查抽樣的面積要盡可能大,這樣得出來的結論才更具覆蓋面和說服力。另外,課堂教學有效性如何去界定,不能按統一標準,要因不同地區、不同師生、不同環境而有所區別,不能一概而論。課堂有效教學是雙向的行為,要達到有效,教師和學生該如何努力才能真正發生有效性,這有待進一步開發。鑒于此,筆者通過問卷調查,以及結合自身教學的觀察和實踐,淺談初中歷史課堂教學的現狀與對策,并提出問題解決的相應措施,希望能對改進初中歷史課堂教學出一分力。

一、 初中生對待歷史學科的態度

如今大多數學生對歷史學科缺乏興趣,南京師范大學(劉軍教授)曾對學生做過一項歷史課喜歡程度調查,并總結如下:“有89.0%的學生認為歷史本身就枯燥無味;有87.9%的學生認為歷史太抽象復雜了,很多內容難以弄清楚;有 50.0%的學生表示不喜歡歷史教師講的課……”圖1所示為筆者的問卷調查結果。

圖1 150名初中生對歷史學科的喜歡程度

從圖1中我們可以看出,如今中學生對歷史學科的興趣不是很高,大多數學生都抱著一種無所謂的態度。在喜歡學歷史的原因中,大多是學生本身對歷史學科的興趣。在不喜歡歷史的原因中,大多是對歷史不感興趣,學歷史就是為了應付考試,認為歷史沒有用,歷史課沒有意思。

二、 初中歷史課堂教學存在的問題

教學,包括學生的學和教師的教。首先,在學生學習歷史中,存在一些障礙(表1)。

表1 初中歷史學習中存在的障礙

表1中,羅列了7項影響學生學習歷史的障礙,每項有實際的百分比數值,其中占比最大的是老師講課不生動,隨后就是學生歷史知識匱乏,兩項占比之和為54%,占半數以上,是學生不喜歡學歷史的主要原因。而學生對經常考試、沒有展示自己的機會和歷史課本不好看這三項都不太在意,綜合計算才占比16%。而聽不懂、記不住歷史知識趨于中間,并不是學生不愿意和學不好歷史的主要原因。由此可見,學生學好歷史,主觀因素很關鍵,對課堂和知識感興趣才是教師需要和解決的問題,并以此為據,改變教學策略設計趣味教學。

三、 提高初中歷史課堂教學效果的措施

針對以上所提出的如今初中生普遍對歷史學科表現出漠然的態度和初中歷史課堂教學存在的問題,筆者提出了以下解決措施。

(一)增強初中歷史學科學業成績的檢查和評定

目前新課程改革致力于提高全體學生的核心素養。科學、有效和可靠的學業成績檢查和客觀公正、方向明確的學業成績評定,有利于促進學生的學習和教師的教學,因此要加強對歷史學科學業成績的檢查和評定。同時,歷史學科的考試要嚴格按照課程標準,既考基礎知識,又考基本能力;既考理解的知識,也考應用的知識。

(二)提高學生學習歷史的興趣

提高中學歷史課堂教學效率,很關鍵的一點是要讓學生對歷史這門學科產生興趣。俗話說:興趣是最好的老師。一旦學生對教師的課感興趣了,那么學生的學習就變得主動了,而主動的學習正是現在很多學生在學習過程中缺少的一個重要表現。

1. 歷史教學形式多樣化

如果教師照本宣科,最終會導致課堂沉悶,長期處于這樣的課堂之中,學生很容易潛意識里形成“老師講課不生動”的認知,即便教師改變語速和進度,或是穿插提問等,學生也不能很快地與教師配合進行學習,興趣更是無從談起。想要解決這一教學困境,使歷史教學內容和形式更加豐富是一個行之有效的方法。比如融入學生感興趣的史料、在校內舉行歷史知識分享比賽,或是在清明和假期時,組織班級學生掃墓、參觀歷史遺址或紀念館等,讓學生感覺學習歷史不只局限于課本教材,還可以是感興趣的活動和實地參觀,這樣才能激發學生對歷史知識的興趣,才能在實踐中改變學生對歷史學習方式的認知。

2. 改變學生的學習方式

調動學生積極性,使其主動求知,是引導學生參與歷史課堂學習最直接、最有效的方法。但前提是要歷史教師創新教學,改變學生的學習方式。大多數學生學習歷史是為了記住、記牢,不難看出還是通過死記硬背學習歷史,所以教師需要改變學生的這種學習方式。實踐中教學可以采用口訣記憶、諧音記憶和順口溜記憶等方法,讓學生一改以往的學習方式,促使學生會學歷史,學好歷史。另外,教師也可采用快速搶答、辯論賽等學生樂于參與的教學模式來提高學生的參與積極性。只有先讓學生參與到歷史課堂,才能在下一步激發學生的學習興趣。

(三)創新初中歷史課堂教學

“教學有法,教無定法”,筆者是非常贊同的。教學的目的和任務的要求、課程的性質和特點以及每節課的重難點等都是教學組織和設計教學之前需要考慮的重點。綜合性、靈活性、創造性地選擇教學方法,這就要求我們要全面、具體、綜合地考慮各種相關因素,進行權衡取舍。

1. 情境教學法

在教學中,教師要有目的地引入或創設具有一定歷史場景,通過相適應的畫面增加學生的情感與體驗。在初中階段,歷史教師創設情境包括生活展現的情境、圖畫再現的情境、實物演示的情境、音樂渲染的情境、言語描述的情境等。讓情境裝載歷史知識并展現給學生,這樣歷史課堂才能更加靈動,讓學生在情境體驗中產生學習歷史的興趣。

(1)創設問題情境。通過反思教學過程,一些歷史教師發現,很多學生不喜歡回答課堂問題,也不會在課堂中發問,甚至對教師的提問也是應付了事,積極性不髙。一方面是提問的方式,不能吸引學生思考,激不起學生的興趣;另一方面是受傳統觀念影響,學生對歷史學習仍停留在死記硬背層面,認為課堂上記住,課后就不用再學習了,所以對老師的提問不會太在意,只會留心記憶正確答案。筆者反思了一下提問情況(表2、表3)。

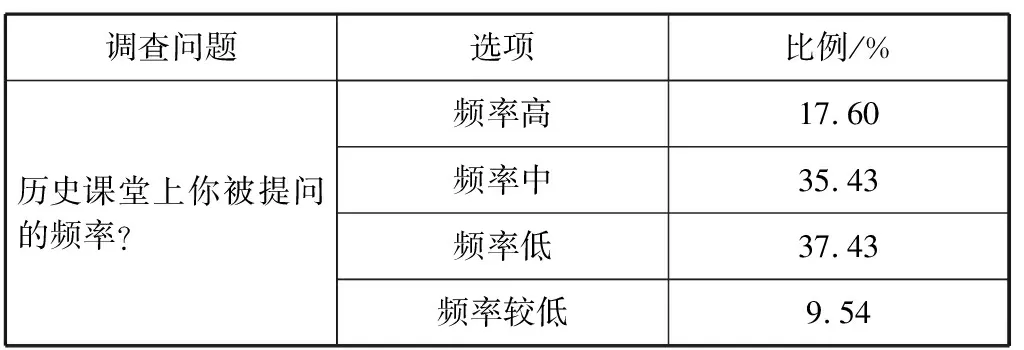

表2 課堂上學生被老師提問的情況

表3 何種狀況下學生學習歷史課的熱情最高

分析表2,不難看出提問頻率很高的學生只有17.60%;頻率中和低的占72.86%,有七成以上;還有很少一部分被提問的頻率較低,是9.54%。

針對以上的問題,首先,借助教學情境和問題融合,可讓學生愿意思考回答問題,也敢于舉手回答。其次,啟發式引導學生回答和提問,也可以取得類似效果。但還要視情況而定,并不是每一節課都如此,還要結合課時內容和學生學習興致進行調整。

由表3可以看出,當教師提出讓你較有興趣的歷史問題,或是問題的內容與生活息息相關時,學生的學習熱情會隨之升高,分別占到了37.86%、26.12%。結合數據和實際情況,筆者發現創設問題情境并不是一成不變的,只有情境和提出的問題學生比較感興趣,學生學習歷史知識時才會表現出強烈的欲望和積極性。

比如,在講授辛亥革命時,當提到最后孫中山退位,袁世凱竊取辛亥革命的果實,向學生提出了這樣一個問題:導致辛亥革命失敗的原因是什么?是孫中山個人原因?還是資產階級自身的軟弱性?還是袁世凱受到西方國家的幫助?激發學生的積極性,頓時展開了激烈的討論。從而不僅幫助學生掌握辛亥革命的重大意義以及其局限性,而且提升了學生的思維敏捷性,也提高了學生的學習興趣并增強了其問題意識,教師也能更好地達成教學目標。

(2)創設角色情境。創設角色情境就是,在教師的指導下,學生通過對角色扮演,進入歷史情境之中,從而增強學生對歷史學習的興趣,加深學生對歷史知識的理解和認識。需要注意的是,學生選擇角色,可以是對角色的喜愛、崇拜,也可以是性格和聲音與角色較為相似,但這只是表現上的角色融入和表演,深層次的角色扮演,還需要學生情感和思想上的投入,這樣表演才更具真實性和親切感,才能讓學生在表演和觀看中產生情感共鳴。

如在教學《戊戌變法》一課時,讓學生根據教材中的情節,扮演1989年9月18日譚嗣同獨自夜訪袁世凱的一幕,然后讓學生討論:假如當時沒有袁世凱的泄密,戊戌變法會不會失敗?角色的扮演有效地調動了學生學習的積極性、主動性和參與意識,在討論中解決了問題,深化了認識,提高了分析問題、解決問題的能力,并訓練了語言表達能力,進一步加深了對教材知識的理解和掌握。

2. 歷史影視素材在歷史課堂的應用

如何讓歷史“活”起來,讓學生與歷史產生共鳴。作為中學一線歷史教師優先要學會靈活運用課程資源,認識到其在教學中的重要性。對歷史學科教學而言,影視圖片和視頻片段的課程資源有很多,需要教師在備課時進行挖掘和篩選,使之成為有價值的教學資源。圖2是筆者針對初中生所做的調查結果。

圖2 在教學中應用歷史題材影視資源能否對學生學習歷史的興趣有所提高

分析圖2,課堂教學中如果適當合理地運用歷史影視素材,是正確的選擇,對激發學生歷史興趣有極大幫助。而認為影視素材幫助不大的學生很少。所以影視素材在感染和教育教學方面都起到了很大作用。因此,教師必須熟練掌握現代信息技術,充分發掘歷史題材的影視資源,把它作為一項基本功加以訓練,恰到好處地為你所用。

顯然通過合理恰當地應用歷史題材的影視資源,對學生學習歷史興趣的提高和教師課堂教學效益的增強作用頗深。

3. 生活化教學

歷史教師要關注學生感興趣的內容,通常一些學生會對貼近自己生活的實踐感興趣,所以可以捕捉學生感興趣的生活話題,將其融入歷史課堂來引導學生關注歷史,調動學生學習歷史的積極性。如《新文化運動》一課,教師可以引入這樣的熱門話題:韓國人揚言漢字是由他們發明的,同學們如何看待這一問題呢?還說李時珍是韓國人,《本草綱目》應該屬于韓國的,就連我們熟知和尊為孔圣人的孔子也被他們考證為韓國人了,這可笑嗎?

師:對這則話題中,同學們如何看待韓國人這些舉動?

生:韓國人這些舉動都是沒有說服力的,中醫、孔子在我國都是有史料記載的。

師:新文化運動對傳統文化的態度科學嗎?

生1:片面性全盤否定,這樣肯定是不科學的。

師:很好,我們對歷史事件和歷史的認知,不能是自以為,一定要從歷史發展的角度,借助史料和文物進行客觀辨析。對傳統文化,同樣如此,我們要有正確態度。

生1:老師說得對,我們要捍衛我國歷史和文化。

生2:要保護和珍惜我們的傳統文化,捍衛民族的尊嚴。

利用上述熱點話題和師生對話,可以很好地從學生感興趣的角度開展歷史教學,讓學生產生捍衛我國文化的意識,這樣既可以讓學生認識到我國傳統文化不容他國搶奪,也會讓學生樹立傳承傳統文化的意識,在歷史課堂學習中增強民族自豪感。

4. 懸念設置

懸念具有極強的誘惑力和吸引力,往往給人一種躍躍欲試和迫于求成的心情。教師要根據教學內容或提問或描繪,以此引發學生心理上的懸念,激發學生思維的興奮點,促使其帶著好奇和迫切的心情走進有趣的學習之中。比如講到1929~1933年資本主義經濟危機時,先講一段史實:胡佛1929年就任美國總統,他在就職演說中提到“將使美國人,家家鍋里有只雞,家家有輛汽車”。胡佛總統為美國描繪的家庭前景藍天,后來是否兌現了自己承諾?這一懸念設置,把學生導入積極興奮的學習狀態,急切想知道當時的經濟危機狀況。

通過設置懸念,激發學生聽課興趣,有效地調動學生學習的積極性,使教師的教學活動有效地進行,從而更好地提高教學效益。

四、 結語

初中歷史課堂教學的改善,有利于提高學生學習歷史的興趣,且有利于促進教學目標的實現。目前,雖然取得一些顯著的成績,但實際實踐中,在初中歷史教學中,仍然存在一些不大樂觀的情況以及一些亟待解決的問題。筆者通過查找閱讀相關材料和問卷調查,對某中學的初中歷史課堂教學的現狀有所了解,以及對存在的問題具有較清晰理性的認識,從而發掘其存在的缺陷,盡可能找出解決法案,對改善初中歷史課堂教學的效果,盡一分力量。