管窺俄羅斯文學作品漢譯注釋中的文化建構

李文戈,張 桐

(哈爾濱工業大學 外國語學院;圣彼得堡國立大學 語言系)

1 引言

我國學者對翻譯注釋一直十分關注,從注釋原則與方法一直到漢譯外/外譯漢作品的注釋分析等(曹明倫,2005;許宏,2009;王加興,2010;王振平,2015;魏家海,2017)。據此,我們嘗試自建俄羅斯文學作品漢譯注釋語料庫,以便能夠直觀地分析譯者通過注釋進行文化建構的方式和注釋中存在的問題。

文學作品是文化的一種載體,內含作家所書寫的獨特的民族文化,而翻譯家是譯語讀者與原作者進行跨文化交際的媒介,可以幫助譯語讀者從譯作中看世界,并了解其他國家的文化背景和社會習俗等。建構主義者認為,學習是基于一定的社會文化背景,通過“相關社會群體間的互動和協商”(Audi,1999:855)進行意義建構的過程。也就是說,在翻譯外國文學作品時,譯者是在已有的知識基礎上與原作者進行溝通,再實現語言轉換,與譯語讀者展開互動,使其在本國的文化環境中能夠理解其他國家的文化與思想。因此,文學翻譯對于文化建構有著十分重要的意義。

以俄羅斯文學作品漢譯為例,譯者需要考慮的重要問題之一是如何使讀者盡可能準確地理解俄羅斯的民族文化,即如何在譯語讀者群體中建構源語國家的民族文化。

2 翻譯注釋之于文化建構的意義

俄羅斯與中國的文化差異很大,主要體現在歷史背景、宗教傳統、民族習俗、思維方式等多個方面。因此,在翻譯俄羅斯文學作品時,譯者需要克服這些文化差異帶來的障礙,盡可能使譯作與原作相對等值。至于具體的解決方法,翻譯界有著不同的觀點。贊同異化的學者認為,最好保留異國情調,“接受外語文本的語言和文化差異,把讀者帶入外國情境”(Venuti,1995:19-20),反之則是以譯語的文化價值觀來塑造作品,把作者帶回家;贊同歸化的學者認為,翻譯就是交際,譯者有責任幫助讀者克服文化障礙。事實上,并非一定要兩種方法二選一,還存在第三種選項——添加副文本,即翻譯注釋。

總體看來,在譯作中添加副文本可以呈現出源語語言和文化的差異性(Kirkley,2013:288)。張廣法和文軍(2019:90)也充分肯定了翻譯注釋的作用,認為添加注釋就是一種用來解讀文化、彰顯差異的輔助手段,能夠“完全突破原作正文本身的局限,深入到正文背后的社會、歷史、宗教、價值觀、意識形態、詩學傳統等文化的深層,為譯語讀者提供大量深入豐富的背景知識,從而使源語文化在譯語的社會群體中被成功地建構起來”。深度翻譯(thick translation)理論的提出者阿皮亞(Appiah,1993:817-818)認為,注釋的存在可以將“譯文置于豐富的語言與文化語境中”,并且讓譯語讀者“真正了解他者,尊重他者”。

如果說譯作是傳播文化的媒介,那么翻譯注釋在文化建構過程中的作用同樣不可小覷,因為它正是文化差異難以在譯作正文中表達時譯者采用的一種處理方法。因此,我們認為,翻譯注釋是文化建構的重要組成部分。

3 翻譯注釋的類型與文化功能

事實上,關于注釋的分類存在多種觀點。按照性質劃分,注釋分為兩種:一為作者注,即原著作者進行的源語注釋;二為譯者注,是譯者對譯作進行的信息補充。按照形式分類,注釋分為腳注、尾注、換位注、文內注、譯本前言、附錄等(馬紅軍,2000:37)。王曄(2018:780)認為:“鑒于翻譯文本特有的跨文化性和雙重文本性,注釋可分為間接注釋和直接注釋兩種”,其中間接注釋指參考源語的相關資料對譯作加以解釋,“直接注釋則融入了譯者的觀察、研究、評論甚至想象,他在某種程度上充當了原作批評者和中西文化連接紐帶的角色”。

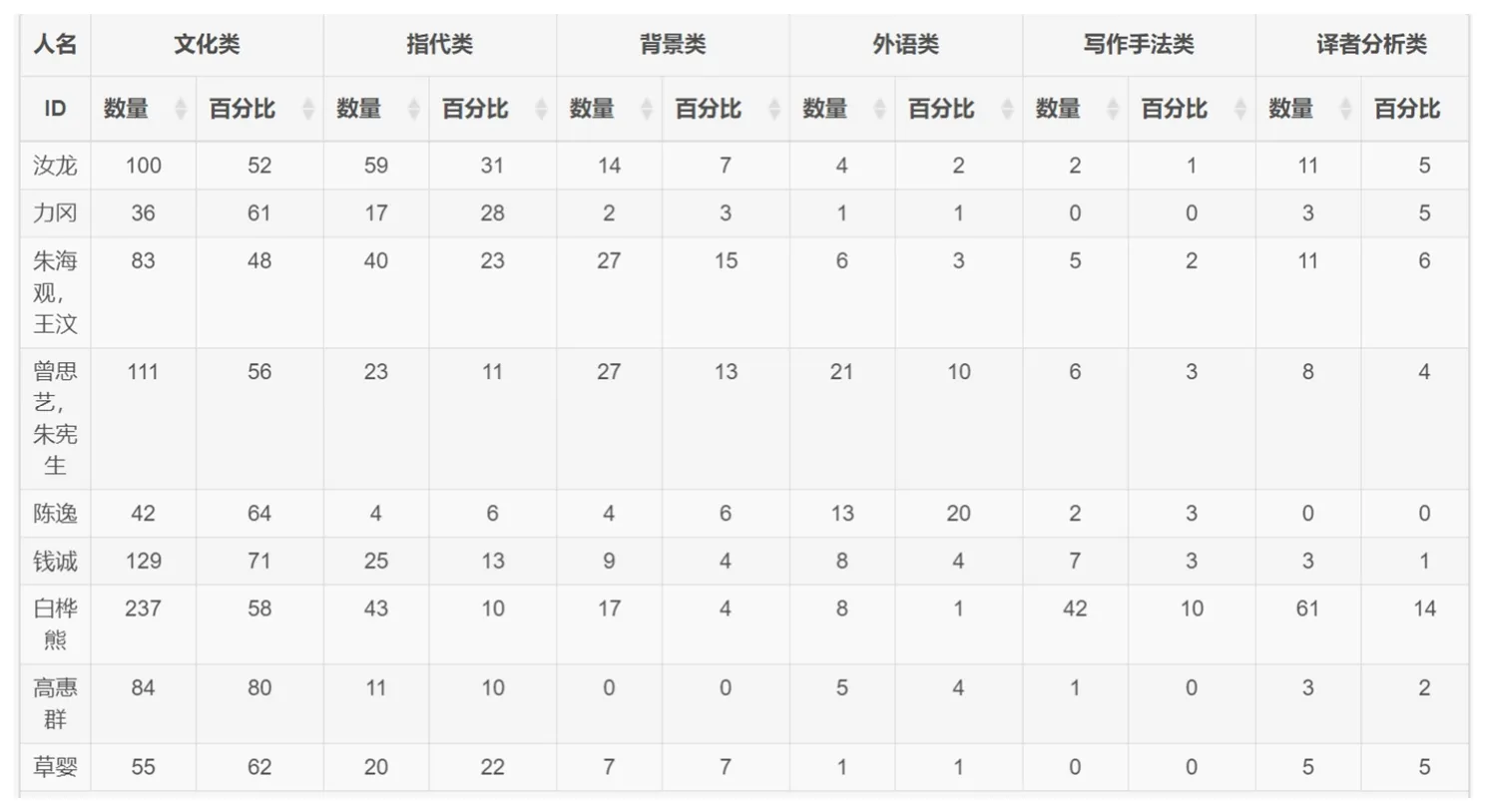

基于自建俄羅斯文學作品漢譯注釋語料庫,我們將注釋按照信息類型劃分為六類:(1)文化類是指對原作中出現的具體人名、地名、風俗習慣、神話典故、成語、俗諺、計量單位等加以解釋說明;(2)指代類是指對原作中用于指代某人、某物或某種事實的表述和意義范圍較大的說法加以解釋說明;(3)外語類是指對原作中出現的其他民族語言并在譯作中作音譯或意譯處理的文字加以解釋說明;(4)背景類是指對譯語讀者正確理解譯作所需要的背景知識和情景知識等加以解釋說明;(5)寫作手法類是指對原作者使用的修辭手法和寫作手段等加以解釋說明;(6)譯者分析類是指譯者對原作內容的解讀,包括提供參考文獻、解釋作者用意、分析上下文、闡釋個人想法等(張桐,2019:19)。這種分類有一定的概括意義,前三類向讀者說明是什么,后三類對讀者解釋為什么。

《罪與罰》《復活》和《大師與瑪格麗特》三部作品,寫作特點不同,語言風格迥異,因而有著較為普遍的研究意義。由于不同譯者對原作語言、民族文化的認知和翻譯處理方式有所不同,考慮到出版年限、譯作特點和可讀性等多方面因素,我們選取的研究語料是《罪與罰》的朱海觀和王汶譯本、曾思藝和朱憲生譯本以及陳逸譯本,《復活》的汝龍譯本、力岡譯本和草嬰譯本,《大師與瑪格麗特》的錢誠譯本、白樺熊譯本和高惠群譯本。

語料庫共收集語料 1 463 條,通過表中數據可以發現,盡管三部作品各譯本的注釋數量和風格有一定差異,但文化類注釋始終占據著主導地位(見表1)。需要指出的是,“占比接近的背景類和指代類注釋事實上與文化類注釋也存在著一定的聯系。雖然它們屬于不同的信息類型,但其注釋內容所反映出來的均是文化因素,區別只在于它們分別要詮釋‘文化的緣由’和‘文化的內容’”(同上:34-35)。由此看出,譯者們最為關注的就是文化方面的注釋,所以它在一定程度上擁有十分強大的文化功能。

表1 各譯本語料統計結果

21 世紀初,肖麗(2011)、李德超和王克非(2011)、姚旺和姚君偉(2011)、賀賽波和申丹(2013)、佩拉(Pellat,2013)等國內外學者開始涉足翻譯注釋的文化功能研究。一些學者(魏家海,2017,2019;王曄,2018)更是系統地闡述了注釋的文化功能。通過梳理我們將其概括為:(1)補充填白功能;(2)文化闡釋功能;(3)延伸拓展功能;(4)傳承和傳播功能;(5)考古研究功能;(6)形象塑造功能。這些功能在文化建構過程中都得到了充分的體現。

4 翻譯注釋的文化建構方式

譯者注是對譯作正文的增值,其存在不止是為了填補譯作中的文化空白,更是要將這種空白,甚至是差異,系統地、直接地在讀者群體中建構起來。我們發現在上述譯作中涉及的俄羅斯文化漢譯注釋主要表現在:(1)直接解讀文化盲區;(2)闡明以某種方式指代的事物;(3)文化形象的移植或轉換;(4)對原作者思想的解讀;(5)譯者有憑據的分析或評價。基于以上內容,如果譯語讀者能夠通過譯者注快速而準確地理解原作者想要呈現的是什么和為什么,那么這種所謂互動的文化建構也就達到了目的。

4.1 源語文化的傳遞

翻譯注釋的文化建構方式是指把原作中意義模糊的文化事物變得清晰,使其由小見大,由抽象到具體,由低端到高端。

4.1.1 宗教話語的注解

俄羅斯大部分民眾信奉東正教,因此,在俄羅斯文學作品中也蘊含著大量的東正教文化。對于我國讀者來說,這些內容常是難以理解的文化障礙。在我們研究的九部譯本中,譯者大都對宗教文化予以解讀,并將其中內涵作了注釋處理。例如:

(1)— Сила моя не берёт,что же ты крест с шеи тащишь?(Л. Н. Толстой,Воскресение)

“我已經受夠了,你干嗎還要逼我往死路上走?”(力岡譯)

加粗處原文的意思是“為什么你要扯下我脖子上的十字架?”力岡先生跨過宗教文化差異的鴻溝,將其隱含的語義直接表達出來,但卻喪失了原作的宗教韻味,這是一種不對等的文化建構。扯下十字架是“你有我無”的文化類信息,在不添加注釋的情況下,已超出譯語讀者普遍認知的范圍。十字架是基督教的標志,而東正教事實上是基督教的一個分支,因此,其信徒也佩戴十字架。“扯下”這一動作看似簡單,但是其中蘊含著特殊的文化意義。為此草嬰先生添加了翻譯注釋:“基督徒常戴十字架,到死才脫下。這里的意思就是‘你為什么逼我死?’”無獨有偶,汝龍先生也進行了類似的注釋。不同于力岡譯本,另兩個譯本既闡明了話語中的宗教文化內涵,又解釋了該話語的直接含義。這樣一來,扯下十字架的內在含義就在譯語讀者的知識體系中建構起來。我們認為,譯者將宗教話語的表層語義和深層文化含義作注釋處理,有利于譯語讀者獲得與源語讀者近乎等同的認知。

4.1.2 歷史事件的說明

基于本國民眾的普遍知識水平,作家在寫作時會用一些簡單的代名詞去指代本國歷史上發生的重大歷史事件,但對于其他國家的讀者來說,就會是一種“不熟悉的表述或意義范圍較大的說法”(張桐,2019:45)。譯者通過注釋,將原作中縮小化的歷史事件在注釋中放大,使譯語讀者一目了然。例如:

(2)— За что же вы их терпеть не можете?

— ПослеПервого мартаспрашиваешь за что?(Л. Н. Толстой, Воскресение)

“您到底為什么恨她們呢?”

“在出了三月一日事件以后,你還要問為什么嗎?”(注釋:指1881 年3 月1 日沙皇亞歷山大二世被民意黨人暗殺一事。)(草嬰譯)

其他兩位譯者也把Первое марта 分別譯成“三月一日事件”或“三月一日的事”,同時加注說明這一歷史事件。這是因為Первое марта 作為源語中特有的文化因素,在譯語文化中若非加以說明,讀者就會“完全不知三月一日指代何事,又或許聯想到一些與原作完全不相關的歷史事件,如1562 年法國發生的瓦西大屠殺、1815 年拿破侖復辟百日王朝等,由此造成誤讀”(同上)。因此,翻譯注釋將文中一個小小的日期放大為一歷史事件,幫助讀者掃清了閱讀障礙,并建構了準確理解原作的知識基礎。

4.1.3 民俗傳統的解說

源語讀者對作家筆下的節日風俗或傳統習俗大都非常熟悉,但是譯者面對的是處于不同文化環境的閱讀群體,因此,他們需要考慮得更為全面,往往通過注釋來呈現原作中被抽象或隱秘表達的文化內容。例如,我國傳統上認為結婚是甜蜜的事情,但是俄羅斯人卻在“叫苦連天”。

(3)... он весь набит валютой, а нашему-то, нашему-то?!Горькомне!Горько!Горько! (М. А. Булгаков, Мастер и Маргарита)

“……他口袋里裝滿了外幣。可是,我們自己人呢?我們自己人呢?我覺得心里有股子說不出的苦味兒!苦啊!苦啊!”(錢誠譯)

若譯者不加以注釋,漢語讀者大概會感到莫名其妙,因為從自身的文化立場出發,無論如何也不可能把婚禮和苦聯系在一起。事實上,向新婚夫婦喊苦是俄羅斯的一種傳統習俗。在俄式婚禮上,賓客大喊“苦啊!苦啊!”來促使一對新人接吻,祝福他們幸福甜蜜。錢誠譯本中就添加了包含上述內容的翻譯注釋,并指出在正文中取字面意義,另外兩個譯本同樣也進行了解釋說明。總之,三個譯本將抽象的文化差異通過注釋加以闡釋,有助于譯語讀者確定文化差異的概念和建構異域文化的知識體系。

4.1.4 文學形象的詮釋

當原作中出現其他文學作品的形象時,可以通過注釋進行知識的拓展延伸,這樣一來,作者的意圖才能被清晰準確地呈現出來。例如:

(4)Это была высокая, неуклюжая, робкая и смиренная девка, чуть неидиотка,тридцати пяти лет.(Ф. М. Достоевский, Преступление и наказание)

她是個三十五歲的老姑娘,高高的個兒,笨手笨腳,性情溫順,膽小怕事,差不多像個白癡。(朱海觀和王汶譯)

“白癡”一詞在漢語中是貶義詞,如果讀者按正常的漢語邏輯理解,會感到莫名其妙,為什么作家會突然對這個人物作如此評價?文化底蘊深厚的讀者會知道,《白癡》是陀思妥耶夫斯基著名的長篇小說,書中的人物梅什金公爵是絕對的好人,是一個心思純潔的傻瓜,陀思妥耶夫斯基筆下的“白癡”一詞正是用來形容這樣的人。朱海觀和王汶二人通過自己的分析添加了注釋:“這里的‘白癡’在陀思妥耶夫斯基筆下,并不是癡呆的意思,而是指性格憨厚,心地純潔(試與小說《白癡》中的梅什金公爵相比較)。”這樣一來,譯語讀者就可以將這一文學形象與上下文聯系起來,從而理解作家想要表達的意義。由此可見,正是因為注釋的存在,譯者才能對這一文學形象的內涵加以拓展延伸,使讀者準確理解人物的性格特點,并在讀者群體中建構起作家試圖傳達的思想觀念和精神文化。

4.2 文化形象的重塑

這一文化建構方式是指譯者將原作中的一些語言現象或者藝術形象根據自己認同的文化角度進行重新塑造,使其符合譯語讀者群體的普遍認知。注釋不僅解釋譯作中某項內容的文化含義,更是要將其“按照注釋者文化中的模式重寫”(孟華,2001:157),變得易于理解和接受。

4.2.1 形象的移植

在文學作品中作家往往會使用一些事物形象來傳達某種特定的語義。為了保留異域文化特色,譯者并未選擇譯語中形象不同而意義相同的表達方式,而是通過注釋闡明源語形象的意義和與譯語形象的差異。例如:

(5)Изспермацетной мазивы сделаны, а вместо крови сыворотка!(Ф. М.Достоевский, Преступление и наказание)

你們是鯨腦膏捏的,你們的血管里流的是血清,不是血。(注釋:從抹香鯨的頭顱中提煉出來的一種油膏,可藥用,也可用于制造香料。這里的意思是相當于中文的“用面團捏的”,意指拉斯柯尼科夫軟弱,沒有主見。)(朱海觀和王汶譯)

在譯例中譯者移植了俄羅斯的文化事物,并通過注釋將源語中本來陌生的事物塑造成譯語中較為熟知的文化形象,否則讀者無從得知這種有趣的差異。而陳逸譯本未添加注釋,曾思藝和朱憲生只注釋了“鯨腦膏”的文化內涵,但并未指出漢語中形象不同而意義相同的表達方式。從某種程度上來說,這是一種文化空缺的現象。顯而易見,此時讀者對后兩種譯本的接受程度會低于朱海觀和王汶的譯本。在我們看來,借助譯語中不同的事物形象來闡釋源語形象,既可使讀者能夠迅速理解原作,又能巧妙地彰顯出兩種語言和文化的差異,從而實現譯語群體與原作者跨越認知層面的互動。

4.2.2 音與意的共現

姓氏經常被作家賦予某種含義,帶有特定的情感或者態度。如果譯者選擇音譯,就會喪失語言的內在意義,而讀者也無從理解作家命名的用意。在這種情況下很多譯者會采用“音譯+注釋”的方法。例如:

(6)На дверях комнаты №2 было написано что-то не совсем понятное:?Однодневная творческая путёвка. Обращаться кМ.В. Подложной?.(М. А.Булгаков, Мастер и Маргарита)

譯文1:第二間屋子的門上的字有些不大好懂:“一日創作旅行證。負責人:瑪·弗·波徳洛日娜婭。”(注釋:姓氏字面意義為“假的”“偽造的”。意譯可作“胥假娃”。)(錢誠譯)

譯文2:第二個房間門上寫的內容有些令人費解:創作一日游。請咨詢M. V.伯德羅日納婭。(注釋:M. V. 伯德羅日納婭<М. В. Подложная>,姓氏的意思為偽造的、假的。)(白樺熊譯)

兩位譯者均選擇將姓氏在譯文中進行音譯,若不加以注釋,讀者只能將其視為一個普通的俄羅斯姓氏,完全感受不到作家的獨具匠心,也就是說該姓氏的音在譯語中猶在,但其意并未得到體現。通過文后注釋,譯語讀者了解了姓氏的字面意義,將此人的姓氏與文中提到的“一日創作旅行證”聯系起來,并感悟到作家的命名之意。需要說明的是,錢誠先生還對姓氏進行了意譯改編,將字面意義偽造的和俄羅斯女性姓氏的形式特點相結合,稱為“胥假娃”。通過對“波德洛日娜婭”音與意的共現,譯語讀者可以感受到作家有趣的寫作手法,并成功地將俄羅斯姓氏文化和作者風格建構在自己的知識體系之中。

4.3 文化內涵的增值

這一文化建構方式是指譯者通過深入的文化考證或憑借一定的知識生產能力,在注釋中以分析或評價的方式把原作中蘊藏的文化內涵揭示出來,并使譯語讀者獲取更多的文化知識。

4.3.1 作家思想的延續

除了要對文化信息進行注釋之外,譯者有時還需要解釋作家的用意。陀思妥耶夫斯基著有多部長篇小說,雖然不同的作品有著不同的主旨,但是作家在創作過程中也會延續先前作品的思想。例如:

(7)Ну, верите ли:полной безличности требуют и в этом самый смак находят!Как бы только самим собой не быть, как бы всего менее на себя походить! Этото у них самым высочайшим прогрессом и считается.(Ф. М. Достоевский,Преступление и наказание)

“唔,你們相信嗎?他們硬要一個人完全沒有個性,認為這才夠味!仿佛一個人越不是他自己,越不像他自己就越好!他們認為這才是最大的進步。”(朱海觀和王汶譯)

譯者應該對作家的經歷、寫作風格、思想主張有所研究,并且在翻譯過程中能將作家的某些思想主張作為一種附加值呈現出來。在本例中,說話者表現得義憤填膺,事實上是作家借人物之口表達自己的思想。如果譯者對作者缺乏研究,就難以在譯文中呈現作家的思想。朱海觀和王汶通過注釋告訴讀者,這是陀思妥耶夫斯基的思想,并建議感興趣的人參閱作家的另一部小說《群魔》。

4.3.2 譯者的文化考察

文學翻譯家都有著極其強大的知識挖掘能力,可以說他們既是翻譯工作者,又是文學和文化的研究者。在翻譯過程中,本著對作家和讀者負責的態度,優秀的譯者往往會查閱多方面的資料,除了把最必要、最準確的信息傳遞給讀者之外,還要把部分難以把握準確性的信息在注釋中予以說明。例如:

(8)К этим же людям принадлежаливорующие горцыи ещё неверующие люди,обворовывающие церкви.(Л. Н. Толстой, Воскресение)

至于經常盜竊的山民和不信教的、打劫教堂的人,也屬于這種人。(汝龍譯)

我國讀者看到“經常盜竊的山民”可能會聯想到從前的山賊,但山賊在我國的定義里無特定地區、民族和群體限制。在本例中,汝龍先生將其理解為高加索地區的少數民族,但難以坐實,于是他考證了其他的材料,在注釋中闡述了托爾斯泰本人在高加索一代做軍官時對該地區少數民族的印象,還強調了其摯友在英譯本中所作的注釋內容。汝龍先生的個人理解就不是憑空而來的,而是有理有據,更加可信的。從譯者角度來看,這一方面是對讀者負責任的態度,另一方面抵抗了譯語文化對源語文化的干擾,從而避免譯語讀者產生文化誤讀。

另外兩個譯本對此未作額外說明,這里我們不評判具體做法的對與錯,但汝龍先生對翻譯工作的認真態度,值得稱贊。

4.3.3 譯者的深度剖析

譯者還需要有一定的知識生產能力,即他們要做的不是對文化知識的大段搬運,而是出于整體考慮,將自己掌握的知識進行系統的、有價值的凝練,為讀者剖析出隱性的、有價值的文化內涵。例如:

(9)... а молодой спутник его — поэт Иван НиколаевичПонырев, пишущий под псевдонимом Бездомный.(М. А. Булгаков, Мастер и Маргарита)

與他同行的年輕人名叫伊萬·尼古拉耶維奇·波內列夫,是一位詩人,經常以“流浪漢”的筆名發表作品。(注釋:波內列夫Понырев 這個姓與動詞понырять“扎猛子”同根,意喻此人必會一頭扎進河里,也暗示了年輕的詩人必將卷入一場災難的漩渦,而“流浪漢”的筆名也預示了詩人在卷入漩渦后漂泊無助的命運,他的靈魂也將經歷長期無法得到安寧的困擾。詩人的原型為亞歷山大·伊里奇·別茲門斯基(Александр Ильич Безыменский,1898-1973),在布爾加科夫早期的小說手稿中他賦予了別茲門內的姓氏Безымянный,意即無名氏。)(白樺熊譯)

對于一個人物的姓氏,白樺熊先生不惜費重墨用注釋加以說明。一方面,譯者考察了此人的原型,并指出作家在姓氏命名上的變化;另一方面,與例(6)相似,這一姓氏有著字面意義,譯者從詞根出發,憑借自己的語言知識和對整部作品走向的把握,對流浪漢在后續情節中的發展作了預示分析,將原作中類似姓氏反映性格,姓氏預示命運這種更深一層的文化內涵輸入到讀者的意識之中,使讀者在知識建構系統中的文化含量增值。

經過語料庫的篩選我們發現在《大師與瑪格麗特》中有很多人名帶有注釋。作家的寫作手法與《紅樓夢》中名字的暗指意義相類似,如甄士隱—真事隱和賈寶玉—假寶玉等。

5 翻譯注釋在文化建構中的問題

毋庸置疑,翻譯注釋在文化建構中發揮著重要的作用,與此同時,我們也發現其在文化建構過程中出現的一些問題。

5.1 文化信息考證不足

翻譯注釋是讀者了解源語國家文化信息的重要途徑,因此,只有在保證信息傳遞準確的前提下,譯者的文化建構才能成功。我們在研究中發現一些注釋的信息考證不準確。例如:

(10)Даже прелестная пара сиреневых, настоящихжувеневских, перчаток свидетельствовала то же самое...(Ф. М. Достоевский, Преступление и наказание)

譯文1:那一副真正盧萬式的、精美的淡紫色手套也證明了這一點。(注釋:盧萬是法國的一個手套制造商,他制造的手套以時新著名。)(朱海觀和王汶譯)

譯文2:甚至那一雙精美的雪青色的真正茹文式手套也證明了這點。(注釋:茹文是比利時的一個城市,以制造時新的手套著稱。)(曾思藝和朱憲生譯)

譯文3:那副真正比利時魯汶出產的,精致的淡紫色手套也是如此。(注釋:臨近比利時首都布魯塞爾的城市,以釀造啤酒聞名。)(陳逸譯)

通過對比可以發現三個譯本對于жувеневский 一詞的注釋內容差別很大,我們對上述注釋信息的準確性存有質疑。經查證,譯文2 和3 在注釋中提到的比利時城市,其對應俄語為Лёвен,也就是說,這兩個譯本的注釋是錯誤的。我們又查閱了有關俄語研究文獻,終于弄清這種手套是以法國格勒諾布爾市手套制造商的姓氏(Жувен)命名的,所以譯文1 的注釋準確無誤。

雖然這只是一條無關俄羅斯文化的信息,不會對閱讀產生太大的影響,但因其涉及常識性的知識,可能會對讀者造成誤導。因此,譯者要盡可能通過多方面考證,確保注釋內容來源可靠,從而實現正確的文化建構。

5.2 文化過濾不到位

譯者必須具備敏銳察覺文化沖突或文化障礙的能力,對源語中的某些內容切不可照直翻譯,需要通過注釋等手段使其合理地反映于譯語文化中。這正是文化過濾與文化適應相輔相成的結果。例如:

(11)Где-то в рупоре голос командовал: ?Карский раз! Зубрик два! Фляки господарские!!?(М. А. Булгаков, Мастер и Маргарита)

譯文1:有人不知道在什么地方用喇叭筒指揮著:“喀拉烤串一份!祖布里克伏特加一份!再來一份老爺牛腸鮮湯!”(注釋:喀拉烤串一份!祖布里克伏特加一杯!再來一份老爺牛腸鮮湯!這三份菜是布爾加科夫精心篩選,刻意用來展現享受“皇家禮遇”的文學家們是如何饕餮的……)(白樺熊譯)

譯文2:不知何處有人在擴音喇叭里發號施令:“一客!祖布里克兩客!伺候好了!!!”(高惠群譯)

譯文3:不知藏在什么地方的擴音器里有個聲音指揮著:“卡爾斯基,第一!祖布利克,第二!伙計們,好好侍候!!!”(錢誠譯)

譯文1 所作的注釋是必要的,而且內容相對可信。除了注釋美酒佳肴的高貴之外,譯者后面仍用280 多個字來描述背景和制作方法,就顯得有些畫蛇添足了。譯文2 和3 沒有加注解讀信息,讀者一方面很難理解“卡爾斯基”和“祖布里克”的字面意義,另一方面也不可能得知文學家這一餐的尊貴和奢華。

宋志平(2004:20)認為,譯者翻譯時應當是有選擇的,其中包括對“文本意義再表達的選擇”,即對源語文本的諸多意義有譯與不譯的選擇。也就是說,在文化過濾的過程中,對于源語與譯語存在較大差異性、沖突性的信息,不僅要做到能識別,還要對其內容作出適當的選擇。若不必要的信息喧賓奪主,則說明譯者文化過濾尚未到位。因此,譯者應當考慮到文化過濾的必要性,適度解讀源語的文化信息。

5.3 語用適應指向操縱不敏感

20 世紀70 年代,什維策爾(A. Д. Швейцер)就已開始對語用適應進行研究。他認為,語用適應是“考慮到傳達源語語句的語用意義而對該語句進行的轉換”(楊仕章,2018:93),這一定義體現出翻譯的語用適應是指向源語的,即翻譯的目的在于傳達源語的語用意義。針對這種單指向性語用適應,楊仕章提出了雙指向性的說法,說明語用適應也可以“指向譯語,即放棄源語的語用意義而遵從譯語的語用規約”(同上:92)。雖然大多譯例表明源語指向更為常見,但原作與譯作并非總能實現語義對等。例如:

(12)— Ну, чтоВерочка?(Л. Н. Толстой, Воскресение)

“哦,薇羅琪卡怎么樣?”(注釋:薇拉的愛稱。)(汝龍譯)

除不同文化帶來的障礙外,譯語讀者與源語讀者還存在認知結構的差異,這可能使前者難以理解源語的語用意義。我們建議考慮一下譯語的語用規約。說話人使用愛稱表示其與薇拉本人之間的親近關系,同時拉近與受話人之間的距離,它是一種表達感情的手段,但在漢語中并沒有通過詞形變化來傳達這種語用意義的方式,而是常常通過更名(如起綽號)或在名稱中添加成分(如親愛的某某、疊字)來達到相應的效果。在本例中我們傾向于作出進一步的說明:薇拉的愛稱相當于漢語中“我們的薇拉或親愛的薇拉”。如此一來,正文本體現源語指向,副文本展現譯語指向,提升了譯語讀者對譯文整體的認知效果。

總的來說,“制約語用適應指向性的根本原因是深層文化……當原文語句包含沖突性文化信息時,翻譯的語用適應則會指向譯語,以便消除沖突”(楊仕章,2018:97)。因此,在翻譯注釋時,譯者要比較、權衡兩種指向的語用適應在譯文中的效果,通過語用對等來實現成功的文化溝通。

5.4 文化負遷移

譯者在傳達源語文化時經常會受到譯語文化的干擾,對譯文解讀產生一定的障礙——這就是文化負遷移。例如:

(13)—Ноблесс оближ, — заметил кот и налил Маргарите какой-то прозрачной жидкости в лафитный стакан.(М. А. Булгаков, Мастер и Маргарита)

譯文1:“位高則行難嘛!”黑貓從旁插話說,并用細長的高腳酒杯斟了一杯無色透明的液體遞給瑪格麗特。(注釋:原文這里是一個法語成語的俄語拼音,意思是高貴的地位會使人的行為受到拘束。)(錢誠譯)

譯文2:“高處不勝寒啊。”貓一邊加以解釋,一邊用高腳杯給瑪格麗特倒了一杯透明的液體。(注釋:原文中為法語的俄語發音,意思是既然擁有了高貴的地位,就該保持相應的舉止以維持同樣高貴的聲譽。)(白樺熊譯)

譯文3:“諾布列斯奧布利什。”黑貓說著就用細高腳杯給瑪格麗特倒了一杯透明的液體。(注釋:法國諺語Noblesse oblige 的俄語音譯,意為是貴族就得行為高尚。)(高惠群譯)

三位譯者都指出Ноблесс оближ 來自法語,不同之處在于前兩個譯文選擇了“意譯+注釋”,而譯文3 則是先音譯再注釋。“位高則行難”可理解為地位高的人應當更加謹慎行事,與注釋中的釋義大體一致;“高處不勝寒”則比喻一些位高權重的人沒有知心的朋友,經常感到被別人從高高的位置上推下來,并未反映出話語的本意;“諾布列斯奧布利什”的意思不清,看著像名字,只能通過注釋來解讀。我們猜測譯文2 可能是受到漢語俗語對源語文化的干擾,但無論出于何種原因,此處傳達的意義明顯受到了文化負遷移的影響。因此,譯者要增強文化抗干擾的能力,保證文化建構過程的連續性。

6 結語

文學譯作是異國文化的一種載體,譯語讀者通常以此為藍本用母語去看世界,并從中了解其他國家的文化背景、社會習俗、思想觀念等。這也是作者—譯者—讀者三方通過協商與互動進行文化建構的過程。而翻譯注釋是主要的溝通平臺之一,特別是它作為譯作的副文本,甚至是增值文本,對文化建構有著重要的意義。

根據自建語料庫的統計結果,我們發現譯者普遍對文化類信息進行注釋,其文化建構主要有三種方式:源語文化的傳達、文化形象的重塑和文化內涵的增值。但是在這一過程中譯者應當把握好解讀內容的尺度,確保注釋信息的準確性,同時還要避免譯語文化的干擾,最大程度傳達原作的語用意義和交際意圖。譯者必須協調好與作家和讀者的關系,正確解讀文化內涵,有效傳遞文化信息,做文化交流最有力的推動者和引導者。

作家將本國文化融入自己的文學作品中,再滲透到不同的群體中,通常是需要跨語言、跨文化來完成的。譯本作為雙文化的載體,見證并體現了翻譯的文化建構過程,即從語言傳輸到文化建構。盡管譯本在文化歸屬上是譯語文化的產品,但就其文化屬性而言卻是源語與譯語文化的混合體(楊仕章,2004:43)。因此,如何將源語文化引入到譯語的文化環境中,使其在社會群體的物質與精神層面發揮一定的正向作用是當前值得思考的問題。