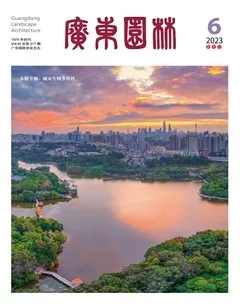

高度城鎮化背景下廣州市古樹名木保護模式探討

魏丹 鄭昌輝

摘要:在高度城鎮化背景下,古樹名木保護面臨著生境條件惡化、保護主體減少、保護文化式微等困境,保護方式的可持續性不佳。通過分析廣州市古樹名木資源特征,對比發達國家的古樹名木保護經驗,嘗試構建“生境-主體-文化”三位一體的綜合保護模式:通過保護古樹名木及周圍環境,連點成面重塑生境條件;通過挖掘古樹名木的游憩與商業價值,鏈接并擴展保護主體;通過培育民間儀式與種植傳統,傳承古樹文化并實現永續發展。該保護模式能兼顧古樹名木的多種價值,是高度城鎮化區域的一種綜合應對。

關鍵詞:古樹名木;保護模式;城鎮化;古樹文化;廣州

中圖分類號:Q948.2

文獻標志碼:A

文章編號:1671-2641(2023)06-0002-05

收稿日期:2022-06-11

修回日期:2022-12-22

Abstract: Under the background of high urbanisation, the protection of old and valuable trees is faced with the dilemma of deteriorating habitat conditions, decreasing number of protection subjects, declining protection culture, etc., and it is difficult to sustain the protection method. By analyzing the characteristics of old and valuable trees in Guangzhou and comparing the experience of old and valuable trees protection in developed countries, this paper tries to build a comprehensive protection mode of "habitat, main body and culture": through the protection of old and valuable trees and the surrounding environment, reshaping the habitat conditions by connecting the dots; through the excavation of recreational and commercial value of old and valuable trees, linking and expanding the main body of conservation by exploring the cultivation of folk rituals and planting traditions, inheriting the culture of old and valuable trees and realises sustainable development. This conservation model can consider the multiple values of old and valuable trees and is a comprehensive response to highly urbanized areas.

Keywords: Old and valuable trees; Protection pattern; Urbanization; Culture of ancient trees; Guangzhou city

近百年來,城鎮化成為全球性的時代洪流,城鄉所有的社會、經濟與文化活動皆受其影響[1~3]。城鎮化加快了人地關系的演變,對古樹名木的生存環境、保護主體與保護文化形成了較大沖擊[4~7]。我國為了兼顧社會發展與生態文化資源保護,將古樹名木列入《中華人民共和國森林法》和《中華人民共和國刑法》的保護范疇。古樹名木保護雖然在國家層面上受重視程度較高,但在研究上尚存在著重視資源特征挖掘而輕視保護模式探索的現象,在實踐上也存在著“重生態、輕文化、重政府、輕民間”等結構性不足,保護工作的永續性不佳。在城鎮化背景下,城鎮建設導致大量古樹名木遭到砍伐[8~9],用地的無序擴張導致生境破碎,生態系統的結構與功能遭受嚴重破壞[10];原住民的流失與傳統關系的解體使古樹名木的保護主體逐步減少[11~13];古樹名木所附加的文化傳統在此過程中也日趨消亡[14~15]。

以廣州為代表的珠三角城市群是我國城鎮化最早、最高的區域之一,廣州所面臨的古樹名木保護困境具有典型性,所派生的保護機制也具有較高的普適性與前瞻性。本研究通過分析廣州市古樹名木資源保護特征及保護方式,對比其他高城鎮化率國家的古樹名木保護方式,嘗試為南方高城鎮化區域構建生境保護、主體保護、文化保護三位一體的綜合保護模式。

1 資源調查歷史

廣州市古樹名木的保護活動開展較早,資源普查與數字化建設較為完備。從1985—2019年,廣州市共進行了7次古樹調查,范圍由老城區向中心城區,再向外圍郊區及農村擴展,保護范圍逐步擴大,保護力度不斷增強。整個過程可歸納為3個階段(表1):1)第1~5次調查主要集中在老城區,記錄古樹名木1 185株(圖1),處于起步階段;2)第6次調查范圍擴大至廣州全境,統計結果是11 589株(圖2),處于發展階段;3)第7次進行全市精準核查,統計結果是10 133株(圖3),處于完善階段,在定級編號、建檔立戶等管理方面逐步實現數字化和系統化。

廣州市古樹名木的普查活動與城鎮化的發展進程及國家對生態文化遺產的價值認知提升密切相關,是一個加速度的過程。起步階段的普查主要源于核心古城區建設與古樹名木保護所形成的沖突;發展階段的普查源于廣州市全面進入高速城鎮化,全域范圍內面臨著發展與保護的價值博弈;完善階段的普查源于高度城鎮化時期,高質量城鄉發展與精細化生態文化資源管理的協同需求。

2 資源現狀分析

2.1 數量、群落與密度

2019年廣州市古樹名木的資源普查結果顯示(表2),廣州市當前共有古樹名木10 133株,占全省總株數的12.60%,其中有66.70%呈散生分布,32.70%為群生分布。從古樹名木的數量、群落、密度來看,廣州市古樹名木資源的區域分布有如下特點:

1)古樹名木數量較多且分布不均,數量最多的為黃埔區與增城區,二者占總數的72.92%,數量較少的為天河區和海珠區。古樹名木數量整體呈現中心城區較少,外圍城區較多的特征;存留數量與各城區人口密度與城鎮化程度基本成反比。

2)古樹群落數量較少且分布相對集中。廣州市古樹群共有56個,其中有38個古樹群保護的目的樹種為荔枝,有7個古樹群保護的目的樹種為烏欖,二者共占古樹群落總數的80.36%,且這些古樹群主要分布在黃埔區和增城區。可見黃埔區與增城區的果樹種植傳統對古樹群落的形成有直接影響。

3)古樹名木分布密度差異較大,密度最高的為黃埔區,其次是越秀區和荔灣區,密度較低的為海珠區、花都區、白云區、南沙區和從化區。結合古樹名木的數量來看,黃埔區較低的人口密度與果樹種植傳統導致古樹存留總量與密度均較高;越秀區與荔灣區存留的古樹數量并不多,因其城區狹小而密度較高;除海珠區古樹名木數量過小導致的密度較低之外,花都區、白云區、南沙區和從化區等外圍區域的古樹名木數量與密度均較低。

2.2 城鄉分布與生長狀態

廣州市古樹名木總體分布為城區多于鄉村①(圖4);有88.55%的古樹名木長勢正常(圖5);有93.43%的古樹名木的生長環境在中等水平及以上,有6.57%處于較差的生長環境當中(圖6);有85.13%的古樹名木權屬為集體,0.04%為企業與個人所有,國有占比僅為14.83%(圖7)。

古樹名木在城區的分布數量多于鄉村的原因較多,一是城區保護措施完善使保存率較高,二是鄉村古樹的普查數據低于實際數據(調查范圍要求“村前屋后與人們生活相關的古樹,且自然保護區內生長的古樹名木不納入普查范圍”)。經走訪調查得知,古樹名木的生境狀態與長勢情況受雜物堆放、地面硬化、建筑阻礙等人為因素擾動與白蟻為主的病蟲害威脅。古樹名木絕大多數都歸集體所有,只強調政府主體的保護舉措是遠遠不夠的,需要強化集體力量的投入并激發原住民的保護熱情。

2.3 優勢樹種分布情況

廣州市共有古樹名木103種,數量排名前5的為荔枝、榕樹、烏欖、格木、木棉,共計8 938株,占總量的88.22%;主要分布于黃埔區、增城區與花都區;其權屬主要為集體所有(表3)。荔枝數量最多,占古樹名木總量的54.65%,群生、散生數量平均,其大多數分布在黃埔區城中村周邊的果園,99.5%為集體所有,是近年古樹名木保護和城市開發建設沖突的焦點樹種。而榕樹作為風水樹種,木棉作為景觀樹種,多為人工種植,主要為散生分布在居住區附近;烏欖、格木是人工種植的經濟樹種,主要以群生分布于果園。

廣州市優勢樹種的分布特征說明古樹名木的歷史遺存主要源于果樹種植以及風水樹與景觀樹保護,是由本地人生產、生活凝練而成的文化景觀。這說明未來的保護行動要聚焦優勢樹種的生境保護,要將本地集體的保護活動與具體的生產、生活進行鏈接,要從功能到文化層面強化保護體系的構建。

3 資源保護與城鎮化協同

廣州市豐富的古樹名木資源體現了當地自然環境的優越性,更彰顯了長期以來人類生產、生活所形成的累積效應。高度城鎮化區域的古樹名木保護要解決資源保護與城鎮化協同等問題,除了常規的保護難題之外,還要面對生境碎片化、保護主體數量減少且能動性下降、保護文化逐步消解等城鎮化伴生的困境。廣州市古樹名木的資源現狀與保護歷程說明:

1)在高度城鎮化形成的生境條件惡化的背景下,大部分古樹名木通過精心保護仍能較好留存。廣州古樹名木的分布密度從城市核心區到近郊區及遠郊區整體呈現“中-高-低”的特征。越秀區與荔灣區等老城區城鎮化已經完成,建設擾動較少,古樹名木呈散生斑塊分布,生境雖小但十分穩定,利于點狀保護;黃埔區建設開發較晚,古樹名木的數量與密度均高,群落特征顯著,利于集中連片保護,是未來保護的重點區域;花都區、南沙區等外圍區域的古樹名木數量與密度均較低,利于點狀保護結合連片保護。

2)經濟效益驅動保護主體的自發保護,法律法規構建保護主體的保護共識。廣州市絕大多數古樹名木為集體所有,其中數量最多的種類是荔枝,主要分布于黃埔區,是傳統果木種植經濟的遺產。黃埔區現存多片300年以上的古荔枝林,也是“糯米糍”“桂味”等珍貴品種的原產地,因其持續產生的經濟價值受到本地人的自發保護。在廣州市“東進”戰略的影響下,開發建設的效益遠高于集體林地的經濟收益,本地群體自發保護的動力下降,部分古樹在城鎮化中消失[16]。但近年來隨著法律法規的健全、執法力度的加強以及普法工作的擴展,古樹名木保護的重要性漸成共識。

3)傳統古樹文化利于古樹名木的長期保護與持續更新。榕樹作為傳統的風水樹,木棉作為傳統的景觀樹和廣州市樹廣泛分布。這2種古樹有70%以上分布于鄉村,而鄉村的神性文化直接影響景觀格局[17]與古樹存續[18]。不能簡單地把“風水林崇拜”與“神樹崇拜”[19~20]等神性文化視為封建迷信,其文化內核是長期形成的生態智慧與長者尊重。城鎮化與科技化帶來的人口流失與文化沖擊使人們對傳統的歸屬感與認同感消失[21],進而致使古樹神性文化瓦解,影響自發保護熱情并加快古樹名木消亡。

4 古樹名木保護的國際經驗

日本與美國的古樹名木保護模式也是在高度城鎮化背景下運行的,對其成功模式的研讀利于廣州市保護工作的開展,也對我國東南沿海城市群有一定的借鑒意義。

1)在生境保護上,日本與美國兼顧了高城鎮化率與古樹名木保護,實現了系統保護[22~23],其城市及周邊地區森林植被集中連片,生態效應明顯,在法規管控下實現整體保護[24~25]。這說明在生態規劃優先的模式下,城鎮化率的提高同樣可以保證較高的森林覆蓋率與古樹名木生存發展所需的連續生境。

2)在主體保護上,日本與美國已經形成多元主體共同保護古樹名木的傳統。政府制定規劃機制、保護等級、利用方式、資金來源及獎懲措施等[26],“自上而下”引導和公眾“自下而上”行動相結合,形成了行政機關、科研教育機構、志愿者組織和當地居民相互協作的模式。

3)在文化保護上,日本與美國的自然教育文化已成系統,傳統文化也得到繼承與發展。兩國通過自然保護地建設、自然教育等方式滿足大眾需求并培養其環保意識[27]。根據“知、情、行”理論,人們對自然認知程度的提高,有利于人們產生環境共情并提升保護古樹名木的熱情[28]。日本宗教氛圍濃厚,人們相信通過栽植和保護樹木可以得到福祉,“神樹”“圣林”文化促使保護活動永續進行[29]。

5 三位一體的綜合保護模式

通過對廣州市古樹名木的特征分析與成因解讀,借鑒國外保護模式的優點,筆者嘗試構建一種應對高度城鎮化區域,綜合考慮生境保護、主體保護與文化保護的三位一體保護模式(圖8)。

在生境保護上要做到單體保護與區域保護相結合、科學性原則與系統性原則相結合。不僅要重視單體植株的保護,要做到定級編號、古樹修復與病害管理,更要做到區域保護,用景觀生態學的方法做好分區管理、廊道管理與城市聯動。生境保護要因地制宜,根據核心區、近郊區、遠郊區等不同區域劃分保護等級:核心區側重高品質點狀斑塊保護,近郊區與遠郊區強化集中連片保護與點狀保護相結合。除此之外,還應該將古樹名木的斑塊、群落與城市綠道、碧道相連接,形成一種新的“綠色基礎設施”。

在主體保護上要強化多利益主體聯合、保障性原則與體驗性原則相結合。不僅要重視政府主體的資金投入、法治保障與系統評價,也要發動社會力量,推動城鄉聯動,與城鄉居民的游憩體驗聯系起來,形成一種穩定的情感連接。政府主體制定規則,聯動其他利益主體參與古樹自然教育和古樹運營、認領及更新等保護利用。古樹名木作為自然界的生命體,并不適合“博物館式”的封存保護方式,要將古樹名木保護與城鄉各利益主體的經濟與文化生活鏈接起來。

在文化保護上要強化自然與環境教育,以文化科普為原則,強化生態與法律知識普及,建立互動與體驗場所,將古樹名木區域建成人與自然相協調的公共空間;要堅持文化可持續理念,重視神樹文化與保護文化的挖掘與宣傳,要用開放的態度來對待神話傳說、民間信仰與歷史記憶,使科學與人文并重,科普教育與民俗活動并行,科學的生態觀與浪漫的人文觀交融。只有保護及利用當下古樹并培育未來古樹的文化被建構起來,古樹名木的保護才能持續長存。

6 總結與討論

本文通過分析廣州市古樹名木資源現狀,思考在高度城鎮化背景下古樹名木保護工作的開展重點,結合發達國家的古樹名木保護經驗,得出:高度城鎮化背景下的古樹名木保護不能“重生態、輕文化,重政府、輕民間”,而是需要結合生境、主體、文化三大要素來共同構建復合型的保護模式。“生境-主體-文化”三位一體的保護模式可以應對高城鎮化區域人地的高頻互動,能實現科學性、系統性、保障性、體驗性、文化性與持續性的協同。古樹管理部門要有生態修復、社會治理與文化融合的視野,要結合生態學、社會學、人類學等多學科視角來思考與踐行保護工作。

“生境-主體-文化”三位一體的保護模式是解決廣州市古樹名木保護效用性與持續性的關鍵舉措。要借鑒此框架編制古樹名木保護導則,同時通過“生境調研與修復-主體參與及協同-文化挖掘與應用”相對應的綜合評價法來評估其保護成效。

注:圖片均由作者繪制,圖1~3底圖來自審圖號粵S(2022)005號

參考文獻:

[1] 靳思佳,孫超,車生泉. 古樹名木與城市結構關系研究——以上海市松江區為例[J]. 上海交通大學學報(農業科學版),2012,30(2):17-23.

[2] BARRINGTON-LEIGH C,MILLARD-BALL A. A century of sprawl in the United States[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences,2015,112(27):8244-8249.

[3] 潘竟虎,戴維麗. 1990—2010年中國主要城市空間形態變化特征[J]. 經濟地理,2015,35(1):44-52.

[4] 鄧洪濤,薛冬冬,楊艷婷. 快速城市化地區古樹保護現狀與對策——以深圳市龍華區為例[J]. 林業調查規劃,2018,43(3):183-187.

[5] 邱毅敏. 廣州古樹名木保護與利用研究[D]. 廣州:華南理工大學,2011.

[6] 葉有華,孫芳芳,張原,等. 快速城市化區域經濟與環境協調發展動態評價——以深圳寶安區為例[J]. 生態環境學報,2014,23(12):1996-2002.

[7] 何賢平,鄔玉芬,馮家浩. 東南沿海古樹名木消亡規律與保護管理對策——以浙江省寧海縣為例[J]. 華東森林經理,2011,25(4):52-56,61.

[8] ZHOU Y,CHANG J. Imitation, Reference, and Exploration——Development Path to Urban Renewal in China (1985-2017)[J]. Journal of Urban History,2020,46(4):728-746.

[9] 林雯,李聰穎,周平. 廣州城市森林六種典型林分碳積累研究[J]. 生態科學,2019,38(6):74-80.

[10] 史芳寧,劉世梁,安毅,等. 城市化背景下景觀破碎化及連接度動態變化研究——以昆明市為例[J]. 生態學報,2020,40(10):3303-3314.

[11] 易綺斐,王發國,葉琦君,等. 廣州從化市古樹名木資源調查初報[J]. 植物資源與環境學報,2011,20(1):69-73.

[12] 姚云云,東波,曹雋. 城市化進程中鄉村地域的相對性衰退與振興—基于發展社會學視域的思考[J]. 沈陽大學學報(社會科學版),2019,21(6):682-686.

[13] 田毅鵬. 鄉村過疏化背景下村落社會原子化及其對策—以日本為例[J]. 新視野,2016(6):26-31.

[14] 魏丹,代色平. 廣東榕屬古樹分布及歷史文化研究[J]. 廣東園林,2022,44(6):2-5.

[15] 魏丹,賴略,鄭昌輝,等. 河源市古樹資源特征分析研究[J]. 林業與環境科學,2020,36(3):80-85.

[16] 徐志平,葉廣榮,何世慶,等. 廣州市古樹群保護現狀調查[J]. 廣東園林,2012,34(1):55-57.

[17] 官紫玲,陳順和. 鄉土文化景觀安全格局及遺產廊道構建研究——以福建永泰為例[J]. 中國園林,2020,36(2):96-100.

[18] 陳涵子,吳承照. 從風水林到國家公園—利益相關者集體行動的邏輯[J]. 中南林業科技大學學報(社會科學版),2019,13(5):18-24.

[19] 李仕裕,葉育石,王發國,等. 廣州市風水林植物組成及分布區類型分析[J]. 植物資源與環境學報,2013,22(1):102-109.

[20] 楊國榮. 關于中國傳統林業遺存——風水林的歷史文化初探[J]. 林業經濟問題,1999(6):60-63.

[21] 李雄華. 城市化進程中鄉村環境建設與村落保護[J]. 生態經濟,2015,31(2):168-171.

[22] 陳一葉. 城市化背景下的地域景觀保護——日本社區營造的經驗啟示[J]. 美與時代(城市版),2016(4):65-66.

[23] 劉小蓓. 日本鄉村景觀保護公眾參與的經驗與啟示[J]. 世界農業,2016(4):135-138,154.

[24] 張松. 日本歷史景觀保護相關法規制度的特征及其啟示[J]. 同濟大學學報(社會科學版),2015,26(3):49-58.

[25] 夏云嬌,劉錦. 美國國家公園的立法規制及其啟示[J]. 武漢理工大學學報(社會科學版),2019,32(4):124-130.

[26] 吳妍,劉紫微,陸怡帆,等. 美國國家公園環境教育規劃與管理現狀研究及其對中國的啟示[J]. 中國園林,2020,36(1):102-107.

[27] 劉思源,唐曉嵐,孫彥斐. 發達國家自然保護地森林資源生態保育制度綜述[J]. 世界林業研究,2019,32(3):1-6.

[28] 陳曉,王博,張豹. 遠離“城囂”:自然對人的積極作用、理論及其應用[J]. 心理科學進展,2016,24(2):270-281.

[29] 楊娛,田明華,黃三祥,等. 公眾認知、情感對公眾參與古樹名木保護與管理的行為意向影響研究——以北京市為例[J]. 干旱區資源與環境,2019,33(7):49-55.

作者簡介:

魏丹/1982年生/女/遼寧大石橋人/碩士/廣東省林業科學研究院(廣州 510520)/正高級工程師/研究方向為景觀植物選育、古樹保護和自然教育等

(*通訊作者)鄭昌輝/1983年生/男/福建三明人/博士/中國農業大學(北京 100083)/副教授/研究方向為鄉村建筑與文化景觀、城鄉規劃與空間更新、藝術設計及其理論等/E-mail: changhui@cau.edu.cn