孫犁與“農桑種樹書”

周朝暉

一

談論孫犁先生晚年的文學銳變,話題頗為豐富。其中,有關他在新中國成立后—尤其是晚年—讀書趣味的變遷,是比較集中的話題。或許這也是基于“讀書影響精神生活”這一語境下的題中之義,但延伸引發出的思考已不僅限于文學范疇。

孫犁晚年的作品,絕大多數是隨感類的隨筆文字,其中“讀書記”占有相當的分量,也是我長期嗜讀的部分。學生時代開始,我就陸續讀了《書林秋草》《書衣文錄》《耕堂讀書記》和“耕堂劫后十種”,其中還有孫老親筆簽贈的文本,更足珍視。這些文字,內容豐富,涉及面很廣,不僅透露出作家的閱讀傾向和趣味,而且書頁間散發出的信息量很豐富,對國家、社會、歷史、文化的思考,乃至個人生活經驗教訓等,都不擇而出、娓娓道來。另一方面,就我自身的閱讀體驗來說,要理解孫犁的晚年讀書,也經歷了一個漫長的過程,不同年齡階段會有不同的關注點和解讀層次。比如此前購讀了孫犁所著《野味讀書》,讀到《我的農桑畜牧花卉書》一文時,就有一種如見故人的意外和驚喜,掩卷而思又恍然有所感悟。

說是意外,是因為這篇文章我早年大致讀過,但是可能是閱歷和興趣的原因,沒有讀懂,就輕輕放過,乃至多年后重逢有如初見;驚喜的是,孫犁的讀書隨筆中,竟然有一篇專門談論“農桑種樹書”的心得文字,不僅在以文學為本業的作家中罕見,也讓我獲得“作家眼中的古代農書”這么一個閱讀視角,從中我也隱約看到了對孫犁的文學與思想起某種支配作用的精神源泉。

二

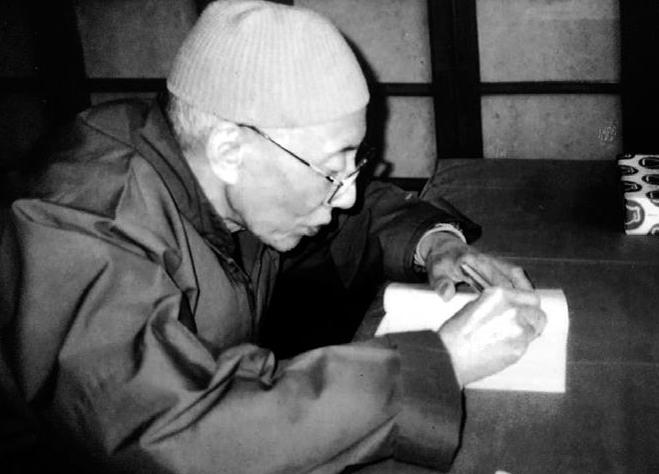

孫犁簽贈作者《孫犁新詩選》的情景,1994 年3 月

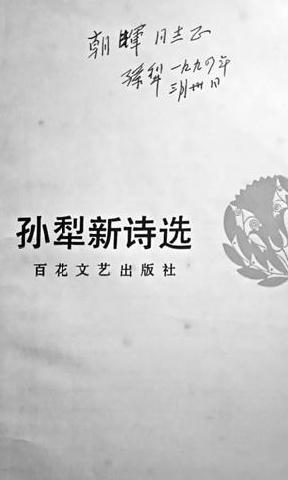

孫犁簽贈作者的《孫犁新詩選》扉頁

孫犁一生愛書,至死不渝,可謂生命不息,讀書不止。無論身處哪一種境地,他都會利用一切條件,想盡一切辦法讀書。以書為中心,其間所發生的覓書、買書、藏書、補書、寫書等,則構成了他讀書生活的一大內容。而在晚年,他的讀書傾向發生很大變化:“我現在的讀書,從新文藝轉入舊文藝,從文學轉入歷史和其他領域的雜著。”所謂歷史和其他領域的雜著,就是我國古代目錄典籍中的經、史、子、集各部;所謂的雜著,就是隸屬于子部之下的譜錄和雜著,這方面的內容非常龐雜,數量非常龐大,可以說宇宙乾坤之大,蟲魚草木鳥獸之細,無所不包,也顯示了孫犁的閱讀趣味之廣。如本文所著力關注的“農桑、畜牧、花卉書”,從我國傳統的目錄學劃分來看,這些書基本都可以歸入農家的“農桑種樹書”之列。

所謂“農家”,又稱“農家者流”,始見于西漢劉向、劉歆父子編纂《別錄》《七略》中,班固修《漢書·藝文志》沿用下來,有云:“農家者流,蓋出于農稷之官。播百谷,勸耕桑,以足衣食”,與九流十家同列。所謂農書,就是“農桑種樹書”。用今天能的話來說,就是“講述中國固有的(傳統的)農業生產知識和技術的著作”。我國古代農書所涉及的內容非常龐大,舉凡農耕、園藝、蠶桑、畜牧、獸醫、林木、漁業,乃至農產品的加工、儲藏和烹飪等眾多門類。《藝文志》為農家之書單獨設類,于《諸子略》類目下著錄東漢以前所見的農書九部一百一十四篇,成為我國書志著錄農書之濫觴,并成為各種官修私著目錄書的傳統。在我國古代農業發展的不同歷史時期,都有一些代表性農書,深刻反映了當時的農業發展面貌和農業科技水平,成為中國古代農業發展各個階段的標志。現代農史學家王毓瑚所著的《中國農學書錄》一書將五百四十二種古農書,細分為十四類:

一、農業通論。指的是綜合性農書,如《齊民要術》《農政全書》等;

二、農業氣象、占候類。如《師曠雜占》等;

三、耕作、農田水利。如《管子·地員篇》《澤農要錄》等;

四、農具制作與應用。如《末耜經》《農具記》等;

五、大田作物。如《糖霜譜》《金薯傳習錄》等;

六、竹木、茶等經濟作物。如《竹譜》《茶經》等;

七、蟲害防治。如《捕蝗考》《捕蝗匯編》等;

八、園藝通論。如《南方草木狀》《秘傳花鏡》等;

九、蔬菜及野菜。如《筍譜》《救荒本草》等;

十、果樹。如《荔枝譜》等;

十一、花卉專譜。如《洛陽牡丹記》《金漳蘭譜》等;

十二、蠶桑類。如《蠶經》《桑志》《柞蠶雜志》等;

十三、畜牧、獸醫類。如《相馬經》《相牛經》等;

十四、水產類。《閩中海錯疏》,等等。

對照以上農書專門分類,在孫犁所藏讀的“農桑種樹書”,數量之多,內容之豐富,種類之齊全,實在令人驚嘆!比如,以綜合性農學典籍而言,有《齊民要術》(北魏賈思勰著)、《王禎農書》(元王幀著)、《農桑輯要》(元司農司編撰)、《農政全書》(明徐光啟撰)、《欽定授時通考》(清張廷玉著)、《裨農撮要》(清陳開淽著),專業性著作看則有《蠶桑萃編》(清衛杰著)、《司牧安驥集》(唐李石等撰),從植物學《植物名實圖考》《植物名實圖考長編》(清吳其濬撰),園藝類有《群芳譜》(明王象晉撰)、《欽定廣群芳譜》(清汪灝撰)、《秘傳花鏡》(清陳淏子撰)、《花經》(宋張翊撰),草藥書有《本草綱目》(明李時珍著),農耕圖譜則有《耕織全圖》(清焦秉貞撰)等,真是洋洋大觀。以我寡聞淺嘗的農學知識來看,文中這些書目,幾乎可以作為專事農學研究者的裝備,況且根據孫老的透露,《四庫全書》子部農家類“其重要者,余皆置備”。《四庫全書總目提要》子部條目下所著錄的歷代綜合性農桑著作計有十九部二百五十三卷;如果再加譜錄類中“關系農業”的園藝類即“草木鳥獸蟲魚之屬”,那是一個更為龐大的數量(近百種五六百卷)。作為一個并非以農學為本業的作家來說,對農書興趣之深,涉獵之光,在作家中大概鮮有比肩者。

孫犁的讀書量之大,知識結構之多元,涉獵面之廣,早有定評。學者來新夏在《重讀〈耕堂讀書記〉》中說:

《耕堂讀書記》是我認真讀過的孫犁作品,我非常驚訝,即使一些專攻文史的學者,是否讀過他讀的這些書,也是值得思量的。

三

不過,孫犁購讀種類如此豐富,數量如此之多的“農桑種樹書”,并非治學之需,而純然只是個人情趣使然。就像他在文章中說的:“我購買這些書,原也不是打算研究這門學問,不過是因為來自農村,習于農事,對于農書,易生感情而已。過去也沒有認真讀過,晚年無聊,乃重新翻閱一次。”消磨晚年的無聊時光,可供閱讀消遣的圖書很多,文學家孫犁嗜讀農書,看似“野味讀書”的背后,似乎寄托了某種很深的個人情感。

孫犁生命中與“三農”—農村、農民、農業有著諸多不解之緣。孫犁,原名孫樹勛,一九一三年出生于河北省安平縣一個農家。自幼在華北冀中平原浮沱河畔的農村長大,對鄉土的一山一水,一草一木,尤其是對農村、農民、農事,都有很深的感情。他生肖屬牛,后來從事寫作給自己取筆名“孫犁”即源于此。此外他曾用過的筆名也大多與農桑的耕耘稼穡有關,最常用的如“縱耕”“蕓夫”等;他的書齋名“耕堂”;他最喜歡的一枚藏書票是一位老農扶犁耕種的印刻畫兒,上端寫著“愛讀書”。他曾在各種場合說過,“我對農村、農民有天然的親近和愛好”。對故土農桑的深厚情懷終生不渝,也深刻影響了他的文學與人生。

農村,這個最為深厚廣闊的人間天地,是孫犁生命與文學之源泉。他的童年在華北冀中平原的田野里度過;參加革命后,又長期生活戰斗于鄉村山林之中。對于華北大地上尋常的糧食、果蔬、花卉、草木和果樹等,孫犁不但了如指掌,具有豐富的知識和興趣,而且充滿了感情,這些都在他作品里留下濃重的色彩。

讀孫犁的文學作品,不論是小說還是散文中,種類繁多的花草、蔬菜、植物、昆蟲、動物,構成他作品中一個蓬勃葳蕤、生意盎然的鄉土世界,是我國華北農村的一個縮影。抗戰時期,他繞過敵人的封鎖線回家探親,母親毫不吝惜將父親精心呵護才開出的大朵月季花摘下以示祝賀(《母親的記憶》);冬去春來,地窖里懷胎發芽,被移植到水盆當書房清供的白菜花(《菜花》);戰爭年代,在不留名的游擊戰士家里吃過的炒扁豆(《秋涼偶記》);反掃蕩轉移路途中,由于過度饑餓昏倒路邊,隨手抓來連葉帶刺一并吃下的野酸棗(《山地筆記》);還有“在茫茫白洋淀里,每一片葦塘,都有英雄的傳說,那無數次被燒光,無數英雄的血液保持了清白”的蘆葦(《采蒲臺的葦》);土改時,他住在房東家里,那朵與美麗姑娘相映成趣的火紅的石榴花(《石榴》);在青島養病期間,善良美麗的護士贈送的無花果(《無花果》);小區垂柳下,高大健康俊俏的小保姆(《樓居隨筆》)……孫犁對家鄉的蟲魚鳥獸,同樣也寄托了深厚的鄉土之情:童年時代捉黑老婆蟲、老道兒(《昆蟲的故事》);堂妹將吐絲的蠶寶寶放在墨盒,寄托前程似錦祝福(《蠶桑之事》);和敵寇周旋游擊時,在青紗帳里聽悅耳的蟈蟈鳴叫聲(《蟈蟈》);在青島療養期間,深深感動于那“不在寒暑之間趨避,能與風雨相狎相習,巖石下不為海浪所動的海鷗……”(《海鷗》)

草木蟲魚,原本是沒有情感和社會學意義的,但它們一旦與社會歷史,以及作家的人生經歷相融合,就會被賦予情感色彩與時代變遷的含義,因而具有審美的功能與意義。在這個層面上來觀照孫犁筆下的草、木、蟲、魚、鳥、獸,可知它們既不屬于博物學上的知識范疇,也絕非僅僅是閑情逸致的情趣,而是寄托了對腳下的大地和大地上的家國黎民蒼生的深厚情感。這種情懷在格局上,與傳統士大夫的“雅賞”“清玩”心態有了質的區別。

一方水土養一方人,華北農村故土是孫犁的靈魂棲息之地。他說:

我出生在河北省農村,我最熟悉、最喜愛的是故鄉的農民,和后來接觸的山區農民。我寫農民的作品最多,包括農民出身的戰士、手工業者、知識分子。

他的諸多作品,不僅寫了童年眼中淳樸自然的鄉村風物,還在抗日戰爭這個關系著中華民族生死存亡的廣闊背景下,去表現、演繹農民與戰爭、與土地等更為復雜的錯綜關系。戰爭帶給孫犁內心的觸動,遠遠要比那些風土人情來得多,他在全民族同仇敵愾、浴血奮戰的過程中看到了“善”與“美”的極致:“善良的東西、美好的東西,能達到一種極致,那就是抗日戰爭。我看到農民,他們的愛國熱情、參戰的英勇,深深地感動了我,我的文學創作,就是從這個時候開始的。”其后孫犁在解放區和新中國成立后創作的,反映土地改革運動的作品,更觸及農村問題的深層變革和農民命運的錯綜變化。一九四九年,孫犁告別鄉土,走進大城市,與新中國一道翻開生活與文學新的篇章。

進城之后的孫犁,文學創作上仍舊立足于鄉村的經歷和記憶。一方面,這顯示出故鄉土地在他身上留下的烙印之深;另一方面,也顯示出他對城市生活和時代風氣的難以適從,他的寫作開始游離于主流話語的邊緣。個中固然有諸多深層次的因素,但從文學本源論這一題目來看,則與他遠離熟悉的土地與生活的滋養不無關系。就像扎根華北平原上偉岸、筆直、傲然挺立的白楊樹,一旦離開深厚的土壤就會枯萎凋零一樣;進入大城市的孫犁在創作上,一度面臨了出道以來的最大的困惑和危機。他在《無為集》的后記中這樣寫道:

我的一生,是最沒有遠見和計劃的。渾渾噩噩,聽天由命而生存。自幼胸無大志,讀書寫作,不過為了謀求衣食。后來竟懷筆從戎,奔走爭戰之地;本來鄉土觀念很重,卻一別數十載,且年老不歸;生長農家,與牛馬羊犬高粱麥豆為伴侶,現在卻身處大都市,日接繁囂,無處躲避;本厭官場應酬,目前卻不得不天天與那些閑散官兒、文藝官兒、過路官兒交接揖讓,聽其言詞,觀其舉止。

農村、農民與農業所構成的鄉土情結,是理解孫犁文學的一大關鍵詞。愛屋及烏,對中國古代農桑之書的特殊閱讀嗜好,豈其然乎?

四

從《我的農桑畜牧花卉書》一文中,還可以一窺孫犁的治學路徑和旨趣。個中既有他得自魯迅讀書門徑的啟迪,又有他長期辛勤鉆研的心得。即所謂“淵源有自”,又“獨具我見”,最終融會貫通,構筑屬于“自家流”的學養格局。

孫犁的“愛讀書”藏書票

在人生道路上,孫犁得自魯迅的啟蒙甚多。他本是出身家境頗為寬裕的農家子弟,原本可能像大多數農家青年子弟一樣,在鄉間晴耕雨讀,風平浪靜過一生,在風起云涌的民族救亡浪潮中,因緣際會走到革命行伍,并成長為一名作家。在這個過程中,魯迅文學的啟蒙是一大推動力。在保定教書時,他如饑似渴地閱讀魯迅的每一篇文章,每次閱讀《為了忘卻的記念》都忍不住熱淚盈眶。他多次抄錄、油印這篇文字,給學生講解,自己則背誦如流。晚年偶然在收音機里聽到魯迅先生的這篇名文,心情仍久不平復。

在治學上,孫犁遵循魯迅的傳統,以魯迅為楷模,摸索治學之道,最終走出一條屬于自己的路徑。進城工作以后,孫犁的生活安定了,開始有條件滿足自己的讀書愛好。他嚴格按《魯迅日記》里每年年終附錄的“書賬”按圖索驥,以經、史、子、集類別廣泛購置古籍圖書,持之以恒、逐年求購,最后大致將魯迅書帳中所列圖書典籍購置完備,成為他讀書生涯中最感快慰之舉,他希望通過這樣的方式來“以證淵源有自”,能“追步先賢”。孫犁在讀書記中,常提起某本書是來源于魯迅的推薦或介紹。孫犁的親近“農桑種樹書”,無疑很大程度上也有來自魯迅熏陶。比如他在《我的農桑畜牧花卉書》中,提及購讀的商務印書館萬有文庫三卷本《王禎農書》時附帶說明:“此書,魯迅先生曾向青年推薦。”只要是魯迅購讀過的書,孫犁總要想方設法買到手,一讀為安。拿孫犁的農桑之書和魯迅的讀書單對照,很多是重合的。有些魯迅小時候的讀物,孫犁也要買到手,比如讀書記里出現的《花鏡》。

《花鏡》是我國古代園藝種植名著,一名《秘傳花鏡》,成書于康熙二十七年(1688)。作者陳淏子,生活于明末清初,抱才不遇,明亡后隱居西湖畔,以讀書園藝安度余生。《秘傳花鏡》全書七卷,是陳淏子從事園藝之道的總結,內容以觀賞植物為主,還涉及禽鳥、獸類、魚類及昆蟲等觀賞類動植物的種植飼養技術。此書十八世紀初流傳到日本,極受好評,幾乎成了“植木屋”(從事花卉果樹業者)必備寶鑒,也深受研究中國文化的學者青睞,到二戰前出了好幾種刻本和日文翻譯本。日本漢學界甚至將它當作研究中華文化的必備書之一。《秘傳花鏡》是魯迅少年時代的愛讀之書。他不僅反復閱讀,而且把書上的插圖繪畫全部臨摹下來,將喜歡的章節段落抄錄在冊,如今在紹興魯迅紀念館里就展示著他早年收藏的《花鏡》。對花卉草木類典籍的熱愛,魯迅終生不衰,他早年手抄的古籍很多這方面的著作,像《南方草木狀》《蘭蕙同心錄》《廣群芳譜》《食草小記》《釋蟲小記》《茶經》《五木經》《燕子春秋》《蜂衙小記》《記海錯》等書。魯迅從日本留學回國后在北京謀職,在寄居紹興會館的日子里,有一段時間就以抄錄古籍排遣郁悶,個中“農桑種樹書”非常多,有王方慶所著《園林草木疏》、李翱所著《何首烏錄》、楊天惠所著《彰明坿子記》、戴凱所著《竹譜》、贊寧所著《筍譜》、陳仁玉所著《菌譜》、傅肱所著《蟹譜》等,計二十種。他批校過的古籍中,屬于農桑園藝的就有《洛陽花木記》《金彰蘭譜》《洛陽牡丹記》《桐譜》及《竹譜》等,這些都可歸入“農桑種樹書”的類屬中。

魯迅的博學趣味與文學的關系是個說不盡的話題,足以構成另一個篇章。我想說的是,這種嗜好和學養,最終體現在文學上,是一種生機勃勃、斑斕五色的豐饒與氣象的呈現。由魯迅讀書趣味的廣博,不但可以一窺其深厚的學殖底蘊,進而領悟文章治學之道—這也是魯迅的一大傳統。

在求知為學上,魯迅多有真知灼見,比如趣味要廣博,不要把自己弄得很狹隘,像《致顏黎民君的一封信》所說的:“必須如蜜蜂一樣,采過許多花,這才能釀出蜜來,倘若叮在一處,所得就非常有限,枯燥了。”孫犁的讀書治學,在趣味上也深得魯迅神髓。二十世紀八十年代,他在給當時剛在文學上起步不久的賈平凹傳授心得:“書讀得雜一些,是個好辦法。”閱讀的廣泛性,使得孫犁獲得了廣博的科學文化知識,構筑了獨特的學養知識體系,不僅走出一條別具一格的治學之路,也涵養了不凡的識見與胸次。

孫犁的閱讀量大得驚人,但這不是他過人之處,他的讀書是有本源、有章法的,其中源自魯迅的經驗與傳統的影響很深。他對舊籍不僅只是瀏覽一過,而且遵循傳統主流治學路徑,也就是錄學的方法去鉆研梳理,每讀一書,輒成一錄,既遵循《七略》開創的“撮其指要,論其指歸”的范式,又有魯迅治學“細細咀嚼品味而有所創新發展”的真傳,成為古老遒勁老枝上開出的生意盎然的新花。這也構成孫犁讀書隨筆的一大特色和魅力。

五

孫犁對農書不只是出于個人的偏好或趣味,或止于擴展知識的另一種渠道法門,而是在閱讀的過程中融入了自己獨特的人生經歷體驗和思考,顯示出深沉而厚重的文化底蘊。盡管他沒有系統論述,但都是直抒胸臆有感而發,雜感式的片言只語,微言大義,從中透露出對中國農民,對廣大農村社會,乃至多我國數千年悠久農業熏陶下的傳統文化的深深思索,具有濃郁的悲天憫人的鄉土家國情懷。

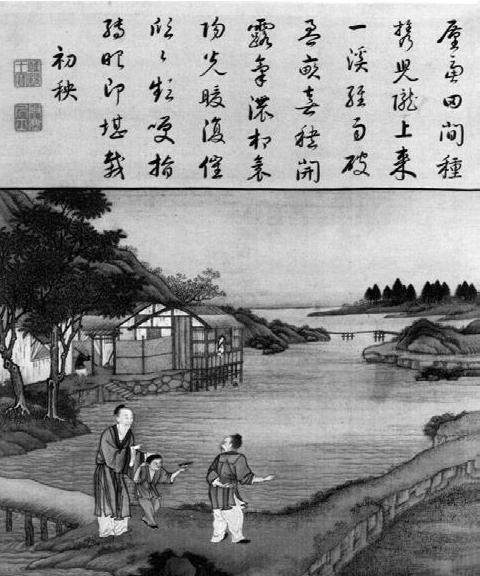

《齊民要術》所描繪的男耕女織社會生活圖景

孫犁出身華北平原浮沱河畔的農村,那里正是北魏賈思勰《齊民要術》一書所展示的自秦漢以來我國古代農耕文明的中心地帶之一,具有悠久而深厚的農業文化傳統。在漫長的歷史階段,以男耕女織為主要特征的自給自足小農經濟,一直是我國農村社會的最主要經濟形態。經濟基礎決定上層建筑,中國歷代重農,以為富國強民之本,并以農桑為興教化、敦風俗之基礎建立在農業生產基礎之上的思想觀念和文學,大多數與農業有關。對于從小開始就生活在其中并接受傳統教育的讀書人來說,必然會對農村、農業有所關注,由此自然而然又升華到對社稷蒼生的關懷。

孫犁的農書讀記,雖然未必系統,但吉光片羽,顯示出深刻的歷史洞見。在反思我國四千年農耕文化傳統時,既認識到這種農耕傳統對于締造華夏文文明的豐功偉績,也看出中國農業社會一些結構性矛盾。比如歷代封建王朝為了維護統治長治久安,都采取“農本商末”的政策,鼓勵農業,限制商業發展,并由此形成一整以農業為基礎套文化價值觀。不過,由于與生俱來的結構性矛盾,儒家的這類學說更多的一種理想色彩,其中包含著無法克服的結構性矛盾。比如對于“農桑致富”的倡導,在出身農家熟悉農民疾苦的孫犁看來,殊為不易,撫今追昔,感慨不已:

余在農村,見到所謂地主富農者,實非由耕作所致,多系祖先或仕或商而得。未見只靠耕作,貧農可上升為中農,中農可上升為富農。而地主之逐漸沒落者則常有。農業辛勞,技術落后,依靠天時,除去消耗,所得有限,甚難添治土地,擴大生產。古人亦云:“稼穡艱難,積累以致之。”然積累甚不易。

兩千多年來,農業一直是封建社會國家的立國之本。魏徵在《隋書·經籍志》說:“農者,所以播五谷,以桑麻,以供衣食者也”,這是典型的“以農為本”的儒家農業觀。也就是“書敘八政,其一曰食,其一曰貨”。孔子說“所重民食”,就是要求統治者要將解決人民的保暖作為施政中的頭等大事。作為從小生活在農村又受過當時較好教育的農民子弟,孫犁熟悉農村,深知農村的穩定,農民的處境,農業的盛衰關乎國運,在漫長的歷史階段曾是國家安危的晴雨表。孫犁對晚明徐光啟的《農政全書》一書尤其推崇,單篇讀書記就寫了兩千多字,可見感懷尤深,某種意義可視為孫犁的“農學觀”,有云:

徐光啟的農書,在記錄古代農學典籍中切實可行的者以外,還輸入新的農業觀點,新的種植方法,新的糧食品種以及與農業有關的水利技術和手工業技術,眼界寬思想開放,其農書可以和李時珍本草綱目媲美,同為我國珍貴文化遺產。

他敏銳地看到,徐光啟的農政全書寫于風雨飄搖的晚明,此書一大半篇幅在講荒政,正是當時社會現實的反映。徐光啟是賈思勰以來最偉大的農學家,他花費近三十年時間研究和實踐寫成的《農政全書》,不但總結了我國四千年農耕文化的寶貴傳統,還引入了當時西歐的農畜牧業技術。此書寫作的一大背景,正是徐光啟在“民不聊生,農村騷動,揭竿而起的形勢,已經形成”的背景下,本著救民于水火的使命感寫成的農學經典。此書于明崇禎十二年(1639)付梓,六年后明帝國在內外交困中滅亡。孫犁見微知著的史識,由此可見。

《農政全書》的讀后記內容十分豐富,包含的信息密度極高,從此書的閱讀出發,孫犁對我國古代農書、農業傳統與文化、國民生計與國家安危、傳統讀書人與農村等做了論述,有時只是短短一兩句話,卻多入木三分的識見,如在討論古代士大夫的謀生之道時說:

中國士大夫,向以農村為根據地,得意時則心在廟堂之上,仕宦所得,購置土地,兼開店鋪。失意時則有田園之想,退居林下,以伺再起。習以為常,不以為非。

這幾句話,高度濃縮,如果鋪陳開來,可能是一篇“論傳統讀書人與農村”的大題目。孫犁大概洞察了某些核心問題,并參以史籍的閱讀與人生閱歷來佐證,零星思索閃爍著智慧之光,顯示對中國農村這個題目思考的深度。類似這樣的見解文中俯首皆是,相信經過學有專長的專家學者梳理研究,一定會有所發見,對于更深入理解孫犁,特別是晚年的思想的與文學,無疑大有裨益。

讀孫犁的這篇文章,我腦海不時浮現起鄭板橋的《墨竹題詩》:

衙齋臥聽蕭蕭竹,疑是民間疾苦聲。

些小吾曹州縣吏,一枝一葉總關情。

我要說,鄭板橋詩中這一飽含社稷蒼生情懷的聲音并非絕響,乃是一種歷久彌新的歷史回聲,從《詩經》發聲,經《離騷》《古詩十九首》、杜甫、李紳、白居易、陸游一直響到孫犁,山鳴谷應。

二○二○年十二月三十一日

修訂于七星西路