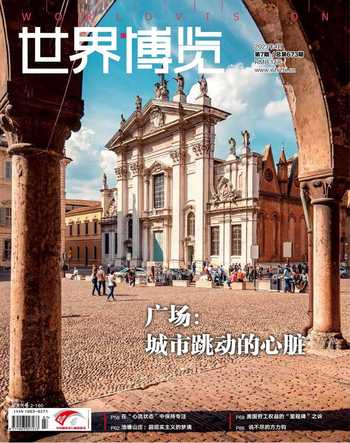

廣場,在文明的源頭中

郭曄旻

在古希臘,由柱廊圍出長方形的封閉空間,構成“阿哥拉”。

在當代城市,“廣場”往往作為地標性的建筑存在。人們或許不會想到,現代都市廣場的淵源,竟可以追溯到遙遠的過去。

根據考古發現,中國早在原始社會就已經出現了廣場的雛形。20世紀70年代,考古工作者在陜西西安臨潼區姜寨村附近的一處仰韶文化初期遺址發現了比較完整、清晰的母系氏族村落基址,有兩條壕溝將居住區和墓葬區隔開。溝內居住區的中心是一個4000多平方米的廣場,房屋建于廣場四周,門都朝著廣場。這似乎是供一個氏族集會、議事、進行宗教活動的公共場所。其格局表明了廣場在社會生活的中心地位。

公元前6世紀古希臘雅典的阿哥拉繁榮景象。

西方廣場的起源

在西方,最早建立廣場的可能是古希臘人。古希臘人將廣場稱為“阿哥拉”(Agora)。這個詞有“集中”“匯集”的意思,古希臘的“阿哥拉”起初只是人們自由交談的場所,人們可以聚集在這里夸夸其談,唯一所需的就是為講話者提供一個講壇或論壇,以及為高貴者提供可能的座位。但進入城邦時代后,情況為之一變。比如雅典的城市中心原本是雅典衛城,隨著衛城中神廟和雕像的增加,空間變得擁擠,促使衛城的行政職能逐漸轉移至衛城西北腳下的雅典廣場周圍。

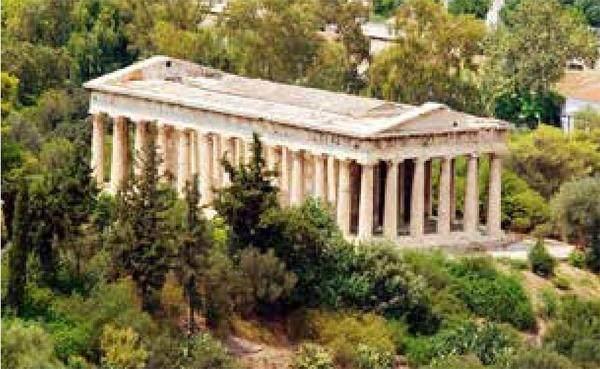

建于公元前5世紀的赫菲斯托斯神廟位于阿哥拉遺址中,是古希臘保存較好的建筑物之一,這里也是祭祀古希臘神話中的火與鑄造之神赫菲斯托斯的地方。

隨著時間的推移,伴隨城市重要公共建筑物的建造,古希臘的廣場又衍生出商業、司法、行政和宗教等活動。公元前4世紀的詩人尤勃勒斯(Eubolus)形象地寫道,“在雅典,你可以在同一個地點買到一切:無花果、傳喚的證據、一串串的葡萄、蘿卜、梨子、蘋果、提供證據的人、玫瑰、粥、蜜蜂窩、鷹嘴豆、訴訟狀、占卜器、蝴蝶花、油燈、滴漏、律法、起訴書……”就這樣,雅典的廣場(阿哥拉)一步步地取代了雅典衛城在城市中的地位,成為城市中最重要的公共活動場所 。

后來,依照亞里士多德的說法,活躍于公元前6世紀末至公元前5世紀初的建筑師希波丹姆(Hippodamus)在小亞細亞的希臘城市米利都(Miletus)設計了世界上第一個規則型的廣場。城市的典型布局為兩條垂直大街從城市中心通過,并在中心大街的一側布置中心廣場,中心廣場占有一個或一個以上的街坊,形成規整的長方形,周圍有柱廊,由柱廊圍出長方形的封閉空間,也被稱為“阿哥拉”。這種規劃成為后世廣場建筑史上的重要原型。

廣場里的古羅馬

與希臘語中的“Agora”相對應的是羅馬城市里的“Forum”。《拉丁語字典》對其的解釋為:位于城鎮中心的公共場所,又稱“piazza”和“campus”,它可以說是羅馬人對城市規劃最重要的貢獻之一。這種新形式的廣場是羅馬城市中商業與民主生活的中心,在幾乎所有羅馬城市的空間結構中都占據著最重要的位置,比如在被火山灰吞沒的龐貝古城里,中心廣場位于城西南角,通過廣場的十字形道路為城市主要道路,廣場尺寸為117×33米,周邊的主要建筑物有朱庇特神廟、法庭、交易所、市場、公秤公尺陳放室、行政機關、會議廳等。至于“永恒之城”羅馬城里,最早出現的羅馬廣場(Forum Romanum)全部用大理石制成,大體呈梯形,廣場四周布設有會堂、神殿和經濟活動的房屋。從功能上看,與雅典的阿哥拉類似,它也是羅馬市民商業貿易、集會、宗教與政治文化的中心。羅馬城中的道路在這里匯集, 而8條通往羅馬周邊行省的大道由這里輻射開去,這就是所謂的“條條大路通羅馬”。

至于羅馬政局的起伏也與廣場休戚相關。在共和國時期,羅馬廣場一個最特殊的功能便是法律功能。刻有羅馬最早成文法典——十二銅表法的銅表就曾掛在羅馬廣場西部。在共和國晚期的動蕩里,古羅馬著名政治家、演說家西塞羅也曾在羅馬廣場西北側的集會場向民眾發出了著名的《反喀提林第二演說》。

羅馬的廣場逐漸有了自己的特色。經過幾個世紀的擴張,“元老院與羅馬人民”(SPQR,羅馬的正式國號)從一個城邦崛起為統治地中海世界的共和國,進而蛻化為帝國,伴隨政治權力的集中,城市廣場的性質產生了改變。商業功能轉移到相對較小的廣場上,慶典和體育活動改在圓形競技場內進行,至于法律和經濟事務則轉移到大會堂內處理。統治者們興建廣場不再是為了民眾集會和日常使用,而是為紀念自己的功績樹碑立傳。

著名的愷撒建造了愷撒廣場(Forum Cesare),開創了羅馬統治者以自己名字命名城市空間的先例,使之成為個人紀念性廣場。另外,因為愷撒家族以維納斯為保護神,所以廣場后建有維納斯廟,廣場中間還矗立著愷撒的騎馬青銅像。這是羅馬歷史上第一個封閉式和對稱式的廣場,此后這種以廟宇為主體的廣場形式,成了羅馬廣場建設的主導樣式。

奧古斯都廣場的戰神神殿居中,立于高大臺階之上,兩側各有一個半圓形的講堂。

圖拉真廣場上豎立著高達38米的“圖拉真石柱”,宏偉浮雕描繪了圖拉真遠征達西亞(今羅馬尼亞一帶)的戰爭場面。

位于意大利羅馬帕拉蒂尼山與卡比托利歐山之間的古羅馬廣場,曾是古羅馬時代的城市中心,保留了較完整的古羅馬建筑群,如塞維魯凱旋門、提圖斯凱旋門、灶神廟、凱撒神廟等。公元4世紀后,這里漸漸蕭條敗落。

進入帝國時代之后,作為愷撒的繼承者,奧古斯都(屋大維)建立了同樣以自己名字命名的奧古斯都廣場(Forum Augustum)。這座廣場直接建在愷撒廣場的東北,與之相鄰,并且規模相當。戰神神殿居中,立于高大臺階之上,兩側各有一個半圓形的講堂。廣場周圍用高達36米的圍墻圍起,形成一個高度封閉的空間。再往后,臭名昭著的暴君尼祿利用公元前64年的大火對基督徒進行殘酷迫害,也借助火災修建了豪華的宮殿,并在愷撒廣場和奧古斯都廣場的東南處修建了尼祿廣場(Forum Nerva)。

更有魄力的則是圖拉真,這位皇帝劈山平地,興建了圖拉真廣場(Forum Traiano)。作為羅馬帝國廣場的最后一組建筑,圖拉真廣場在品質上最為完善,即使在公元4世紀一位挑剔的皇帝眼中,這座廣場依然是羅馬最為宏偉的建筑。美麗的圖拉真廣場中央聳立著他的巨大騎馬銅像,廣場后面是一個長方形大會堂,它的側面是希臘文、拉丁文圖書館,后面是神廟。廣場豎立著高達38米的“圖拉真石柱”,石柱底部是立方體,柱身上面有著巧奪天工的宏偉浮雕,浮雕按螺旋式呈現,描繪了圖拉真遠征達西亞(今羅馬尼亞一帶)的戰爭場面。正是在這次戰爭中,圖拉真不僅消滅了一個強敵,而且獲得了巨大的財富和土地,為自己建 造宏大的公共建筑提供了必要的資金。

圖拉真是愷撒以后羅馬最強大、也是最后一位成功的擴張者和侵略者。在他身后,羅馬帝國的擴張停滯,隨后陷入漫長的衰退,并被“蠻族大遷徙”沖擊得面目全非。原先的繁華都市陷入衰落狀態,許多大城市趨于荒廢,盛極一時的羅馬人口從100萬急劇下降到4萬人,所轄城市的經濟也極為蕭條破敗。一直到公元10世紀,西歐城市才開始復蘇。

(責編:劉婕)