在“心流狀態(tài)”中保持專注

潘楷文

當孩子的大腦還沒有完全發(fā)育好的時候,大腦機制就沒有那么強的目的性。

你是否曾經(jīng)也有過這樣的經(jīng)歷?明明眼前一大堆沒做完的事,卻總是忍不住胡思亂想,效率低下。其實,過于強調(diào)“集中注意力”是反人性的。現(xiàn)代腦研究證明,注意力是一種信息過濾機制。就像那句老話說的:堵不如疏。注意力根本就不是用來聚焦在某一事物上的,在這種機制下,強迫自己專注其實是一種錯誤的行為。因為注意力從來都不是為了專注學習而設置的。

黑猩猩傳球?qū)嶒?/h3>

這個注意力實驗最早是由美國心理學家,也是被公認為“認知心理學之父”的奈瑟爾在20世紀所做的。并且,奈瑟爾也是最早提出“認知心理學的實驗不應該只局限在實驗室中,而應當在真實世界中進行”的心理學家。

奈瑟爾當時的研究很簡單,他拍攝了一段影片,內(nèi)容是有兩支隊伍各自在傳球,一支隊伍身著白衣,另一支隊伍身著黑衣。傳球過程中,有一名黑衣女子從中央撐傘經(jīng)過。接著,奈瑟爾找來受試者觀看影片,當受試者被要求去數(shù)白衣隊伍傳球次數(shù)時,很多人根本就沒看到撐傘的黑衣女子。這項神奇的研究在當時卻沒有激起科學界的漣漪。多年之后,這個實驗在兩位年輕的美國心理學家克里斯托·弗·查布里斯和丹尼爾·西蒙斯的重新設計下大放異彩,這就是心理學上最著名的實驗之一:“看不見的大猩猩”,這個實驗幾乎在所有心理學課本中都提到過。

實驗“看不見的大猩猩”視頻截圖。

改進后的實驗是這樣的:兩人首先找來一幫學生擔任球員并且分為兩隊,一隊學生穿白色球衣,另一隊身穿黑色球衣。丹尼爾擔任攝影和導演,克里斯則負責協(xié)調(diào)大家的動作與記錄拍攝場景,要求兩隊球員互相傳球。然后他們把拍攝好的視頻剪輯成短片,并讓學生帶到哈佛校園里各個角落去隨機找來志愿者進行實驗。參與實驗的志愿者被要求:觀看短片時,在心中默數(shù)白衣球員傳球的次數(shù),但不要理會黑衣球員的傳球數(shù)。整部短片歷時不到1分鐘。實驗結果跟預估的結果差不多,志愿者們基本上都能夠正確回答白衣球員傳球的次數(shù),而當被問到“視頻中有沒有看見一只黑猩猩”時,所有的志愿者都被問懵了,剛才明明只有兩個隊伍在傳球,哪來的大猩猩啊?

于是帶著這種不信任,志愿者們又重新觀看了影片。這次,志愿者們都瞪大了眼睛,看著那個傳說中的大猩猩邁著“六親不認”的步伐走進屏幕,在傳球隊員的中間面向鏡頭,掄起雙拳擊打了幾下自己的胸肌后又緩緩離開了鏡頭。因為這個實驗發(fā)生在1999年,互聯(lián)網(wǎng)還處于在學校內(nèi)方興未艾的階段。這個實驗的視頻在其他哈佛同學的剪輯下,變成了完整的短片,然后迅速在網(wǎng)絡上發(fā)酵傳播,克里斯和丹尼爾也因此躥紅,并一舉拿下2004年的“搞笑諾貝爾獎”。

孩子與成年人在注意力上的區(qū)別

如果說這個實驗本身沒有讓你感覺到震驚,那么真正引發(fā)我反思的,是一次我給小學生上心理課的經(jīng)歷。如果用標準的實驗流程去看這段短片,在我上大學的時候,70多人的階梯教室中,班里幾乎沒有一個同學第一遍就能看見大猩猩。奇怪的是,同樣是用標準的實驗流程去看短片,二年級50多名小學生觀看實驗影片,僅在放第一遍時,班里超過一半的同學都歡呼雀躍起來,說自己看到了大猩猩。

實際上,孩子似乎是在讓世界來決定他們會看到什么,而不是自己決定要從周圍的世界中看到什么。而成年人不是這樣,成年人能夠預先判斷哪些信息對自己有用,哪些信息只是干擾,大腦會強化前者、抑制后者。也就是說,一旦成年人集中了注意力,就相當于要屏蔽掉其他跟你目的不一致的信息,并且成年人的大腦會根據(jù)自己的目的、喜好、興趣,以及自己熟悉的程度,對信息進行再加工。只不過這個加工過程,是在我們無意識的狀態(tài)下自動完成的,這里就不展開解釋了。

而孩子大腦的任務是學得越多越好。所以孩子會注意一切事物,尤其是新的、有趣的、信息量豐富的事物,而不是只注意跟自己直接相關的信息。腦科學研究表明,人類的大腦其實是在周期性地分散注意力,“分心走神是常態(tài)”。大腦時時刻刻在分心,時時刻刻在關注環(huán)境中的最新變化,這是人類大腦生來就有的一種機制。而孩子的大腦還沒有完全發(fā)育好,目的性沒有那么強。所以實驗中,大猩猩的出現(xiàn)比無聊的拋接球活動提供了更多的信息,孩子當然不會錯過這樣有趣的事情。

如今科學家明確了注意力有兩種認知加工方式——“自下而上”和“自上而下”。成年人在“黑猩猩實驗”中集中的注意力就是典型的“自上而下”的認知方式,而孩子本能地看到黑猩猩的反應則是大腦“自下而上”的認知方式。研究還發(fā)現(xiàn),大腦不僅設計了注意力分散的機制,更有意思的是,大腦還自帶了另一種干擾注意力集中的能力——叫“白日夢”或者“走神”,學名叫“心智游移”。

所以,大腦其實用了兩種辦法,在想方設法打破持續(xù)性的專注:一種是大腦自己用周期性注意力衰減的方式打斷持續(xù)性注意;另一種是用心智游移的方式,把注意力拽到跟自己不相關的“胡思亂想”上去。這就是人的天性,也是大腦的運作規(guī)律,都是為了人類更好地生存,更好地繁衍,更好地發(fā)展。至于我們現(xiàn)代社會所謂的“學習”,也就是書本上的學習考試,那是近幾百年的事情,人類進化至今幾萬年了,注意力機制運行得挺好的,只是到了近現(xiàn)代社會,跟社會進步方式?jīng)_突了。

“逆勢硬做”與進入“心流”狀態(tài)

集中注意力的方法目前來看有兩種,第一種叫“逆勢硬做”。說白了,就是違背大腦的運作規(guī)律,額外花費大量的精力,耗費更多的能量,而且需要你有強大的意志力和自控力。而強大的意志力和自控力有個前提條件,就是需要你有強大的元認知能力,這是一種個人控制及引導自己心智歷程的能力。

元認知這個概念是由美國發(fā)展心理學家約翰·弗拉維爾于1976年提出的,他認為元認知是我們審視自己認知的能力,可以幫助人們從困惑的問題中解脫出來,從旁觀者的角度重新審視事件本身,從而容易地解決問題。舉個例子,假如你在學習的時候走神了,在沒有元認知的情況下,你的反應可能是非常懊悔,恨不得抽自己一耳光,但對今后沒有任何影響。如果有了元認知,你就會去反思復盤:剛才自己為什么走神,想的東西對自己究竟意味著什么,注意力為什么不能集中等問題。

“逆勢硬做”還有一個硬傷,就是會出現(xiàn)“白熊效應”。白熊效應源于美國哈佛大學社會心理學家丹尼爾·魏格納的一個實驗,參與實驗的人被單獨隔離在一個房間內(nèi),并被要求坐在一張有麥克風和呼叫鈴的桌子跟前。在實驗開始后的第一個5分鐘,實驗人員要求大家隨便說自己心里想到的任何東西;第二個5分鐘,實驗人員提出要求,讓他們不要想白熊,如果有人想了白熊就要按鈴。

結果顯示,所有受試者都在第二個5分鐘內(nèi)平均按了6次鈴。而且其中一位女性,在努力克制自己的前提下還按了整整15次鈴。也就是說,當你的注意力出現(xiàn)分散,或者出現(xiàn)“心智游移”時,如果你要是強行把自己的注意力拉回來,強迫自己不去關注腦海中出現(xiàn)的念頭和想法,那只會讓你的注意力越來越無法集中,胡思亂想的念頭越控制越多,最終讓你焦慮不已,直至放棄。

既然“逆勢硬做”行不通,那么就要讓你的注意力進入“心流狀態(tài)”。這個概念是著名積極心理學家米哈里·契克森米哈賴教授提出的,他在20世紀70年代發(fā)現(xiàn):多數(shù)人工作一天之后筋疲力盡,但是有些人工作一整天之后,卻還依然精神抖擻。那么,這些人沒有工作嗎?他們的注意力不會被消耗嗎?

于是,他開始研究那些特別有“能量”的人,例如頂尖運動員、音樂家、學者……每個人都提到自己有時候會有精神抖擻的狀態(tài)。當時,米哈里教授訪問了一位著名的鋼琴作曲家,作曲家描述了他在創(chuàng)作時的心情:我會進入到狂喜的狀態(tài),在那個時候,我感覺不到自己,我好像根本就不存在了,我的手好像跟我的意志無關,我坐在那里,帶著崇敬和平靜的心情,音樂就這樣自然而然地從我手中流瀉而出。

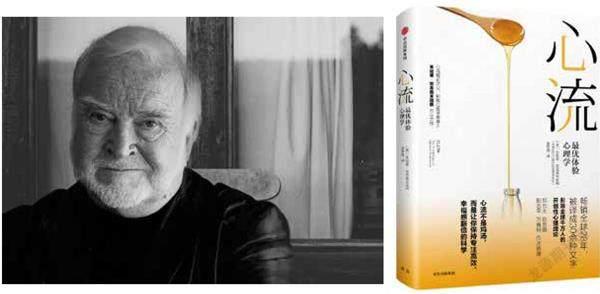

心理學家米哈里·契克森米哈賴教授和他的書《心流》。

1975年,米哈里教授首次發(fā)表了他對這種神秘現(xiàn)象的研究,并給它起了一個很傳神的名字“心流”,它指的是一種特殊的精神狀態(tài),當你在極度專注時,完全沉浸其中,效率和創(chuàng)造力提高,讓你忘記時間、忘記饑餓、甚至忘記所有不相干的身體訊號。一旦你從這個狀態(tài)中出來,可能會覺得口渴、肚子餓,但精神依舊很好,心情也很愉快;換句話說,雖然肉體消耗了能量,精神反而補充了能量,不只是在創(chuàng)作、運動領域,甚至在職場上、學習中,“心流”狀態(tài)都有可能發(fā)生。

那如何在學習和工作時進入“心流”狀態(tài),保持專注呢?對于這個問題,我可以這樣反問你,為什么你在打游戲或者談戀愛的時候特別專注呢?當你打開游戲,聽著激動人心的游戲背景音樂,你幾乎可以一瞬間就進入游戲的狀態(tài)中,很快注意力就高度集中,抗干擾能力還特別強,誰叫你都聽不見,甚至忘記了時間,忘記了吃飯,還一點都不累。再比如,當你跟自己喜歡的女孩約會時,在你看見她的那一瞬間,你就完全被她吸引了。你也是瞬間進入了狀態(tài)中,時刻都在展示你的魅力和你的關注與喜歡,無論在嘈雜的地鐵上,還是在人來人往的鬧市區(qū),你都猶入無人之境,仿佛世界上只有你和她存在。

但一到學習或者工作,馬上就不對了,毛病全來了。不僅注意力無法長時間維持,而且特別容易受干擾。實際上,進入“心流”狀態(tài)是有以下前提條件的。第一,你所從事的活動,必須是你自己愿意,自己喜歡,并且是你自己選擇的。第二,你必須要有明確的目標,而且這個目標是你自己定的。第三,你要能順利進入目標場景。第四,你所從事的活動,需要給你反饋。

實際上,在上述四個進入心流的前提條件中,你的動機和目標是最重要的,尤其是這項活動到底是不是你喜歡的,你愿意做的,這直接決定了目標是不是你自己定的。如果這兩個條件不滿足,那么就不可能進入心流。而要滿足這個條件,就需要當事人要充分了解自己、掌控自己、自己能夠說了算。因此,我們發(fā)現(xiàn),其實能否專注的關鍵,最終落到了你對自己的掌控感上。

(責編:南名俊岳)