二氧化碳的性質探究實驗新設計

范玉英

摘要: 探究二氧化碳的性質是發展學生化學觀念、科學思維與實踐能力的重要實驗。實驗設計中巧妙運用類比思維、推理思維、批判性思維、求異思維等思維方式,指導學生利用塑料瓶、粗銅絲等日常生活用品與常規儀器相結合,設計5組新實驗,分別對二氧化碳的性質逐一探究。改進了教材實驗不足,具有操作簡單、觀賞性強、環保安全等優點。新設計的實驗裝置可用于演示實驗,也可用于學生分組實驗,能有效培育學生的操作技能、思維品質、創新意識等綜合實踐能力。

關鍵詞: 二氧化碳的性質; 探究實驗; 實驗裝置設計

文章編號: 1005-6629(2023)03-0080-05

中圖分類號: G633.8

文獻標識碼: B

《義務教育化學課程標準(2022年版)》明確指出:“在作業設計與實施中,增加動手實踐、實驗探究等綜合實踐性作業”[1]。綜合實踐性作業指學生以小組為單位,以實踐活動深化學科知識理解的一種作業[2]。該作業類型包括實驗設計、實驗探究、社會調查、參觀訪問等活動。實驗設計與探究是實踐性作業的重要方式。學生在實踐活動過程中,從已有經驗、真實情境、科學實驗、查尋搜證等方面識別、轉換、形成證據,利用證據推理解釋,在假設與結論之間建立邏輯關系[3],發展學生操作技能、思維品質、學科思想和方法等關鍵能力。

二氧化碳的性質探究實驗是九年級化學教學的一個重點,也是新課標要求學生必需掌握的一個基本實驗。二氧化碳的性質在教材上、下冊皆有所涉及,但不成體系,學生難以獲得結構化知識。通過多次調研發現,部分教師在“二氧化碳的性質”教學中,只做演示實驗,學生分組實驗、合作探究猶如“水中望月”,一些農村中學和薄弱學校存在做“假實驗”現象,直接以視頻代替實驗教學,學生綜合實踐能力堪憂。據此,教學中如何設計新實驗,既使上、下冊內容有機銜接,又能激發學生興趣、發展學生思維和實踐能力,使化學核心素養真正“落地”,成為教師重點關注的問題。

查閱文獻資料發現,不少研究者對二氧化碳的性質探究實驗實施了改進,而關于二氧化碳性質探究的實踐性活動的文章卻鳳毛麟角。筆者作為課題組主持人,積極引導興趣小組學生對二氧化碳的性質實驗再改進、再創新,嘗試設計了“封閉式”“同屏式”“對照式”“趣味式”“進階式”新裝置,并開展實踐活動,充分發揮實驗教學的育人功能。

1? “封閉式”實驗裝置

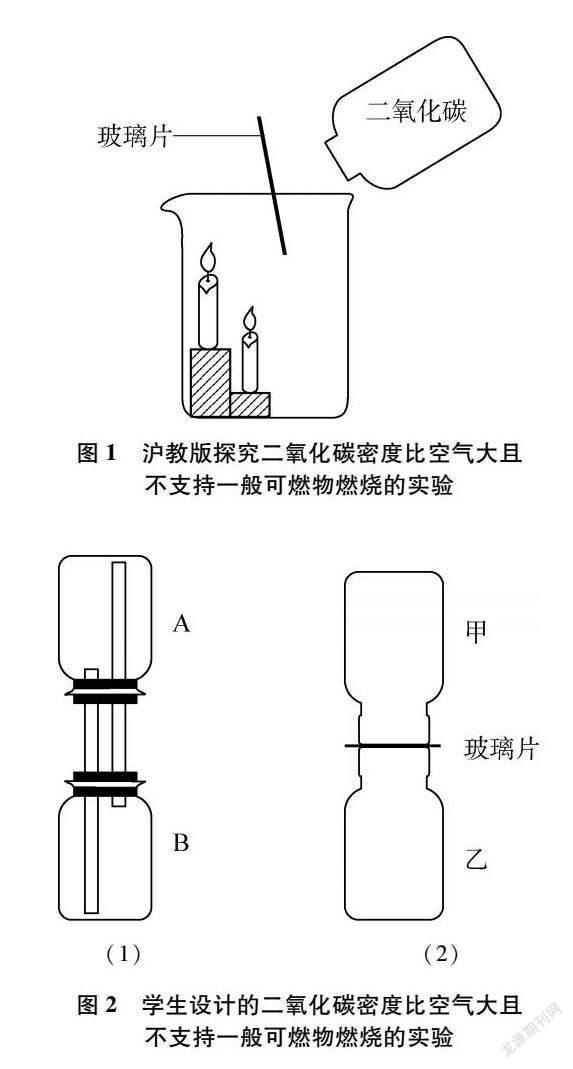

滬教版教材(第44頁)在“活動與探究”欄目設計如圖1實驗,現象直觀、明顯,能有效落實“二氧化碳密度比空氣大;二氧化碳不能燃燒,也不支持一般可燃物

燃燒”的教學目標。但該實驗需綜合考慮燒杯大小、二氧化碳量的多少、怎樣傾倒等,操作難度較大,即使經驗豐富的教師有時也難以成功。該裝置不利于學生開展探究活動。

認真研究圖1裝置,發現教材實驗是開放式的,類似于倒水,二氧化碳能從一個容器倒入另一容器。如果將裝置由“開放式”設計成“封閉式”,運用類比思維,二氧化碳能從一個容器進入另一容器嗎?經教師的啟發,小組學生各顯神通,設計出圖2新裝置,經實踐,取得“異曲同工”之妙。興趣小組學生通過設計與實踐,學會學以致用,發展了“化學觀念”“科學思維”的化學核心素養。

1.1? 基于圖2(1)的實驗操作

如圖2(1)所示,取2個200mL、口寬約3.5cm、高12cm的無色透明塑料瓶(用A、 B表示),洗凈、晾干。在2個橡膠塞上分別打兩孔,使其與玻璃管(兩支1.0cm×20cm)相匹配,一支玻璃管在A中微露出橡膠塞,在B中伸入至接近瓶底,另一支玻璃管的組裝則恰好相反。用A收集滿二氧化碳氣體,塞緊橡膠塞,A倒置在B(空氣)上方,靜置約4min。打開B橡膠塞,蓋上玻璃片,再打開A橡膠塞(瓶口向上),蓋上玻璃片。將燃著的木條分別伸入A、 B瓶中,A中木條正常燃燒,B中木條熄滅。裝置優點:趣味性強、現象明顯、廢物利用、可循環使用。

1.2? 基于圖2(2)的實驗操作

如圖2(2)所示,取2個200mL、口寬約3.5cm、高12cm的無色透明塑料瓶(用甲、乙表示),洗凈、晾干。用甲收集滿二氧化碳,蓋上玻璃片,倒置在乙(空氣)上,抽走玻璃片,1.5min后,將燃著的木條伸入乙中,木條熄滅。裝置優點:廢物利用、操作簡便、實驗時間短、現象明顯、學生參與度高。

2? “同屏式”實驗裝置

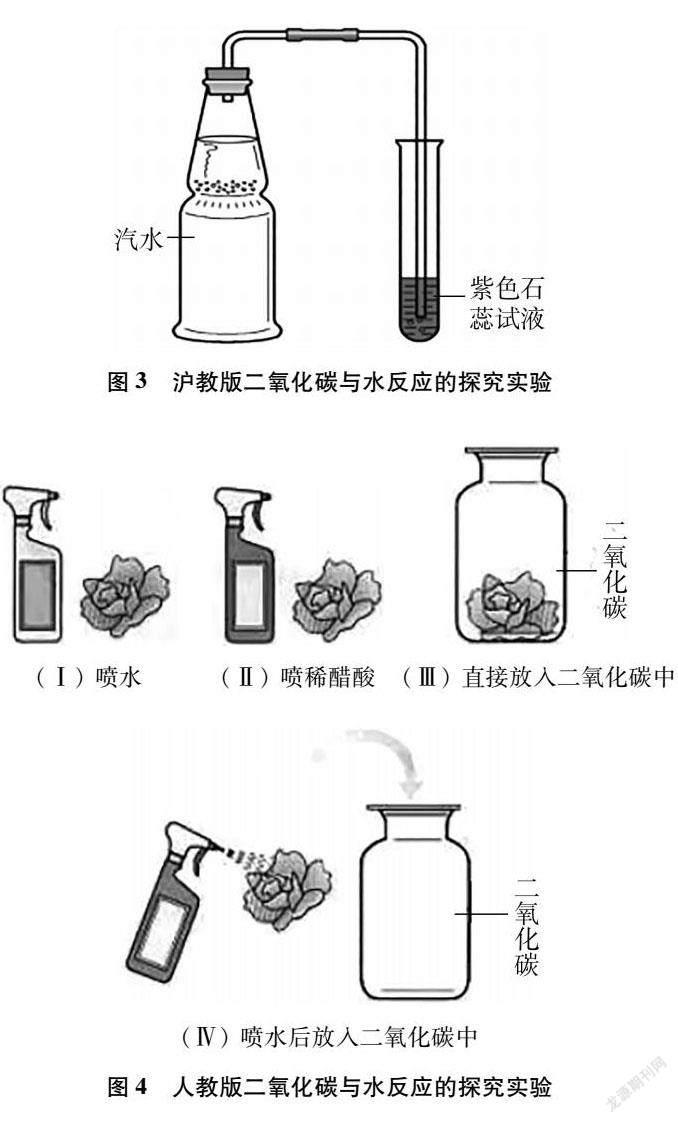

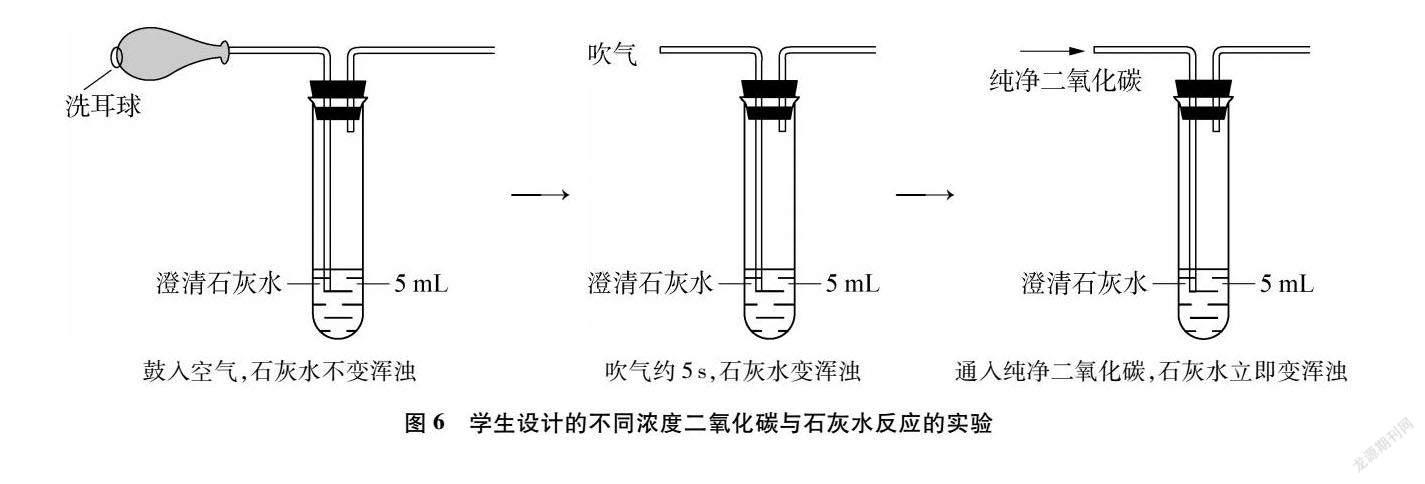

滬教版設計的二氧化碳與水反應實驗(P42)如圖3所示,人教版(第118頁)如圖4所示。實際教學中兩種教材實驗皆有不足之處:滬教版沒有分別設計水、二氧化碳能否使紫色石蕊變色的實驗;人教版實驗集趣味性、知識性于一體,但該實驗涉及的器材多,學生看得眼花繚亂,不知所以然,給學生的學習認知造成一定障礙。

在實踐活動中,教師引導興趣小組學生思考:怎樣設計一個同屏展示的對比實驗?在“一目了然”的現象中促進對知識的本原性認識,且能補充教材的缺憾。興趣小組學生聯想到塑料瓶,瓶內盛滿二氧化碳,再設計一個放紫色濾紙的支架,分別不滴水、滴酸、滴水,方案水到渠成。經自主思考、生生探討、師生交流,學生設計了圖5新裝置并實踐,取得“出其不意”的效果。

2.1? 實驗用品

無色透明塑料瓶(400mL,口寬約3.5cm,高約20cm)、橡膠塞、濾紙、水、粗銅絲、火柴、紫色石蕊試液、酒精燈、小鐵錘、尖嘴鉗、吹風機、細線、稀硫酸

2.2? 實驗操作

(1) 取一400mL、口寬約3.5cm、高約20cm的無色透明塑料瓶,洗凈、晾干。取粗銅絲,在銅絲等間距(4cm)處,用尖嘴鉗夾緊銅絲自繞三個麻花狀(用1、 2、 3表示),用小鐵錘敲成水平、扁平狀(長×寬:1.6cm×0.8cm)支架,在橡膠塞上打一細孔,使其與粗銅絲相匹配,將銅絲插入橡膠塞(如圖5所示),在第1、 2、 3處分別放一片與支架大小接近的濾紙(用紫色石蕊試液浸泡并烘干),用細線系緊。在第2處濾紙上滴加1滴稀硫酸(不具有揮發性),濾紙由紫變紅;在第3處滴水,濾紙不變色。

(2) 收集一瓶二氧化碳,將銅絲伸入瓶中,塞緊橡膠塞,仔細觀察:第3處濾紙逐漸變紅,而第1處仍不變色。再用酒精燈加熱銅絲(導熱性好),第3處由紅色變為紫色。

2.3? 實驗優點

(1) 操作簡單,大部分器材是常見生活用品,易得,既節約資源,又提升實驗的實效性。通過對生活用品合理利用,設計新裝置,既豐富作業類型,又培養學生科學思維、動手操作和合作探究能力。

(2) 只需一瓶二氧化碳氣體,藥品消耗少,現象明顯,符合綠色化學理念。

(3) 實現同屏展示。通過對比,學生易得出二氧化碳與水反應生成了酸,由元素守恒推知為碳酸,碳酸不穩定,受熱易分解。學生在實踐活動中基于實驗的直觀視覺感知,促進對知識的深層理解,引領他們走向深度學習[4]。

3? “對照式”實驗裝置

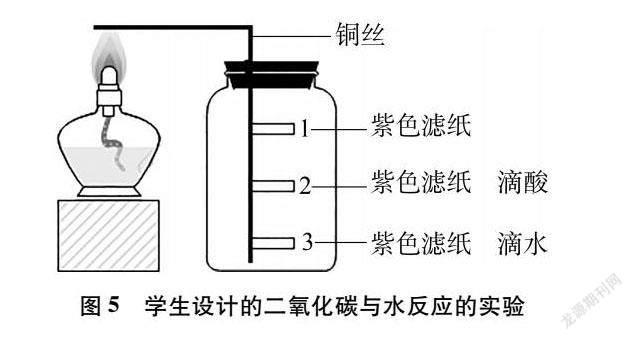

二氧化碳能使澄清石灰水變渾濁。空氣、人呼出的氣體中含有二氧化碳,它們能使澄清石灰水變渾濁嗎?問題一出,興趣小組學生想用實驗探究的積極性高漲。有學生聯想到過氧化氫溶液制氧氣,當其他條件相同時,過氧化氫溶液濃度越大,反應速率越快。不同濃度的二氧化碳通入澄清石灰水,是否出現不同現象呢?興趣小組學生很快從空氣、人體呼出的氣體、純凈二氧化碳三個方向尋找解決方案,設計了圖6對照實驗。

通過探究活動,學生學會從控制變量角度探究物質的濃度對化學反應速率的影響,發展了學生利用控制變量思想解決問題的學習方法,為今后遇到類似問題提供可借鑒思路。裝置優點:實驗結論更有說服力;通過對照實驗,培養了學生的觀察、邏輯推理能力;不會因通入氣體過快,石灰水濺出試管外。

4? “趣味式”實驗裝置

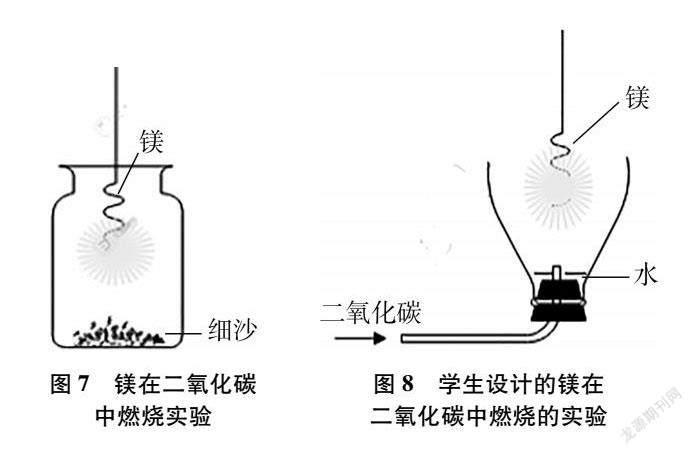

在學習“燃燒的條件”時,滬教版教材(第93頁)描述物質燃燒一般需要同時滿足三個條件:物質具有可燃性;可燃物與氧氣接觸;可燃物達到燃燒所需的最低溫度。由生活經驗,學生容易產生可燃物燃燒必須有氧氣參加的思維定勢。興趣小組學生按教師提供的圖7裝置探究鎂能否在二氧化碳中燃燒,經實驗,鎂在二氧化碳中會劇烈燃燒,發出白光、放熱、冒白煙,瓶壁有一層白色物質和稀疏黑色物質。興趣小組學生醍醐灌頂:燃燒不一定有氧氣參加,活潑金屬(如鉀、鈉、鎂)著火,不能用二氧化碳滅火。實驗后,有學生提出疑問:燃燒放出大量的熱,集氣瓶會不會破裂,能設計更安全的裝置嗎?小組學生想到用塑料瓶代替集氣瓶。經自主思考,生生、師生互動,興趣小組設計了圖8新裝置并進行實踐活動。

4.1? 實驗操作

取潔凈的無色透明塑料瓶,在離瓶口約1/2處用剪刀剪平,瓶口塞上帶導管的橡膠塞,倒置在鐵架臺的鐵圈上,向塑料瓶中加適量水(防止灼熱生成物燙壞塑料瓶),持續通入二氧化碳。取5cm打磨好的鎂條(不能太長,否則燃燒放出大量的熱會燙壞塑料瓶),點燃,緩慢伸入塑料瓶中,現象十分明顯,頗為壯觀。

4.2? 實驗優點

現象直觀、實驗安全,趣味性強。

通過親身實踐、具身體驗,學生對“燃燒”條件有更全面、更深刻的認識,發展了他們的批判性思維。依圖7實驗完后,興趣小組學生不滿足于現成的裝置,而是敢于質疑、勇于創新,在教學目標不變的前提下,設計新實驗,以達到最優的實踐效果。

5? “進階式”實驗裝置

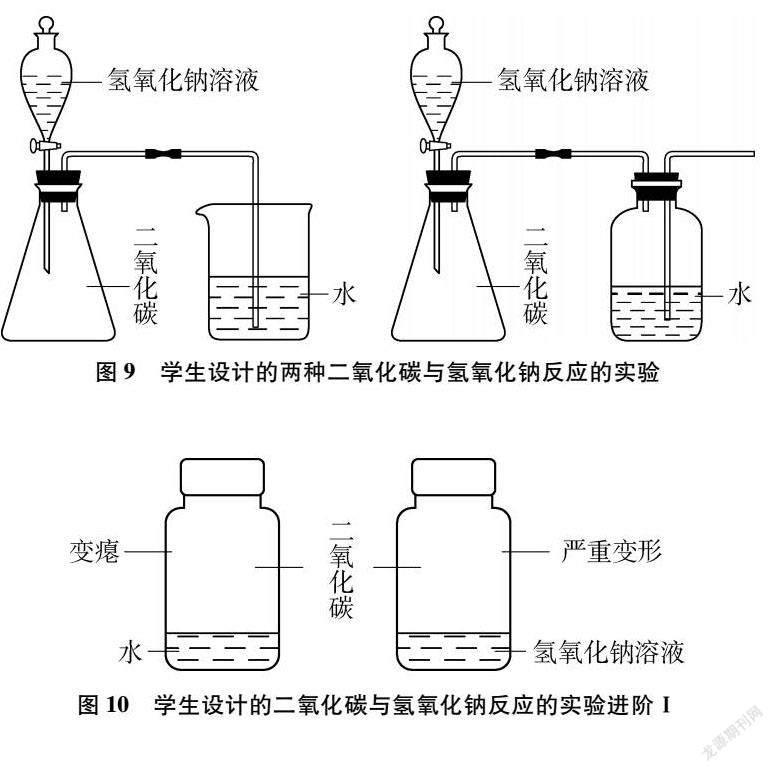

二氧化碳與氫氧化鈉反應,是氫氧化鈉化學性質的核心知識點之一。滬教版和人教版教材皆未設計探究實驗,教學效果平平,讓學生設計實驗,幫助學生理解化學反應本質,意義重大。興趣小組學生自告奮勇,自行設計實驗裝置,教師擇優展示,見圖9。

學生分析裝置,氫氧化鈉溶液注入錐形瓶中,二氧化碳與氫氧化鈉反應,錐形瓶內壓強減小,燒杯內的水由導管被吸入錐形瓶內;另一裝置中,長導管下端有氣泡冒出。教師點評:裝置看似很完美,但“美中不足”,按圖9裝置實驗,一定能說明二氧化碳與氫氧化鈉反應嗎?有無干擾因素?受此點撥,興趣小組學生領會到需設計一個排除二氧化碳能溶于水且能與水反應的干擾實驗。在教師的提示下,學生設計了圖10(進階Ⅰ)新裝置,經實踐,取得顯著的效果。

5.1? 實驗操作(進階Ⅰ)

如圖10所示,取兩個200mL潔凈、無色透明軟塑料瓶,收集滿二氧化碳,向兩瓶中分別倒入適量等體積的水、氫氧化鈉溶液,扭緊瓶蓋,振蕩,觀察現象。盛水的塑料瓶變癟,盛氫氧化鈉溶液的塑料瓶嚴重變形。

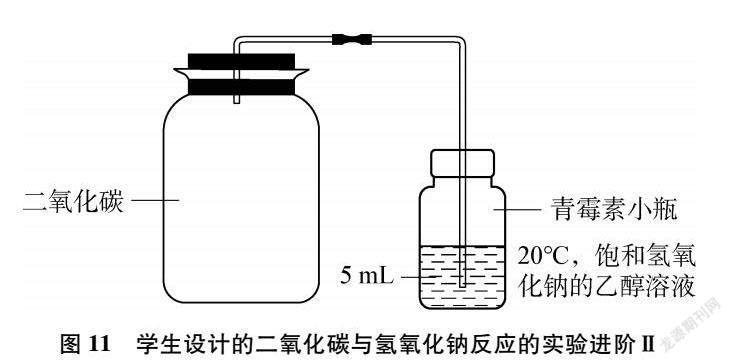

興趣小組通過設計不同裝置,并逐步完善,學生體驗到化學的神奇,發展了他們的“證據推理”和“科學精神”的化學學科核心素養。有位好奇心強的學生提出疑問:生成物什么顏色?能設計呈現生成物的實驗嗎?新疑問將學生的思維推向新高度,點燃他們想再設計“求異求新”實驗的熱情,試圖揭開反應的“廬山真面目”。通過查閱資料、查尋氫氧化鈉信息的“蛛絲馬跡”,謎團最終得以解開。

查閱資料:20℃時,氫氧化鈉在乙醇中的溶解度為17.3g,而碳酸鈉在乙醇中幾乎不溶解[5]。興趣小組學生在交流討論后,思維的碰撞產生“靈感”,設計了圖11(進階Ⅱ)新裝置并實踐,成功的喜悅令他們“心潮澎湃”。

5.2? 實驗操作(進階Ⅱ)

如圖11所示,取一200mL無色透明質地較軟的塑料瓶,裝上匹配的帶導管的橡膠塞,檢查氣密性;向青霉素瓶中倒入5mL飽和氫氧化鈉的乙醇溶液;收集一瓶二氧化碳,塞緊橡膠塞,導管另一端伸入溶液中,用手輕輕捏塑料瓶,導管口有氣泡冒出,青霉素瓶中有白色固體析出。裝置優點:消耗藥品少、操作簡便、實現手控二氧化碳的排出,現象明顯、直觀,符合綠色化學理念,發展了學生的求異思維。創新實驗的實施,使復雜的、抽象的、隱性的知識顯性化、可視化,便于學生思考,有利于突破學生學習的困難點和障礙點[6]。

6? 結語

通過實驗設計與實踐,不僅能提升學生的學科方法和化學思維水平,也能學會與同伴交流、尊重他人的意見和想法,體驗化學的奇妙、嚴謹和科學,從而提高學科素養。

在化學教學中,教師可圍繞核心知識,精選實驗內容,對教材中一些抽象的、理論性強的重要知識點,應予以重視,并嘗試創新實驗設計,為學生搭建一個實踐活動的平臺,讓學生在“做中學”“學中創”,實現從探究到實踐的轉變。一些農村中學或薄弱學校由于受專用實驗室、儀器藥品配備不足等因素影響,學生開展實踐活動難度較大,教師可引導學生從日常生活用品中尋求替代品,設計有探究意義的實踐活動,確保教材8個基本實驗開齊、開足、開好,讓學生主動參與知識形成的全過程,完成思維過程的自我建構與矯正,促進對知識深刻、系統的理解,真正體現實驗的育人功能。

總之,實驗創新無止境。將教材中的實驗進行優化,創新實驗形式或內容[7],目標是實現實驗對培養學生的情感、思維、知識掌握、實踐能力等方面的育人功能,使學生的綜合實踐能力得到有序發展。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部制定. 義務教育化學課程標準(2022年版)[S]. 北京: 北京師范大學出版社,2022: 4, 46.

[2]吳大挺. 初中化學合作實踐性作業的設計與實施[J]. 上海課程教學研究, 2021, (1): 38~43.

[3]翁慶雙, 曾海輝, 賈夢如. 基于“多重論證”的科學實踐課堂[J]. 化學教學, 2022, (7): 32~35.

[4]劉慶華, 何彩霞, 王嫵艷. 基于化學學科理解的教學實踐[J]. 化學教學, 2022, (9): 40~45.

[5]劉光啟, 馬連湘, 劉杰. 化學化工物性數據手冊·無機卷[M]. 北京: 化學工業出版社, 2002: 298~379.

[6]余麗榮, 何彩霞. 發展學生思維的課堂教學實踐及反思[J]. 化學教與學, 2013, (6): 28~31.

[7]周廣, 李德前. “探究微粒的運動”進階式實驗教學設計[J]. 化學教學, 2022, (4): 71~74.