百年地產濃縮上海城市變遷

余慶生

房地產是上海城市經濟興起的產物,近百年來與金融中心密不可分的地產業老股票讓人領略到上海城市變遷的滄桑。

口岸、移民與租界成為近代上海城市興起的三大因素,房地產則是上海城市經濟興起的產物,與上海城市經濟的發展息息相關。近代上海是世界第五大城市、遠東金融中心,其獨特的政治經濟環境為房地產市場的發展創造了有利條件。而百多年間,與金融中心密不可分的地產業老股票讓人領略到上海城市變遷的滄桑。

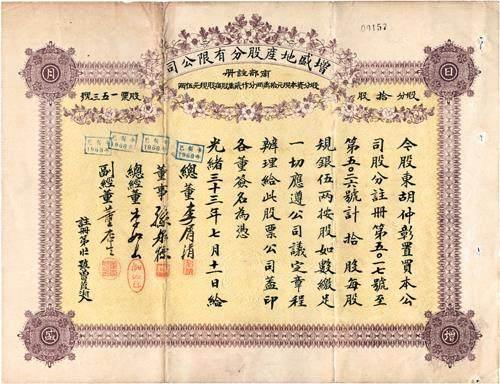

目前,留存下來的清代上海華商地產公司股票主要有“同利地產”與“增盛地產”(圖1),兩家公司均于光緒三十三年(1970年)七月成立,前者只比后者早幾天。

“增盛地產”股票名稱周圍花團簇擁,邊框四角有“日增月盛”四字與公司名稱遙相對應。其資本為規元10萬兩,分為兩萬股,每股5兩,創辦人為李厚祺,即著名的江南望族寧波小港李氏家族第三代李屑清,票面顯示他為該公司總董,總經董李如山是其同胞兄弟。

圖1 光緒三十三年七月增盛地產拾股股票

寧波小巷李氏家族,第一代李世亭在上海從事沙船行業,富于冒險精神,出沒于海上貿易多年,后開設久大沙船號及碼頭,收入甚豐。有沙船必有錢莊,李世亭在十六鋪開設3家錢莊,遂躋身于錢業而致富。

李家第三代以李詠裳為代表在上海從事金融業和房地產業,他們先開錢莊,后開地產公司。同為第三代的李屑清也是如此,與人合股在上海開設同余錢莊,為了專心于“增盛地產”業務,他將其同余錢莊股份于1911年讓出。李詠裳堂弟李云書早年參加辛亥革命,是寧波幫著名的新派人物,曾任上海商務總會總理。

“增盛地產”只是李屑清事業上小試牛刀。民國初年李屑清進入銀行界,在民國金融界有一定地位。歷任南京、天津中國銀行副行長,上海滬北工捐局局長,天津造幣廠監督等職。天津造幣總廠規模最大、設備最精良、技術最先進,堪稱全國造幣廠之最,也是全國貨幣制造的中心。李屑清由此對證券和紙幣的印制頗有見解,為日后進軍實業界打下了基礎。

上海自1843年開埠后成為一塊寶地,城市發展的前途不可限量。外國人在上海租界通過“永租”形式取得土地實際所有權,為房地產開發創造了條件。從19世紀50年代開始,外商引入英美等國一整套房地產投機買賣、出租、抵押貸款、發行股票等經營方式,以資本增值為目的的房地產業開始發展,以外商為主的房地產業在租界興起。

清咸豐三年(1853年),老沙遜、怡和、仁記等洋行開始投資上海房地產,在英租界建木板房800余幢。同治九年(1870年)后,隨著上海工商業發展,官僚、買辦、地主、富商在租界內外大量置產,出租牟利。在高額利潤的吸引下,大批外商房地產公司如雨后春筍般地紛紛出現于上海灘。光緒二十二年(1896年)至民國七年(1918年),上海房地產業進一步擴大,英商泰利洋行、哈同洋行、英法產業公司、美商中國營業公司、比商義品地產公司等30家房地產公司開辦,這讓上海成為國內房地產業出現最早并初具規模的少數地區之一。之后華商也紛紛介入房地產開發,光緒二十四年(1898年),上海第一家華商房地產企業樹德房地產公司開業,華商房地產業開始與外商房地產業一并成為上海重要產業。

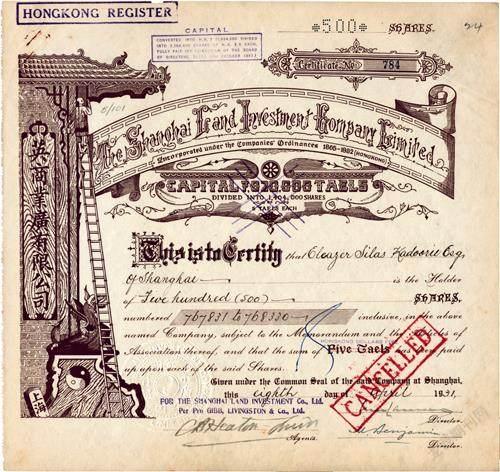

圖2 1931年英商業廣有限公司股票

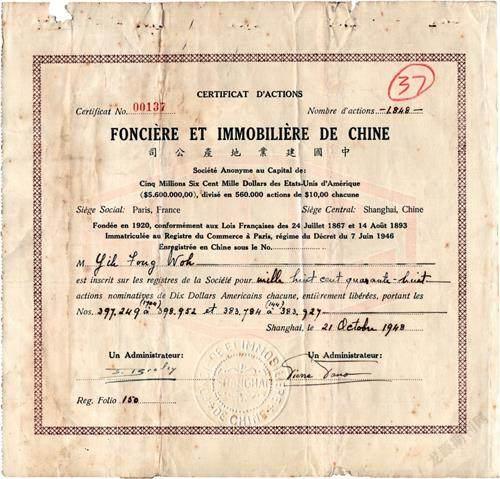

圖3 1948年中國建業地產公司股票

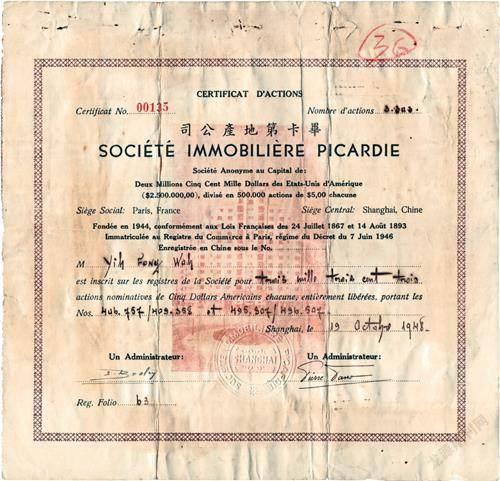

圖4 1948年畢卡第地產公司股票

外商房地產企業通過資本市場積聚巨額資本,得到快速發展。如英商業廣地產公司,早期的資本僅規銀100萬兩,但通過多次發行股票與公司債券等手段,其經營資金常為其資本的數十、百倍(圖2),外商房地產業由此而成為租界的支柱產業。1921年,每年房捐地稅占租界財政收入一半以上,最高達75.2%。隨著城市現代化和經濟繁榮,土地房屋也得到迅速升值,公共租界每畝土地的平均地價從1865年的規銀1318兩上漲到1920年的規銀26909兩,平均每年漲幅達37%。

中國建業地產公司由萬國儲蓄會于1920年創辦,成立時資本僅規銀20萬兩,因連年得利,至1933年資本已膨脹至280萬美元,建造了畢卡第公寓(今衡山賓館)樓等樓宇(圖3、圖4)。上世紀30年代初,該公司還建造了當時法租界區域內第一個以中國建筑單位命名的住宅群——建業里,上海現存最大的石庫門里弄建筑群。美商普益地產公司,1925年來滬創設時資本僅52萬美元,數年內即擁有卜鄰、大華等精美公寓和四川中路110號辦公大樓等產業,資產達原投資數的幾十倍。抗戰勝利后,萬國儲蓄會開始清理、轉移和分散資產,歸還股東及會員儲蓄,劃出1934年建成的高檔住宅畢卡第公寓,組成法商畢卡第地產公司(SocieteImmobilierePicardie),股票分與萬國股東。

房地產業在聚斂巨額財富的同時,為市政建設和公用事業建設提供了財力,加快了上海的城市化進程,也引起上海土地管理體制的變化。上海開埠前,原有的土地產籍、發證由上海縣署掌管,以收取田賦為管理目的,日常土地買賣、典押等事務由地保、圖董、冊書經辦。

開埠后,在租界內外商“永租”土地事務變成涉外事務,并改由上海道臺管理。又因租地業務發展,道臺設地產專職機構會丈局。同時,道契附有明晰的地塊圖。民國建立后,外商租地又由外交部特派交涉員處理,并領導會丈局。1927年,上海特別市成立,市政府設地產專職管理機構土地局;各駐滬領館兼辦理洋商租地;公共租界和法租界設有土地估價委員會、地產委員會等機構,分別管理有關房地產事宜。

1919年至1931年,上海房地產業極度發展,房地產商無不利市10倍,如英商業廣房地產公司1928年至1933年每年的平均利潤達銀140萬兩。

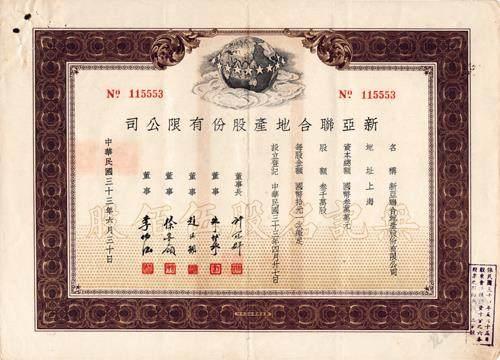

圖5 民國三十三年新亞聯合地產股份有限公司股票

同時,房地產企業數量進一步增加,房地產業主公會會員單位發展至200家,其中外商與華商分別達140家和60家。上海標志性的城市建筑輪廓線基本形成,建成外灘大樓群和市中心數十幢鋼筋混凝土結構高層建筑,基本形成以石庫門房屋和新式里弄住宅為主的富有上海特點的城市居民住宅區。

1932年“一·二八”事變,上海大批房屋毀于戰火,損失2億銀元以上,經濟蕭條,公共租界空置房5000余幢,全市房屋開工量驟減50%,房地產交易額僅及上年13%。1934年,受世界經濟影響,上海房地產業出現嚴重危機。1935年,年營業額4000萬銀元以上的美商中國營業公司和資產2400萬銀元的美商普益地產公司,均因資金周轉不靈破產。1936年,公共租界空置房8960幢,占全部房屋10%以上。地價暴跌,房價只及戰前十分之二三,房地產交易量下降,外國房地產公司的股票上市價跌至面值十分之一,銀行停止抵押貸款,房地產抵押業務停滯,多數房地產商負債,經營困難。

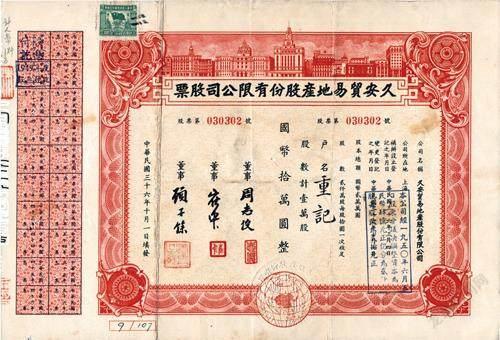

圖6 民國三十六年(1947年)久安貿易地產股份有限公司股票

1937年上海淪陷后,外商退出上海房地產市場。華商房地產業因避難上海租界的外地難民劇增,出現短暫繁榮。金融界和房地產業合資新創辦中和、聯華等30多家房地產公司,建成一批新式住宅區,同時在市區周邊出現大批棚戶區和“滾地龍”(上海市解放前的窮苦百姓用茅草搭建的簡易棚戶)住所(如圖5)。

1945年抗日戰爭勝利,曾被日軍占據的房地產發還業主。英、美等房地產商有的把公司遷往香港,有的把獨資洋行改成中外合資公司,有的則大量出售產業。1946年物價飛漲,地價上漲指數遠低于米價。1948年6月,房租指數是物價指數十分之一,以出租房屋為主的房地產商入不敷出,無資產的房地產商依靠過戶費維持,業務僅剩租賃一項,有的轉以介紹租賃、買賣為主要業務,同時受惡性通貨膨脹沖擊,房地產業衰退(圖6)。

上海解放后即開始著手建設工人新村,藥水弄、番瓜弄等大棚戶區相繼改建成為工人新村。1950年至1978年的29年中,全市共建住宅1791萬平方米。1978年底,上海市區共有各類房屋8653萬平方米,其中居住房屋3195萬平方米,由房管部門直接管理的占94.5%。1984年,根據新憲法規定,全部土地收歸國有,公有房地產排除了商品屬性,退出市場交易,房地產業全面轉入計劃經濟體制管理,“以租養房”是計劃經濟體制下公房管理的基本政策。

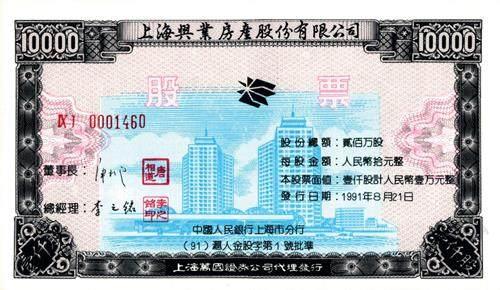

1979年上海只有兩家商品房開發公司,一家是市房地局下屬的中華企業公司,另一家是工商業者集資創建的愛國建設公司;1988年8月,全國首家股份制房地產企業——興業房地產股份有限公司在上海成立(圖7)。

圖7 1991年上海興業房產股份有限公司股票

進入上世紀90年代,眾多的房企布局上海,使得上海的地產行業發展得如火如荼,特別是進入新世紀的前20年,上海市外資、中外合資、內資房地產企業林立,房地產業發展空前繁榮以致過熱,為合理調控房地產市場發展以防樓市過熱對經濟社會造成的負面沖擊,政府層面曾多次出臺相關政策法規來限制惡性炒房,如提出“房住不炒”的概念、提高第二套住房首付比例以及限購政策等,在一系列調控政策的影響之下,上海的房地產市場發展總體健康穩定,為上海國際化大都市的建設作出了重要貢獻。