光也有壓力!

風的本質是空氣流動,從微觀上講,它是一團團有質量的空氣氣團的移動。當前方有障礙物時,這一團團空氣便會迎頭撞在上面。

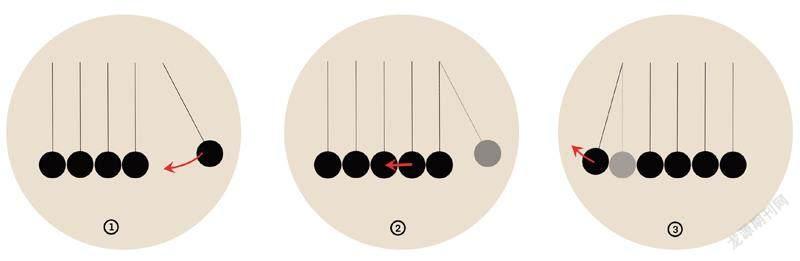

在日常生活中,用一個玻璃球撞擊另一個與它質量相近的靜止玻璃球時,我們會發現,撞擊后,運動的玻璃球速度會減慢甚至停下來,而靜止的玻璃球會開始運動。

彈玻璃球(供圖/史金陽)

我們將這一現象總結一下:當運動的物體甲撞擊靜止的物體乙后,物體甲的速度會降低,物體乙會從原來的靜止狀態開始運動。類似的現象還會發生在牛頓擺和冰壺運動中。

這其實是動量守恒定律的粗略表述。物體動量被定義為物體的質量與運動速度的乘積。動量守恒定律可以定性地表述為:當由一個或者多個物體組成的系統不受外界干擾時,組成系統的各個物體的動量之和總是保持不變的。

如上圖所示,在牛頓擺運行過程中,最右側的擺錘下落,撞擊右2 擺錘,由于擺錘的質量相同,兩個擺錘會交換速度,原本運動的擺錘靜止,原本靜止的擺錘會運動并撞擊下一個擺錘。以此類推,逐個交換速度,直到最左側的擺錘開始運動,并重復上述過程。

那么,這和最開始說到的風帆有什么聯系呢?

回到剛開始的風帆問題上,當空氣不斷地吹到風帆表面時,這些氣團會與風帆發生碰撞,將動量傳遞給風帆,從而推動帆船不斷運動。既然無形的風可以吹動帆船,那無形的光呢?

17世紀,人們意識到光照可以產生壓力,并將此作為彗星“小尾巴”總朝向遠離太陽方向的原因之一。

從經典的電磁理論中,人們很早就獲得了電磁波對界面壓力的理論解,但是受限于當時的技術水平,一直沒有完成驗證實驗。直到20世紀初,俄國物理學家列別捷夫完成了光壓力的實驗測量。

隨后,愛因斯坦提出光量子的概念,即光其實也是一個個粒子,用以解釋光電效應(在光的照射下,物體發射出電子的現象)的問題,人們對于光壓有了更深的理解。

光是由一個個的光量子組成的,這些光量子具有動量。當光照在某個物體表面時,這些光量子不斷地與物體表面發生碰撞,正如之前一團團空氣與風帆發生碰撞能夠推動帆船一樣,光量子在與物體碰撞時,也在傳遞動量,并且對物體產生推力。

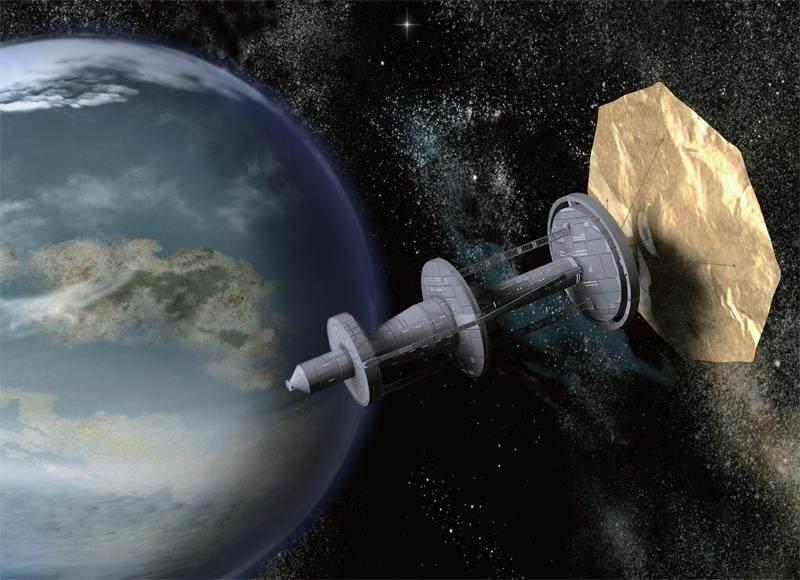

既然光與風有相同的動量傳遞過程,那么,可不可以豎起一道太陽帆,利用太陽光的壓力推動物體運動呢?答案是肯定的!

2010年11月, 美國國家航空航天局(NASA) 在其發射的FASTASAT衛星上搭載了一個小型衛星——NanoSail-D。小型衛星上安裝了由高反射率材料制作成的太陽帆。2011年1 月,NanoSail-D衛星在距離地球650千米的軌道上,展開了一張9 平方米的太陽帆。隨后,陽光推動著太陽帆,使該衛星按預定計劃實現了變軌。整個過程中沒有采用傳統的推進方式,這標志著人類成功設計并建造出了光壓力驅動的航天器。

除此以外,在微觀領域,我們也可以利用激光的高度方向性和高流強來推動細小物質,這極好地避免了物理機械對細小物質產生不可控的損傷。這種技術被稱作光鑷技術,多應用在微納米尺度的生物、化學研究領域。

光壓還能用來做什么呢?歡迎掃碼二維碼,給我們留言。參與互動,有機會獲得《知識就是力量》精美禮品。

(責任編輯 / 張麗靜 美術編輯 / 周游)