強“種業芯片”,書“南繁華章”

——記海南大學熱帶作物學院副院長夏志強

周晴晴

海南大地,熾熱的陽光灑落在南繁育種基地的田埂上,萬物生機勃勃。田地間、實驗室里,多見身著工作服、忙碌不停的南繁科研育種工作者,他們的目光專注而熱切,聚焦于每一輪的攻關實驗,力求使成百上千種糧食作物在南海之濱的沃土中茁壯成長。

扎根海南十余年,夏志強及其帶領的熱帶作物基因組大數據育種團隊的日常工作在很多人看來繁復而枯燥——每天都要進行大量的數據處理和采樣測序工作等,但他與同仁卻樂此不疲,斗志激昂地奮戰在讓“金種子”變成“金飯碗”的科研第一線。這是他在大學時逐漸萌生的夢想,也得益于恩師王文泉教授的指引,“事實上,我最初對計算機專業情有獨鐘,但2001年卻陰差陽錯地進入了生物技術專業,多虧王教授給我參與分子育種實驗的寶貴機會,讓我得以發揮生物類專業的學術背景,并與自己的興趣方向相結合,逐漸踏上這條人工智能大數據與農業研究的結合之路”。

2010年,夏志強開始認識到阻礙我國育種成苗技術進一步發展的瓶頸問題——大群體測序的成本始終居高不下。為解決這一難題,他翻閱了大量文獻,卻始終沒能找到想要的答案。“既然無前人經驗可考,就要努力開展自主創新。”但迢迢路遠,談何容易。于是,他只得一路前行,步履不停,十年磨劍終成器——2020年,依托于“常規育種+現代生物技術育種+信息化育種”的“4.0時代”背景,他與團隊開發出了先進的“Hyper-seq測序”新技術。據夏志強介紹,這一技術僅需進行一輪聚合酶鏈式反應(P C R),便能完成構建測序文庫,實現大量樣品同時建庫,并產出海量基因型大數據,通過人工智能算法,能夠將低成本快速產生的上千萬分子標記與性狀數據進行有效的模型擬合,精確預測物種性狀。這是目前基因分型方法中相對簡便且成本較低的測序技術,也是解決育種“卡脖子”關鍵問題的高效方法之一。

截至目前,夏志強團隊已在基因組水平上率先完成了首個木薯、百香果、象草、芭蕉芋、美人蕉的精細基因組,并相繼解析了超2萬份的熱帶物種資源群體基因型,為我國種業的組學技術創新奠定了基礎。不僅如此,作為種子“成才”的加速器,智能化大數據育種技術手段在其他很多方面的表現也尤為出色:不僅可實現回交育種背景篩選和育種材料純度鑒定,還可進行物種進化演化群體結構鑒定,進一步指紋追溯和揭示物種的進化。“未來,這些研究都將形成一套G S育種(全基因組選擇育種)體系,從大數據基因型到訓練模型,以便快速為育種家提供篩選優質材料的堅實依據。”對高通量測序技術輔助育種的未來發展,夏志強充滿信心。

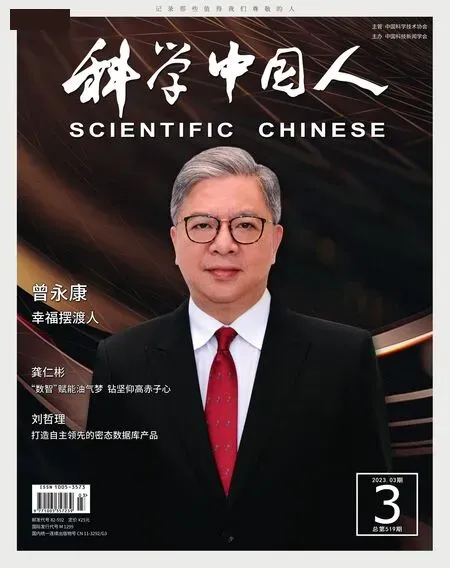

夏志強

如今已接近《國家南繁科研育種基地(海南)建設規劃(2015—2025年)》的尾聲,卻正值我國從“經驗育種”走向“精確育種”的高速發展時期,夏志強表示將始終積極響應科技強國的號召,不僅要“藏糧于地”,更要“藏糧于技”,用奮斗不懈豐富百姓的食譜清單,傾畢生所學續寫南繁之華章。