某SUV白車身模態(tài)仿真與試驗對標(biāo)分析

唐余林 張紅軍 單福奎 王朝建 李華彬 王振新

摘 要:以某SUV白車身為研究對象,基于有限元和試驗?zāi)B(tài)分析理論,建立有限元和幾何模型,分析結(jié)果。對比有限元分析模態(tài)與試驗?zāi)B(tài),白車身有限元模型的有效性得以驗證,并對兩者結(jié)果的差異性進(jìn)行分析。通過仿真手段對白車身進(jìn)行分析,可縮短開發(fā)周期、降低成本有重要意義,對白車的設(shè)計開發(fā)有指導(dǎo)作用。

關(guān)鍵詞:白車身 模態(tài) 仿真 試驗

Analysis on Modal Simulation and Test for a SUV Body-in -white

Tang Yulin Zhang Hongjun Shan Fukui Wang Chaojian Li Huabin Wang Zhenxin

Abstract:The modes of vibration of a SUV’s body-in-white was investigated. According to FEM and test modal analysis theory, the FEA model and geometry model was done to analyze body-in white. Comparing the results of modal simulation and modal test, the validity of the FEM of the body-in-white is verified, and the difference between the two results was analyzed. The modal analysis of body-in-white by FEA model is also important to ishortening R&D period and saving costs, and guiding the design and development of body-in-white.

Key words:body-in-white; modal; simulation; test

汽車在行駛過程中車身會受到外部激勵而產(chǎn)生振動,當(dāng)外部激勵與車身系統(tǒng)固有頻率一致或接近時將引起共振,共振將導(dǎo)致劇烈振動并產(chǎn)產(chǎn)生結(jié)構(gòu)噪聲,還會對車輛部件的耐久可靠性產(chǎn)生嚴(yán)重影響[1]。故,車身開發(fā)前期需對車身模態(tài)進(jìn)行控制,白車身的扭轉(zhuǎn)模態(tài)和彎曲模態(tài)是車身設(shè)計的主要指標(biāo),一階扭轉(zhuǎn)模態(tài)頻率和一階彎曲模態(tài)頻率的高低基本上可以定性的反映扭轉(zhuǎn)剛度和彎曲剛度。

車身開發(fā)完成后,可通過試驗手段得到車身固有頻率、模態(tài)振型和阻尼,以評價車身設(shè)計是否滿足前期定義的工程開發(fā)指標(biāo)。但必須在白車身裝配完成后才能進(jìn)行試驗?zāi)B(tài)分析,試驗?zāi)B(tài)分析無法在開發(fā)前期指導(dǎo)車身結(jié)構(gòu)設(shè)計,而有限元分析在車身開發(fā)前期便能為結(jié)構(gòu)設(shè)計提供指導(dǎo),兩種途徑的研究密切相關(guān)。文章對某SUV白車身通過有限元分析與試驗?zāi)B(tài)分析相結(jié)合,得出兩者模態(tài),最終,試驗?zāi)B(tài)結(jié)果驗證有限元模型精度,為車身結(jié)構(gòu)設(shè)計提供參考依據(jù)[2]。

1 理論模態(tài)分析

理論模態(tài)分析法的變換矩陣以模態(tài)矩陣基礎(chǔ),自然坐標(biāo)基于原物理坐標(biāo)變換而來,通過變換得到一組互相獨立的二階常微分方程,對該常微分方程方程用單自由度系統(tǒng)的振動方程求解,從而得到自由系統(tǒng)各階模態(tài)的振動,再通過模態(tài)疊加原理,回到原來的物理坐標(biāo)[3-4]。

白車身系n個自由度的無阻尼振動系統(tǒng),由于系統(tǒng)的激勵和阻尼為零,則系統(tǒng)運動方程可表示為:

其中,M和K分別為白車身系統(tǒng)的質(zhì)量和剛度矩陣;和分別為節(jié)點的加速度和位移向量,式(1)是常系數(shù)線性齊次常數(shù)微分方程組,其解的形式為:

將式(2)帶入式(1),有,由于不能恒等于零,則應(yīng)有,即:

式(3)為式(1)系統(tǒng)的特征方程。

記方程(3)的n個根為,每個為式(1)白車身系統(tǒng)的無阻尼固有頻率對應(yīng)的稱為白車身的第i階模態(tài)向量。

因線性代數(shù)廣義特征值與特征向量之間的關(guān)系即表征白車身的固有頻率與模態(tài)向量之間的關(guān)系,即:

分別稱為第i階模態(tài)剛度和模態(tài)質(zhì)量,它們滿足。

由模態(tài)的求解過程可知,中有任一常數(shù)待定。文章采用質(zhì)量歸一化法,即,令式(5)中的模態(tài)質(zhì)量來確定待定常數(shù),此時有模態(tài)剛度,此模態(tài)稱之為正則模態(tài),記為。

2 模態(tài)仿真與試驗

2.1 白車身有限元模型建立

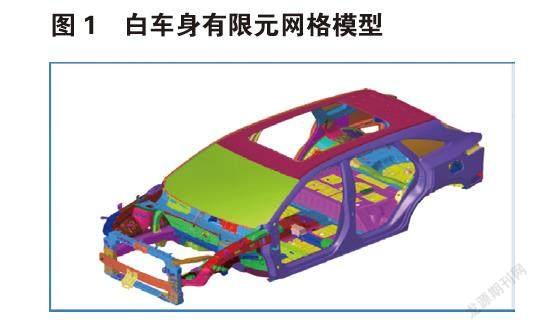

鈑金件、焊點以及膠是組成白車身的主要因素。文章在搭建有限元模型過程中,鈑金件模擬采用shell殼單元,網(wǎng)格尺寸定義為5mm。焊點和膠模擬采用solid實體單元,其中2層焊的焊點網(wǎng)格尺寸定義為5mm,三層焊的焊點網(wǎng)格尺寸定義為8mm。螺栓模擬采用RBE2單元。建立完成的白車身有限元網(wǎng)格模型,如圖1所示。采用蘭索斯(Block Lanczos)法對該自由狀態(tài)的有限元模型進(jìn)行模態(tài)分析。

材料參數(shù)如表1所示。

2.2 白車身模態(tài)試驗

2.2.1 白車身幾何模型建立

根據(jù)有限元分析的要求,白車身幾何模型基于CAD數(shù)模簡化而得到。考慮到車身CAD結(jié)構(gòu)設(shè)計的特點,對于部分零件的3D數(shù)據(jù)之間存在的讓位的料縫縫隙進(jìn)行幾何上的協(xié)調(diào)處理。幾何模型建立過程中,簡化車身上的較小的附件機(jī)結(jié)構(gòu),如:螺釘、螺母、零件中面和面間的較小的倒圓和倒棱以及沖壓筋、孔和部分工藝結(jié)構(gòu),車身上不重要的小零件亦被簡化。重要結(jié)構(gòu)簡化原則:為了更真實地反映零件的結(jié)構(gòu)特征,確保幾何模型和原始CAD結(jié)構(gòu)設(shè)計數(shù)據(jù)的一致性[5]。

2.2.2 白車身模態(tài)試驗

本次試驗使用的白車身已安裝擋風(fēng)玻璃和三角窗,車內(nèi)底部粘有瀝青板。試驗中,自由邊界條件模擬使用空氣彈簧支撐方式實現(xiàn),且通過兩點激振,多點拾取振動信號。幾何模型的搭建使用LMS Test.lab中GEOMETRY模態(tài)測試幾何建模軟件,使用SPECTRAL ACQUISITION采集軟件拾取各測點的振動響應(yīng)信號,受限于測試設(shè)備的通道數(shù)及傳感器數(shù)量,本次采集通過移動加速度傳感器來完成全部測點的頻響函數(shù)的測量。由于該項目為在研項目,故試驗?zāi)B(tài)測試示意圖不在文中展示。

試驗的目的即是在車身開發(fā)過程中通過測試手段獲得關(guān)注的模態(tài),但,如何將感興趣的模態(tài)激勵出來,這對激勵點的選取由一定要求,根據(jù)經(jīng)驗一般選在能夠使能量傳到車身各個位置的剛度較大處,且在振動的節(jié)點上不能安裝加速度傳感器,否則會導(dǎo)致模態(tài)丟失。

3 有限元分析模態(tài)與試驗?zāi)B(tài)對比分析

考慮到試驗幾何模型搭建及試驗布點及設(shè)備資源等的限制,通常情況下,試驗?zāi)B(tài)分析得到的模態(tài)頻率是有所缺失的,這是由車身系統(tǒng)的自由度在很大程度上超過了估計的模態(tài)數(shù)決導(dǎo)致的。如果搭建的白車身有限元模型與CAD數(shù)據(jù)完全吻合,則有限元分析計算獲得的模態(tài)數(shù)是完整的,有限元分析模態(tài)不僅可以驗證試驗分析模態(tài)的準(zhǔn)確性,還可以在測試中指導(dǎo)激振點和加速度傳感器布置位置選擇,規(guī)避試驗?zāi)B(tài)丟失風(fēng)險[6]。

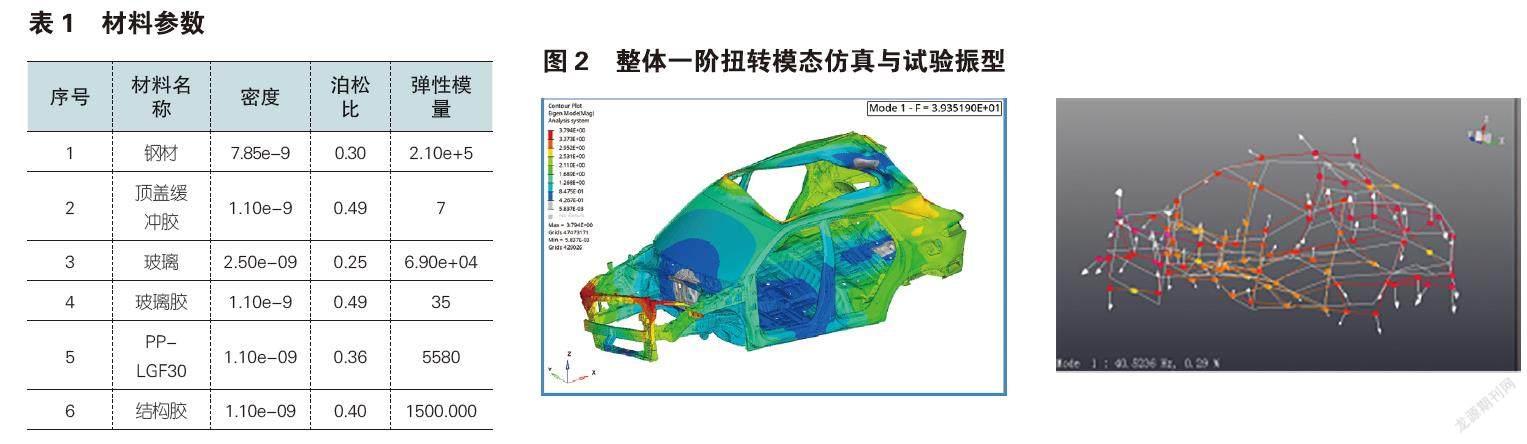

3.1 整體一階扭轉(zhuǎn)

有限元分析模態(tài)和試驗?zāi)B(tài)對應(yīng)模態(tài)頻率分別為39.4Hz和40.5Hz,如圖2。從圖中可看出,車身前端繞X向扭轉(zhuǎn),仿真模態(tài)振型與試驗?zāi)B(tài)振型一致,兩者頻率相差1.1Hz。

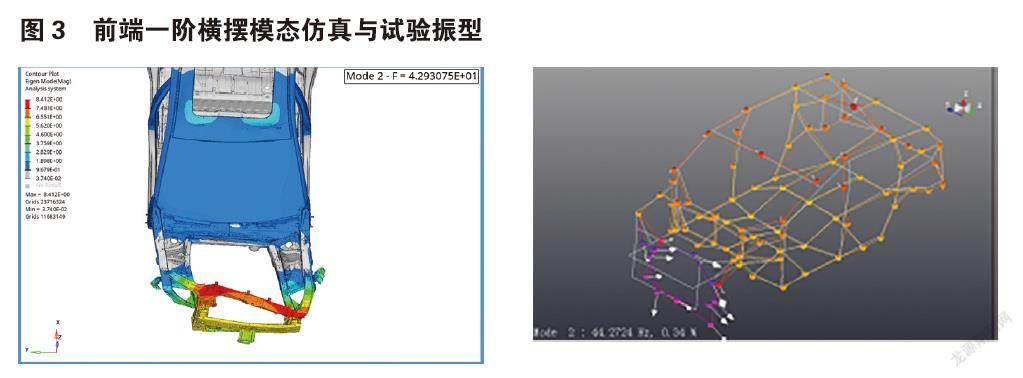

3.2 前端一階橫擺

有限元分析模態(tài)和試驗?zāi)B(tài)對應(yīng)模態(tài)頻率分別為42.9Hz和44.3Hz,如圖3。從圖中可看出,仿真模態(tài)振型與試驗?zāi)B(tài)振型一致,兩者頻率相差1.4Hz。

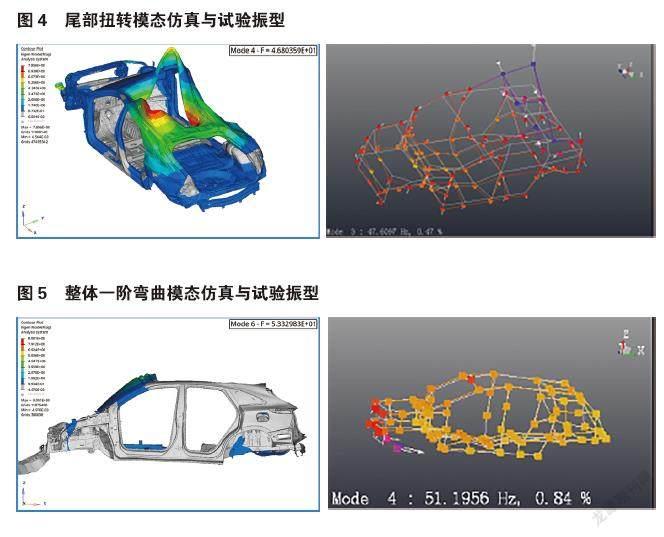

3.3 尾部扭轉(zhuǎn)

有限元分析模態(tài)和試驗?zāi)B(tài)對應(yīng)模態(tài)頻率分別為46.8Hz和47.6Hz,如圖4。從圖中可看出,仿真模態(tài)振型與試驗?zāi)B(tài)振型一致,兩者頻率相差0.8Hz。

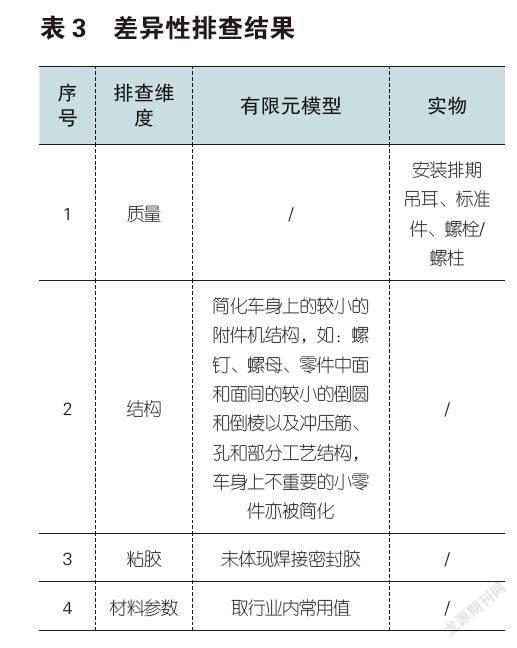

3.4 整體一階彎曲

有限元分析模態(tài)和試驗?zāi)B(tài)對應(yīng)模態(tài)頻率分別為53.3Hz和51.2Hz,如圖5。從圖中可看出,仿真模態(tài)振型與試驗?zāi)B(tài)振型一致,兩者頻率相差2.1Hz。

3.5 綜合對比分析

仿真和試驗?zāi)B(tài)分析僅考慮了白車身自身的質(zhì)量和剛度,仿真分析頻率范圍:0~100Hz,試驗分析頻率范圍:0~100Hz,分析計算出的模態(tài)頻率見表2。

對比分析有限元分析模態(tài)和試驗?zāi)B(tài)的分析結(jié)果,表明,模態(tài)頻率和模態(tài)振型一致性程度較高,且仿真模態(tài)與試驗?zāi)B(tài)相差在5%之內(nèi),故,該有限元模型是有效的。

4 差異性分析

針對仿真模態(tài)與試驗?zāi)B(tài)的固有頻率結(jié)果差異,從質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、粘膠及材料參數(shù)四個維度進(jìn)行排查。

受限于項目開展進(jìn)度,未能對影響車身動態(tài)特性的參數(shù)做進(jìn)一步分析,后續(xù)可對影響車身模態(tài)靈敏度的因子展開分析,通過調(diào)整“敏感”因子,對車身結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。

5 結(jié)束語

文章利用有限元分析軟件和LMS Test.lab測試分析設(shè)備及軟件對車身進(jìn)行模態(tài)分析,對比結(jié)果表明,有限元分析模態(tài)振型和試驗?zāi)B(tài)振型基本一致,且頻率誤差范圍在5%以內(nèi),表明,有限元模型的有效性得以驗證。有限元分析法可以代替試驗室的大量試驗分析工作,在車身前期開發(fā)階段,分析預(yù)測車身動態(tài)特性,為設(shè)計提供依據(jù),減少開發(fā)后期驗證工作量,節(jié)省試驗費用,縮短開發(fā)周期。

參考文獻(xiàn):

[1]仇濤,張代勝,張林濤. 轎車白車身的有限元模態(tài)與試驗?zāi)B(tài)分析研究[J]. 農(nóng)業(yè)裝備與車輛工程. 2008,1(23):23-24.

[2]宋紀(jì)俠,王彥,等. 白車身模態(tài)試驗與仿真對標(biāo)研究[J]. 汽車科技. 2016,4(83): 83-84.

[3]Dong J,Choi K K,Kim N H. Design optimization for structural acoustic problems using FEA-BEA with adjoint variable method[J]. Journal of Mechanical Design. 2004,126(3):527-533.

[4]Brughmans M,Gooscense S,Takei T,etal. Morphing technology applied to body modeling[J]. Aoto Vehicle Technique,2003,57(7):14-20.

[5]余啟志,陳丹曄,陳燕.車身有限元與試驗?zāi)B(tài)分析比較[J].東華大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版).2011,37(4):493-494.

[6]楊英,趙廣耀,孟凡亮.某轎車白車身模態(tài)分析和試驗研究[J].東北大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版).2008,29(7):1046-1047.