元散曲“帶過(guò)曲”與套曲、小令關(guān)系考

王夢(mèng)萱

散曲自元始,幾經(jīng)更迭,仍有余韻,“帶過(guò)曲”也在傳統(tǒng)這條河流里悄然流淌。這一音樂(lè)體裁在散曲音樂(lè)中的數(shù)量并不算多,但其由二至三個(gè)曲牌聯(lián)接而成的音樂(lè)形式具有典型性。它與尋常套數(shù)和小令的形制均不相同,卻能在這兩種體裁中尋得其身影,可見“帶過(guò)曲”在散曲音樂(lè)中具有特殊性,對(duì)它的研究也必然會(huì)使學(xué)界更全面地認(rèn)識(shí)散曲。本文盡可能從“曲體”的理念出發(fā),實(shí)質(zhì)上也是將其視為綜合藝術(shù)形式,對(duì)樂(lè)體和文體進(jìn)行雙重觀照,元散曲藝術(shù)也因此得以呈現(xiàn)其獨(dú)有的、立體的風(fēng)采。同時(shí)以“帶過(guò)曲”為中心,放射性尋找與之有關(guān)聯(lián)的內(nèi)容,縱橫交錯(cuò),以期得到有歷史意義的、邏輯梳理的理論。此時(shí)的“帶過(guò)曲”不僅是傳統(tǒng)史學(xué)平面敘述中的個(gè)別體裁,而是作為一種傳統(tǒng)音聲技藝,在中國(guó)傳統(tǒng)社會(huì)用樂(lè)、文化技藝傳承中發(fā)揮作用,這也是對(duì)中國(guó)音樂(lè)史的發(fā)展進(jìn)行整體與局部、頂層設(shè)計(jì)與具體實(shí)踐的探索。

一、 “帶過(guò)曲”宮調(diào)曲牌的簡(jiǎn)要梳理

明人王驥德于《曲律注釋》中指出:“曲,樂(lè)之支也。”他將“曲”的歷史追溯至上古時(shí)代的《康衢》之曲,后經(jīng)漢樂(lè)府、六朝艷曲、唐絕句、宋詞等,傳入金元,遂有元曲的產(chǎn)生,并最終被明代南曲所爭(zhēng)艷。近人吳梅于《顧曲麈談》中說(shuō)道:“曲也者,為宋金詞調(diào)之別體。當(dāng)南宋詞家慢近盛行之時(shí),即為北調(diào)榛莽胚胎之日……世人嫌其粗魯,江左詞人,遂以纏綿頓宕之聲以易之,而南詞以起。此南北曲之原始也。”諸多觀點(diǎn)中,“曲源于詞”是始終存在的。曲的宮調(diào)曲牌多來(lái)源于詞,尤其是曲牌和詞牌相同者頗多,體裁與詞也有相近之處。像“曲源于詩(shī)”“曲源于唐宋大曲”“曲源于少數(shù)民族音樂(lè)”等觀念在實(shí)質(zhì)上與“曲源于詞”并不矛盾,詩(shī)詞曲本就在文學(xué)上一脈相承。曲在中國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)文化中的存在形式是多元化的,它既可以是一種獨(dú)立體裁,又可作為“成分”處于多種以長(zhǎng)短句為主要特征的音聲技藝類型中。

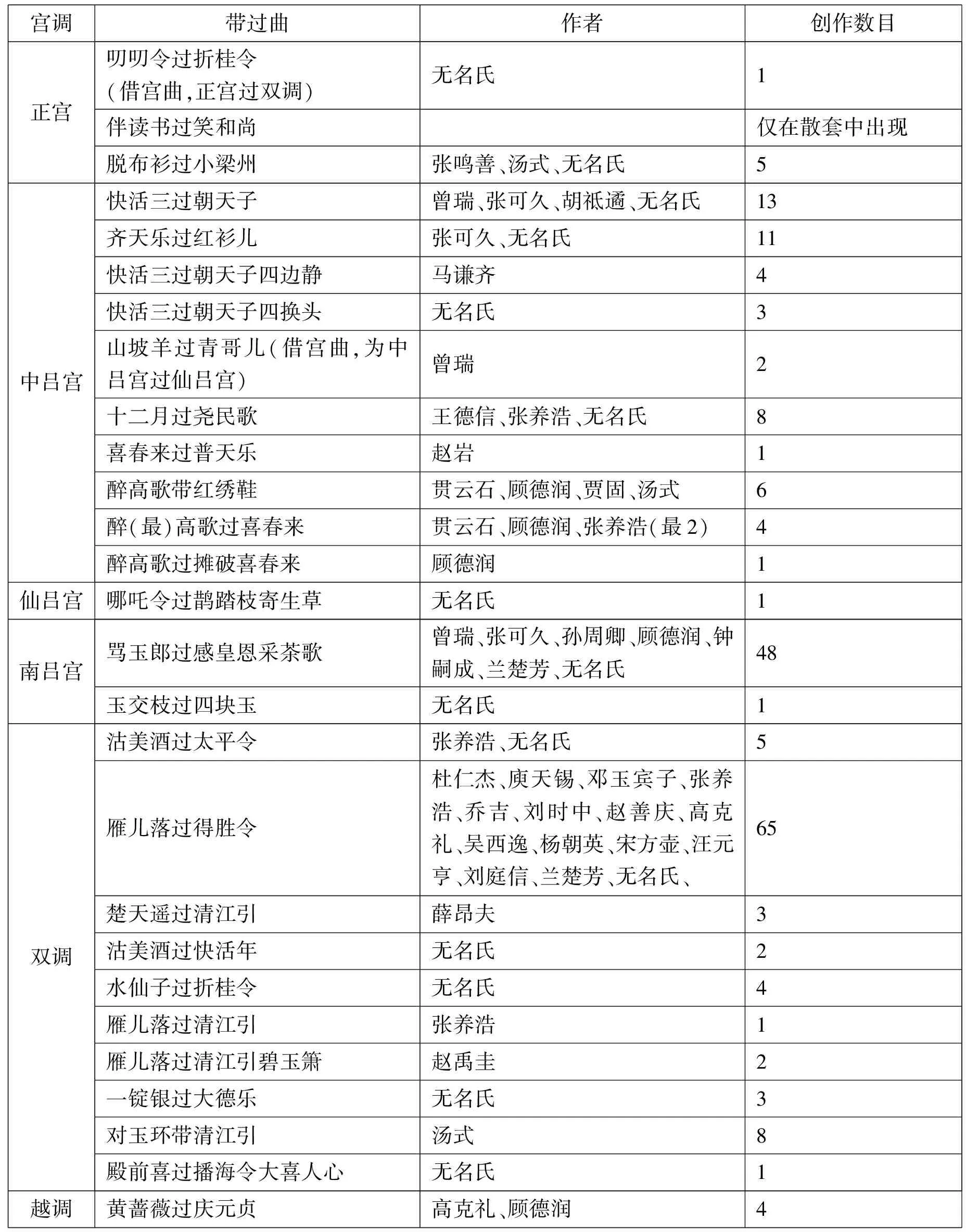

“曲”作為一種廣泛傳播并不斷嬗變的音樂(lè)要素,活躍地存在于各類民歌、說(shuō)唱音樂(lè)、戲曲音樂(lè)、獨(dú)奏曲調(diào)、合奏曲調(diào)中,同時(shí)“曲”自身也不斷包容著其他各類音樂(lè)要素,因此它的發(fā)展是兼收并蓄、吐故納新的過(guò)程。基于對(duì)“曲”形成過(guò)程的基本認(rèn)識(shí),本文在探究“帶過(guò)曲”時(shí),將著重其存在的較為復(fù)雜的源流問(wèn)題。作為擁有典型體制的音聲技藝形式,對(duì)“帶過(guò)曲”宮調(diào)曲牌的溯源考辨也是曲學(xué)研究中不可回避的一面。元散曲中的“帶過(guò)曲”種類相較于其他音樂(lè)類體裁來(lái)講并不算多,孫玄齡先生在《帶過(guò)曲辨析》一文中曾對(duì)元散曲“帶過(guò)曲”的種類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該文以今人隋樹森《全元散曲》一書為依據(jù),共統(tǒng)計(jì)有二十七種元散曲“帶過(guò)曲”。筆者循前輩之路,也以隋樹森《全元散曲》一書為參考,種類上與孫玄齡先生統(tǒng)計(jì)一致,但在作者數(shù)量及創(chuàng)作曲目上存在差異。故列表1,以初見其情狀,與孫先生存異之處詳見表格下方“注”。

表1. 元人所用“帶過(guò)曲”種類

據(jù)表1可知,“帶過(guò)曲”的宮調(diào)來(lái)源范圍比較常規(guī),并未超出元曲北曲所用的十二種宮調(diào)。在實(shí)際運(yùn)用中選取了其中六種作為常用宮調(diào),即正宮、中呂宮、仙呂宮、南呂宮、雙調(diào)和越調(diào)。“帶過(guò)曲”雖為二或三個(gè)曲牌聯(lián)綴的體裁,但基本遵循了曲牌在同一宮調(diào)內(nèi)聯(lián)綴的模式。其中【叨叨令過(guò)折桂令】【山坡羊過(guò)青哥兒】為“借宮”的形式,“借宮”也叫“出入曲牌”,常見于劇曲套曲,散曲套曲中較少。小令則一般不借宮,因此針對(duì)在“帶過(guò)曲”中出現(xiàn)的這一特殊現(xiàn)象,筆者將于下文詳細(xì)討論。此外【水仙子】這一曲牌有“名同音律不同”的現(xiàn)象,存在于黃鐘宮和雙調(diào)這兩個(gè)宮調(diào)之中。孫玄齡在《元散曲的音樂(lè)》中通過(guò)譜例對(duì)比,發(fā)現(xiàn)【水仙子】在這兩個(gè)宮調(diào)里的差異表現(xiàn)在調(diào)高、調(diào)式、旋律風(fēng)格和句法上。具體為雙調(diào)的【水仙子】為小工調(diào)、宮調(diào)式,風(fēng)格悠揚(yáng)清麗,曲詞句法工整,整體結(jié)構(gòu)較短;黃鐘宮的【水仙子】為正工調(diào)、羽調(diào)式,風(fēng)格略微跳躍活潑,曲詞句法與歌詞聯(lián)系更加緊密,整體結(jié)構(gòu)較長(zhǎng)。

本文將“帶過(guò)曲”中的【水仙子帶折桂令】與小令雙調(diào)【水仙子】進(jìn)行對(duì)比,以初見其情狀。

通過(guò)對(duì)比譜例可發(fā)現(xiàn),“帶過(guò)曲”使用雙調(diào)【水仙子】時(shí)還是宮調(diào)式,句法也大致相同,風(fēng)格與之相比增添了幾分沉郁苦悶之感。字?jǐn)?shù)上為五十六字,比僅作為小令使用的【水仙子】要更多些。同一曲牌在“帶過(guò)曲”中的使用規(guī)范與其他體裁中并無(wú)明顯的區(qū)別,只是更受其音樂(lè)內(nèi)容的影響。那么在創(chuàng)作時(shí)選取雙調(diào)的【水仙子】到底是作曲家自發(fā)的選擇,還是“帶過(guò)曲”本身在體裁方面有所限制,抑或是一種隨機(jī)的行為,都還需要進(jìn)一步的文獻(xiàn)搜集與考證。

“帶過(guò)曲”的曲牌來(lái)源范圍主要集中在套曲和小令,例如【雁兒落】【得勝令】【罵玉郎】【感皇恩】【采茶歌】等在套曲(含劇曲和散曲)中常見的曲牌,在小令中也被運(yùn)用。但【哪吒令】【踏鵲枝】【寄生草】【伴讀書】【笑和尚】等曲牌僅在劇曲或散曲的套數(shù)中較為常見,不曾在小令中出現(xiàn)。單個(gè)的曲牌在“帶過(guò)曲”中以“帶”“過(guò)”的形式被聯(lián)接起來(lái),可以看出北曲曲牌在散曲各體式之間是交錯(cuò)使用并互相傳播的。總之“帶過(guò)曲”與這兩類音聲技藝體裁有著密切聯(lián)系,同時(shí)這也是歷來(lái)學(xué)者爭(zhēng)論之處。本文也將循前人之軌跡,繼續(xù)探討“帶過(guò)曲”與套曲和小令分別有何關(guān)聯(lián)。

二、“帶過(guò)曲”與散套、劇套的關(guān)系

元時(shí)期的“帶過(guò)曲”基本上由二到三支曲牌銜接而成,并在各曲牌之間用“帶”“過(guò)”的字樣連接起來(lái)。它既不同于單個(gè)曲牌的小令,也不同于由若干單體樂(lè)曲連接起來(lái)、前有引子后有尾聲的套曲。孫玄齡提出的“摘調(diào)”說(shuō)是目前學(xué)界受認(rèn)可度較高的一種帶過(guò)曲來(lái)源說(shuō)。“凡從套曲中,摘取某一調(diào),聲文并美者,謂之‘摘調(diào)’。摘調(diào)單唱時(shí),與尋常小令同,亦猶詞中之摘遍也。”孫玄齡對(duì)此的看法是“帶過(guò)曲直接來(lái)源于套曲中曲牌的固定組合,不是小令本身的變體”,需注意的是此說(shuō)所指的套曲包含了散曲和劇曲。李昌集則提出“帶過(guò)曲是套數(shù)形式發(fā)展史上的一個(gè)中間環(huán)節(jié)”的說(shuō)法。

(一) 散曲套數(shù)與“摘調(diào)”說(shuō)的適配性

上述二人雖然觀點(diǎn)各異,但均與套曲相聯(lián)系。基于此,筆者對(duì)照表1列出的“帶過(guò)曲”曲牌,以孫玄齡《元散曲的音樂(lè)》一書所載的“現(xiàn)存元曲所用套曲形式一覽表”為基準(zhǔn),將元時(shí)期散曲套數(shù)和劇曲套數(shù)中與之相關(guān)的曲牌以及出現(xiàn)的次數(shù)列表如下(分列表2、表3)。需說(shuō)明的是:由于“帶過(guò)曲”是二至三個(gè)曲牌聯(lián)接形成的,因此套數(shù)中的曲牌只有出現(xiàn)與表1聯(lián)接方式相同的情況才會(huì)被選取,不包含單獨(dú)出現(xiàn)曲牌的情況。

表2. 散曲中的套數(shù)與“帶過(guò)曲”相關(guān)曲牌

通過(guò)表2可知,散曲中的套數(shù)與“帶過(guò)曲”所用曲牌聯(lián)綴相同者有十個(gè)(正宮和中呂宮中均出現(xiàn)【醉高歌—喜春來(lái)】的情形,故不重復(fù)計(jì)數(shù))。例如【雁兒落—得勝令】這樣的帶過(guò)方式,在散曲套數(shù)中的使用頻率還是較高的,在“帶過(guò)曲”中亦如此。但像【齊天樂(lè)帶紅衫兒】【快活三過(guò)朝天子】這樣在“帶過(guò)曲”中較為常見的曲牌,在散曲的套數(shù)中卻無(wú)法捕捉。因此只能說(shuō)“帶過(guò)曲”與散曲中的套數(shù)在一定程度上有關(guān),主要體現(xiàn)在曲牌聯(lián)接組合方面,但并非絕對(duì),畢竟還有半數(shù)以上的“帶過(guò)曲”并未以相同的連接方式出現(xiàn)其中。

統(tǒng)計(jì)過(guò)程中出現(xiàn)了一些值得注意的現(xiàn)象:仙呂宮套曲中常出現(xiàn)的【哪吒令—踏鵲枝—寄生草】,絕大多數(shù)以三個(gè)曲牌聯(lián)綴的方式出現(xiàn),但在元人散套《點(diǎn)絳唇》中,出現(xiàn)了【哪吒令—踏鵲枝—寄生草游四門】的情形,這在“帶過(guò)曲”中是從未有過(guò)的。再者,像【雁兒落—得勝令】的聯(lián)綴方式在雙調(diào)套曲和“帶過(guò)曲”中都有出現(xiàn),但在雙調(diào)套曲中,【雁兒落】之后可與【水仙子】【掛玉鉤】【掛搭沽】等曲牌相連接,【雁兒落】之前可與【喬牌兒】【駐馬聽】【落梅風(fēng)】等相連。在諸多常見的套曲固定組合中,“帶過(guò)曲”卻恰恰選擇了【雁兒落—得勝令】這樣的曲牌聯(lián)綴方式,試問(wèn)究竟以何為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行創(chuàng)作?如果說(shuō)“帶過(guò)曲”的創(chuàng)作包括命名是作曲家自發(fā)的結(jié)果,那么在豐富多樣的元曲曲牌中為何只選擇不多的樣式組成“帶過(guò)曲”,并且在元散曲的創(chuàng)作數(shù)量上也并不占據(jù)優(yōu)勢(shì)。因此單就散曲的套曲來(lái)說(shuō),此時(shí)“摘調(diào)”說(shuō)能夠解釋一部分“帶過(guò)曲”是從散套中摘取音律相協(xié)、聲文并美者而為之,如上述【雁兒落】在前后的曲牌選用上,單取【得勝令】作為聯(lián)綴,以及對(duì)【哪吒令—踏鵲枝—寄生草游四門】這一不常見的聯(lián)綴方式不予考慮,選用【哪吒令—踏鵲枝—寄生草】的常見套曲曲牌聯(lián)綴形式進(jìn)行創(chuàng)作。

散曲的套曲中只能與半數(shù)以內(nèi)的“帶過(guò)曲”一一對(duì)應(yīng),剩余的“帶過(guò)曲”曲牌連接方式在散曲的套曲中從未出現(xiàn),或者說(shuō)在同一套曲之中出現(xiàn)的情形都較為少見,表1中越調(diào)的“帶過(guò)曲”【黃薔薇過(guò)慶元貞】更是在散套中了無(wú)痕跡。在南北合套套曲正宮調(diào)曲目《汲沙尾》中出現(xiàn)了【脫布衫帶過(guò)小梁州—漁家傲—醉太平—普天樂(lè)—伴讀書—笑和尚】的情形,“帶過(guò)”一詞直接出現(xiàn)于散套之中,而在其余套曲中幾乎沒有見到。如果說(shuō)“摘調(diào)”是摘自于散曲的套曲,那為何只在這一首套曲中出現(xiàn)“帶過(guò)”的字樣,其余相同的曲牌連接方式卻沒有呢?筆者猜想是由于“帶過(guò)曲”在元時(shí)期摘自散套的過(guò)程中不斷發(fā)展并形成該體裁的固定組合搭配,且這一體裁在長(zhǎng)短上也比較符合入套的需求,因此“帶過(guò)”的字樣也就直接運(yùn)用在散套之中的結(jié)果。元代以后的套曲中出現(xiàn)“帶過(guò)曲”的情形就更為常見了,例如仙呂入雙角合套《牡丹亭》【北新水令—南步步嬌—北折桂令—南江兒水—北雁兒落帶得勝令—南彩衣舞—北收江南—南園林好—北沽美酒帶太平令—南雙煞】中出現(xiàn)了兩種“帶過(guò)曲”,這并不是個(gè)例。可見“帶過(guò)曲”在不斷發(fā)展中已經(jīng)被元之后的音樂(lè)家視作可以入套的體裁,并較為常見地運(yùn)用起來(lái)。事實(shí)上也可以解釋元時(shí)期偶然在散套中出現(xiàn)了“帶過(guò)”字樣的問(wèn)題,也許只是因?yàn)閯?chuàng)制曲目和其嬗變的因素存在一定的時(shí)間差,導(dǎo)致了在不同時(shí)期會(huì)有零星出現(xiàn)和集體出現(xiàn)的現(xiàn)象。

(二)劇曲套數(shù)與“帶過(guò)曲”的緊密聯(lián)系

由前文所述,“摘調(diào)”說(shuō)可以印證一部分“帶過(guò)曲”的曲牌來(lái)源和成因之說(shuō),但還存在一定的挑戰(zhàn)。因此除卻散套之外,還應(yīng)對(duì)劇曲中的套數(shù)進(jìn)行討論,尋求其中是否有與“帶過(guò)曲”相關(guān)聯(lián)的存在,如表3所列。

表3. 劇曲中的套數(shù)與“帶過(guò)曲”相關(guān)曲牌

據(jù)表3可知,劇曲中套曲的連接方式與“帶過(guò)曲”相同者共十一種(在正宮和中呂宮中均出現(xiàn)【脫布衫—小梁州】【快活三—朝天子】【快活三—朝天子—四邊靜】【十二月—堯民歌】的情形,故不重復(fù)計(jì)數(shù))。相較于散曲中的套曲雖然種類上只增加了一種,但數(shù)量卻大幅度增加,例如【沽美酒-太平令】出現(xiàn)四十一次、【罵玉郎—感皇恩—采茶歌】出現(xiàn)四十五次、【哪吒令—踏鵲枝—寄生草】出現(xiàn)六十一次、【雁兒落—得勝令】出現(xiàn)八十次,這可以充分說(shuō)明“帶過(guò)曲”與劇曲中套曲的連接方式有著密切聯(lián)系。已知“帶過(guò)曲”的曲牌聯(lián)接為固定組合,寫作時(shí)一般不隨意更換。現(xiàn)以仙呂宮套曲固定組合【哪吒令—踏鵲枝—寄生草】為例,在整個(gè)劇曲套曲中大多數(shù)以三曲牌連用的形式出現(xiàn),且常出現(xiàn)于中段偏后之處。在劇套使用時(shí),只有【天下樂(lè)】這一支曲牌經(jīng)常性地用在這三支曲牌中任意一個(gè)之前,【金盞兒】【后庭花】【醉中天】【醉扶歸】會(huì)用在其后。這些聯(lián)接方式均未被“帶過(guò)曲”所采用,即使有多種選擇方式,但“帶過(guò)曲”在創(chuàng)作時(shí)也只選用劇套中的固定連接方式。是否可以猜測(cè)為:若在【哪吒令—踏鵲枝—寄生草】前后加之上述曲牌,不僅超過(guò)了“帶過(guò)曲”二至三個(gè)曲牌連接的寫作規(guī)范,而且在音律的協(xié)調(diào)性和可聽性上也不甚合適,因此僅選擇了劇套之中三支常用組合為“帶過(guò)曲”所作。

劇曲套曲雙調(diào)中常見的曲牌連接【雁兒落—得勝令】與【沽美酒—太平令】,存在于“帶過(guò)曲”中且與其所用宮調(diào)一致。這兩種曲牌連接方式在劇曲套曲中常有四曲牌相連或間隔相連等情形,如套曲《新水令》以【駐馬聽—滴滴金—折桂令—雁兒落—得勝令—沽美酒—太平令】的曲牌聯(lián)綴方式寫作,還有同為《新水令》以【駐馬聽—喬牌兒—豆葉黃—滴滴金—折桂令—雁兒落—得勝令—落梅風(fēng)—沽美酒—太平令】的連接方式寫作。【雁兒落】與【得勝令】幾乎都是一同出現(xiàn),很少有單獨(dú)出現(xiàn)的情況,【沽美酒】與【太平令】也是如此。此時(shí)無(wú)論是從數(shù)量還是曲牌固定組合的穩(wěn)定性來(lái)說(shuō),“摘調(diào)”說(shuō)在劇套中擁有了較高可信度。且在前文探討“帶過(guò)曲”與散套之間的關(guān)系時(shí),曾提到【雁兒落】之后可與【水仙子】【掛玉鉤】【掛搭沽】等曲牌相連接,之前可與【喬牌兒】【駐馬聽】【落梅風(fēng)】等相連,但這些情形在劇套中幾乎不曾出現(xiàn),【雁兒落】與【得勝令】在劇套中往往一并出現(xiàn),且?guī)в小竟撩谰啤颗c【太平令】,可見這兩種“帶過(guò)曲”的基本形式更多來(lái)源于劇套,而非散套。

“借宮”是指“北曲的部分曲牌可為不同宮調(diào)的套曲共用……如【耍孩兒】一曲的‘本宮’是般涉調(diào),有時(shí)用于正宮的【端正好】一套,便為借宮”。這一制曲方式由來(lái)已久,常運(yùn)用于雜劇或套曲中,小令則較少使用。前文可知元人“帶過(guò)曲”中有兩種曲牌聯(lián)接方式屬于“借宮”的情形,在一定程度上說(shuō)明了“帶過(guò)曲”可能與劇曲中的套曲關(guān)系密切。表1中的【叨叨令過(guò)折桂令】與【山坡羊過(guò)青哥兒】都屬于借宮的形式,原則上同一套內(nèi)的曲,須使用同一宮調(diào),有時(shí)可以借宮,但有相當(dāng)?shù)南拗啤∏械奶浊袝r(shí)借宮,如【快活三】(借中呂)、【朝天子】(借中呂)、【小梁州】(借正宮)、【脫布衫】(借正宮)、【得勝令】(借雙調(diào))、【山坡羊】(借中呂)、【青哥兒】(借仙呂)等情形。散曲中的套數(shù)和小令一般不借宮,劉致中在《“散曲套數(shù)不借宮”辨》一文中提出元人侯正卿的散套“鏡中兩鬢”(《客中寄情》)使用了借宮,為【正宮】借【中呂宮】【仙呂宮】【雙調(diào)】的情形。但這屬于個(gè)例,且與元人“帶過(guò)曲”的宮調(diào)借用方式并不相符。可知表1中【山坡羊過(guò)青哥兒】為【中呂宮】過(guò)【仙呂宮】的情形與劇曲中套曲的借宮情形是可以對(duì)應(yīng)的,在散曲中的套曲則找不到相同的情形。【叨叨令過(guò)折桂令】為【正宮】過(guò)【雙調(diào)】,關(guān)于元曲劇曲的“借宮”問(wèn)題在孫玄齡的《元散曲的音樂(lè)》中有詳細(xì)說(shuō)明:孫在書中將“借宮”成為“出入”,并對(duì)元雜劇中常用宮調(diào)的出入情況以表格形式闡釋清楚。其中并無(wú)【正宮】出入【雙調(diào)】的形式,但【雙調(diào)】可以出入【正宮】,可見“帶過(guò)曲”中【叨叨令過(guò)折桂令】的出入方式并非元雜劇中的常用形式。但在“出入曲牌顯示出的各宮調(diào)之間的遠(yuǎn)近關(guān)系表”中,孫將【雙調(diào)】列入了與【正宮】在音樂(lè)上應(yīng)有近似處的宮調(diào)類型。因此可以說(shuō)明“帶過(guò)曲”的兩種“借宮”情形在很大程度上符合元雜劇的創(chuàng)作特點(diǎn)。當(dāng)然在元人“帶過(guò)曲”的創(chuàng)作中這還只是較為少數(shù)的例子。更有力的佐證在于劇曲中存在的一些固定形式,往往是兩三個(gè)曲子成一組且不可分割,并形成了以下曲牌固定組合(曲牌較多,筆者僅摘取與“帶過(guò)曲”相同的列出):

正宮:【脫布衫與小梁州】

仙呂:【哪吒令與鵲踏枝、寄生草】(寄生草較有獨(dú)立性)

中呂:【快活三與朝天子(或鮑老兒)】【十二月與堯民歌】

南呂:【罵玉郎與感皇恩、采茶歌】

雙調(diào):【雁兒落與得勝令】【沽美酒與太平令】

越調(diào):【黃薔薇與慶元貞】

由此可知:《全元散曲》中所收錄“帶過(guò)曲”的六種宮調(diào)在劇曲固定組合中均可對(duì)應(yīng),尤其是像【雁兒落過(guò)得勝令】【快活三過(guò)朝天子】【罵玉郎過(guò)感皇恩采茶歌】等創(chuàng)作數(shù)量較多的類型在劇曲固定組合中均可體現(xiàn)。而且在一定程度上還表現(xiàn)出了“帶過(guò)曲”在種類選擇上,會(huì)以劇曲中套曲固定組合為先且數(shù)量較多,其余的“帶過(guò)曲”種類則為一至二首,最多的【醉高歌過(guò)紅繡鞋】不過(guò)四首,與劇套固定組合中【雁兒落過(guò)得勝令】的十五首還是有一定數(shù)量差距的。此外在宮調(diào)選擇上:劇曲中的固定組合有正宮、仙呂、中呂、南呂、雙調(diào)、越調(diào)和商調(diào)七種,《全元散曲》所收錄的二十六種“帶過(guò)曲”恰好與其中的六種相吻合。元人北曲所用十二宮調(diào)名稱為:黃鐘、正宮、大石調(diào)、小石調(diào)、仙呂、中呂、南呂、雙調(diào)、越調(diào)、商調(diào)、商角調(diào)、般涉調(diào)。而“帶過(guò)曲”不偏不倚地與劇曲固定形式選用了相同的六種宮調(diào),其余宮調(diào)則在元“帶過(guò)曲”中未曾有過(guò)。可見,“帶過(guò)曲”的宮調(diào)選用、借宮問(wèn)題以及曲牌聯(lián)接都與劇曲中的音樂(lè)尤其是其中的固定組合有一定關(guān)系。

李昌集提出“套數(shù)”過(guò)渡一說(shuō),他將套數(shù)看作是以“帶過(guò)曲”為基礎(chǔ)的一種“擴(kuò)大”,又提出“散套的成立當(dāng)先于劇套”的觀點(diǎn),否定“套因劇生”論。筆者將李氏的觀點(diǎn)總結(jié)為“帶過(guò)曲→套數(shù)→散套→劇套”,實(shí)際上通過(guò)上文對(duì)“帶過(guò)曲”和套數(shù)關(guān)系的探討,不難發(fā)現(xiàn)在前文曾提到:“帶過(guò)曲”中【山坡羊過(guò)青哥兒】為【中呂宮】過(guò)【仙呂宮】的情形可與劇曲套曲的樣式相呼應(yīng)。因此單就“帶過(guò)曲”中出現(xiàn)借宮的現(xiàn)象可能是來(lái)源于劇曲這一項(xiàng),該觀點(diǎn)便值得再商榷。楊蔭瀏在《中國(guó)古代音樂(lè)史稿》中也寫道:“在藝術(shù)形式上,散曲的曲牌就是雜劇的曲牌,現(xiàn)有樂(lè)譜的絕大多數(shù)散曲曲牌,也都可以在現(xiàn)有樂(lè)譜的雜劇曲牌中間找到。”因此本文更傾向于劇曲先于散曲產(chǎn)生這一說(shuō)法。關(guān)于“劇曲和散曲誰(shuí)先于誰(shuí)”這一問(wèn)題,筆者認(rèn)為音聲技藝的發(fā)展過(guò)程有其自身的發(fā)展規(guī)律,在消化交融之中也有更新?lián)Q代,而起著決定性影響的因素也是錯(cuò)綜復(fù)雜的。對(duì)于一種音聲技藝來(lái)說(shuō),其成熟的過(guò)程有諸多條件相互促成。元代雜劇、散曲的創(chuàng)作不僅是“曲體”能夠討論清楚的,它還作為一種文體形式在詩(shī)歌藝術(shù)發(fā)展史上打下烙印。雜劇在元代的興起與成熟,是在由雅轉(zhuǎn)俗的文學(xué)發(fā)展大環(huán)境下應(yīng)運(yùn)而生的,創(chuàng)作者除了具備相當(dāng)?shù)奈膶W(xué)功力之外,還將具備雜劇中最根本的要素——寫“曲”的能力,北曲系統(tǒng)也因此更加豐富。

三、“帶過(guò)曲”特殊地運(yùn)用于小令創(chuàng)制

小令在元曲曲牌中的流傳范圍是相當(dāng)廣闊的,尤其是在當(dāng)時(shí)社會(huì)環(huán)境下,大量文人投入創(chuàng)作且內(nèi)容包羅萬(wàn)象,與“凡有井水處,皆能歌柳詞”的柳永詞相提并論也未嘗不可。在進(jìn)行體裁歸類時(shí),往往將所有單獨(dú)使用的曲牌稱之為小令,但并非每一個(gè)單獨(dú)的曲牌都可用為小令。據(jù)王力在《漢語(yǔ)詩(shī)律學(xué)》中統(tǒng)計(jì),常見普通的元曲小令有正宮六種、仙呂十種、中宮十五種、南呂六種、雙調(diào)三十八種、越調(diào)七種、商調(diào)九種、黃鐘三種,共計(jì)九十四種。筆者現(xiàn)將與“帶過(guò)曲”有關(guān)聯(lián)的曲牌排列如下:

正宮:小梁州、叨叨令

仙呂:寄生草

中宮:朝天子、紅繡鞋、山坡羊、喜春來(lái)、快活三、堯民歌、攤破喜春來(lái)、齊天樂(lè)帶過(guò)紅衫兒

南呂:四塊玉、玉嬌枝、罵玉郎帶過(guò)感皇恩、采茶歌

雙調(diào):清江引、折桂令、雁兒落帶得勝令

注:被“帶過(guò)曲”所選用的曲牌中,除小梁州、快活三、玉嬌枝外,在王力的《漢語(yǔ)詩(shī)律學(xué)》中都被標(biāo)記為最常見者。

小令中直接運(yùn)用一些“帶過(guò)曲”種類,如【齊天樂(lè)帶過(guò)紅衫兒】【雁兒落帶得勝令】等,這或許是歷來(lái)人們將“帶過(guò)曲”歸為小令的重要因素。但這很明顯來(lái)源于劇曲中套數(shù)的音樂(lè),在固定組合里被稱之為【罵玉郎與感皇恩、采茶歌】【雁兒落與得勝令】,筆者猜想許是樂(lè)人對(duì)劇曲音樂(lè)進(jìn)行“摘調(diào)”創(chuàng)作時(shí)加入“帶”“過(guò)”的字樣以區(qū)別于先前,小令則是在“帶過(guò)曲”產(chǎn)生之后,又將其中的部分種類作為小令的一種。此外,“帶過(guò)曲”作品數(shù)量與現(xiàn)存小令總數(shù)相比只占很少的比例,且淵源關(guān)系與前文套曲相較也并不明顯。“帶過(guò)曲”本身并不符合小令單個(gè)曲牌的性質(zhì),也并不像其他小令一樣廣為流傳,在筆者看來(lái)或許只是小令創(chuàng)作中運(yùn)用曲牌的特別現(xiàn)象。

在前文探討雙調(diào)小令【水仙子】和“帶過(guò)曲”【水仙子過(guò)折桂令】時(shí)已經(jīng)體現(xiàn):同一曲牌在散曲的不同體裁中呈現(xiàn)的面貌并不完全相同,調(diào)式句法上均無(wú)差異,只是由于音樂(lè)內(nèi)容的不同導(dǎo)致旋律風(fēng)格的變化,筆者認(rèn)為“帶過(guò)曲”在選用宮調(diào)曲牌時(shí),是有可能跟隨音樂(lè)內(nèi)容即文字寫作進(jìn)行靈活運(yùn)用的。此外針對(duì)孫玄齡的看法筆者還有一些自己的見解:“曲源于詞”是較多歷來(lái)學(xué)者跟隨的說(shuō)法,詞牌與曲牌之間有著千絲萬(wàn)縷的關(guān)系,大致可分為“詞曲名同實(shí)同”“詞曲名實(shí)大致相同”“詞曲名同實(shí)不同”“詞曲名不同實(shí)則相同”這幾類,需要注意的是此時(shí)的詞與曲均在小令的范圍內(nèi)討論。筆者就王力《漢語(yǔ)詩(shī)律學(xué)》中的統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn),在“詞曲名同實(shí)不同”這類中有“帶過(guò)曲”使用過(guò)的曲牌,分別是:【踏鵲枝】(仙呂宮,特此標(biāo)注是因?yàn)樵凇霸~曲名同實(shí)同”中也有【踏鵲枝】但為雙調(diào))、【感皇恩】【朝天子】【齊天樂(lè)】【四換頭】【玉交枝】這六種。

現(xiàn)以【感皇恩】為例子,討論其作為詞牌和散曲曲牌的不同,以及運(yùn)用到“帶過(guò)曲”和套曲中又有哪些變化。【感皇恩】又名《疊蘿花》,原唐教坊曲名,后用作詞調(diào)名。此調(diào)前片七句聲韻為:仄仄仄平平,平平仄仄。平仄平平仄平仄。仄平仄仄,仄仄平平平仄。仄平平仄仄,平平仄。后片七句聲韻為:平仄平平,平平仄仄。仄仄平平仄平仄。仄平平仄,平仄仄平平仄。仄平平仄仄,平平仄。統(tǒng)共六十七字,前、后片逢第二、三、五、七句押韻,均用仄聲韻。《新定九宮大成南北詞宮譜校譯(壹)》中記載有散曲【感皇恩】:春意闌珊,鶯老花殘一簾風(fēng),三月雨,五更寒。鶯負(fù)鳳單,枕剩衾寒。梨花院采茶歌,憑欄桿。作為散曲小令的【感皇恩】不再謹(jǐn)遵上下片的原則,句數(shù)上也由七句轉(zhuǎn)為八句,共三十四字。平仄規(guī)律為:平仄平平,平仄平平仄平平,平仄仄,仄平平。平仄仄平,仄仄平平。平平仄仄平平,平平平。可見作為詞牌和小令曲牌的【感皇恩】是截然不同的。“帶過(guò)曲”中運(yùn)用【感皇恩】的例子選用元人曾瑞所作的《罵玉郎過(guò)感皇恩采茶歌“惜花春走已早”小令》,共有十句五十二字。無(wú)論是在平仄關(guān)系還是每句所用字?jǐn)?shù)上,都與詞牌和小令曲牌中的【感皇恩】差別甚遠(yuǎn)。上述表格已提到【罵玉郎帶過(guò)感皇恩、采茶歌】是小令寫作時(shí)會(huì)使用的曲牌,但筆者之所以不認(rèn)為它來(lái)源于小令,是因?yàn)椤皫н^(guò)曲”在創(chuàng)作上與小令已經(jīng)不僅僅是曲牌使用數(shù)量的區(qū)別,曲牌內(nèi)部在字?jǐn)?shù)、平仄、韻腳等方面均呈現(xiàn)不同狀態(tài)。

至此,我們不妨討論套曲中的【感皇恩】是為何種面貌。選取元人劉庭信所作《一枝花“春日送別”套曲全套》中的片段為例,該套曲的曲牌聯(lián)接為一枝花——梁州第七——罵玉郎——感皇恩——采茶歌——隔尾(九宮大成隔尾作煞尾)。其中的【感皇恩】段落已與上述所提到的幾種形式有較大不同,由于套曲篇幅較長(zhǎng),文字內(nèi)容在曲牌之間的連接上顯得尤為重要,在此段【感皇恩】中,有“呀”“呵”等襯詞的出現(xiàn),詞牌中的平仄已不再占重要地位,相較于聲韻上的規(guī)定,套曲中的段落更加注重文字的描寫和故事的串聯(lián),同時(shí)詞也更加口語(yǔ)化,這時(shí)的曲牌已與最初詞牌間的關(guān)聯(lián)所剩無(wú)幾了。但作為劇曲中的固定組合,【罵玉郎過(guò)感皇恩、采茶歌】在小令、帶過(guò)曲、散曲中的套曲都有使用,只是小令在使用時(shí)還較多地遵循著平仄,且用詞上更凸顯文人色彩;“帶過(guò)曲”也遵循一定的平仄原則,在文字內(nèi)容上也與作者所表達(dá)的感情相一致,但在曲牌連接上并不形成有機(jī)結(jié)合,而是與套曲中曲牌的連接方式相同,自成一體;套曲中在使用【感皇恩】時(shí),雖未表明【罵玉郎】【感皇恩】【采茶歌】三個(gè)曲牌為固定聯(lián)綴,但就筆者目力所及,這三個(gè)曲牌的連接在套曲中極為常見,但并未標(biāo)為【罵玉郎過(guò)感皇恩、采茶歌】。筆者在此設(shè)想,最初在劇曲的固定組合中出現(xiàn)了【罵玉郎與感皇恩、采茶歌】,后套曲中的曲牌聯(lián)綴有使用劇曲的固定組合,沒有將其稱為“帶、過(guò)”,直到“帶過(guò)曲”的產(chǎn)生才將此種二到三個(gè)曲牌的聯(lián)綴方式名稱固定下來(lái),后在小令中有使用的痕跡。因此“帶過(guò)曲”非令非套,應(yīng)該是套數(shù)與小令之間的一個(gè)環(huán)節(jié),但并不歸于其中的任何一類。

從“帶過(guò)曲”與小令之關(guān)系的探討中可以發(fā)現(xiàn),元人的文學(xué)觀念對(duì)整個(gè)元散曲的創(chuàng)作產(chǎn)生了重要影響。李昌集寫道“散曲的非主流地位和文學(xué)性質(zhì),是散曲研究的一個(gè)根本面向”。筆者對(duì)此的理解是:散曲的創(chuàng)作既是曲體也是文體,相較于唐詩(shī)宋詞來(lái)說(shuō),元代文學(xué)的發(fā)展更加趨向于白話、面向市民生活,這就決定了其“非主流文學(xué)”的地位,但這一性質(zhì)也恰恰是它研究的特殊性所在。由于其受眾群體基數(shù)龐大,其敘述風(fēng)格是多元化的,雅俗之間是散曲尤其突出的特點(diǎn)。其中也吸收了前朝諸多傳統(tǒng)文體之要素,且將民間小唱、流行曲調(diào)融入其中,這又是其“曲體”之顯現(xiàn)。“帶過(guò)曲”作為散曲中的音聲技藝形式,它的形成和發(fā)展也反映著元散曲在體制、內(nèi)容上發(fā)生的深刻轉(zhuǎn)變。孫玄齡曾提出“在元曲寫作中,帶過(guò)曲并未得到很廣泛的應(yīng)用”,筆者認(rèn)為這正是由于元散曲的特殊文體所導(dǎo)致的。元代的文人階層地位低下,且拳拳抱負(fù)無(wú)用武之地,因此在創(chuàng)作過(guò)程中也很少見到關(guān)于“治國(guó)平天下”的題材。也很少有傳統(tǒng)詩(shī)詞中看重的含蓄與意境審美。“以形式意味為主要內(nèi)涵的概念偏多,創(chuàng)作的內(nèi)容既無(wú)限定,形式的意味必然上升為風(fēng)格觀的主要位置”,正是由于創(chuàng)作內(nèi)容的“非主流”,才讓形式成為創(chuàng)作者更為重視的一面,這也可以在一定程度上解釋“帶過(guò)曲”的形成和并不興盛的問(wèn)題。

結(jié) 語(yǔ)

“帶過(guò)曲”作為元散曲中的特殊體裁,其成因探究與曲體辨析是歷來(lái)學(xué)者關(guān)注的重點(diǎn),其中“帶過(guò)曲”與套曲和小令的關(guān)系是各類成因之說(shuō)的關(guān)鍵所在,也是本文專攻之處。經(jīng)上述研究可知,本文更傾向于孫玄齡提出的“摘調(diào)”說(shuō),并認(rèn)為“帶過(guò)曲”有可能更多摘自于劇曲中的套曲,尤其是劇曲中的固定曲牌聯(lián)接與借宮的情形均可支持該說(shuō)。小令在曲牌的運(yùn)用上與“帶過(guò)曲”雖有重合,但曲同則實(shí)不同,同一曲牌在小令、“帶過(guò)曲”、套曲中的使用情形均有不同。同時(shí)在“帶過(guò)”這一名稱的使用時(shí)間線上存在矛盾,因此筆者認(rèn)為“帶過(guò)曲”并非來(lái)源于小令,只是有個(gè)別的“帶過(guò)曲”符合小令的音樂(lè)創(chuàng)作習(xí)慣,被其所運(yùn)用而已。針對(duì)“帶過(guò)曲”這一典型體制的研究,略窺元散曲甚至元曲音樂(lè)發(fā)展的復(fù)雜性可見一斑。在傳統(tǒng)這條河流中,各類音聲技藝產(chǎn)生的時(shí)間軸絕非單一、縱向的,所謂的源頭或許是其他音樂(lè)類型相交融的結(jié)果。“帶過(guò)曲”的相關(guān)問(wèn)題在元曲中也許并不特別引人注目,卻與當(dāng)時(shí)的社會(huì)制度、文學(xué)觀念、傳統(tǒng)音樂(lè)文化有著密切聯(lián)系,對(duì)這類看似細(xì)枝末節(jié)體裁的研究,是我們?cè)诩由顚?duì)元散曲認(rèn)識(shí)上的必經(jīng)之路。由于這一體裁在明、清時(shí)期依然存在,且已有學(xué)者對(duì)元明清三朝的“帶過(guò)曲”產(chǎn)生認(rèn)知,這對(duì)“帶過(guò)曲”來(lái)說(shuō)是一次重要突破。或許我們還可以將目光投放在“帶過(guò)曲”產(chǎn)生之前的歷史長(zhǎng)河里,更或許它的出現(xiàn)并非僅僅是與元散曲有關(guān),而是汲取了更遙遠(yuǎn)時(shí)代的音樂(lè)精華也未可知。