基于Working Model深度解讀《2022版物理課標》中古人運送巨木的插圖

2023-04-29 13:35:17張懷華

物理與工程 2023年1期

關鍵詞:支架

張懷華

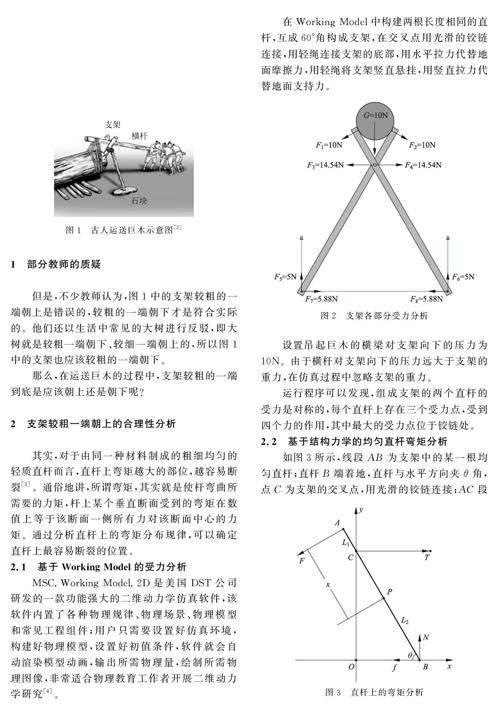

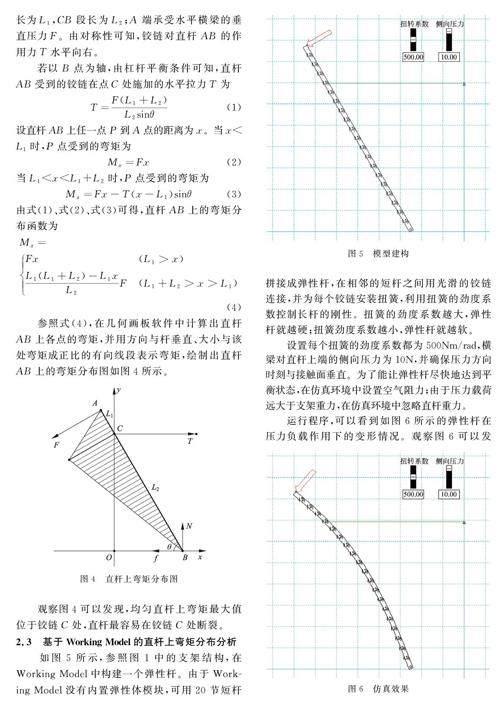

摘 要 從結構力學的角度研究了《義務教育物理學科課程標準(2022年版)》內附樣題中我國古人搬運巨木場景插圖,分析了插圖中支架上彎矩的分布規律,并利用WorkingModel軟件進行了仿真;發現支架上彎矩的最大值分布在被繩索約束的交叉點附近,支架最容易在繩索約束處斷裂;支架中較粗一端朝上,有利于增加支架的強度。

關鍵詞 義務教育;物理學科課程標準;搬運巨木;支架;彎矩

近期,《義務教育物理學科課程標準(2022年版)》(以下簡稱“新課標”)發布,在教育界掀起了研究解讀、學習和應用課標的熱潮[1]。在這一過程中,新課標中所附的一道樣題在中學物理教師中間引發了廣泛熱議。

該題是一道以古人運送巨木為情景的創新型試題。如圖1所示,我國古人通過橫桿、支架、石塊等,將巨木的一端抬起,墊上圓木,將其移到了其他地方[2]。該題將我國古代科技融入物理問題,旨在讓學生感受我國古人的聰明才智,增強民族自豪感。該題還將勞動教育與學科教育有機融合,既考查學科知識和科學探究,又增強民族自信和國家認同;理念先進,立意高遠,形式新穎,考查全面,具有鮮明的導向性。

猜你喜歡

保健醫苑(2022年5期)2022-06-10 07:46:12

小哥白尼(趣味科學)(2021年8期)2021-11-20 06:08:04

海洋信息技術與應用(2020年3期)2020-08-24 07:25:10

中國臨床醫學影像雜志(2019年5期)2019-08-27 02:48:00

中國生物醫學工程學報(2019年4期)2019-07-16 08:04:16

模具制造(2019年3期)2019-06-06 02:10:54

制造業自動化(2017年2期)2017-03-20 14:26:14

中國繼續醫學教育(2015年6期)2016-01-07 07:38:49

沈陽醫學院學報(2014年4期)2014-12-27 13:44:20

航天器工程(2014年5期)2014-03-11 16:35:55