金融集聚對綠色經濟績效的影響研究

高曉燕 翟振山 付賽飛

摘要:綠色經濟是一種可持續發展的經濟增長方式,綠色經濟績效是測度綠色經濟發展水平的關鍵指標。文章選用2007 年—2019 年我國30 個省、自治區、直轄市的面板數據,通過構建空間杜賓模型,測度金融集聚對綠色經濟績效的影響。研究表明:金融集聚對提升綠色經濟績效有顯著的促進作用,但對綠色經濟績效的影響存在區域異質性,東、西部地區金融集聚對提升綠色經濟績效有顯著的正向影響,中部地區有不顯著的負向影響。今后,應繼續推動金融高質量發展,努力擴大對外開放,探尋產業結構優化的新方向,并采用更合理的環境規制工具;東中西部地區應從實際出發設定差異化綠色可持續發展目標,充分發揮各自優勢,實現區域綠色經濟協調發展。

關鍵詞:低碳經濟;金融集聚;綠色經濟績效;空間計量模型;異質性

中圖分類號:F832;F124.5 文獻標識碼:A 文章編號:1007-8576(2023)01-0038-09

DOI:10.16716/j.cnki.65-1030/f.2023.01.004

2017年10月,中國共產黨第十九次全國代表大會首次提出“高質量發展”;2020年9月,國家主席習近平在第75屆聯合國大會上提出“雙碳”目標,即二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和。這些都要求我們努力轉變經濟發展方式,實施綠色經濟發展模式。綠色經濟是一種兼顧經濟發展和資源環境優化配置的可持續的經濟發展模式,它與“高質量發展”和“雙碳”目標有著高度的契合。綠色經濟不僅要求實現經濟發展,還要求努力解決環境污染、能源節約等現實問題[1],這種發展也并不意味著以犧牲經濟發展為代價來實現環境保護,它要求通過更多地投資自然資本與綠色科技進而促進經濟增長,在實現經濟增長的同時增強生態環境的可持續性[2]。綠色經濟績效是測度綠色經濟發展水平的重要指標,通常包括生態建設、環境治理、經濟增長質量、科技創新水平、綠色生活等維度,保持綠色經濟績效的穩定提升是新時代推進經濟高質量發展和低碳發展的重要體現。現代社會中,金融是推動綠色經濟發展的核心動力,金融集聚是未來的發展趨勢,對一個國家或地區經濟高質量發展有著顯著的促進作用[3]。那么,隨著發展方式的轉變,金融集聚對于綠色經濟績效又將產生怎樣的影響呢?對這一問題的研究具有很強的理論與現實意義。

一、文獻綜述

(一)關于綠色經濟績效的相關研究

綠色經濟績效是內涵十分豐富的概念,是在經濟增長效果、節能減排、技術創新等基礎上綜合評價一個國家或地區綠色經濟發展水平的指標。學界對綠色經濟進行了大量研究,相關研究主要集中在以下3個方面:一是以經濟綠色增長領域的相關指標為基礎,嘗試構建綠色經濟指標體系。如郝漢舟[1]在研究中構建了評價省際綠色發展水平的指標體系;曾賢剛[4]依據聯合國環境規劃署提出的綠色經濟指標框架,從經濟轉型有效性、資源利用綠色度、進步和福祉實現度3個方面,結合我國實際,建立了一套三級指標評價體系;田澤[5]構建了區域產業綠色發展指數與評價模型,對我國2011年—2015年30個省份綠色發展水平進行評價。二是在環境、經濟、能源等約束下測度綠色經濟效率或全要素生產率,其中常用的方法為數據包絡分析法(DEA)。如王軍[6]選取省際面板數據,采用熵權法構建我國環境污染綜合指數,求得我國綠色GDP并作為綠色經濟產出指標,再將勞動、資本、技術作為綠色經濟投入指標,納入DEA模型測算我國綠色經濟效率;蔡寧[7]選取省際面板數據,利用SBM-DDF模型測算我國各地區綠色經濟效率;錢爭鳴[8]利用非期望產出的超效率SBM模型研究各地區綠色經濟效率的差異;郝國彩[9]認為生態文明視域下提升綠色經濟績效已是經濟發展的根本要求和必然選擇,并基于長江經濟帶108個城市2003年—2013年相關數據,使用非期望產出—超效率SBM模型對綠色經濟績效進行測度;林伯強[10]從經濟增長、資源節約、環境保護3個方面構建測度綠色經濟效率的指標體系,使用非徑向方向距離函數,利用超效率DEA 模型計算中國地級及以上城市綠色經濟效率。三是綠色GDP(GGDP)的核算與測度,但目前尚未形成統一的綠色GDP核算方式[11],尚不成熟的核算技術與方法是綠色GDP核算從理論走向實踐面臨的嚴峻挑戰。

(二)關于金融集聚的相關研究

目前學界對金融集聚已形成了比較完整的理論研究體系,如金融集聚論、金融資本集聚論、金融產業集聚論、金融機構集聚論[12-15]。實踐研究中,王丹[16]利用演化博弈模型討論金融集聚與經濟增長的關系,研究表明金融集聚通過發揮技術進步效應等進而促進經濟發展水平的提升;張鵬[17]基于空間聯立方程研究金融集聚與城市發展效率之間的關系,研究表明金融集聚對城市發展效率的影響呈現梯度遞減的趨勢;金浩[18]基于信息溢出效應、創新激勵效應等研究金融集聚如何影響經濟發展。進一步地,學界又將綠色經濟納入金融集聚的研究范疇,探討金融集聚對綠色經濟的影響。如王鋒[11]研究發現,較高的金融集聚水平有助于提高綠色GDP,并且對周邊地區有空間溢出效應;陳林心[19]以長江經濟帶為研究對象,研究金融集聚和經濟增長對生態效率的閾值,結果顯示金融集聚通過經濟增長這一中間變量促進了生態效率的提高;袁華錫[20]基于時空雙固定的SPDM 與PTR模型,研究發現金融集聚對綠色發展效率的影響呈梯度式增強的特征。此外,還有學者的研究表明金融集聚對科技、綠色生活等均有重要影響,金融集聚會擴大金融規模、提高金融效率,其對科技創新有顯著的正向驅動效應,可以通過綠色消費途徑促進綠色產業發展[21],并且金融集聚對碳排放效率會產生異質性影響[22]。

綜上可以發現,學界對綠色經濟績效已有較為深入的探討,初步構建了金融集聚的理論分析體系,對金融集聚影響區域經濟發展的機制、原理進行了多方面討論;同時,學界對金融集聚與綠色經濟績效關系的研究存在一定分歧,且多基于全要素生產率、綠色經濟效率等視角,未能構建全面、系統的綠色經濟績效評價指標體系。鑒于此,本文以綠色經濟績效與金融集聚為研究對象,探討兩者間的關系。本文可能的創新之處體現在以下方面:一是從生態建設、環境治理、經濟增長質量、科技創新水平、綠色生活5個維度構建評價指標體系,研究金融集聚對綠色經濟績效的影響,以豐富綠色經濟績效測度方法;二是將金融集聚、綠色經濟納入同一研究框架,豐富金融發展與綠色經濟的相關研究;三是從區域視角出發,研究金融集聚對綠色經濟績效的異質性影響,進而提出更有針對性的建議。

二、理論分析與研究假說

金融服務業作為現代經濟的核心,不僅能夠優化資源配置,還可產生規模經濟效應,促進專業化分工并提高創新能力,進而提升綠色經濟績效水平。作為影響綠色經濟發展的重要因素,金融集聚對綠色經濟績效的影響主要體現在如下方面:一是金融集聚所產生的“虹吸效應”有助于吸引資金、人才等要素流入,提高資金供給水平,為發展綠色經濟創造更好的條件[22]。二是金融集聚能為金融發展匯聚更多優勢。金融集聚能夠促進金融發展規模擴大和技術創新效率提高,為綠色經濟發展增添新的活力[23]。金融集聚有助于金融機構通過各區域網絡節點獲取更多的用戶信息,提高金融服務普及度;還有助于提高金融機構的信息甄別能力,通過識別、篩選優質綠色企業,引導金融資源流向綠色低碳產業及企業,實現資源的優化配置,進而形成綠色高質量經濟體系。而多樣化的金融產品也有助于增強區域金融吸引力,且因金融集聚帶來的先進管理經驗也有利于提高金融效率[18],進而提升綠色經濟績效。三是金融集聚產生的規模經濟效應可強化創新主體間的信息交流與共享,提高創新主體的創新能力。同時,金融集聚還有助于緩解環保科技項目企業的信貸約束,分散其創新風險。此外,金融集聚也有助于完善網絡化聯結機制,降低交易成本,進而提高創新能力和綠色經濟發展水平。基于此,本文提出研究假說1,金融集聚有利于綠色經濟績效的提升。

然而,金融集聚程度會受區域經濟實力等諸多因素的影響,不同地區會形成不同規模的集聚區域。從區域層面看,金融集聚會對不同地區的綠色經濟產生異質性影響[24],同樣也會對綠色經濟績效產生異質性影響。基于此,本文提出研究假說2,金融集聚對綠色經濟績效的影響具有空間異質性。

三、研究設計

(一)變量選取

1.被解釋變量。研究中的被解釋變量為綠色經濟績效(gper)。本文借鑒郝漢舟[1]與曾賢剛[4]的研究,基于生態建設、環境治理、經濟增長質量、科技創新水平、綠色生活5個方面構建評價指標體系,具體如表1所示。

2.核心解釋變量。研究中的核心解釋變量為金融集聚(LQ)。本文借鑒徐曉光[25]、孫志紅[26]的研究,以區位熵測度金融集聚水平,計算公式為:LQij = (q )ij qi (q )i q 。其中,qij 表示j 地區i 產業產值,qi q 表示全國i 產業產值占全國總產值的比重。LQ 小于1表示該產業發展水平較低,LQ 大于1表示該產業發展水平較高。為了客觀反映金融集聚水平,本文選取2007年—2019年我國30個省、自治區、直轄市的相關經濟數據(西藏因數據缺失較多而未納入研究范圍),并基于數據的可得性,以年末金融機構存貸款余額表示區域金融業發展水平[19]。

3.控制變量。本文引入以下控制變量:一是地區產業結構水平(industr),借鑒許寧[27]的研究,以第三產業產值占地區GDP的比重來衡量,并預期其對提升綠色經濟績效有正向影響。第三產業中的行業環境污染程度較低,科技含量較高,第三產業產值占地區GDP的比重高可在一定意義上代表該地區有較高的資源利用率,有助于提高環境質量。二是對外開放程度(open),借鑒林伯強[10]的研究,以進出口總額占地區GDP 的比重來衡量,并預期其對提升綠色經濟績效的影響不確定。因一個地區在對外開放過程中,引進先進技術與管理經驗等有助于提升綠色經濟績效,而引入高污染企業又會嚴重影響生態環境,降低綠色經濟績效。三是政府干預程度(gov),以扣除用于環境污染治理的財政支出占地區GDP的比重來衡量,并預期其對提升綠色經濟績效有負向影響。如果政府財政支出更多用于行政支出,勢必會減小對企業的支持,降低資金的使用效率,這不利于地區經濟發展。四是環境規制強度(env),借鑒劉榮增[28]的研究,以工業污染治理投資完成額占第二產業產值的比重來衡量,并預期其對提升綠色經濟績效的影響不確定。因為根據“波特假說”,適當的環境管制有助于提高企業研發創新能力,降低環境污染程度,有助于提升綠色經濟績效,但過度的環境規制則會抑制企業創新能力,降低資源利用率,進而降低綠色經濟發展水平。

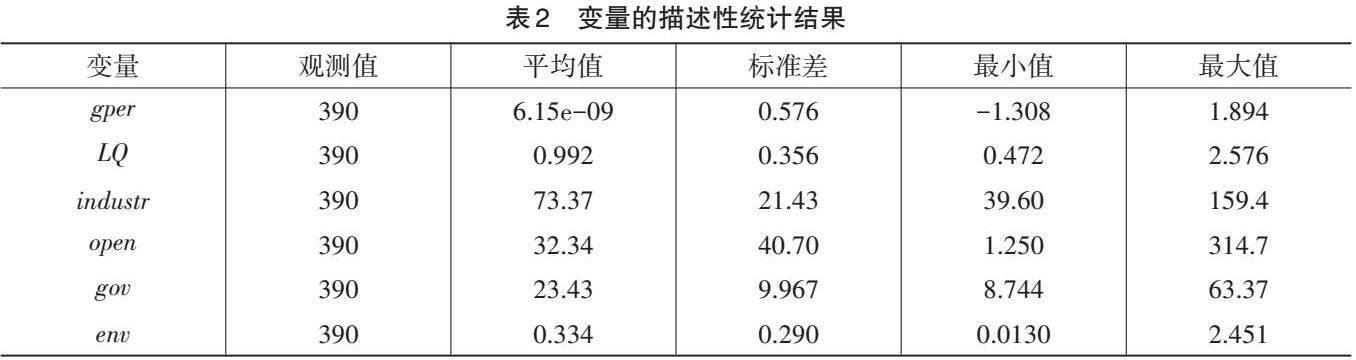

各變量的描述性統計如表2所示。

(二)數據來源

本文采用2007年—2019 年我國30個省、自治區、直轄市的相關數據,所用數據來自歷年《中國統計年鑒》《中國環境統計年鑒》《中國科技統計年鑒》和各地歷年統計年鑒,以及國家統計局官網。

(三)模型設定

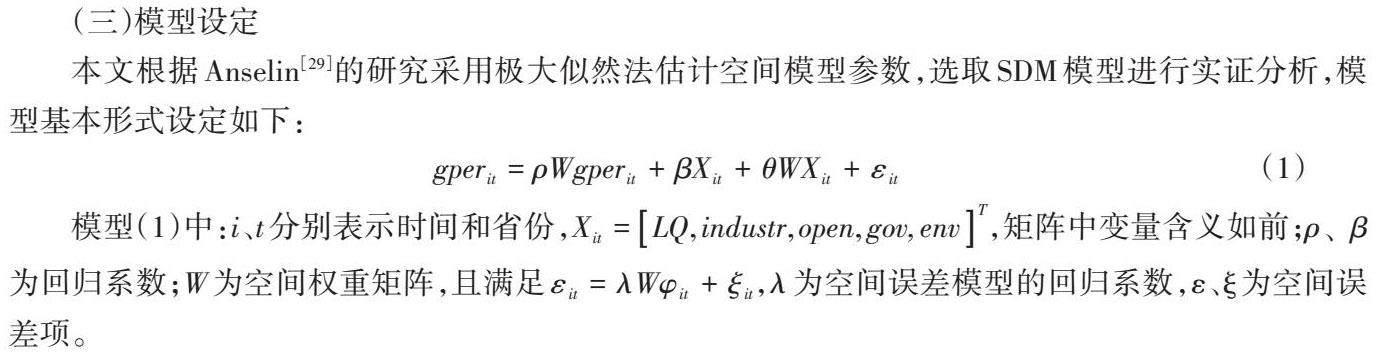

本文根據Anselin[29]的研究采用極大似然法估計空間模型參數,選取SDM模型進行實證分析,模型基本形式設定如下:

模型(1)中:i、t分別表示時間和省份,Xit = [LQ,industr,open,gov, env ]T,矩陣中變量含義如前;ρ、β為回歸系數;W 為空間權重矩陣,且滿足εit =λWφit +ξit,λ 為空間誤差模型的回歸系數,ε、ξ為空間誤差項。

四、實證分析

(一)空間相關性檢驗

基于距離—經濟空間權重矩陣,可對2007年—2019年綠色經濟績效進行Morans I指數測算及檢驗,結果如表3所示。由表3可知,各年份綠色經濟績效Morans I指數均顯著大于0,表明各地綠色經濟績效在地理空間上存在顯著的正空間相關性。另外,Morans I 指數和Z值整體上穩定性較好,說明綠色經濟績效的空間變化具有較好的平穩性。

(二)回歸分析

通過對SDM模型固定效應中的時間固定、空間固定、時間空間雙固定進行比較分析,可以發現基于時間固定效應的模型擬合優度更好,因而本文采用時間固定效應模型,模型回歸結果如表4所示。

由表4可知,金融集聚(LQ)系數為0.901且在1%水平上顯著,表明金融集聚有助于提升綠色經濟績效。由此,研究假說1得以驗證。本文認為主要原因在于:一是金融集聚可以通過發揮集聚效應、資金效應等,引導更多要素流入環境友好型企業,進而有利于優化產業結構,提升區域綠色經濟績效;二是金融集聚可以通過發揮技術效應,促進企業改變生產方式和經營方式,在促進經濟增長的同時兼顧生態環境保護。控制變量中,對外開放程度(open)系數在1%水平上顯著為正,說明擴大對外開放有助于區域綠色經濟績效的提升。地區產業結構水平(industr)系數在5%水平上顯著為負,說明優化產業結構未能對提升綠色經濟績效產生促進作用。政府干預程度(gov)系數在1%水平上顯著為負,說明政府干預對提升區域綠色經濟績效有顯著的負向影響。政府對市場干預多,會引發市場失靈等問題,降低資源配置效率,同時較高的行政支出也不利于提升綠色經濟績效。環境規制強度(env)系數在1%水平上顯著為負,表明政府增加對工業污染治理投資的支出未能顯著提升綠色經濟績效。

此外,由表4還可以看出:W ×LQ、W ×env 系數均顯著為正,說明本地金融集聚水平以及環境規制強度的提升對周邊地區綠色經濟績效有正向空間溢出效應;而W ×industr 和W ×gov 系數均顯著為負,說明本地產業結構水平和政府干預程度的提升對周邊地區綠色經濟績效有負向空間溢出效應;空間自回歸項rho 系數顯著為負,表明本地綠色經濟績效與周邊地區綠色經濟績效在空間上有依賴性。

(三)效應分解分析

本文使用偏微分方法對SDM模型的空間溢出效應進行分解,并將總效應分解為直接效應和間接效應。其中總效應表示金融集聚對綠色經濟績效的作用程度,直接效應表示本地金融集聚對本地綠色經濟績效的影響程度,間接效應(也稱溢出效應)表示本地金融集聚對周邊地區綠色經濟績效的影響程度。表5為空間杜賓模型效應分解結果。由表5可知,在1%顯著性水平下,金融集聚的直接效應為0.803,間接效應為1.716,說明本地金融集聚水平每提升1%,本地綠色經濟績效約提升0.803%,而周邊地區綠色經濟績效將提升1.716%。

(四)區域異質性分析

進一步地,本文將研究金融集聚對綠色經濟績效的區域異質性影響。由表6所示的回歸結果可以看出,東部地區和西部地區LQ 系數均在1%水平上顯著為正,中部地區LQ 系數為負但不顯著,這表明東中西部地區金融集聚對綠色經濟績效的影響存在顯著差異。通過對比W ×LQ 系數可以發現,中部地區和西部地區系數均為正且分別通過了1%和10%的顯著性檢驗,表明金融集聚對綠色經濟績效具有顯著的正向空間溢出效應,東部地區系數為負但不顯著,說明空間溢出效應同樣具有區域異質性。另外,由表7所示的分區域效應分解回歸結果可知,東、西部地區的直接效應均顯著為正,中部地區的直接效應顯著為負;中、西部地區的間接效應顯著為正,東部地區的間接效應為負但不顯著;總效應方面,中、西部地區系數均顯著為正,東部地區系數為正但不顯著。由此,研究假說2得以驗證。

本文認為出現以上結果的原因可能是:第一,東部地區金融集聚程度較高,金融發展規模大于中、西部地區,金融機構提供的融資便利有利于企業擴大生產規模,促進經濟增長,雖然會在一定程度上增加污染物排放,破壞生態環境,但是較高的金融效率會提高資金利用率,較高的金融集聚水平有助于引進先進生產技術,吸引高素質人才,對生產工藝及設備進行改進和革新,進而有利于減少污染物排放,加快綠色經濟發展;同樣,較高的金融集聚水平也會減少本地區對鄰近地區的資源依賴,進而降低溢出效應。第二,西部地區出臺了一系列優惠政策,能夠促進西部地區完善金融機構、優化金融資源配置,隨著西部金融發展水平的不斷提高,其對提升綠色經濟績效的促進作用可能超過中部地區。

五、結論與啟示

文章選用2007年—2019年我國30個省、自治區、直轄市的面板數據,通過構建空間杜賓模型,測度金融集聚對綠色經濟績效的影響。主要研究結論如下:空間杜賓模型回歸結果顯示,金融集聚對綠色經濟績效具有顯著的正向影響;對外開放對提升綠色經濟績效有顯著的促進作用,而產業結構、政府干預和環境規制均對綠色經濟績效提升有一定的抑制作用。金融集聚對綠色經濟績效的影響具有區域異質性,東部地區和西部地區金融集聚對提升綠色經濟績效有明顯的促進作用,中部地區則有不顯著的抑制作用。同時,中部地區和西部地區金融集聚對綠色經濟績效的影響具有顯著的正向空間溢出效應,而東部地區沒有顯著的空間溢出效應,說明空間溢出效應也同樣具有區域異質性。

根據前文的研究結論,本文得到一些啟示:第一,金融集聚是影響綠色經濟績效的重要因素,金融集聚有利于提升綠色經濟績效,因而各地應根據自身條件積極推動金融業穩妥有序擴大規模,但是過高的金融集聚水平同時意味著風險增加,因此,實踐中不僅要提升金融集聚發展水平,還要優化金融供給結構,深化金融體制改革,持續強化金融風險防控能力。第二,各地應繼續推動高水平對外開放,在更高水平開放中引進環境友好型技術及企業,吸引符合環境保護標準的外商投資,發展綠色貿易和綠色產業,促進綠色經濟發展;努力尋找產業結構優化的新方向,積極促進第三產業綠色低碳化發展,優化要素配置,大力發展第一、第二產業中的綠色項目,因地制宜發展綠色低碳經濟;采用更合理的環境規制工具如排污收費、環保補助[30]、環境保護稅[31]等來發展綠色經濟;積極推進全國碳市場等的不斷發展,以市場為導向,減少政府干預。第三,東中西部地區應從自身實際出發設定差異化綠色可持續發展目標,充分發揮各自優勢,實現區域綠色經濟協調發展。

參考文獻:

[1]郝漢舟,周校兵. 中國省際綠色發展指數空間計量分析[J]. 統計與決策,2018(12):114-118.

[2]方時姣. 綠色經濟視野下的低碳經濟發展新論[J]. 中國人口·資源與環境,2010(4):8-11.

[3]郭奕然. 金融集聚、人力資本結構演進與經濟高質量發展[D]. 呼和浩特:內蒙古財經大學,2022.

[4]曾賢剛,畢瑞亨.綠色經濟發展總體評價與區域差異分析[J].環境科學研究,2014(12):1564-1570.

[5]田澤,魏翔宇,丁緒輝.中國區域產業綠色發展指數評價及影響因素分析[J].生態經濟,2018(11):103-108.

[6]王軍,耿建.中國綠色經濟效率的測算及實證分析[J].經濟問題,2014(4):52-55.

[7]蔡寧,叢雅靜,吳婧文.中國綠色發展與新型城鎮化——基于SBM-DDF模型的雙維度研究[J].北京師范大學學報(社會科學版),2014(5):130-139.

[8]錢爭鳴,劉曉晨.我國綠色經濟效率的區域差異及收斂性研究[J].廈門大學學報(哲學社會科學版),2014(1):110-118.

[9]郝國彩,徐銀良,張曉萌,陳明華.長江經濟帶城市綠色經濟績效的溢出效應及其分解[J].中國人口·資源與環境,2018(5):75-83.

[10]林伯強,譚睿鵬.中國經濟集聚與綠色經濟效率[J].經濟研究,2019(2):119-132.

[11]王鋒,李緊想,張芳,吳艷杰.金融集聚能否促進綠色經濟發展?——基于中國30個省份的實證分析[J].金融論壇,2017(9):39-47.

[12]黃解宇,楊再斌.金融集聚論:金融中心形成的理論與實踐解析[M].北京:中國社會科學出版社,2006.

[13]冉光和,王定祥,高云峰,溫濤,李敬.金融產業資本論[M].北京:科學出版社,2007.

[14]陳銘仁.金融機構集聚論——金融中心形成的新視角[M].北京:中國金融出版社,2010.

[15]孫兆斌.中國金融產業集聚效應檢驗——以銀行業為例[J].現代管理科學,2008(9):45-46.

[16]王丹,葉蜀君.金融集聚對經濟增長的知識溢出機制研究[J].北京交通大學學報(社會科學版),2015(3):38-44.

[17]張鵬,于偉.金融集聚與城市發展效率的空間交互溢出作用——基于地級及以上城市空間聯立方程的實證研究[J].山西財經大學學報,2019(4):1-16.

[18]金浩,張文若.金融集聚影響區域經濟增長的系統動力學仿真——基于要素流動視角[J].河北大學學報(哲學社會科學版),2016(6):68-74.

[19]陳林心,舒長江,吳強.長江經濟帶生態效率的金融集聚與經濟增長門檻效應檢驗[J].浙江金融,2019(11):61-69.

[20]袁華錫,劉耀彬,封亦代.金融集聚如何影響綠色發展效率?——基于時空雙固定的SPDM與PTR模型的實證分析[J].中國管理科學,2019(11):61-75.

[21]丁煥峰,謝麗娟,孫小哲.金融集聚支持區域創新:作用效果與傳導路徑[J].金融經濟學研究,2022(2):56-70.

[22]王星,張乾翔.經濟增長壓力下金融集聚對碳排放效率的影響[J].中國人口·資源與環境,2022(3):11-20.

[23]冉啟英,朱為利,任思雨.財政分權、金融集聚與城市高質量發展[J].華東經濟管理,2021(9):59-69.

[24]呂承超,王媛媛.金融發展、貿易競爭與技術創新效率[J].管理學刊,2019(4):21-31.

[25]徐曉光,許文,鄭尊信.金融集聚對經濟轉型的溢出效應分析:以深圳為例[J].經濟學動態,2015(11):90-97.

[26]孫志紅,王亞青.金融集聚對區域經濟增長的空間溢出效應研究——基于西北五省數據[J].審計與經濟研究,2017(2):108-118.

[27]許寧,施本植,唐夕汐,鄧銘.基于空間杜賓模型的金融集聚與綠色經濟效率研究[J].資源開發與市場,2018(10):1340-1347.

[28]劉榮增,何春.環境規制對城鎮居民收入不平等的門檻效應研究[J].中國軟科學,2021(8):41-52.

[29]Anselin L. Spatial Econometrics:Methods and Models[J]. Journal of the American Statistical Association,1990(411):160.

[30]田光輝,苗長虹,胡志強,苗健銘.環境規制、地方保護與中國污染密集型產業布局[J].地理學報,2018(10):1954-1969.

[31]李青原,肖澤華.異質性環境規制工具與企業綠色創新激勵——來自上市企業綠色專利的證據[J].經濟研究,2020(9):192-208.

(責任編輯:甘海燕)