S446省道扎窩至紅巖改擴建項目中隧道塌方處置思考

摘要:近幾年,軟巖隧道作為隧道專業的重點難點問題,被廣泛關注。本文主要介紹一次軟巖隧道的從大變形逐漸發展成塌方的情況及后續處理辦法,希望對今后類似施工及事故處理起到一定的參考作用。

關鍵詞:軟巖隧道;塌方;處理技術

一、工程概況

(一)工程情況

S446扎紅路項目是阿壩州的一條重要的南北向通道,連接著松潘縣、黑水縣和理縣,是G213和G248之間一條縱向通道,方便了三地之間的交通往來,加強了黑水縣東西向和南北向的通達能力,強化了黑水縣的交通樞紐地位。該項目建設對加快黑水縣脫貧致富具有重要意義。

該項目周邊有較多的規劃路網,項目東側有規劃的汶川至川主寺高速公路,項目北側有規劃的馬爾康—尕里臺高速公路,項目西側有規劃的馬爾康—久治高速公路,項目南側有規劃的汶川—馬爾康高速公路。本項目的建設使黑水縣與周邊的高速路網聯系更加緊密,對外出行更加便利。

本項目路線全長為8.359km,全段擬采用瀝青混凝土路面。設置隧道管理所一處。

(二)隧道情況

扎窩隧道位于黑水縣境內,隧道進口位于扎窩鄉克別村境內,隧道出口位于二瓜西村,隧道總體軸線方向約156°;扎窩隧道K1+516.098—K4+150,全長為2667.00m,洞凈寬9.0m,洞凈高5.0m,進口段洞底設計高程2220.00m,地面高程2226.4m,出口段洞底設計高程2262.320m,地面高程2275.586m。隧道最大埋深約404.43m,位于里程K2+180,為一條深埋的長隧道。

隧址區屬季風高原型氣候區,旱、雨季分明,日照充足,氣溫年差較小,日差較大,夏無酷暑,冬無嚴寒。項目區內是阿壩州降水較多的地區之一,降雨分布不勻,夏季集中,秋季陰雨連綿,雨量的日變化大,夜間降雨占全年總降雨量的70.2%,年平均降雨量為620.2mm。無霜期平均為166.1天,地勢較低的河谷地帶為230天左右。年平均氣溫為9.5℃,最低極端氣溫–14.4℃。

擬設路線在黑水河與毛爾蓋河之間。黑水河和雜谷腦河,均為岷江支流,屬岷江水系。

黑水河,是長江支流岷江上游最大的支流,位于阿壩州黑水縣和茂縣境內,有西、北兩源:西源發源于黑水縣西部的羊拱山麓;北源發源于毛爾蓋草原,其流程和面積均大于西源,但通常以西源為干流。流經阿壩州黑水縣和茂縣,由茂縣回龍鄉沙壩區的兩河口注入岷江。全流域面積為7240km2,占岷江上游流域面積的31.4%。河口多年平均流量140m3/s,干流全長122km,落差達1048m,平均比降低了8.6%。

毛爾蓋河,發源于四川省阿壩藏族羌族自治州松潘縣西部夏沃隆山麓。流域面積3230km2,占黑水河流域面積的44.6%,干流全長96km(草原鄉—河口),落差為1254m,平均比降低了13.0‰。多年平均流量66m3/s,水量豐沛,徑流穩定,水能資源較豐富。

(三)塌方路段情況

扎窩隧道4號緊急停車帶(K3+345.65—K3+294.35)因圍巖破碎、大變形等問題,前后發生過兩次變更,最終發展為坍塌。

塌方帶地質結構為三疊系統侏倭組(T3zh),巖體呈灰色至深灰色,薄、中至厚層、塊狀細粒石英砂巖與粉砂質板巖。砂巖與板巖呈互層狀產出,砂巖與板巖之厚度比約為7∶3或6∶4。上部韻律清晰,常見夾1~2層厚數10m的厚塊狀變質砂巖,下部以砂巖夾較多板巖為主,韻律特征不明顯。褶皺發育、巖層傾角一般大于50°,節理裂隙發育。

二、塌方前的處理

(一)開挖前支護參數調整

K3+345.65—K3+294.35段落為設計中緊急停車帶(四)段落,由大里程向小里程方向施工。原設計該段落為Ⅳ級圍巖,實際揭示后掌子面圍巖差,以炭質板巖為主,夾雜中風化砂巖,節理裂隙極發育,巖層破碎,持續掉塊,經四方現場查勘后共同確定圍巖等級變更為V級圍巖,并調整支護參數,采用《Ⅴ級圍巖緊急停車帶砌設計圖》結構進行開挖。開挖方法由原來的三臺階預留核心土開挖改為CD法開挖。

(二)第一次發生大變形

K3+345.65—K3+330段變更后按照《緊急停車帶V級圍巖施工方案設計圖》中的CD法進行開挖施工,施工過程中圍巖以強風化砂巖、板巖為主,極其破碎,呈碎石土狀。施工至K3+333處時,K3+345.65—K3+333段線路右側初支及中隔壁臨時支護發生較大的收斂、沉降變形,拱頂掉塊嚴重,拱架扭曲變形。

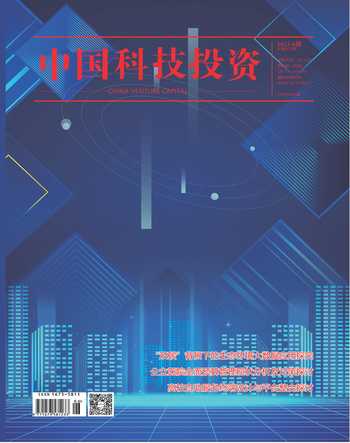

導坑掌子面施工至K3+333時監控量測顯示該處圍巖變形量超警戒值(圖1),單日收斂量達30mm。現場踏勘后對在原有方案基礎上補充后注漿,臨時鋼支護方案,注漿管參數采用護拱間距0.6m,拱架型號I20b,徑向小導管型號?42mm×4mm,長3.5m,間排距為1m×0.6m,臨時鋼支護采用I20b工字鋼結構。

三、塌方情況

導坑掌子面施工至K3+319時,K3+340—K3+319段初期支護突然發生劇烈變形并迅速發展為塌方。塌方形成后,塌腔上方大股地下水涌出并伴隨?30~?80的碎石。上方塌腔形成自然堆積坡,封住塌口。

從現場勘察(圖2)來看,從掌子面20m的初期支護都受到不同程度的破壞,塌腔位于拱頂右側。塌體破碎,夾有泥質,且塌腔中有大量的碎石堆積,無法探明上方塌腔具體大小。

推測塌方原因為開挖掌子面后擾動巖層,出現新的水路使圍巖后側出現新裂隙與地下水連接,地下水積存在裂隙中,將巖體中的千枚巖軟化,原本的圍巖結構被破壞,失去自穩能力,巖體從原本的協助受力轉變為純荷載。裂隙位置偏右導致出現局部偏壓情況,最終使初期支護發生偏壓破壞。而原本地下水經過此次塌方順利流出,對圍巖的破壞作用停止。

四、塌方處理

處理塌方面臨以下三個難點:首先初期支護已產生偏壓破壞,需要重新施作初期支護才能進入工作面處理塌方;其次,塌腔上方還存在失穩堆積體,上方堆積體大小不明,清理塌腔前需先加固塌腔內堆積體,防止清理堆積體產生后續問題;最后,原設計緊急停車帶大斷面在該處實施風險過大,容易出現二次塌方問題,需要將該處改為小斷面開挖。

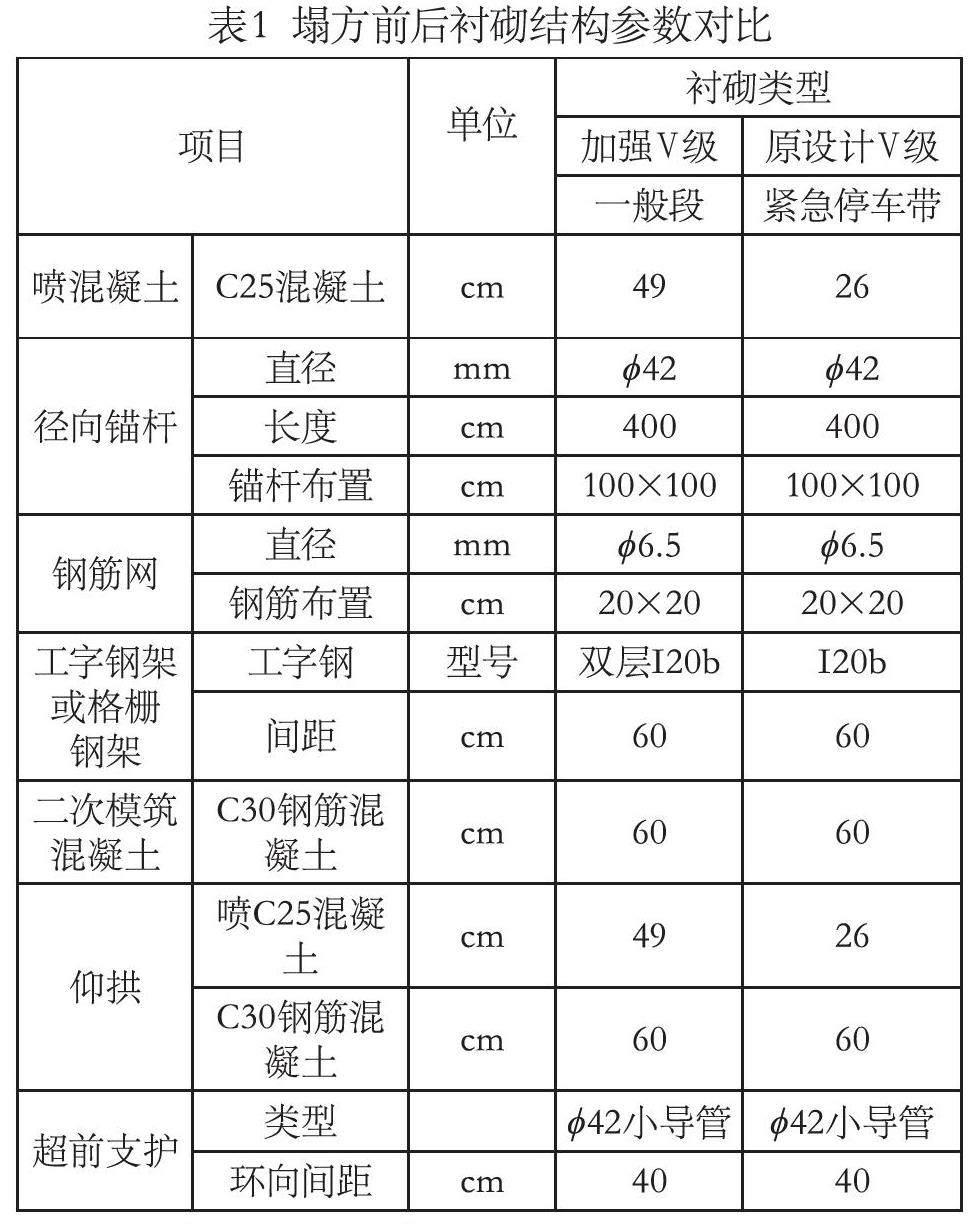

根據以上幾點,制訂以下塌方處置方案(表1)。

反壓回填,從掌子面回填至被破壞的初期支護前,形成工作面。

由于部分巖體已失去自穩能力,無法采用“荷載—結構”體系,改為采用剛性支護。使用長30m的長管棚,一直延伸至原掌子面后方穩定巖層中。

重新開挖,對被破壞的初期支護拆除并重新施作,取消原設計緊急停車帶斷面,換為普通行車斷面,襯砌結構采用《Ⅴ級破碎帶襯砌設計圖》施工。調整后緊急停車帶位置待處理完塌方后另行決定。

重新開挖至原掌子面處時,使用?42小導管對塌腔注漿,進一步穩定上方破碎體后再向前開挖。

塌腔中流水留管引出,防止該處二次積水,造成二次塌方。

隧道開挖方式由原設計CD法開挖改為留核心土法開挖。

五、處理結果與原因分析

經過30天的處理,順利通過驗收,質檢合格,后方孔洞使用注漿混凝土填滿。該隧道現已順利貫通。

在本次塌方事故中,監控量測起到重要的預警作用,在初次變形后及時加強了襯砌結構,避免了更大事故的發生。但相關人員對塌方的產生原因沒有充分認識,只做了臨時處理,未進一步發現變形后形成新水路,導致地質失穩,從而造成塌方事故。

地質預報因其局限性未能及時發現在襯砌范圍外存在新水路的情況,從而錯過了排除隱患的最佳時機。

總的來說,此次事故是對隧道隧址地質認識不到位,未能掌握巖體卸載后軟巖變形的特性,導致未能及時意識到隧道大變形引起的水對圍巖的破壞,進而造成的塌方。

六、結語

軟巖隧道的巖性不同于其他隧道,在施工過程中要對開挖后圍巖的變形有清晰的認識,在有失穩預兆時應對其產生的原因有系統的認識。軟巖不同于其他圍巖,其在開挖卸荷后不會因卸載形成的強度反而會使原本的巖層結構迅速被破壞導致風化失穩,失去強度,不能形成結構體系。同時,在砂巖、板巖互層地段,有易溶于水的千枚巖結構,在地下水的侵蝕作用下,原本脆弱的結構進一步被破壞,造成大變形。千枚巖溶于水后形成泥漿,又將隧道圍巖中的裂隙填充,堵塞了后注漿的通路,導致采用后注漿方案沒有形成有效的防護。

應對這種情況,筆者總結了以下三條經驗。

(1)軟巖隧道圍巖會隨著形變而喪失自穩能力,需要靠更多的支護結構來承載荷載。

(2)監控量測的預測作用在軟巖隧道軟巖變形發生突變往往意味著圍巖后方已經發生了破壞,需要及時反壓回填,做好超前加強措施,避免發生塌方。

(3)隧道超前地質預報。有條件的情況下可以監測隧道圍巖后方的富水段,對潛在的積水隱患點進行及時引排,排除隱患。

參考文獻:

[1]黃志文. 軟巖隧道塌方原因及處理措施分析[J]. 黑龍江交通科技,2019,42(06):4.

[2]吳發展. 同寨隧道軟巖塌方處理措施探討[J]. 低溫建筑技術,2018,40(11):3.

[3]張曉今,鐘毫忠,張超. 淺埋山嶺隧道軟巖段塌方原因分析及處理技術[J]. 現代隧道技術,2018,55(02):7.

[4]蔡鵬宏,李長林,趙志華.任家溝1#大跨度千枚巖隧道塌方處理技術[J].公路交通科技(應用技術版),2012(11):3.

[5]劉洋.軟巖隧道塌方處理技術[J].交通世界,2022(17):49-52.

作者簡介:袁博懷(1991),男,浙江省杭州市人,本科,工程師,主要研究方向為土木工程、隧道工程。