明月在心

秦川兒 秦渭平

月到中秋分外圓。古往今來,圓月代表著團圓,也寄托著思念。

今年中秋節前夕,渭南市臨渭區紀委監委駐區委辦公室紀檢監察組原組長康國光,望著天上的月亮,思念起去年離世的父親。月光皎潔,照亮人心,父親一直希望他像光一樣,驅散黑暗,帶來光明……

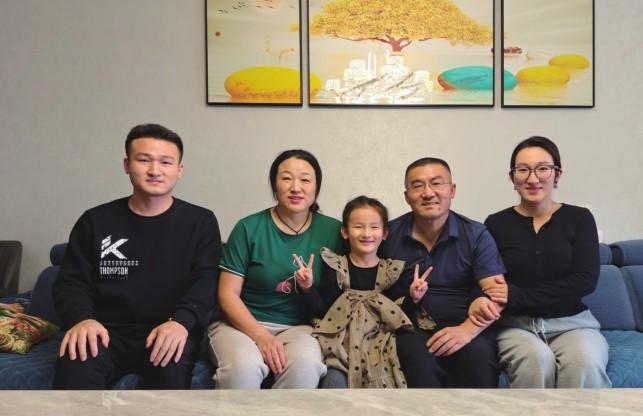

如今,53歲的康國光已退居二線,但在從事紀檢監察工作的20余年里,他從未辜負父親的期望,時刻嚴格約束自己和家人。在“德潤三秦·清廉家風”主題實踐活動中,康國光家庭被推選為2022年度陜西“最美清廉家庭”。

“不能干沒底的事”

“月亮在白蓮花般的云朵里穿行,晚風吹來一陣陣快樂的歌聲。我們坐在高高的谷堆旁邊,聽媽媽講那過去的事情……”這首歌,陪伴了康國光的童年。

如歌中所唱,高高的谷堆旁邊,有康國光抹不去的兒時記憶。

“龍生龍,鳳生鳳,老鼠生兒會打洞。”從小在農村長大的康國光,經常聽村里的老人說起這句話,但年幼的他,還不懂這句話的含義。

“記得小時候,爺爺在村里生產隊當保管員,經常帶我去生產隊的場院里玩。有一次,社員們在曬棉花,我一頭鉆進棉花堆里玩起了捉迷藏。那時,我看著一旁堆成山的苞谷、小麥,就有一種莫名的優越感,覺得這些東西都是我們家的。”康國光笑著說,“但是,我也納悶,為什么爺爺拿著倉庫的鑰匙,卻不往家里帶糧食,不讓我們吃?”

直到有一次,有個鄰村的男孩來村里的果園偷蘋果,被看守果園的大伯抓住后,在蘋果樹下罰站示眾。祖父指著被罰站的男孩對康國光說:“從小偷針,長大偷金,咱可不學他!”站在人群里的康國光,個頭雖然還很矮小,但聽著身邊人的議論、祖父的教導,他漸漸明白了,村里的東西不能隨便拿。

康國光從小在這樣的家庭熏陶下長大。有一次,母親在床上納鞋,康國光好奇地把沒上底的鞋幫套在自己腳上玩,母親見狀立即阻止道:“男子漢可不能穿沒底的鞋,不能干沒底的事,你要記牢這句話,不然以后會栽跟頭!”說罷,母親摸了摸康國光的頭。

那時,小小年紀的康國光還不懂母親口中的“底”是什么。長大后,他明白了,“底”是道德標桿、紀律規矩,是做人的基本準則,是言傳身教的優良家風。

夜深了,康國光在陽臺站了許久才緩過神,望著頭頂的明月,他知道,月亮本不會發光,那是太陽光的延續,他要像這光芒一樣,明亮、皎潔。

“汗滴化雨伴筆耕”

“明天難得休息,你要多注意身體,錢永遠掙不完,這東西多了不是好事……”年邁的母親不知何時,站在了康國光的身后。聽著母親的碎碎念,他坦然地笑了。這些年來,康國光始終淡泊名利、堅守底線,對待工作勤懇踏實、任勞任怨,從不說苦、從不喊累。

“我后來參加脫產學習,1996年在豐原鎮參加工作,2005年擔任鎮黨政辦主任。”提起那段時光,康國光眼里閃著光,“辦公室事務比較繁雜、瑣碎,不僅要學會與人溝通協調,做好上傳下達的工作,還要把筆桿子握緊、練硬。”康國光堅持每天學習公文寫作、熟悉電腦操作。在他的持續努力下,他的公文寫作能力得到了領導賞識,康國光撰寫的宣傳稿件在各級報刊、網絡媒體發表并屢屢獲獎。

“寫作早已成了我的習慣,從2017年申請自己的微信公眾號至今,我每天都會在上面發表散文、詩歌、廉潔故事等文章,也普及一些紀法知識。”康國光一直堅持著自己的熱愛,就如他的微信公眾號“汗滴化雨伴筆耕”一樣,他堅信汗水澆灌成長,付出會有收獲。

康國光是從基層走出來的干部,深受群眾認可。有一次,一個受過處分的村干部想表達感謝,就提著10斤苞谷糝來到康國光辦公室。康國光見狀,上前敞開大門迎接,還熱情地與那人聊起了天。“東西不值錢,是別人的一份心意,我不好駁了人家的面子。”康國光說。后來康國光收下了這份樸實的禮物,但在目送村干部離開后,立即給他充了100元話費。

公事私事,康國光心里很清楚,他不想侵占公家、群眾的一針一線、一分一毫。2007年秋天的一個周末,康國光在家休息,突然身體不適,情急之下,妻子想讓他聯系單位的司機,開車送他去醫院治療,但康國光堅持騎摩托帶著妻子去醫院。他們一路顛簸,從偏遠的小山溝,騎行40多分鐘才到達醫院。因為騎行,康國光病情加重,醫生連忙給他安排了手術。

“好的家風不光要記住,更要留住”

“我不是一個稱職的父親。”每當提及自己的兒女,康國光心里充滿了愧疚。因為常年在基層工作,與妻子孩子分居兩地,康國光缺席了兩個孩子的成長。

2010年,17歲的女兒正值叛逆期,認為康國光眼里只有工作,一點都不關心她。于是,她在沒有和任何人商量的情況下,高三畢業后沒有繼續讀書,而是獨自一人離開了家。“她當時就留了一封信,寫著我想出去看看外面的世界……”康國光說著,聲音變得哽咽沙啞,他至今都記得妻子一邊哭一邊給他打電話的聲音。他著實擔心著女兒的安危,但又不知該從哪里找起。

“那段時間,我白天工作,晚上不敢閉眼睡覺。”康國光翻來覆去,整夜把手機握在手里,生怕錯過女兒的電話。3個月后,女兒給家里報了平安,說她在深圳找到一份工作,康國光和妻子這才把懸著的心放下。“女兒現在已為人妻、為人母了,她現在懂事了,我對她特別放心。”康國光笑著說,女兒現在靠一己之力在當地做家政培訓,前幾天還發朋友圈說,父親是她的榜樣,是她一生學習的標桿。

“我的兒子也很獨立,很上進!”康國光驕傲地說。曾經總有人問他,“你都當領導了,為啥不給兩個娃解決一下工作?”康國光每次都笑笑不說話,他始終認為,兩個孩子要憑借自己的能力和努力,實現人生價值。

康國光不光對自己要求嚴格,在教育后代方面,也很有自己的主張。今年8月的一天,晚飯剛過,康國光帶著5歲的外孫女在小區里玩滑滑梯,外孫女突然將一部手機遞到了康國光手上,嘴里喊著:“姥爺!姥爺!這是我撿的。”看著外孫女一臉驚喜的神情,康國光抱起她說:“失主發現手機丟了肯定很著急,我們去還手機好不好?”外孫女聽后手舞足蹈地歡呼起來。康國光和外孫女把手機交到小區物業工作人員手中,并再三叮囑一定要找到失主。很快,他們就在業主群里看到失主領取手機的照片,他和外孫女都很開心。

“好的家風不光要記住,更要留住。”為了把祖祖輩輩傳下來的家風延續下去,今年中秋節前夕,康國光和母親坐在客廳閑聊時說起,想把父親的教誨和家教家風制成牌匾,掛在老家的廳堂,讓家風惠及鄉里,永遠傳承。“媽,明天我們先陪您去渭華起義紀念館看看,然后我們抽空回趟老家,去咱老院子里看看……”康國光扶著母親回房間休息,窗邊一束皎潔的月光照亮了陽臺上正在綻放的蘭花。明月高懸,明月亦在人心。他期待天亮,和家人一起過個不一樣的中秋。