中國白酒中四甲基吡嗪的研究進展

劉 幫,王 西,張亞東,甘浪飛,曾夢圓

(1.四川郎酒股份有限公司,四川古藺 646523;2.四川省醬香型白酒生態釀造工程技術研究中心,四川古藺 646523)

四甲基吡嗪(2,3,5,6-Tetramethylpyrazine,TTMP),化學名為2,3,5,6-四甲基吡嗪,又名川芎嗪,存在于白酒、大豆制品、咖啡、乳制品等產品中,有類似于爆米花、堅果和水果的特別香味,具有擴張血管、改善微循環及抑制血小板積聚的作用。經研究,以四甲基吡嗪等為原料合成的衍生物,對人神經母瘤細胞和肝癌細胞的增殖起著抑制作用[1]。四甲基吡嗪還可通過調控NF-κB 和MAPK 等信號通路降低人體內幽門螺桿菌代謝物,對引起的炎癥有抑制作用,具有一定的抗炎活性,是白酒中重要的健康功能因子[2]。

四甲基吡嗪在白酒中產生的主要途徑是微生物的代謝反應[3],生產工藝的差異導致各香型白酒中四甲基吡嗪含量存在差異。據文獻報道,四甲基吡嗪含量在醬香型白酒中最高,芝麻香、濃香型白酒次之,清香型白酒中最低[4-5],獨特的堆積糖化工藝是醬香型白酒和芝麻香型白酒中四甲基吡嗪含量較高的主要原因。

1 四甲基吡嗪的性質與檢測

1.1 四甲基吡嗪性質

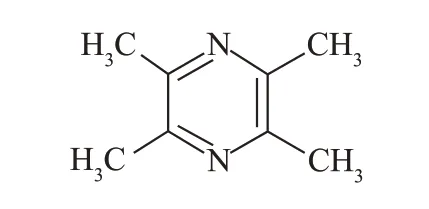

四甲基吡嗪分子式為C8H12N2,密度1.08×103kg/m3,熔點82~86 ℃,沸點190 ℃,純物質狀態下呈白色晶體或粉末狀,其結構是(見圖1)含兩個氮雜原子的六元雜環化合物,因此具有與吡啶類似的氣味、芳香性。從雜化軌道理論角度而言,四甲基吡嗪雜氮原子上未共用電子對不參與大π 體系的形成,同時由于氮的電負性比碳大,造成雜環上電子云密度較低,最終導致四甲基吡嗪極不容易發生親電取代反應。

圖1 四甲基吡嗪化學結構式

1.2 四甲基吡嗪檢測技術

利用氣相色譜技術、液相色譜技術及氣質聯用等先進技術和設備分析白酒風味組成已然成為科研熱點,四甲基吡嗪的定性、定量檢測建立在氣相色譜、氣相色譜質譜聯用儀的基礎上,結合不同的樣品前處理方式進行測定[6-10]。

隨著檢測技術及設備的迭代,白酒中四甲基吡嗪檢測和預處理先進技術逐漸被建立,見表1。

表1 白酒中四甲基吡嗪檢測方法研究進展

1.3 四甲基吡嗪生物合成

江南大學通過對四甲基吡嗪發酵過程進行跟蹤,揭示了其在微生物體內的代謝機理,證實了乙偶姻和氨是微生物發酵產TTMP 的前體物質。同時,對乙偶姻的生物合成途徑進行解析:糖酵解產生丙酮酸,兩分子丙酮酸縮合形成一分子a-乙酰乳酸,在a-乙酰乳酸脫羧酶的作用下a-乙酰乳酸脫羧形成乙偶姻,2,3-丁二醇、2,3-丁二酮等物質與乙偶姻進行互相轉化合成[3]。

2 酒曲中四甲基吡嗪

2.1 酒曲的重要性

中國白酒與白蘭地、伏特加、朗姆酒、金酒、威士忌并稱世界六大蒸餾酒,白酒與世界多數蒸餾酒采用的液態發酵方式不同,中國白酒傳承古法釀造技藝,采用固態發酵方式,其釀造核心為“酒曲”。“曲乃酒之魂”,中國白酒中的香味及多種風味,多來自于酒曲。酒曲,是以大米、小麥、大麥、豌豆等為原料,在一定溫度、濕度環境下,經培養富集多種微生物而成[19],在釀酒過程中促進酒糟正常發酵,為發酵過程提供必要的酶系、功能菌系和風味前體物質,其質量直接影響白酒的風味和品質。根據類型可將酒曲分為大曲、小曲、麩曲,不同香型白酒所用的酒曲原料和制作工藝不同,故其四甲基吡嗪等風味物質的含量不同。

2.2 不同香型酒曲四甲基吡嗪研究

2.2.1 醬香型

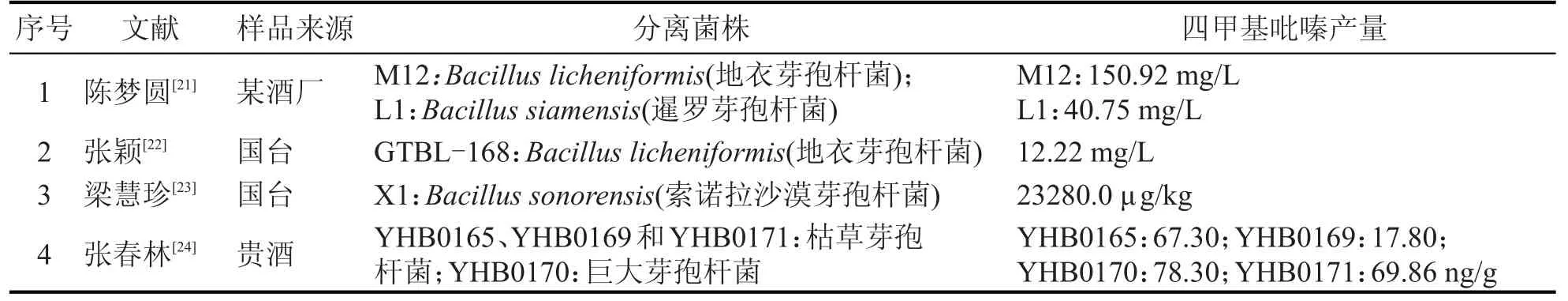

醬香型大曲以小麥為原料制成,屬高溫大曲。醬香型高溫大曲在生產過程中,因倉內溫度、曲坯水分的差異,導致大曲外觀呈現不同顏色,根據外觀特征一般分為白曲、黃曲和黑曲3種,對3種顏色的曲塊進行微生物結構及代謝產物分析,發現白曲中高產四甲基吡嗪的芽孢桿菌最多[20]。隨著“醬酒熱”的興起,醬香型高溫大曲的風味機理研究近年來備受研究學者關注,從不同廠家所生產的醬香型高溫大曲中分離出高產四甲基吡嗪菌株,篩選分離及四甲基吡嗪產量見表2。

表2 醬香大曲高產四甲基吡嗪菌種分離研究進展

不同酒企因生產工藝、環境微生物圈不同,最終生產的高溫大曲中四甲基吡嗪的含量不同。通過對高溫大曲中高產四甲基吡嗪的微生物進行篩選、分離和產四甲基吡嗪測定,為醬香風味形成機制解析和強化大曲的應用提供了借鑒作用。

2.2.2 濃香型

濃香型大曲主要以小麥為原料,有的配料大麥、豌豆等谷物,在一定的溫度、濕度環境下,在曲坯上自然接種環境中的各種微生物制成,屬于中溫和中偏高溫大曲。濃香大曲作為濃香型白酒生產的糖化劑、發酵劑和生香劑,通過三系(酶系、物系、菌系)作用于糟醅發酵,最終形成白酒中的復合香味。

濃香大曲中富含豐富的微生物群系,不同地區、不同廠家生產出的濃香白酒,因微生物種類、數量不同,造成了不同品牌濃香型白酒香味風格的差異。鐘桂芳等[25]從舍得大曲中分離出10 株產四甲基吡嗪的菌株,通過篩選、分離確定2 株高產四甲基吡嗪菌株A7 和A18,經鑒定為甲基營養型芽孢桿菌(Bacillus methylotrophicus)和蛋白水解芽孢桿菌(Bacillus proteolyticus),其四甲基吡嗪的含量分別為350.98 mg/L、163.49 mg/L;郭春生等[26]從內蒙古某酒廠的濃香高溫大曲中分離篩選出一株高產四甲基吡嗪菌株1-13,經鑒定為解淀粉芽孢桿菌(Bacillus amyloliquefaciens),測定其四甲基吡嗪產量為112.26 mg/L。上述兩種濃香大曲分離出的高產四甲基吡嗪菌株表明,不同廠家濃香大曲中的功能菌系不同,可能是造成南北地區濃香白酒在風味物質上的差異性所在。

2.2.3 其他香型

在“醬酒熱”和濃香大市場的背景下,關于兩者大曲中高產四甲基吡嗪功能菌的研究逐漸增多,但是針對其他香型的研究較少,尤其是兼香型、米香型、豉香型等香型還鮮有報道,僅在清香型、特香型、芝麻香型等香型白酒中有少量研究。馬美榮等[27]從紅星二鍋頭大曲(清香型)中分離到11 株芽孢桿菌,經篩選得到4株高產四甲基吡嗪的芽孢桿菌,四甲基吡嗪產量為12.5~21.39 mg/L;游勇等[28]從四特酒大曲(特香型)中分離篩選出1 株地衣芽孢桿菌(ZRF-1),四甲基吡嗪相對含量3.45 %;張溫清等[29]從宣酒(芝麻香型)中篩選到1株高產四甲基吡嗪的解淀粉芽孢桿菌(XJB-104),四甲基吡嗪產量達202.54 mg/kg。

3 中國白酒中四甲基吡嗪

3.1 釀酒過程四甲基吡嗪研究

現階段對于中國白酒中四甲基吡嗪的研究,各香型白酒釀酒過程中四甲基吡嗪功能菌的研究較少,多為在酒曲中分離、篩選的研究。經文獻檢索,戴奕杰等[30]在醬香白酒第七輪次糟醅中進行功能菌篩選分離研究,得到1 株產香功能較優的菌種,命名為DAI bj-1,經鑒定為解淀粉芽孢桿菌(Bacillus amyloliquefaciens),該菌種的發現,使淀粉芽孢桿菌與白酒風味物質間的聯系得以建立。

醬香型白酒采用“12987”的傳統釀造工藝,有著“四高兩長”的工藝特點,“高溫堆積”是醬香白酒區別于其他香型白酒的特點之一,此過程網羅大量空氣中的微生物于糟醅上,如酵母菌、芽孢桿菌等,這些微生物(主要是酵母菌)在大量繁殖后消亡、自溶,為糟醅增加了動物性蛋白源,提供了氨基礎。糖與氨基酸在高溫釀造過程中發生美拉德反應生成四甲基吡嗪,同時在芽孢桿菌、乳酸菌等微生物作用下,乙偶姻逐漸轉化生成四甲基吡嗪,并大量累積在醬香型白酒酒體中[5],也許這是在醬香型白酒釀酒環節中研究四甲基吡嗪功能菌的意義所在。

3.2 四甲基吡嗪菌株強化及在白酒中應用

白酒生產過程中,大量釀酒微生物參與其中,主要為細菌、霉菌和酵母菌,參與糖化、發酵和生香過程。芽孢桿菌作為細菌的一科,在四甲基吡嗪的生物合成中具有重要作用。提高四甲基吡嗪的含量主要通過分離出高產菌株應用于生產,或對特定菌株進行強化。周榆林[31]在65 ℃的溫度下對目標菌株加熱5 h,發現四甲基吡嗪含量提升了0.13 mg/100 mL;在發酵過程中,盧君[32]通過菌種強化和工藝優化的措施,將基酒中四甲基吡嗪的含量提高160.71 %;陳詩佳[33]以釀酒酵母AY 為出發菌株,通過基因改變優化培養,應用于清香型麩曲白酒的生產中,酒醅中乙偶姻含量提高320.38 %,四甲基吡嗪含量提高74.66%。

除單菌種強化外,還可通過多菌種共同作用提高白酒中四甲基吡嗪含量。韓興林[34]將兩株基礎細菌和酵母菌進行混合培養,酒醅中四甲基吡嗪含量提高4%;吳錢弟[35]發現先接種酵母菌和根霉曲,再接種芽孢桿菌,四甲基吡嗪含量較純種芽孢桿菌發酵組提高591.5 μg/g,該試驗的成功為多菌株發酵提高四甲基吡嗪含量奠定了基礎。

提高白酒中四甲基吡嗪含量,除了菌種的強化外,也有研究[36-38]在釀酒生產中直接添加最佳比例的產四甲基吡嗪功能菌菌株或者強化曲于酒醅中,實現白酒中四甲基吡嗪含量的提高。

4 展望

隨著白酒中健康因子研究方向的不斷前進,四甲基吡嗪在白酒中的檢測、代謝機理和合成受到了越來越廣泛的關注,利用芽孢桿菌及其與其它菌株混合制作菌種強化液用于白酒生產,以提高白酒中四甲基吡嗪含量是白酒行業中廣泛開展和應用的生物合成方法。

隨著“健康中國2030”規劃綱要的實施,營養、美味和健康成為社會廣泛關注的話題。中國白酒作為中國人餐桌上常見的消費品,對人體健康的影響受到社會各界的關注。四甲基吡嗪作為具有改善微血循環,抑制幽門螺桿菌代謝物誘發的炎癥等作用的健康因子,其“量效關系”,即四甲基吡嗪在白酒中含量很低,攝入量難達到發揮功效的劑量的問題還亟待解決。市場上不同區域[39]、不同品牌白酒中四甲基吡嗪含量仍存在較大差異,如何進一步提高中國白酒中四甲基吡嗪含量和全面解析各香型白酒生產過程中四甲基吡嗪的生成是發酵行業需要解決的問題。