他們的茶余飯后

吃茶對他們來說,意味著是怎樣的時刻?

最舒適、美好的吃茶體驗是怎樣的?他們如何尋找片刻休憩身心?

每個人都與茶有著異色故事。

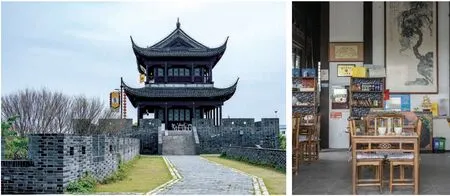

在茶樓上欣賞蘇城風光,一茶一桌一凳享受清閑時光

曾鑫:是茶商,亦是茶客

記者 陳佳慧 實習生 仝昕迪

曾鑫擁有一家城墻上的茶室。上午7點,她推開大門,將茶室四方桌下的角角落落清掃干凈,緊接著為自己泡上一杯茶,開始新的一天。“喝茶成習慣,習慣成自然。”作為豪爽刻在骨子里的北方人,曾鑫對喝茶并沒有什么刻意的講究,對老白茶卻有偏愛,許是曾經有次茶室活動時品過的老白茶入了眼:一沖一泡茶葉滾動間盡情舒展,像極了流水中嬉戲的游魚。

“和朝九晚五不同,開茶室于我來說更能夠平衡家庭生活,且茶室經營更彈性一些。”每日早間開張很早,曾鑫在茶客還未到來之際常會尋一處稱心地方坐下,泡一杯初春限定的安吉白茶,輕嗅茶香抿上一口,唇齒留香,一人一茶一桌一凳,獨自享受一日之初的清閑時光。每到煦日暖陽的周末,不管是常來常往的老茶客,還是途經歇腳的旅游人,雙層小樓起起落落間座無虛席,偶爾忙得水都來不及喝上一口。

“休息日真的忙,但忙得高興。閑暇時,我通常會在二樓的窗邊坐下,邊喝茶邊看一看風景。”茶室四周視野開闊,站在城樓最高層的屋檐下,偶爾承受一下飄來的斜風細雨,側耳傾聽風的呼嘯聲,觀看雨水慢慢積攢又沿著瓦片紛紛滴落,也是別有一番趣味,曾鑫很喜歡。

老茶客常會講究什么季節喝什么茶,其中有著不少學問。“有專人選茶,我常常是跟著當季的品種飲茶,茶葉里含有的有益物質幫助人身體健康。”茶室一年四季茶的品種各不相同,有旺季也有淡季,淡季時一天的時光全閑著,就自己泡一壺茶,喝茶、吃點心。曾鑫覺得這都稀松平常,“權當是放松休息了。”

“不知道喝什么,喝茶就對了。”曾鑫笑著說。茶香四溢,美好時光。

鄭志光:茶香悅心,如飲江南好

記者 陶瑾

愛茶人的春天,是從一杯洞庭山碧螺春開啟的。喝上一口,春天的氣息裹著湖光山色漫入口中,清苦后回甘愈濃,唇齒留香,令人流連。

家住蘇州灣太湖邊的鄭志光,是個資深茶客。今年剛退休的他,終于有大把時間品茶了。他在家里專門設了一個茶臺,放置不同品類的茶具、茶器,營造了舒心雅致的氛圍。他有一把上好的紫砂壺,心想著用紫砂壺沖泡碧螺春,會不會更好?結果發現,紫砂壺沖泡的碧螺春香氣更濃郁。相比較,他還是喜歡用透明玻璃杯沖泡碧螺春,這樣不僅可以觀茶色,還能看到葉芽在水中舒展蹁躚之妙趣。

他清早起來一般不喝茶,大約9點過后泡杯茶,一喝就是一整天。他喝茶的習慣,也因季節而異,春、夏喝喝碧螺春,秋天喝喝烏龍茶。到了桂花飄香的季節,他還要來一點桂花紅茶,覺得有韻味。冬季則喝紅茶。

平常他在家也會烹飪幾道茶葉菜和點心,如碧螺蝦仁和茶葉蛋。干完家務活后,他和妻子擇一處清雅的飄窗,精心地布置一席茶,看看太湖的波光,聽聽古箏音樂,任陽光穿過窗戶,疏影離離,靈動了時光。慢慢地品茶香,滿心的愉悅。

泡茶他是有心得的。“碧螺春是茶樹第一茬嫩葉采摘制成,極其嬌嫩,因此是不能用100℃沸水沖泡的。水燒開后注入玻璃杯中,等水溫降到80℃左右,用竹匙取出適量碧螺春,徐徐放入杯中,芽葉入水開始舒展,如婀娜女子翩翩起舞,杯中之水也隨之成了瑩瑩翠綠,香氣升騰,沁人心脾,觀之悅心,聞之提神,飲之生津。”鄭志光初飲碧螺春時,覺得味偏淡,似乎吃不出“嚇煞人香”的氣勢。東山當地的茶人告訴他,他們一般習慣讓口腔內壁自然收縮,讓茶湯集中于舌面,據說這個姿勢能讓我們更好地感受碧螺春的回甘。

每年從茶樹起芽到清明,也不過半個月左右的時間,這小小的芽葉是占盡了天時地利人和的,每一芽都濃縮了春天草木之精華。一泡味淡,二、三泡味漸濃,回味雋永。

吃茶,品的是氣味、心境,也是人生。茶余飯后,是他最愛的樣子。因為愛茶,鄭志光去到一些茶葉原產地,參觀茶園,品一品當地的茶葉。他也會關注一些有創意文化的茶空間,和好友一同前往吃茶聊人生,慢篤篤,好不愜意。他說,吃茶的過程,也是一種社交。有一回他去英國旅游,在約克小鎮體驗一下英式下午茶時,不料服務員走過來問詢,要不要進來喝杯碧螺春,讓他為之驚訝,深感碧螺春的名聲已享譽全球。

一個生活里有茶的人,他的日子一定充盈幸福。茶余飯后,平常也最快樂,一切語言都在發芽。都說人生是一場修行,茶或許是最好的伴侶,可以讓我們在忙碌一天后,在一杯茶里回歸內心的清靜。

喬臻茜:四季喝茶有原則

記者 亦安冉

虎丘山風景名勝管理處茶文化顧問喬臻茜有一套自己的四季喝茶“原則”。

春天的話,早晨喝一杯綠茶,因為綠茶助陽氣生發。春天萬物生長,體內的陽氣蟄伏了一個冬天,它需要發出來,就像樹木花草要發芽,茶樹要發芽一樣,綠茶可以幫助陽氣生發。一杯綠茶可以讓整個人神清氣爽,一天精神飽滿。

夏天可以喝福鼎白茶的白毫銀針,早晨喝一點銀針或者喝一點牡丹,也可以喝一點綠茶。

喬臻茜認為,喝茶要跟著季節時令,聽從身體的安排

秋天的話,喬臻茜不建議喝綠茶,尤其是女性,綠茶茶氣很足,多喝容易傷胃。秋天是喝紅茶最好的時候,也可以在上午或下午喝點巖茶提神,不過下午兩點過后還是建議喝點紅茶,申時的時候,茶入人體走的是腎經、膀胱經,最利于身體排毒。所以英國人的下午茶其實就是申時茶,也是同樣的道理,對身體是有益的。晚上的話,即使是春天,喬臻茜也不建議喝綠茶,綠茶會令人亢奮,到了晚上還是要以安神為主。

到了冬天的話,就是圍爐煮茶的時候了,老宋梅也好,黑茶也好,熟普、六堡茶都不錯,還有這兩年比較講究的陳皮,在爐子上煮了,喝下去對人體確實很有益,整個冬天喝下來的話,整個人就滋養了。喬臻茜冬季尤其喜歡喝黑茶,比如安化黑茶,黑茶里面有益生菌,對人體有益,很多人稱之為“退休茶”,女性年紀見長之后,多喝這種茶非常養生。

不過茶再好,終歸適口為好,《茶經》里,包括神農嘗百草,都把茶當作藥來看待,再好的茶也不宜多喝。比如春天的時候,一天喝個三杯綠茶,攝取量也就夠了,喝多了會加重腎臟負擔。那種一杯綠茶從早喝到晚的習慣,實際上很最不科學。

喬臻茜說,什么季節需要喝什么茶水,你的身體會告訴你。身體是很聰明的,如果某一天或者某個時候你泡了一杯茶,卻喝不下去,那說明你的身體在抗拒這個茶,不喝也罷!喬臻茜說:“就像綠茶,我在冬天碰都不想碰,但是一到春天我覺得我每天都得要喝一點心里才會舒服,一杯下去整個人就很開心的感覺。”所以聽從你的身體,跟著季節時令來,要喝什么茶,身體都會告訴你。

殷德泉:書場里藏著吃茶之道

記者 陳佳慧 實習生 朱佳琪

評彈博物館內昔日書場繁榮景象

殷德泉是混跡于評彈圈里的資深評彈鑒賞家,他與茶的緣分要從評彈講起。“小的時候,蘇州遍地都是茶館書場,家中父兄長輩愛去聽評彈,我也跟著去抓點花生米吃,叱咤風云的俠義豪杰故事和兒女情長的傳奇小說,伴著三弦和琵琶,由評彈演員們娓娓道來,耳濡目染,我深深愛上了評彈。”迷上聽評彈,自然會迷上喝茶。

蘇州以前的茶館,有的是專門賣茶,有的則是兼做賣茶和評彈演出,這就是茶樓書場。

那時候,書場可以是高級茶館的一部分。殷德泉回憶,觀前街以前有一家茶館叫“吳苑深處”,是蘇州當時最大、最高檔的一家茶館,里面花園假山、亭臺樓閣一應俱全,如園林一般。“吳苑深處”有很多廳,像四面廳、方廳、愛竹居等,消費分高、中、低檔,同時劃分行業、協會等。教育行業的、當律師的、做文員的,基本按照層次喝茶,普通大眾的路人、游客則自己選擇。

說回評彈,書場往往是茶館內的一部分,“吳苑深處”里就有一個吳苑書場,可容納400余人,名望最響,號稱“一正梁”。書場為飲茶增添樂趣,飲茶則是評彈演員的“職業工具”。比如評彈演出時,臺上總是放著一把茶壺、兩個茶杯,說書先生們說得口渴了自然要潤潤喉嚨。同時,評彈演出沒有舞美也沒有道具,一把折扇、一把茶壺、一只茶杯就有大用場。“演到開擺宴席,‘美酒一杯無奈咽,他是悶住了胸中有百萬兵’,茶杯端起便作酒杯,酒入愁腸。”殷德泉拿起茶杯做了一個演示。此外,評彈藝人與聽評彈的茶客是緊密呼應的。“評彈藝人會與我們曲迷茶客們一道喝茶交流,譬如昨天的演出說得好還是不好,哪里又說錯了一個字或是一個典故。我喜歡去茶館里找他們閑話,像現在追星一樣。在交談中收到了茶客書迷的評價,他的技藝也不斷提升。”殷德泉說。工作中既已養成喝茶的習慣,生活里茶自然也是必不可少。

不過評彈演員吃茶,吃得并不悠閑。“在茶樓書場聽書,一張門票的價格包含著演出票和一杯茶的茶水錢,喝喝茶聽聽書,相當實惠。但評彈演員的演出就需要很頻繁了,一天要演兩場甚至三場,昔日茶館書場是說書先生演出停泊的碼頭,因此評彈亦稱為‘跑碼頭’。”殷德泉透露了這一行業說法的來源。

跑得勤,正說明當時書場的繁榮。“從前的臨頓路,從蘇州博物館到干將路這一段,六七百米的街上就有十家左右評彈茶館,平均一百多米就是一家書場。”殷德泉說。現如今,人們的生活節奏不斷在加快,喝茶和聽評彈的節奏卻是比較慢的,于是這兩件事不免被喝咖啡和看電影電視劇所取代。“現在蘇州市區的專業書場總的也不過四、五家,多的是平江路上旅游商業性質的茶樓,賣茶、點唱,游客為了新奇進去瞧瞧,幾十塊的、幾百塊的都有。”殷德泉略帶遺憾,“其實評彈真的蠻有意思,有沒有人傳承評彈文化,我們還是很關注的。希望喝茶與聽評彈這兩件事,能一代代地繼續相輔相成。”

張文獻:探索未知地“玩”

記者 丁云 見習記者 陶園琦

在張文獻看來,一個傳統的蘇州文人,是無謂“跨界”的,過去的文人士大夫都常常工研賞玩,琴棋書畫,無一不精。張文獻將創作和收藏視作“玩”,茶前茶后,他“玩”了很多東西,但也“玩”出了精彩和境界。

左圖:張文獻的茶余飯后,做了大量歷史研究和文學創作,卻都是“隨心而動”

無拘無束的蘇州茶客

“我就愛玩,喜歡爬山,探索一些未知的東西,過無拘無束的生活。”

說到喝茶,張文獻是個傳統的蘇州人,喝本地的炒青及曬青。“我是個‘不太講究’的老茶客。”每年,他都要到洞庭東西山的朋友家買上十斤以上炒青,放在冰柜貯藏。三月買好的茶,到下半年才會慢慢取出來喝。

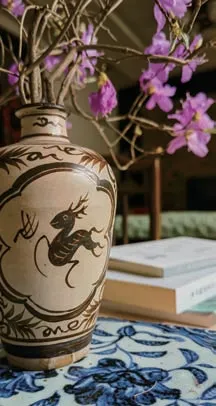

他不喜歡受約束,更習慣自由自在。茶余飯后研究宋元之前的陶瓷。花季時,他會采了山里的野花放進那些陶瓷器皿中。花枝的形態竟與素雅的梅瓶意外地契合。“隨著對宋代藝術研究的精進,審美自然會隨之提升,”張文獻說,就像研究宋瓷,終會理解宋瓷為何是單色釉藝術的至臻境界。

“宋代審美分兩條主線,一條是士大夫和皇家,一條是老百姓。梅瓶是喝酒用的酒瓶。古人喝完酒,覺得瓶子扔掉太可惜,拿回家中插幾枝梅花做裝飾,而后才叫做梅瓶。這種百姓使用的梅瓶,就是民俗文化的開始。”相比于普通百姓使用的陶瓷,汝、官、哥、鈞、定五大名窯產宋瓷以單色釉為主,如天青釉的青色、黑釉的黑色等基本上沒有過多紋飾。到南宋以后,特別是北方的磁州窯跟南方的吉州窯產生了許多裝飾紋飾,開始逐漸走向民俗化。

把玩宋人茶具

“《宋瓷收藏與鑒賞》后,我計劃出版《元瓷收藏與鑒賞》,之前此類課題在國內很少有人做,出版后才發現,市場是歡迎的。”《宋瓷收藏與鑒賞》已到第三版,在一定程度上填補了相關空白,其中展示了大量茶具,以及香具、花瓶、酒瓶等陶瓷器具。如北方清涼寺窯和杭州官窯的青瓷盞,以及“黑釉曜變天目盞”“青釉菊瓣紋盞”等,都是宋時常見的茶具。

有造型像梅花一樣的梅花盞;有外形像斗笠一樣的黑釉斗笠盞,茶盞外面是黑釉,里面是白釉;還有一種高雅的茶具叫盞托,喝茶時可以把小茶盞放在盞托上面;素胎龜是造型像烏龜一樣的茶寵,實則是一個素胎的研磨器,龜背上有凹凸不平的紋飾,古人將其倒過來研磨茶餅,再加入調料將茶粉煮沸食用。

“南宋贛州窯鼓釘罐”最實用。雖然叫做“鼓釘罐”,但是個可以兩用的茶具。罐子里面可以放一些茶餅之類的食物,外面不施釉,做出磨痕一樣的紋飾,可放在另一個缽中作研磨器使用。

書中展示的大量茶具器具無不充滿宋式生活的雅趣。

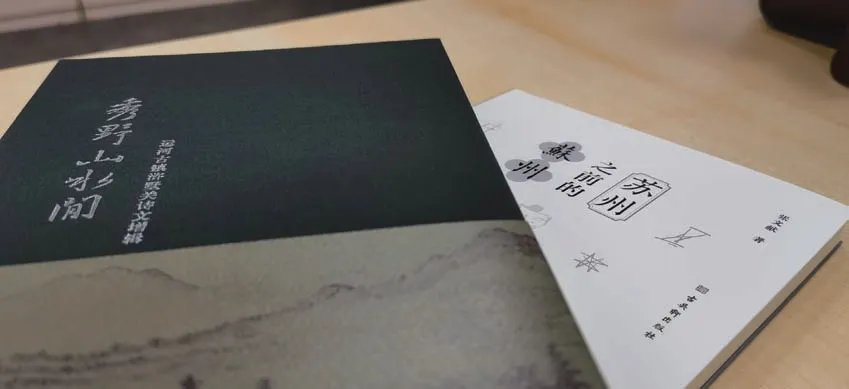

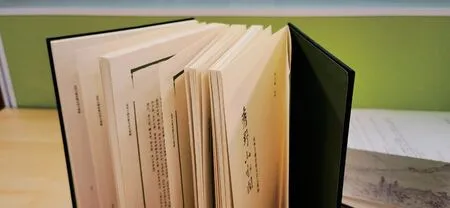

右圖:一部與運河文化有關的書目《秀野山水間:運河古鎮滸墅關詩文增輯》,書的排版裝訂采用了很少見的經折裝

茶余飯后的隨心而作

“我是個喜歡‘瞻前顧后’的人,‘瞻前’是我對古人的鉆研,‘顧后’就是我能不能給歷史留下什么,反而不會過多地考慮當下。”

談到自己的茶余飯后,張文獻最看重的是古吳軒前兩年為他出版的《宋元陶瓷筆記》,他花費了大量的精力,摘錄整理出自己用十幾年研究的宋元陶瓷方面的古籍、筆記、文集等資料,并加入個人的注解點評。書內收錄的500多條宋代陶瓷方面的史料,填補了國內宋代陶瓷領域研究的空白。

花枝的形態竟與素雅的梅瓶意外地契合

張文獻的茶余飯后,做了大量歷史研究和文學創作,卻都是“隨心而動”。“如果我想完全獨立地寫東西,不會考慮太多,隨心而寫,我認為這很重要。”就像他在十年前寫《明朝中期的蘇州(王锜年譜)》中的沈周,不愿多提及自己的書法與繪畫,而更愿意拿自己茶余飯后、隨心之作的詩歌與人交流。

這三十年來,他始終堅持看書,總做歸類筆記,輯錄了大量收集的蘇州史料。古吳軒還出版過一部與運河文化有關的書目《秀野山水間:運河古鎮滸墅關詩文增輯》,雖是因為工作需要而編纂的,但他個人也增補了很多史料,書的排版裝訂采用了很少見的經折裝,他自己很喜歡。

“說來《蘇州之前的蘇州》也是茶余飯后的作品。內容雖是我一家之言,但出版后好多人反饋,讀起來還蠻有趣。如果再版,加些圖片,讀來或許會更有意思。”

還是茶余飯后,張文獻說如果有感覺結合自己的筆記再寫一本大宋時期的蘇州,“一定要與大家遐想中的完全不一樣。”