中重卡新技術發展特點分析

姚哲皓 張小婷 張少華

Firstly, this paper reviews the development of MDT & HDT on Chinese market from Era Ⅰand II to Era III.Then, based on the current commercial vehicle market environment and competitive landscape, it analyzes the characteristics of downstream customers at different stages, the development trend of upstream technologies,and the planning in new energy vehicle, intelligent & connected vehicle and machinery by mainstream European commercial vehicle OEMs. Therefore, a series of technical development characteristics and core technology trends of MDT & HDT Era III are drawn.

0 引言

我國商用車市場總體表現穩步前進,在基建投資回升、國Ⅲ貨車淘汰、新能源專用及物流運輸車快速發展、治超加嚴等利好因素促進下,近幾年市場整體上升趨勢明顯。回顧商用車近些年的發展歷程,中重卡Ⅰ時代是在市場激發下形成的,2009 年前國家提出“4 萬億”刺激計劃、汽車下鄉政策、城鎮化的快速提升戰略等一系列舉措,中國經濟快速發展;2010 年后隨著物流結構調整,市場退坡及新商流模式如電商模式的涌現,物流組織方式朝高效模式調整,快遞、快運等組織化的物流形態快速發展,中重卡Ⅱ時代來臨;由于治理超載驅動形式發生改變、排放升級、大馬力發動機應用及智能網聯發展,產品結構發生調整,2018 年產品和模式逐步開始升級,整個行業在經濟持續增長下維持百萬級別銷量,國內整車企業加速對標歐洲卡車,新能源領域技術實現突破,重卡、 物流及科技共生的新運營模式將得到快速發展,行業迅速向中重卡Ⅲ時代邁進。

隨著本土企業間競爭的白熱化,國外知名商用車企業也陸續開始在華布局,推動中國卡車市場的進一步高端化,同時也正在改變商用車企業的競爭格局。未來新技術領域的競爭,不僅依靠制造端的優勢,更需要與用戶的應用場景深度綁定,搶占商品化先機;同時商用車企業需要構建零部件合資合作生態,對前瞻技術的核心環節實現合理的把控,最終實現產品的差異化和領先性。由此可看出,只有從下游客戶端和上游技術端都做到統籌考慮,有效承接,商用車企業才能在中重卡Ⅲ時代具備卓越的競爭力。

1 下游客戶的特點

商用車是用于生產資料運輸的工具,大部分以經營和營利為使用目的。通過對國內外商用車市場大量調研可以看出,商用車客戶正逐步從個體散戶轉變為集團大客戶,商用車企業之間也逐步從成本、售價及配置的競爭,過渡到品牌與服務的競爭。

在第一階段,客戶關注的核心要素可歸納為低購車成本和良好的個人駕駛體驗。從承運端的角度看,車貨匹配平臺發展迅速,如2020 年中國數字貨運GTV 約2 715 億元,2020 年公路運輸費用約5.85 萬億元,運費占比大約占交易量的5%;從車隊端的角度看,中小車隊及散戶為主的運輸力結構占比達到90%以上,貨品售價加運費價格透明化后,運費成本的競爭加劇;從駕駛員端的角度看,根據對某貨運平臺進行的調研,駕駛員平均年齡為35 歲,40 歲以下貨車駕駛員占70%。對比發現,80 后和90 后駕駛員占比持續增長,駕駛員更加注重個人駕駛體驗,對車輛智能化和舒適性提出更高的要求。

在第二階段,客戶關注的核心要素可歸納為高效的全生命周期服務。從承運端的角度看,專業的3PL 承運人占比將進一步擴大,并通過對貨源把控,進一步滲透對運力的管理;從車隊端的角度看,大車隊掌控或對接更多運力,車隊的成本管理難度隨之加大,進而推動全生命周期服務增值機會出現,同時頭部大車隊也會加速轉型為3PL 承運;從駕駛員端的角度看,自本階段起,數字化智能卡車已成為駕駛員群體對于卡車的基礎認知,他們將逐步適應各類輔助駕駛功能。

在第三階段,客戶關注的核心要素可歸納為平臺化及供應鏈打通。從承運端的角度看,具備商流能力的供應鏈型企業逐步增加,車輛除了賦能運力之外還能參與到供應鏈的優化之中;從車隊端的角度看,受到降本增效的底層需求的推動,運輸力往更集約化的方向發展,大車隊借助科技的管理手段,規模進一步加大,運營效率進一步提高;從駕駛員端的角度看,數字化智能卡車已大規模應用,駕駛員將熟練應用各類輔助駕駛功能。

2 上游技術發展趨勢

從商用車十三五發展總結和十四五發展規劃來看,高效機械技術提升、機電一體化發展和算法驅動是未來主要的趨勢。參照下游客戶的不同階段劃分,上游技術同樣可以劃分為3 個階段。

在第一階段,技術發展的核心要素是高效的機械技術。從新能源領域的角度看,目前新能源商用車尚處于示范階段,技術成熟度還不足,客戶價值TCO上與柴油商用車相比無優勢;從智能網聯領域的角度看,隨著安全法規要求的進一步提升,EBS 及ESC 的國產化進度加快,同時底盤線控技術也逐步加速應用;從機械領域的角度看,機械傳動效率仍然在迭代階段,AMT 應用加速普及,與此同時,卡脖子的問題也開始凸顯,如:發動機ECU、高壓共軌技術、AMT 電控和換擋執行機構等。

在第二階段,技術發展的核心要素是機電一體化。從新能源領域的角度看,純電動路線將進一步走向成熟,如:電機、EMT 和電驅動橋等開始成熟應用,特別是在重卡中的滲透率預計將達到3%~5%,同時氫燃料電池整車開始進入快速的降本周期;從智能網聯領域的角度看,一方面ADAS 已成熟應用,L1和L2 輔助駕駛在重卡上的滲透率預計將達到30%,另一方面車聯網應用將大面積普及,前裝比例預計將達到80%;從機械領域的角度看,將通過域控制器和線控底盤技術實現底盤各系統的一體化控制,依靠電控推動經濟性和效率的穩步提升。

在第三階段,技術發展的核心要素是依靠算法驅動。從新能源領域的角度看,“雙碳”政策加速新能源重卡推廣應用,占比將達到10%~15%,其中氫燃料電池整車占比將達到40%,液氫技術在長途干線牽引車上的商業化速度也將加快;從智能網聯領域的角度看,一方面,高級別無人駕駛技術將加速商業化,L4及L5 智能駕駛滲透率預計將達到5%,另一方面,數據沉淀將呈現指數級增長,AI 算法將發揮重要作用,實現更大價值。

2.1 新能源

2.1.1 宏觀趨勢分析

受國家的減碳政策影響,鋼鐵、建材、交通等能源消費部門將進行大規模的電動化和氫能化改造,新能源汽車迎來重大發展機遇。但從短期看,新能源還難以挑戰柴油機占主導的市場結構,新能源中重卡的用戶需求核心痛點在電池,整車廠需要圍繞電池開展降本、自主研發、提供整體解決方案。隨著三電、氫燃料技術進步,成本下降,基礎設施不斷完善,政府政策影響逐漸減弱,商業價值將驅動新能源中重卡市場快速增長。

純電動中重卡主要應用于市政專用、城市渣土、短途牽引,如:短倒和港口、城市至城郊物流等場景,未來將和換電模式融合;混動中重卡被認為是在高油耗,特別是在自卸、攪拌等場景下應對四階段油耗法規的過渡技術,也能在局部綜合工況場景下應用,長期來看將轉向氫燃料電池整車;針對中長途貨運市場,純電動路線的能量密度無法滿足需求,同時混動路線的經濟效益不突出,氫燃料電池的路線適配中長途運輸,預計到2030 年才能大規模應用。

2.1.2 歐洲車企新能源布局

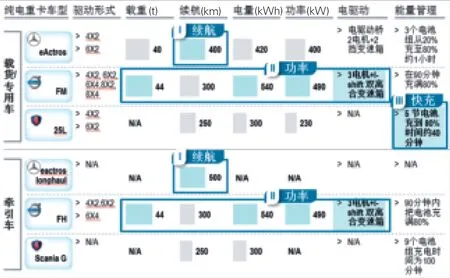

歐洲商用車企業技術領先,產品布局復雜,因此僅對奔馳、沃爾沃及斯堪尼亞3 家歐洲主流商用車企業2020 年至2040 年的產品規劃進行分析。可以看出,重載分撥配送和城市專用車為當前歐洲純電動化的重點,而長途牽引車則需要在2025 年前后逐步成熟,同時主流商用車車企都制訂了2040 年前后的純電動化目標。

圖1 新能源中重卡布局預測

歐洲主流車企產品都是基于自身技術優勢和戰略打造新能源差異化賣點。奔馳的新能源產品憑借能量回收、電驅動橋、電池模組和底盤結合,實現大于400 km 的單次續航;沃爾沃的產品憑借三電機搭載I-Shift 變速器實現490 kW的高功率,變速器能達到2 萬8 000 Nm 的大轉矩,并支持44 t 載重;斯堪尼亞的產品以純電動路線配合快充技術為長期方案,能支持駕駛員在45 min 的法定強制休息時間內完成快速充電。

目前氫燃料重卡在歐洲并無大范圍應用,但領先企業均規劃布局了液氫技術路線,以實現對于純電動整車長途需求的補充。奔馳與沃爾沃合資成立重卡燃料電池公司Cellcentric,聚焦燃料電池重卡及非車用氫燃料電池系統開發。該公司開發的燃料電池系統,單電堆輸出功率150 kW,空間設計參考傳統燃油發動機布置,單車可安裝雙電堆,實現300 kW 的系統功率。

奔馳 GenH2重卡使用能量密度更高的液氫燃料驅動,可在GCW 達44 t 的情況下實現1 000 km 以上的最大續航里程,目前該產品已經完成初期試車場測試,即將投入大規模的道路試驗。更高功率的電堆和更長續航的儲氫系統,要求底盤空間再優化;更高傳動效率所需要的集成電驅動橋改變了柴油車原有的車橋和傳動系統,需要重新設計。電池系統也可能成為整車結構和強度設計的一部分以實現輕量化,如:特斯拉將把電池組作為車身結構的一部分進行設計,從而減少PACK,降低重量。

奔馳和沃爾沃聯合其他商用車企業呼吁2025/2030 年在歐洲分別設立300/1 000 座加氫站,以滿足氫燃料重卡的能源需求,助力氫能源重卡的大規模推廣。

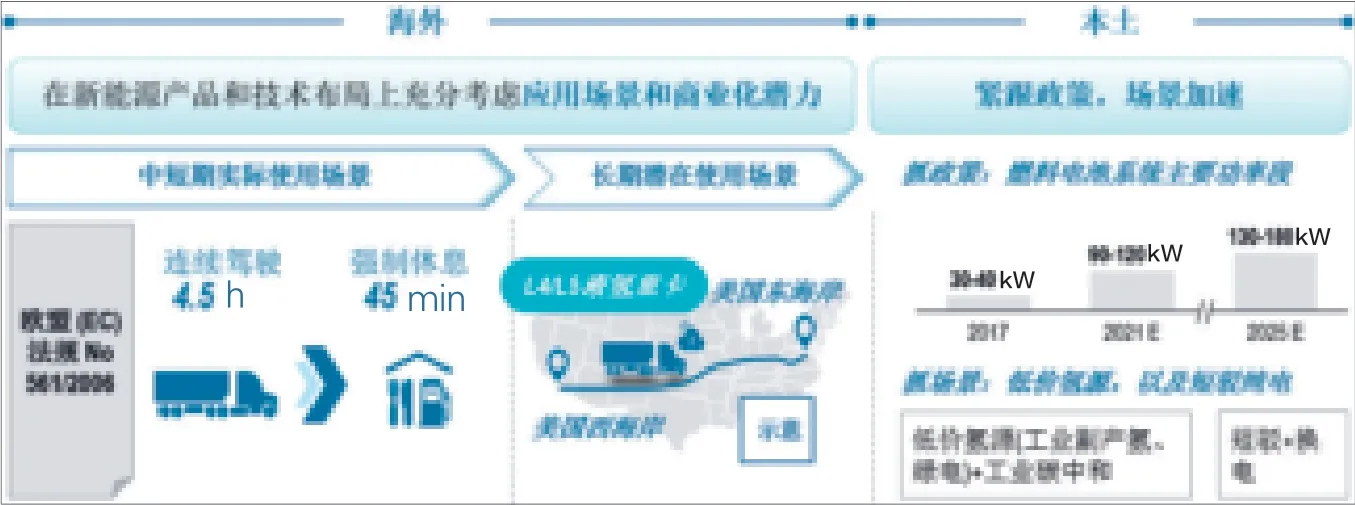

2.1.3 新能源場景化應用

從歐美市場的中短期發展來看,純電動路線配合高壓充電技術,實現單次里程上限400~500 km,可滿足實際使用場景需求,但需充電網絡等基礎設施支撐;液氫燃料電池重卡與自動駕駛技術結合,可實現長距離自動駕駛需求。

圖2 歐洲主流車企電動化產品布局

圖3 歐洲主流車企純電動產品對比

圖4 奔馳GenH2 氫燃料重卡概念車

國內市場的發展主要受政策和補貼驅動,產品與場景相結合,如低價的氫源地區和短駁的純電動應用,實現更佳的TCO 優勢。

2.1.4 核心技術發展趨勢

圖5 國內外場景應用對比

目前各大主流商用車企業都致力于新能源大三電核心總成自主研發或掌控。動力電池將逐步從單體、模組和pack 三層結構發展成去模組化,國內的寧德時代和比亞迪分別推出的CTP 和刀片電池(GCTP),均采用去模組化設計,突破了成組效率和能量密度提升瓶頸;電驅動系統將逐步從中央直驅布置發展成集成電驅橋,國外的ZF 和國內的東風德納等推出將電機、減速箱和逆變器與車橋相結合的集成電驅動橋產品,提升傳動效率,釋放布置空間;電機將逐步從圓線電機發展到扁線發卡電機,如:博格華納推出的高壓發卡電機,采用矩形線和多層“發卡”,實現更高效率和更高功率密度,同時博格華納開發出了用于混合動力、純電動商用車的額定電壓800 V 電機, 實現更高的功率密度并降低熱能損耗;控制器將逐步從硅IGBT 發展為碳化硅MOSFET,比亞迪正在開發碳化硅控制器,計劃2022 年后量產,該方案可實現約5%的電控系統損耗減少和6%的整車續航提升。

燃 料電池整車的開發上,豐田第二代Mirai 汽車采用第二代氫燃料電池系統,電堆體積功率密度達5.4 kW/L;福瑞電氣已推出多合一燃料電池PCU,集成DC/DC 升壓變換器、空壓機控制器等,可節省空間、提高功率密度;奔馳GenH2氫燃料重卡采用了液氫技術路線,配置2 個容量為40 kg 的液氫儲罐,最高續航突破1 000 km。

2.2 自動駕駛

2.2.1 宏觀趨勢分析

隨著技術的不斷研發,自動駕駛極有可能率先在商用車運輸領域得到快速發展。高強度、長距離和長時間駕駛使得駕駛員處在高壓的工作環境下,駕駛者的風險意識、注意力、駕駛技能以及對環境的感知會同步降低,進而威脅到卡車駕駛員以及運輸貨物的安全。而自動駕駛技術的普及,會在行車過程中成為卡車駕駛員的得力助手:識別周圍環境,保持車道規則行駛,在探測到潛在威脅時能夠對駕駛者進行及時的聲光提示或者進行相應的操作干預。

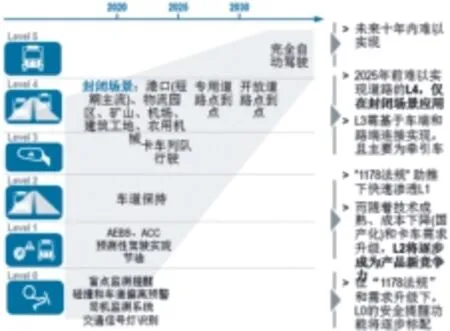

L0 自動駕駛包括盲點監測提醒、碰撞和車道偏離預警、駕駛員監測系統和交通信號燈識別等,在“1178 法規”出臺和整車需求升級后,L0 的安全提醒功能逐漸成為標配;L1 自動駕駛包括AEBS、ACC 和預見性駕駛;L2 自動駕駛包括車道保持,隨著技術成熟,國產化帶來的成本下降及整車需求的升級,L2 將逐步成為產品的新競爭力;L3 自動駕駛如卡車隊列行駛,是基于車端和路端實現連接,未來將主要在牽引車中大規模應用;L4 自動駕駛包括3 種場景,封閉場景、專用道路點到點和開放道路點到點,預測在2025 年之前難以實現道路的L4,僅在封閉場景能開展應用;L5 完全自動駕駛要在2030 年以后才能實現。

2.2.2 歐洲車企自動駕駛布局

通過市場調研,選取了奔馳、沃爾沃及斯堪尼亞3 家歐洲主流車企為研究對象,歸納了3 家企業從2016 年至2021 年的自動駕駛商業化進程,從中可以看出,中短期內封閉區域的短途運輸場景仍會是未來主流,長期來看,高速路點到點L4 將成為下一步商業化的熱點。

圖6 新能源核心技術發展趨勢

圖7 自動駕駛發展趨勢

圖8 歐洲主流車企自動駕駛商業化進程

2.2.3 核心技術發展趨勢

自動駕駛核心技術中的關鍵難點在于感知和決策算法,零部件主要面臨的挑戰則是成本下降。

在硬件開發上,雷達將從機械式發展為固態激光雷達,如Luminar 開發的激光雷達采用MEMS 技術路線,發布的固態激光雷達產品I r i s 單價約為1 000 美元,目前Luminar 正在積極尋求原材料和尺寸優化以降低成本,預期未來產品單價可降至100 美元以內;域控制器的算力也將大幅度提升,如贏徹于2020 年發布的自研車載計算平臺的算力達245TOPS,未來通過OTA 升級可支持L4 級自動駕駛,英偉達于2020年發布的自動駕駛超級計算平臺Drive AGS Pegasus 的算力達320TOPS,可支持L4-L5 級自動駕駛。

在軟件開發上,感知融合算法將從后融合發展為前融合,特斯拉收購的創業公司DeepScale 研發前融合算法,利用原始數據而非目標數據進行感知融合,降低極端場景的事故概率達到2 個數量級;決策算法將從基于規則的基礎算法發展成基于深度學習的人工智能算法,如:智加科技基于深度學習助力高級別自動駕駛卡車完成復雜任務,精確偵測分析物體和道路結構、預判卡車和周邊車輛行為等,圖森未來專注于L4 級無人駕駛卡車,其深度學習算法可實現卡車在干線物流和半封閉樞紐場景的無人駕駛。

圖9 自動駕駛核心技術發展趨勢

2.3 機械領域發展趨勢

在傳統機械領域,歐洲企業關注機電一體化下的集成性能優化,如強化發動機、變速器和橋的配合以實現預見性駕駛,降低油耗,優化轉向助力提升操穩性能,動力總成自主控制實現節油,動力和底盤配合實現操穩。

3 結論

本文根據商用車市場環境和競爭格局,分析了下游客戶不同階段的特點、上游技術發展趨勢及歐洲主流商用車企業在新能源、智能網聯及機械領域的布局。具體有以下結論:

(1)未來新技術領域的競爭不僅依靠制造端的優勢,更需要與用戶應用場景深度綁定,搶占商品化先機。

(2)下游物流客戶呈現出平臺化整合、車隊端對全生命周期服務要求提升、駕駛員端的成本壓力和體驗升級矛盾凸顯的趨勢。

(3)在上游技術方面,高效機械技術、機電一體發展和算法驅動是未來主要的趨勢。

(4)從短期看,雖然新能源還難以挑戰柴油機占主導的市場結構,但長期隨著燃料電池技術的成熟,新能源優勢將進一步凸顯;通過集成電驅動系統、電池去模組化以及液氫等實現更大的能量儲備,同時采用高電壓和SiC 功率器件提升效率。

(5)重載分撥配送和城市專用車為當前歐洲純電化的重點,而長途牽引車在未來5 年才能逐步成熟;歐洲的純電商用車續航里程在300~400 km,同時各整車企業憑借電驅動橋、能量回收等技術在續航、功率、快充等方面打造差異化賣點;氫燃料重卡在歐洲目前并無大范圍應用,但未來領先企業將直接布局液氫路線,實現對于長途運輸需求的補充。

(6)在自動駕駛方面,雖然2025 年還難以實現開放道路L4,但隨著法規和需求升級,L1 和L2 將成為商用車自動駕駛的關鍵競爭要素;自動駕駛核心技術中的關鍵難點在于感知和決策算法,而零部件主要面臨降成本的挑戰;歐洲在自動駕駛商業化進程上,中短期內封閉區域的短途運輸場景仍會是主流,但“高速路點到點L4”將會是下一步商業化的熱點。

(7)在傳統機械領域,歐洲企業關注機電一體化下的集成性能優化,如:強化動力總成機箱橋的配合以實現預見性駕駛,降低油耗,優化轉向助力提升操穩性能。