他是誰?

韓羅娜

作為“'85新潮”的重要一員,1985年,耿建翌的畢業創作《燈光下的兩個人》一經展出便登上《中國美術報》頭版,畫中人冷漠、莊嚴、凝固的表情引發了公眾對于藝術作品氣質表情的“冷”與“熱”的爭議。這一經歷使他親身體會到藝術作品如果不能夠引起觀眾共鳴就只能是私密化的,自此耿建翌開始有意識地消除觀眾與作品之間的“距離”問題。在接下來的30余年間,耿建翌的創作是以“去作品”的方式展開的,對他而言,畫布就是身邊日常生活的場域。耿建翌長期從微觀視角出發關注日常生活中的基本問題,比如回收的二手物品、填寫的表格、舊照片,甚至是被丟棄的廢料,這些物品對于耿建翌來說反而成為帶有時代背景的“規則說明書”。他通過藝術語言將這些現象重塑和追溯,將簡單的日常行為挪用為創作的形式與內容,并試圖喚醒觀眾對于現實處境與日常機制中的角色意識,并進一步梳理周圍發生之事的脈絡。

展覽標題“他是誰?”源自耿建翌1994年的同名創作,一次外出回家之后,聽聞曾有陌生人到訪,為了弄清楚此人身份,耿建翌根據鄰居們提供的相貌線索創作了一組匯集畫像、文字說明和照片的觀念作品,以此命名展覽并引出了耿建翌一直以來關注的個人身份和生存狀況的問題,同時也呼應了他通過社會調查等多種方法進行藝術創作的行為。

暗房工作

“暗房工作”匯集了自1995年起,一系列直接對暗房中的材質進行處理的實驗性作品。幾乎摒棄標準的曝光與沖洗方式的破壞性行為,誕生了具有強烈視覺沖擊力的作品。《靈魂產品》(1999年)將一些黑白相紙切碎,放入藥品所用的膠囊之中,一經“服用”(觀看)便完成了曝光的過程,象征著同樣無法觀測的“靈魂”。《存在的證明》(1998)中耿建翌將普通人一生的證件照放大,敏銳地將平凡的照片與巨大的尺幅構成荒誕不經的效果。耿建翌并不是傳統意義上的攝影師,而是把攝影作為媒介探索的一部分,繼續對生命存在進行追問和顯影。此區域還包括《五號樓》(1990)、《讀物》(1990)、《在溫哥華的十天》(1998)、《留出的臉》(2000)、《窗戶世界》(2008)等作品。

多媒體與裝置

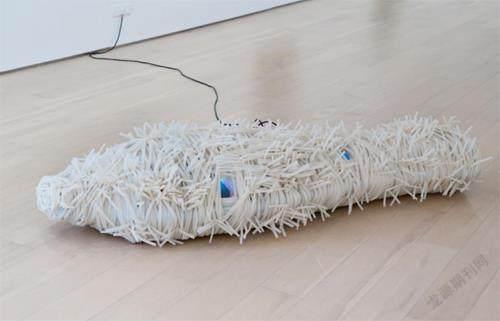

“多媒體與裝置”區域體現了作為先鋒藝術家,耿建翌在創作上媒介自由的特點,集中呈現了早在20世紀90年代中期,藝術家便開始嘗試的廣義上的“新媒體”創作,其中較具代表性的是《無題》(2015)系列互動裝置作品、用手電筒和信號燈改裝成投影機的《投影頑固》(2016),以及早期新媒體作品《完整的世界》(1996)等。《無題》系列有著如同靜脈一般的皮管、老式柜子等容器,其中播放展示著90年代末記錄普通人生活的視頻和老底片。《投影頑固》的光影照亮了平常的細節,讓觀眾浸入到影像與藝術家的記憶之中。

手工書

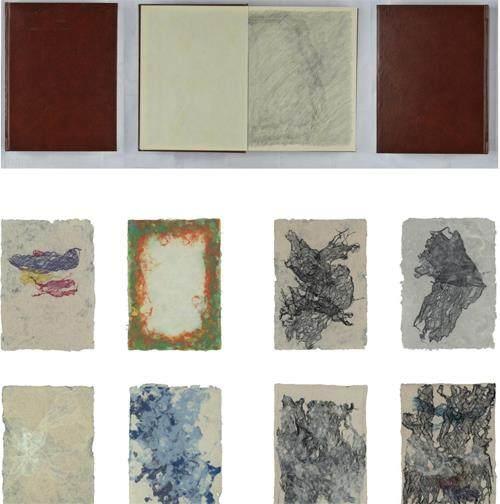

“手工書”區域則匯集了1990至2006年期間,耿建翌以書為媒介創作的豐富且獨特的“藝術家手工書”。《從第一頁到最后一頁》中,耿建翌用鉛筆拓印了家里地面上的一條裂縫。《怎一個‘字了得》系列(1999),藝術家通過將特定的字刪去,探究文字表達與語言媒介本身的關系。此區域包括耿建翌2016至2017年赴日本用紙漿和楮皮實驗的系列《做作2016—2017》,直至去世前,藝術家仍然在通過一系列實驗探索紙漿材料的藝術表達方式,另外還包括《讀物》(1990)、《會動的書1-6》(2006)等作品。

其他區域

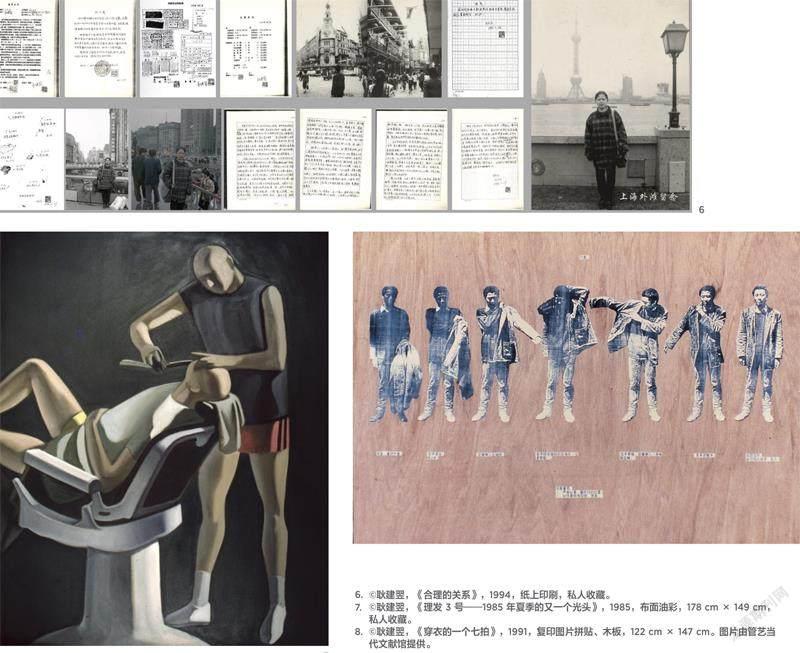

“百分之五十”區域聚焦耿建翌對“觀眾與藝術”之間關系的諸多探討,即藝術家只做一半的工作,剩余部分留給觀眾或參與者完成,耿建翌試圖以此消除藝術品與觀眾之間的距離。《表格與證書》(1988)通過發放表格問卷保存了中國當代藝術中的細碎切片,牽扯出當代藝術重要事件——黃山會議,表格上的姓名如今活躍在藝術圈各個領域,作品記錄了他們真實的“曾經”。在《合理的關系》(1994)中,耿建翌雇用了一位鄰居女孩去上海出差(實際為旅行),同時將照片、車票等證據與文字并置,讓觀眾在接受信息時將其視為“不可辯駁”的真相。《不是現實的選擇》(1995)中,耿建翌關注的是藝術家們在創作中選擇丟棄的廢料。從20世紀90年代開始,耿建翌的很多創作都帶有日常性和實證性,這兩種特性也召喚了觀眾在熟悉的社會機制下自動參與作品意義的生成。

“早期創作”區域見證了耿建翌的藝術天分及其對藝術既有表現形式的最初挑戰。在《燈光下的兩個人》(1985)和《理發3號——1985年夏季的又一個光頭》(1985)中,冷灰色調彌漫著神秘和荒誕的氣息,讓人聯想到現代社會中人的異化。《穿衣的一個七拍》(1991)借用了廣播體操教學掛圖的形式,示意了穿衣、脫衣的步驟,提供了一種理性的、非表現性的藝術方法。《鼓掌的三拍》(1992)延續了他對人和體系、機制的互動關系的分解、復制和演繹。這些早期作品既體現了藝術家對于線條、形狀和顏色的把握,同時也展現了耿建翌對社會機制的觀察和對當時的敘事藝術范式的質疑,他也因此在“'85新潮”中嶄露頭角。

在“‘健康態度文獻”區域,觀眾將更多地了解到在創作實踐之外,耿建翌所積極從事的藝術教育和展覽項目策劃工作。比如創立“池社”初期,耿建翌與成員一起完成了《綠色空間里的行者》(1986)等公共行為作品。從耿建翌與其他藝術家的交往與合作中,感受其對藝術與藝術家身份的思考,以及他所秉持的“藝術可以學,不可以教”的教育理念對年輕藝術家的深遠影響,其藝術思想始終貫穿于曾發表過的《藝術與觀眾》《說說原則》《卓有成效的指示》等文章中。

作為對耿建翌在作品中滿懷真誠卻又極具諷刺的“挪用表格”形式的致敬,策展人凱倫·史密斯與楊振中還特別策劃了“表格項目”。寫信邀請藝術家生前的親友同事、老師和學生以及曾與其有過交往合作的人參與填寫表格,填寫的內容不限,或可講述本人與耿建翌相遇的故事,或可回憶與藝術家的過往和軼事等等。收集后的表格按照朋友認識耿建翌的時間排序,勾勒出與展品互文的藝術家個人年表。