互動裝置在城市公共空間設計中的應用研究

金楓雅

關鍵詞:互動裝置 城市公共空間 互動性 大眾審美 新媒體技術

引言

城市公共空間作為構成城市的重要組成部分,是宣傳城市形象,滿足大眾生活需求的重要空間。而隨著互聯網技術等新興科技的不斷發展,互動裝置藝術也在城市公共空間中找尋到了自己一片廣闊的發展舞臺。同時,大眾已經進入到了消費2.0時代,人們也開始探尋樸素生活之外的情感化體驗,人們開始在茶余飯后走出私人空間,這時公共空間中越來越多的互動裝置則成為滿足大眾精神生活的重要途徑。

一、互動裝置概念及溯源

裝置藝術,是藝術家在一定的時空場景下,將人們生活中的實體物品,賦予其藝術性概念,將它們進行合理有效地利用、組合、改造。而互動裝置則是使用各種軟硬件設備和多種新型材料,基于計算機電子技術,通過信息采集、處理、輸出,在多樣的時空環境中加以設計展示的特殊藝術表現形式,也可以將互動裝置藝術理解為材料+空間+情感的新型藝術形式。

裝置藝術真正進入人們的視線,被人們關注到還要追溯到20世紀初馬塞爾·杜尚的作品《泉》,他將現成的商品小便器作為一件藝術品展出,這引發了人們對于藝術邊界與本質的重新思考,也讓裝置藝術進入到起步發展階段。而關于互動裝置,起源較為模糊,其出現時代背景應為1946年,世界首臺電子計算機在美國成功誕生,這為互動裝置的后續發展奠定了有力的技術基礎。此后,更多的藝術家逐漸將裝置藝術與多媒體技術,計算機電子技術相結合,到了20世紀60年代,新媒體藝術的發展主戰場轉移到經濟與科技高速發展的美國,工業的技術革新促使合成材料的發明與新型軟硬件設備的成熟,這為藝術家創作互動裝置藝術創造了動力系統,也讓裝置藝術進入到一個快速發展的時期。

二、互動裝置的特點

(一)互動性

互動性是互動裝置最顯著的特點,它將觀眾從被動接受的位置替換至主動探索的新地位。虛擬空間的交流與互動的盛行,側面反映現實世界傳統“面對面”交流的衰落[1]。互動裝置需要觀眾的參與,觀眾的介入是互動裝置得以完美展示的閉環中重要一環,在觀眾與互動裝置作品親密接觸后,藝術家賦予互動裝置作品的藝術理念將會逐漸傳達給觀眾。此外,互動性更為互動裝置藝術增添了獨有的人性化,賦予觀眾完全的自主性,這種互動的形式變成大眾生活的延伸,從而讓人們獲得更為真實的藝術性體驗。

(二)綜合性

互動裝置藝術的綜合性體現在多感官綜合性體驗。互動裝置打破了傳統藝術的單一化體驗,它可以將視覺、聽覺、觸覺、嗅覺等多種感官體驗同時傳達給觀眾,綜合性的體驗也更容易讓觀眾產生身臨其境的共鳴,對于理解作品的藝術理念將有著正向積極的作用。

互動裝置藝術的綜合性體現在運用多種藝術手段,例如繪畫、雕塑、動畫、電影、音樂、攝影、燈光等。互動裝置作品如前文所說,會綜合多感官體驗,而這也就要求針對不同感官,做出針對性的藝術效果,從而達到讓觀眾接收到感官信息的作用。從視知覺感知方面來說,這一過程可以 分為:物理—生理—心理三個階段[2]。

互動裝置藝術的綜合性體現在綜合眾多領域的知識。互動裝置藝術是一個以計算機技術為基礎的高度技術性的藝術形式,它要綜合多種感官以及藝術手段,而只有技術的介入,才能將多感官體驗完美的融合在一件作品中。這其中就要涉及計算機技術、數學、心理學、物理學、傳播學、新媒體等多學科知識,而如此龐大的技術內容,就需要多種學科人才聚集在一起以團隊的形式為作品努力。

互動裝置藝術的綜合性還體現在媒介的綜合上。互動裝置依賴于攝像機、傳感器、計算機、音響、顯示屏等眾多硬件設備的支持,所以構成互動裝置能夠完美展示就需要多種媒介,例如聲音媒介、燈光媒介、互聯網媒介、影像媒介等。如此繁多的媒介輸出更能夠保證互動裝置的多樣性發展。

(三)時空性

區別于放置在三維空間的二維或三維藝術品,互動裝置具有四維空間性,這不僅需要一定的三維實體空間進行安置互動裝置作品,同時作品本身也需要時間去參與構成,觀眾的沉浸式體驗要在時間的流逝中得以滿足,從而產生心流體驗。此外,在不同的時間環境中,互動裝置所傳達的內容也會出現少許的變化,是置于室內還是室外,是夜間還是白天,同一件互動裝置作品將會呈現不同的藝術效果,相比較一成不變的傳統藝術形式,時空性的特點更為互動裝置藝術蒙上了一層神秘的色彩。

三、城市公共空間的定義與類型

城市公共空間指的是在人們日常生活的城市或城市群中,為人們提供休閑娛樂、工作辦公、公共交往活動的開放性場。對公共空間的關注本質是對市民賴以生存的土壤和營生空間的關注[3]。它用于服務人民群眾,為人們的生活提供場所便利,豐富人們精神生活。

從城市公共空間的形態類型上看,通常可以分為點、線、面三類。點形城市公共空間是指空間面積相對較小,形狀為封閉的點塊形空間,例如在城市中隨處可見的小型花園、廣場、綠地;線形城市公共空間是指空間呈放射性線狀分布,例如城市中的道路、河流、綠化帶等;面形城市公共空間是指再城市中分布區域較大的塊狀空間,例如大型商超、主題樂園、濱水花園等。這三種形態的城市公共空間融會貫通、相互交錯,共同構成了城市公共空間網狀系統。

從城市公共空間可按照空間的實際功能進行分類,可分為城市濱水空間、廣場空間、道路空間、商業空間和公共綠地空間,在本文后面的研究中正是采用的這一分類方式。

四、互動裝置融入城市公共空間設計的契合點

城市公共空間的設計應以服務人民為中心,強調人性化。這不僅體現在提供應有的物質生活便利,還應創造豐富的精神生活內容。互動裝置的設計核心就是裝置與觀眾的交互,強調了人的參與性。作為非架上藝術的代表,互動裝置藝術區別傳統的置于美術館或博物館的藝術品,更強調與觀眾的互動性、展陳場景的多樣性、展陳空間的開放性,所謂“架上”說法,實際上是藝術從其實用功利需要分離開來之后的一種定位[4]。而這些也就決定了互動裝置在廣闊的城市公共空間中具有無限的運用可能。以下是互動裝置在城市公共空間得以快速發展的契機。

(一)大眾激活互動裝置:首先城市大量的流動人口會使得互動裝置會被廣泛的關注,有了人的激發,互動裝置能更好的作為信息傳播的介質,搭建起藝術家與觀眾溝通的橋梁。同時,城市多樣的公共空間類型也為互動裝置的展示提供了肥沃的土壤,開放的公共空間對于互動裝置的陳列具有極強的包容性,能夠更好地協調人-空間-作品三者的雙向交流。

(二)大眾的審美需求:現代意義上的公共藝術是現代民主和人文觀念的體現,是作為生活的需要而不僅僅作為紀念的需要而出現[5]。而隨著經濟的發展,人們的自我意思逐漸覺醒,除了對基本生活的追求,人們更在意滿足情感化的藝術作品。因此,能夠體現沉浸式、注重反思設計的互動裝置藝術則脫穎而出。它不僅能夠從城市公共空間中更好地融入人們的生活,還能夠通過游戲、互動等方式激發人們的探索欲望,以滿足大眾對藝術的情感化需求。

(三)增強城市文化價值:城市的歷史文化底蘊是支撐城市發展以及凸顯城市特色的重要因素,目前很多城市都將互動裝置藝術與城市歷史文化相結合,互動裝置藝術形式和表現在城市文化的宣揚與傳承中發揮著越來越重要的作用,甚至成為了很多城市文化的象征。互動裝置藝術也憑借自身獨特的互動性吸引了更多觀眾前去體驗,更有利于游客全方位、深度化了解該城市的文化底蘊以及人文歷史。

五、互動裝置在城市公共空間不同場景下的應用分析

(一)城市道路空間中互動裝置應用案例分析

城市道路空間是典型的線形空間,它具有狹長與延伸性的特點,外加上它屬于人流車流較大的開放性室外空間,因此城市道路空間中的互動裝置首先陳列方式大多為可重復排列的小型裝置,或造型呈現流線型的大型裝置,以更好地適應道路空間需求。同時造型設計以及外觀方面要符合室外空間與環境的協調性,最后還要講求平衡藝術與功能之間的關系,不僅要以新奇絕的造型取勝,更要考慮結合實用功能,為行人或交通帶去藝術之外的便利。

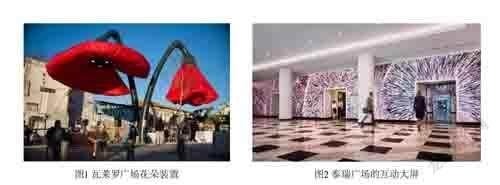

例如在耶路撒冷市中心的瓦萊羅廣場,是一個擁有電力站、眾多商店、有軌電車和高人流量的繁華場所。為給繁多的行人提供休息便利,設計師在道路兩旁設計了罌粟花的花朵造型的路燈為人們遮陽照明。花瓣部分采用大膽鮮明的紅色,花朵造型采用夸張的設計手法,滿足了民眾的審美需求。

該路燈不僅造型獨特,還采用自然仿生設計,用以滿足照明和遮陽兩種功能。花朵內部的花蕊上的燈裝有感應裝置,該裝置可以感知周圍空氣中的光影變化,當有人停留或電車駛過,枝干會向上為花朵輸送電力,軟性材料的花瓣便會充入空氣變大、盛開,開啟遮陽和照明功能。(如圖1)但等下方無人時,又會排空空氣,花瓣下垂收起變為花苞。

融入自然元素的路燈設計,與城市道路空間的戶外環境能夠更好融合,這種小型景觀裝置也能夠通過重復排列使得線形空間看起來充實有序。且它根據捕捉環境變化改變自身功能的實時交互,不僅滿足公共設施的實用需求,同時具有趣味性、交互性、藝術性的設計也會吸引行人在此駐足,激發原本普通場所的藝術魅力,要為人們的出行帶去新鮮感與藝術氛圍。

(二)城市商業空間中互動裝置應用案例分析

城市商業空間是人們每日工作、消費等進行商業活動的空間,它與人們的生活關系最為密切。城市商業空間以室內為主,室外為輔,再加上如今城市化發展逐漸深入,商業空間中的互動裝置大多集中了最前沿的技術和新潮的藝術效果,以此打造前衛時尚的商業環境,促進商業空間成為城市的地標。因此,商業空間中的互動裝置首先會以城市宣傳為出發點,同時商業空間主要面向年輕群體,在技術應用、表現效果、互動體驗等方面更加創新,充分體現互動裝置交互性、趣味性、綜合性等優勢,為空間創造更多的商業價值。

在美國華盛頓的泰瑞廣場辦公樓,是一個位于市中繁華地區的辦公樓,在一樓放置了由ESI公司設計的一片1700平方英尺的互動大屏裝置,該裝置在當時使用最前沿的交互定位技術,屏幕可實時分析屏幕前行人的移動情況,并記錄下實時變化的物理坐標作出對應的變化。屏幕顯示的內容共分為《色彩的游戲》《城市風光》《季節》三個主題,分別涵蓋了自然風光、城市景色與電子藝術。

《季節》主題便選擇華盛頓標志性櫻桃樹的一年四季的生長過程。人們在一年四季不同季節經過屏幕時會產生不同的交互效果。例如春天時,屏幕前有人走過,駐足、離開時,屏幕上的櫻桃樹分別會枝椏開花、蝴蝶飛舞、花朵凋謝。在顯示《色彩的游戲》主題下,計算機的算法會隨機生成的彩色放射狀線條布滿屏幕,當人們在屏幕前走過時,彩條會跟隨人的移動軌跡作出同頻改變。(如圖2)在顯示《城市風光》主題時,行人路過,屏幕上則顯示城市標志性建筑物、雕塑、城市風景等畫面。

這一互動裝置選址在大眾頻繁接觸的辦公樓內,為原本枯燥低沉的商業辦公空間帶去了些許的生機與活力。首先自然風光能為上班族帶去片刻自然氣息,而互動性大屏也能夠讓觀眾更好地去感受季節中自然事物的變化。電子藝術主題則是為了迎合當下年輕工作群體的審美,體現電子藝術的靈動神秘,為辦公環境增添些許時尚感。最后的城市風光則利用公共空間的開放性,起到宣傳城市景色,傳遞城市魅力的作用。

(三)城市濱水空間中互動裝置應用案例分析

城市濱水空間是指城市中陸地與其水域相鄰的區域,它的視覺中心為水體,水體周邊的陸地則集合了多樣要素,與水體共同構成景觀的主導要素。而濱水空間的特色則是具有水體和陸地兩個展示空間,因此互動裝置在這里要抓住其特有的水體環境,利用好兩種空間連接,做到水景和路景的巧妙結合,形成獨樹一幟的互動體驗,以上則是濱水空間中互動裝置的設計重點。

查爾斯河畔的《光》則很好地展現了這種創新應用,這件互動裝置以光影作為主要的藝術效果,其在水中和陸地上共有上百個發光霓虹球。夜晚來臨,霓虹球亮起,以此吸引人們前來體驗,陸上霓虹球表面裝有觸感器,當有人觸摸霓虹球時,陸上的霓虹球將觸感信號傳送給水上霓虹球。

從而使水面上的霓虹球也會產生相應的色彩改變,越多人參與,水中霓虹球圖形就越清晰,霓虹球的顏色變化也會更活躍。(如圖3)該互動裝置打破了傳統城市濱水空間夜晚的單向展示,很好地連接了觀眾-陸地-水體三者間的互動關系,以霓虹球為橋梁搭建起人在水陸間溝通的橋梁,人們有了更沉浸式的親水體驗。將城市濱水空間夜晚的“靜”與互動裝置的“動”巧妙結合,增加了城市濱水空間的多樣化休閑方式。

(四)城市廣場空間中互動裝置應用案例分析

現代城市廣場是城市的客廳,其特征便是富有現代文明氣息的開放空間與展示空間[6],其兼備開放性、公共性、休閑性等特征,廣場空間中的互動裝置在創作時要以廣場功能作為根基,充分調動不同種類廣場的特征,既要體現城市的活力,更要展現城市獨有的文化魅力。此外,如今公眾體驗廣場空間中的互動裝置更多是對生活的延伸,人們體驗過程中的情感需求便是不可忽視的一部分,利用互動裝置喚醒人們的情感共鳴,連接起人與人間的紐帶,讓廣場空間更好地發揮社交場所的積極作用。

位于加拿大蒙特利爾市中心的一個廣場上,放置了13個名為LOOP的車輪互動裝置,觀眾只需坐進車輪內,拉動控制桿,車輪內的光與聲的巧妙結合,再加上半封閉的獨立空間,從視覺、聽覺、觸覺三個方面給予觀眾多元化信息,車輪內壁即可出現頻閃的黑白圖像,如同早期動畫,用光影和新媒體技術加上新材料進行藝術創作,來喚醒觀眾的童年記憶。

此外,LOOP互動裝置還完美地打造了人與人、人與裝置的多重互動關系。各個LOOP之間體驗者對于動畫播放速度的不同,會使得車輪的外觀效果不同,從而造成人與人之間的交流和競爭的互動,創造了人與人間的互動,使該廣場變成更有溫度社交場所。

六、互動裝置在城市公共空間設計中的現存問題

(一)技術與藝術融合難

計算機技術與新媒體技術的發展為互動裝置的產生和發展提供了必要的技術手段,而科技發展的盡頭便是理性與結構美,而這也跟藝術的感性美似乎形成了一個對立面。在互動裝置作品中,眾多的感官體驗都來自于數字媒體技術、計算機技術、顯示屏、輸出設備與互動感應器等一系列軟硬件的完美合作而構成,這其中就需要藝術家與技術人員充分溝通,協調合作。而其中學科構成差異較大的隊員如何能找到平衡理性美與感性美、技術與藝術的支點。避免出現過分強調感官性刺激與技術應用泛濫的過分技術化現象。在互動裝置中如何運用技術讓藝術家的創作靈感能夠更真實、更保留地展現,讓科技成為裝置藝術的錦上添花之物,則是藝術家與技術人員所面臨的問題。

(二)互動裝置創新難

互動裝置在城市公共空間的廣泛應用必然成為今后城市景觀發展的大勢所趨。而目前很多互動裝置的創作走入了一種模式化的創作中,當然,這也是藝術家在面臨市場與個性時不得不抉擇的難題。是迎合潮流所趨與大眾的喜愛而放棄自己對藝術創作的追求,還是堅持自我意識尊重自己的創作靈感,在這種矛盾的難題面前,一定會有一個合適的平衡點,讓藝術家將自己的個性化創作以大眾喜愛的方式展現。

而這種創新難不僅體現在內容的重復,還有形式單一的創新難度。目前很多城市公共空間中的互動裝置會展示一些移植過來或是簡單拼接的重構作品,且材料大多單一,它們更多的是放置在公共空間中為大眾提供合影留念或休息作用,缺少計算機技術的應用,交互性上大打折扣。同時形象很多都采取時下熱點形象,從而在互聯網制造“網紅”效應,吸引民眾前來拍照打卡。這種互動裝置作品,并沒有考慮結合作品周邊的環境做出創新,而變成了對時下熱點的盲目模仿。

同時這種創新難還體現在依據城市文化命脈與歷史文化,創作出具有城市特色的作品之難。我國地大物博,各個城市間由于氣候條件、地理位置以及歷史背景的不同,造就了每個城市獨具特色的人文風光。而對于城市文化命脈的傳承,更需要新技術,新藝術的介入,用年輕人更喜聞樂見的方式加以傳播,因此互動裝置藝術則就成為了在城市公共空間中,傳揚城市文化命脈,讓民眾更加近距離體會城市文化變遷的藝術形式,也是提升城市形象,提高城市文化競爭力的重要手段。

(三)觀眾認知難

城市公共空間中的互動裝置所面向的觀眾是普通市民,大家年齡、受教育程度、對藝術的理解力等方面都參差不齊,如何能保證互動裝置能夠通俗易懂、貼近民眾則就成為時下的一個問題。互動裝置的互動意義,從社會學的角度上講,與城市公共空間為人們服務的宗旨不謀而合[7]。互動裝置在中國的城市還有很長一段路要走。互動裝置在中國的發展時間較短,很多支撐互動裝置設計的新媒體技術在中國發展也不成熟,這也就導致互動裝置對于很多大眾來說是全新的事物,需要花費一定的時間來學習接納。當然,隨著互動裝置在國內的發展與普及,大眾更多的與互動裝置接觸,人們審美感知力的提升,這一問題會被逐漸的弱化。而在當下,則需要藝術在進行互動裝置的創作過程中,考慮到作品的面向對象,考慮到大眾的審美接受能力,而大眾對藝術作品的認知能力的提升并非能一蹴而就,這需要觀眾與藝術家共同的努力。

結語

互動裝置藝術在城市公共空間中的廣泛應用是對城市公共空間環境構成的互聯網時代下新的藝術解讀方式。互動裝置藝術以其獨特的沉浸式互動體驗的優勢介入了公共生活,不僅為人們的生活帶去一絲新鮮感,同時更拉近了藝術與大眾間的距離,成功地架起了公共生活與藝術之間的橋梁。而今后,互動裝置藝術在我國的公共空間中的發展還有很長一段路要走,這不僅是政府層面上的需要引起重視的責任,也是藝術家應該關注的如何讓互動裝置藝術在城市公共空間中走得更遠、走得更深,同時也需要民眾的配合,積極體驗,從而提升自身的藝術認知能力。隨著不斷探索與思考,總結互動裝置的發展特點與前景,同時以更加科學的方法引導并創新互動裝置的應用技術與藝術理念,由此以往,互動裝置藝術將會在城市公共空間中煥發更強大的生機。