小麥:開啟華夏面食革命

白 瑋

作為一個外來的糧食物種,小麥在華夏大地上生根,孕育出燦爛葳蕤的面食文明。它與華夏生民的相遇,書寫了一個跨越時空的地理傳奇。

小麥的春秋圖景

公元前134 年,此時的漢朝,在粟米支撐下“休養生息”的國策中,已經走過了近七十個年頭,太需要一個新的策略和食糧來調換一下胃口了。于是,漢武帝發布了一份詔書,向天下博學之士廣征治國方略。

就是在這一背景下,儒生董仲舒走向了歷史的前臺。在他給漢武帝上書的《舉賢良對策》中,系統地提出了“天人感應”和“罷黜百家”的主張。他以《春秋公羊傳》為參照,將自周代以來的宗教天道觀和陰陽、五行學說結合起來,并吸收法家、道家、陰陽家等諸家思想,建立了一個新的思想體系,成為官方治國哲學。除了這些務虛的理論體系外,他還把目光投向了一個具體的農作物——小麥!

《漢書·食貨志》記載,董仲舒向漢武帝上書稱:“春秋他谷不書,至于麥禾不成,則書之。”以此可以看出,圣人于百谷之中最重視小麥和粟米。關中地區一向沒有種麥子的習慣,往往容易發生春秋之饑荒,傷害民生。因此,他建議朝廷要盡快督促關中之民種植小麥,不可錯過時節。從董仲舒的這份奏疏,至少可以看出兩大端倪:第一,漢武帝時期的朝廷,因其在小米之上開創王朝,賴以支撐的主糧依然是小米。當時,水稻和小麥還沒有真正進入關中人民的食物結構;第二,小米產量少的天然劣勢日漸顯現,急需其他作物緩解因小米歉收造成的糧食壓力。

《春秋公羊傳·莊公七年》中曾提及因不同災情造成的“無麥苗、無麥禾”以至發生饑荒的窘境,這說明至少在春秋時期的魯國地界,麥子已經廣泛種植,并對生民的生活產生了相當重要的影響。

其實,這一時期不僅在魯國,即便在西北方的晉國,麥子的影響也開始有所反映。

《左傳·成公十年》里記載了這樣一件趣事:有一天,晉景公病了,還做了一個噩夢。醒來后,他便召來本國的巫醫解夢療疾。巫醫告訴他說,他可能吃不到當年的新麥了。景公聽后甚是不快。后來,病情繼續加重,景公不得不向秦國求醫。秦桓公就派一個喚作醫緩的名醫前來診治。醫緩來后,直言不諱地告訴景公說,他已是病入膏肓,無法醫治了。晉景公非常感慨,認為醫緩是位良醫。不久,新麥初熟,景公心情大好,于是便令人獻上新麥,讓那個本國的巫醫現場看著他吃,證明其過去所說是胡言亂語,并借此將其殺掉。但等麥飯做熟,景公正要吃時,突然感到肚子疼,便急忙往廁所里跑。不承想,這一去,卻不小心掉到糞坑里淹死了,他果然就沒能吃上當年的新麥。

兩個不同的醫生,雖然都說出了景公不久于世的病情,但為什么景公卻認為來自秦國的醫生是良醫,而要賭氣般地殺了本國的巫醫呢?蓋因為,這個巫醫說了一句很不合時宜的話,竟然妄議國君不能吃到當年的新麥了。

《左傳·成公十三年》曰:“國之大事,在祀與戎。”也就是說,一個戰爭、一個祭祀,是國家的頭等大事。每年的新糧收成之時,都要舉行盛大的祭祀活動。按周代的禮儀制度,新谷收獲,把第一碗小米飯呈獻給祖宗寢廟的祭奠,叫作“嘗新”;新麥下來,把第一碗麥飯呈給祖宗寢廟的祭祀,叫作“嘗麥”[1]。作為一國之君,每逢這樣的重大時刻,都是要親自主持神圣莊嚴的祭祀儀式的。這種規格的祭祀,不但要彰顯對上天神靈、社稷宗廟的敬意,更昭告著一國之君之所以為君的法理和道統。

顯然,巫醫說晉景公吃不到當年的新麥,已經不是事關個人生死那么簡單了,而是明顯含有某種對國君的不敬和蔑視,甚至是對國君地位正統性的質疑。足見,春秋之時的小麥,地位雖然不像小米那么崇高和神圣,但它的精神屬性也已經初步顯現。

其實,在春秋之前的商周時期,麥子就已經司空見慣,并一脈相承。

在中國傳統經典文獻的語境中,麥子有小麥和大麥之分。此外,麥屬之中,還有稞麥、燕麥、蕎麥等種屬。

在甲骨文中,麥用“來”這個字形表示。大麥通常寫作“牟”,以區分麥子的大小之別。《詩經·周頌·思文》中就有“貽我來牟,帝命率育”的記載,此處的“牟”指的就是大麥。

在我國的種麥歷史上,還有“旋麥”和“宿麥”的說法。旋麥者,就是春種秋收的麥子,也叫夏麥,這種麥子只在商朝時期種植過一段時間,后來就被宿麥所取代;宿麥者,指的就是秋種夏收,越過冬天而生長的小麥,中國民間通常把它稱之為冬小麥。今天我們廣泛吃到的這種麥子,就是冬小麥。

顯然,小麥不是中國的原生物種。那么,這種外來的糧食作物是如何越過小米和水稻文明的領地,在華夏大地上生根發芽、茁壯成長,進而占據大半江山,成為國人的主糧的呢?在小麥一路滲透華夏泥土的背后,又書寫了怎樣的物種傳奇?

與黃河文明的神奇相遇

小麥不是中國的原生物種,它最早起源于西亞的幼發拉底河和底格里斯河的下游平原[2]。在小麥的支撐下,兩河流域先后孕育了古老而燦爛的蘇美爾文明和古巴比倫文明。所以,小麥也屬于大河文明的產物,這為它以后登陸東方,在黃河下游平原開啟面食文明奠定了似曾相識的物理基礎。

小麥,大約在距今約五千年前后,沿著由西向東的路線被移植進中國。它從西亞出發,到中亞,再到今天的新疆地區,而后進入黃土大塬的甘陜地區,又由甘陜進入山東,最終在中原全面綻放。這條路線大致就是今天被我們所熟知的“絲綢之路”[3]。可見,在人類的足跡還未跨越文明的阻隔之時,小麥已經率先開啟了其翻山越嶺之旅。

在今天新疆的若羌小河、甘肅的民樂東灰山、陜西的岐山周原與武功趙家來、河南的博愛,以及山東的日照兩城鎮、膠州趙家莊、茌平教場鋪等地,都發現有史前的小麥顆粒遺存,先后跨越仰韶和龍山兩個古文化坐標。從今天的小麥考古遺存的軌跡路線來看,基本和傳說中的小麥東進路線相吻合[4]。

盡管我們今天吃的饅頭、包子和面條看上去是如此的操作簡單和繁華多樣,但當初小麥進入中國,并沒有我們想象得那么草率和輕而易舉。相反,倒是進行了一場漫長而奇絕的生根之旅。

在小麥進入中國之前,小米在北方已經開創出了小米文明的版圖,南方則是水稻文明的版圖。一個外來的物種,要在兩大原生食物文明的版圖上爭取生存空間并能夠占得一席之地,顯然有它獨到的天然優勢。

小米耐旱,和北方黃土大塬相匹配;水稻喜水,也和江南卑濕之地相適應。而小麥,不像水稻那么離不開水,也不像小米那么喜旱。所以,在小米和水稻之間的半濕潤半干旱的中間地帶,就給小麥預留了一定的空間。

不過,中國最早栽種的小麥不是今天所說的冬小麥,而是旋麥。它和小米、水稻一樣,都是在春天播種,在秋天收割。至少在周代之前,還保留著這樣的種植方式。《詩經·豳風·七月》里所說“十月納禾稼”,在十月收獲的莊稼名單里,就包括小麥。可見,此時小麥還屬于秋天收割的品種。

即便小麥從天性上不那么具有攻擊性,但它春種秋收的姿態,未免又會和根深蒂固的小米、水稻的傳統領地發生一定的空間沖突。因此,才有了董仲舒所說的“關中舊俗不好種麥”的境況。相應地,南方舊俗就更不喜種麥了。因為,此時的北方民眾還沒有向南方移民,小麥更不可能進入水稻的領地。

顯然,小麥如果想在中土扎根,就必須拿出其獨具魅力的優勢出來。它畢竟本身就是大河文明的產物,所以一定會和黃河下游的文明沃土相適應。于是,后來的生民們就發現,小麥耐寒,它能越冬生長。這樣,從生長空間上就把它和小米、水稻分撥了出來,不但不會產生生存領地的沖突,反倒能和它們實現輪作。這一下,就把小麥善意、退讓的美好品德展現了出來。

冬小麥在本土物種秋收后播種,在五黃六月間收割,彌補了春夏之際因青黃不接而導致的饑荒,填補了食物結構間的虛空。這天然補白的品質,不但不會造成其他糧食品種的減少,反而在同一塊有限的田地里實現了多一季的收成。由是,小麥的地位在春秋時代一下子就被提升起來。尤其是在齊魯大地,小麥更是率先遼闊茁壯地發展起來。孔子所著《春秋》中多次提到小麥,其所記并不是憑空想象,而是他從齊魯大地現實的麥田里,觸景生情發出的真實感慨。

齊魯多種麥,不但見諸考古遺存,更見諸各種文獻史料。

《淮南子·墬形訓》曰:“濟水通和而宜麥。”又說:“東方川谷之所注,日月之所出……其地宜麥。”春秋時代范蠡所著《范子計然》也說:“東方多麥。”在這里提到的東方和濟水,指的就是今天的齊魯大地。和魯國相鄰的是齊國,境內有濟水。從地名上也能反映出當時齊魯一帶種植小麥的情況。齊國的“齊”便與麥有關。《說文》釋義曰:“齊,禾麥吐穗,上平也,象形。”齊地的萊牟(今山東萊蕪),也與大麥和小麥有關。同時,齊國旁還有個著名的“麥丘之邦”[5]。這些都說明,春秋時期,黃河下游的齊魯地區是小麥的主產區,這一狀況一直延續到了漢代。

前文業已交代,位于西北的關中大地和陜北的黃土高坡,都是小米的核心根據地,是誕生江山社稷、五谷象征的地方。加之水文環境和灌溉不達,只適合耐旱的作物,小麥很難在此環境立足。而江南則是水稻的核心領地,小麥也無法在一時之間占得勝算。

此時黃河中下游的淮海平原,因為多年的水患還沒有得到有效的治理,天災不斷,加之自古以來中原戰事頻發,也不適應大規模種植小麥。待中原至淮海一帶實現“小麥覆隴黃”(白居易:《觀刈麥》)的盛景時,那得等到后來的黃河改道,才能給小麥留下大片肥沃土壤供其自由馳騁。到那時,已經是屬于秦漢之后的事情了。

因此,綜合觀之,大河上下,日月所照,春秋之世能夠給小麥提供自由生長沃土的區域,就只有齊魯大地了。而從氣候的角度上說,它不像南方那么濕熱,也不像燕薊及遼東那樣寒涼。小麥在此生長,越冬之時不至于凍壞。從小麥的原生地來看,山東平原地帶與新月沃土及兩河流域的下游地區生態也多有相似,小麥在這里安家,還能找到故鄉的感覺。因此,小麥在齊魯大地的生根就屬于你情我愿的事情了。

那么,小麥又是如何從齊魯大地出發,開啟了全國性的面食革命呢?它從麥粒到面粉以至花樣繁華的面食種類,又經歷了怎樣驚心動魄的幻化之旅?

石磨推動的面食革命

在石磨沒有大規模出現之前,麥食給舌尖帶來的感覺并不像今天這諸多面食那般潤滑,不但不能提供愉悅,相反,還相當牙磣。

小麥進入中國之初,先民們對它的理解和吃食方法,參照小米和大米的慣性飲食傳統,也是直接吃麥粒的。這種吃食就叫麥飯,也稱之為粒食,就是用原始而粗糙的石器將它去殼,然后煮了來吃。但麥子與小米、大米相比起來,比較堅韌,不像小米、大米那樣,經水一煮,就會發軟、發糯,易于下咽。

為了讓小麥也能實現綿軟的口感,早期的人們就用木杵和石臼將其舂成麥碎。這樣加工出來的食物就是麥糝,有的地方也把它喚作麥仁;煮制的湯食,就叫麥仁湯或麥糝湯。在今天的豫東和黃淮一帶,還部分保留著這樣的吃法。

西漢之初,這種吃法相當普及。史游在他的《急就篇》中記載:“餅餌麥飯甘豆羹。”按照顏師古的注解,麥飯就是“磨麥合皮而炊之”,而在當時,“麥飯豆羹,皆野人農夫之食耳”。也就是說,這時的麥飯基本上還屬于是粗卑之人的口糧,濟荒的意義大于口感的體驗,屬于被動型的備胎物種。

從這點來看,秦漢之前,小麥的地位盡管已被彰顯,但之所以沒有在關中和江南得以廣泛推廣,確是因為從加工方式和口感上,實在不靈光。它既不像小米、大米那樣煮制起來便捷,也沒有它們的口感潤滑。但隨著石磨的出現,一切都將變得不一樣。

人類在通往幸福飲食的大路上,總是充滿無窮無盡的想象力和創造力,對美食的渴望既是第一創造力,又是第一生產力。縱觀整個中國飲食發展史和中國科學技術史,“吃”一直是推動社會文明進步的驅動力之一。鉆木取火的發明、陶罐的發明、炒鍋的發明,從舊石器到新石器再到精細的手工作坊,每一次工具的進步,基本都源自對“食不厭精,膾不厭細”(《論語·鄉黨》)至美飲食的追求。

石磨,就是在這一背景下產生的。戰國末期,石磨開始出現,尤其復合石磨的使用,使粉食成為一種可能。由此,中國人的餐桌革命也掀開了新的一頁。

石磨在漢朝開始廣泛使用,根據今天的考古報告,在河北、山東、河南、山西、甘肅、陜西等地都有漢代的石磨出土,但大都限于北方。這說明,南北的飲食差異十分明顯,還遠沒有實現普及。隨著張騫開啟“絲綢之路”的鑿空之旅,東西走廊打通,東西方文明發生直接對話,食物交流頻繁,面食革命也在悄悄醞釀發酵。尤其到了唐朝,“絲綢之路”上的文化交流達到巔峰,外來胡食的身影一下就塞滿了長安城。

在眾多的胡食中,有一種胡餅分外走俏,它給長安城帶來的轟動效應,不亞于當年北京第一家肯德基在王府井大街開業的盛況。

在古代的漢語里,面食還不是太發達的時候,“餅”是廣大人民群眾對一切面食的統稱,包括炊餅、面餅、粉餅、籠餅、蒸餅和湯餅,等等。其中湯餅指的就是今天的面條,在這里暫不細述。

且說在唐朝街市上流行的這個胡餅,就真的是燒餅了。上面黏附的這層胡麻,就是今天的芝麻。在我們的聯想里,胡餅其實就很像新疆的馕。

馕(本文作者攝于新疆喀什)

一種新鮮食物的流行和廣布,離不開達官貴人和文化明星的帶動。那時節,長安的大街之上,勾欄瓦肆、夜店歡場、胡家酒館、上元夜宴,到處都涌動著各路文人的身影。在一干名人效應的帶動下,直接把胡餅帶到了空前的流行高度。以至于后來的白居易,提起這份胡餅,都直流口水。

詩人白居易16 歲起就在長安居住,胖乎乎的他,不像杜甫那樣落魄、清苦,可謂吃遍了長安的美食。對于他這么一個樂天豁達、滿身都帶著“紅泥小火爐”(白居易:《問劉十九》)閑情的文士來說,胡餅自然是要吃的。所以,待他后來去忠州做刺史時,還十分想念長安的胡餅。興之所至,他還親自下廚,做了一些胡餅送給萬州刺史楊敬之等老友來吃,并賦詩一首記之曰:

胡麻餅樣學京都,

面脆油香新出爐。

寄與饑饞楊大使,

嘗看得似輔興無。

——(唐)白居易:《寄胡餅與楊萬州》

面食的消費熱潮又直接反哺、催動著石磨的快速發展。為了供應市場日益之急需,石磨技術開始向專業化、精細化和規模化轉型。此情此景,靠傳統的人推磨、驢拉磨的動力已遠遠無法滿足市場源源不斷的需求。于是,一批以流水為動力系統的水磨面粉廠應運而生。

見有利可圖,面粉廠喚起了皇親國戚、朝廷官僚的財富之心,他們也紛紛加入面粉廠老板的大軍之中。如朝堂之上的高級管理干部李林甫、姚崇和軍隊高級將領郭子儀,在當時都擁有自己的水磨面粉加工廠,甚至連有些寺廟里的和尚也耐不住寂寞,一頭扎入經營面粉生意的隊伍。一時間,如全民炒股般競相經營面粉生意。更有甚者,就連皇帝近宦高力士也跟著沖進了面粉牛市。宦官入市,一出手便不一樣。據《舊唐書·高力士傳》記載,他直接把位于帝都西北的灃水給截了流,然后筑壩安裝設備,而且一上馬就是五套水磨系統,日碾面粉三百斛。

總之,有唐一朝,直接把面食革命推向了一個高潮,并深深改變了北方人的飲食結構和習慣。而它帶來的影響,也將會一直順流而下,在未來的大宋汴梁和天堂杭州掀起更為狂飆的面食風尚。

面食締造的宋朝繁華

武大郎行走在宋朝山東境內陽谷縣的街頭,沿路叫賣著炊餅。此時,他那還算溫良的小媳婦潘金蓮,待郎君出得門去,封上屋門,關上窗戶,在家負責蒸制著炊餅。一對從外鄉漂泊而來務工的小販,一個負責蒸,一個負責賣,僅靠一天兩鍋的炊餅,就曾把日子過得如此波瀾不驚。這個被喚作“炊餅”的面食和小說中潘金蓮的這扇小窗,在連接著陽谷縣城熱鬧市井的同時,也折射出宋朝面食生活的繁華一景。

由唐及宋,四五百年的光景,麥田不僅覆蓋了黃河南北的萬里江山,由小麥幻化出的萬千面食也改變著唐宋之民的胃口。

與面粉幻化出的花樣面食相比,小米和大米就顯得過于單一了,除了煮粥、蒸制米飯、炒米飯外,基本也沒啥可創意的了。但面粉卻像一個神奇的哆啦A 夢,經過與水結合,揉作面團,天女散花般地造化出萬千美妙的食物:包子、餃子、油條、餛飩、饅頭、餡餅、花卷、餑餑和面條……不一而足地裝扮著唐風宋韻。據不完全統計,光一個面條的吃法,就不下兩百余種。

從唐至宋,在眼花繚亂的面食文明面前,小米這個在過去曾經護送了華夏王朝兩千多年歷程的社稷之米、國之重器,只能以漸變的方式逐漸退出主糧地位。唐朝中后期,小麥的地位已經上升到和小米平起平坐的級別。唐建中元年(780),以“兩稅法”的實行為分水嶺,小麥的稅收納入朝廷的視野,它標志著小麥已正式成為國之糧食的主體命脈之一。

山西屯留宋村金墓壁畫上的蒸籠

河南登封宋墓壁畫上正在烙餅的廚娘

經過五代十國之亂,到了宋朝,小米的地位已經基本被小麥所取代。當小米在民眾生活的權重開始下降,長安作為都城的價值意義就不再具有強勢的話語權。而隨著飲食趣味的面食化、經濟中心的東移,注定著王朝的中心也將不可避免地向東轉移。

以此觀之,如果說長安的諸多王朝是以小米為根基得以建立,那么,宋朝的江山則是在中原的麥田之上得以開創。因此,我們也可以說,宋朝文明,恰恰是由小麥孕育出的一個嶄新的王朝文明。

東京汴梁的文明繁華,不僅體現在汴河兩岸繁忙的漕運碼頭上,也不僅體現在《清明上河圖》里林立的街鋪飯館以及宋都御街兩邊的青樓瓦肆里,它更體現在孟元老《東京夢華錄》一頁一頁的面食記憶中。

靠著回憶,孟元老為我們展現了一幅東京汴梁面食的華麗畫卷:在樊樓的餐桌上、在大相國寺后街的夜市里、在“天曉諸人入市”的早市內、在沿街游走小販的叫賣聲中、在各種節日廟會的大型活動現場,都飄蕩著各類面食的煙火氣息,比如開封小籠包的饞人幽香……

他回憶起東京的“食店”,尤其是餅店:

大凡食店,大者謂之分茶,則有頭羹、石髓羹、白肉、胡餅、軟羊、大小骨角、炙犒腰子、石肚羹、罨生軟羊面、桐皮面、姜潑刀、回刀、冷淘棋子、寄爐面飯之類……更有插肉面、大燠面。

凡餅店有油餅店,有胡餅店。若油餅店,即賣蒸餅、糖餅、裝合、引盤之類。胡餅店即賣門油、菊花、寬焦、側厚、髓餅、新樣、滿麻。每案用三五人捍劑卓花入爐。自五更卓案之聲遠近相聞。唯武成王廟前海州張家、皇建院前鄭家最盛,每家有五十余爐。

——(宋)孟元老:《東京夢華錄·卷四》

一個開餅店的小館,同時開啟五十灶餅爐,這是什么樣的面食盛況?

面食改變了大宋的味覺,也攪動著文人雅士們的鄉愁。

被譽為“蘇門四學士”之一的張耒,就是被面食的清香裹挾出鄉愁的文士。作為蘇東坡的著名弟子、北宋名士,張耒少年時代在淮陰長大。入仕后,在山東、河南兩地做了多年的地方官。此間,他被大宋繁榮昌盛的面食熏陶得患上了面食依賴癥,以至于后來在鎮江做官時,本地的魚米再香,也無法撫慰他漂泊的胃囊。他就像個流落異鄉的游子一樣,天天盼望著能飽食一頓鄉愁的面食。懷戀之下,專門賦詩一首曰:

我家中州食嗜面,

長羅如船硙如電。

爛銀白璧照中廚,

膳夫調和隨百變。

江鄉種麥幾數粒,

強進腥魚蒸糲飯。

雪深麥好定豐登,

明年一飽償吾愿。

——(宋)張耒:《雪中狂言五首》其一

被面食攪動著鄉愁的,不僅是貶謫遠方的文士,甚至是整個南宋王朝。話說北宋朝廷崩塌,文明的遺脈在動蕩中遷往杭州。這份面食的繁華鄉愁,從此就開始在西湖的暖風中蕩漾,在“會仙樓”[6]的餐盤里懷舊,并以同樣的方式,從《東京夢華錄》的紙面上流落到《武林舊事》和《夢粱錄》的紙張里,從東京的食店逃逸到臨安的面食小鋪中。

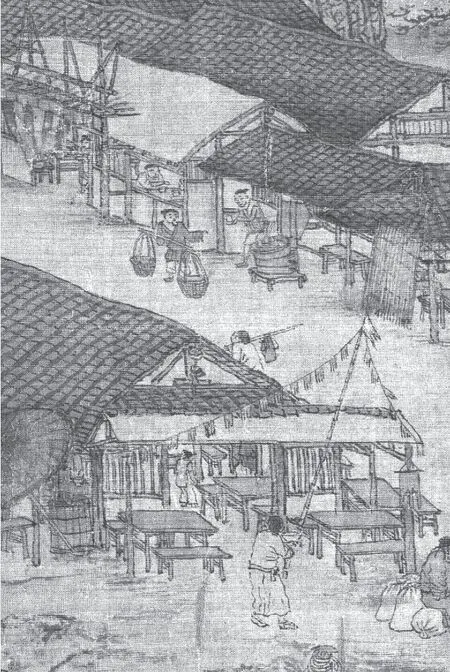

饅頭店的店家正在招徠顧客清明上河圖 (局部) 北宋 張擇端

當南宋夢破,吳自牧也以孟元老的方式夢憶起杭州當年的面食繁華:

向者,汴京開南食面店,川飯分茶,以備江南往來士夫,謂其不便北食故耳。南渡以來,幾二百余年,則水土既慣,飲食混淆,無南北之分矣。

大凡面食店,亦謂之分茶店。若曰分茶,則有四軟羹、石髓羹、雜彩羹、軟羊腰子、鹽酒腰子、雙脆、石肚羹、豬羊大骨、雜辣羹、諸色魚羹、大小雞羹、攛肉粉羹、三鮮大骨頭羹、飯食。更有面食名件:豬羊生面、絲雞面、三鮮面、魚桐皮面、鹽煎面、筍潑肉面、炒雞面、大面、子料澆蝦面、銀絲冷淘、筍燥齏淘、絲雞淘、耍魚面……

——(宋)吳自牧:《夢粱錄·卷十六》

而按周密在《武林舊事》中的記載,書中至少提及了不下兩百種食物。一個饅頭小店,光售賣的饅頭,就有壽帶龜、子母龜、歡喜、捻尖、剪花、小蒸作、駱駝蹄、大學饅頭、羊肉饅頭九種。

東京的面食繁華,隨著落難的南渡之人和離散的鄉愁,就此一同移栽到了江南的煙雨中。于是乎,這充滿鄉愁的胃,把整個的江南乃至閩南和嶺南也盡皆“感染”了去。隨后,在林洪的《山家清供》記載的眾多食譜里,更見證了宋朝的面食華麗。

一場盛大的面食傳播革命就此遍布華夏大地,并傳承至今。