宋代文姬畫作中的民族融合

⊙李云蔚[東南大學,南京 210000]

兩宋民族關系復雜。經過安史之亂后的漫長衰落,唐代所建立的以漢王朝為中心的政權秩序被推翻了。宋的建立雖然結束了五代十國的混亂局面,成為相對穩定的中央集權國家,但是國土周邊矛盾不斷,民族問題凸顯,終其三百年,對于邊患危機的關注和國家存亡問題的焦慮一直縈繞在宋人的心頭。倘使我們進一步將視野拓寬到中華文明共同體的形成與演變的長久歷程之中,就可以發現此時的民族融合在整個華夏文明發展過程中的必然性。首先,漢文化自先秦就體現出對周邊民族文化的包容和尊重態度,《禮記·王制》中記載:“中國、戎夷、五方之民,皆有性也,不可推移”①,這就使得納入華夏的兄弟民族能夠保留自己的文化習俗,并為中原漢家輸入新鮮的血液和更為豐富的文化性格。秦穆公稱霸西戎,趙武靈王胡服騎射,都是民族融合的不同方式和契機。正如韓愈在《原道》引述《春秋》民族策略:“諸侯用夷禮則夷之,進于中國則中國之。”②可見,華夷差異多在于衣裳制度,絕非涇渭分明,而是一種動態關系,民族融合則是歷史大趨勢。

在民族問題風起云涌的兩宋,詩畫之中的民族主題十分突出,這是因為文化交融是民族融合的核心與靈魂,而文藝創作本身進一步促成了新的文化共鳴與相互認同。與之相關的是,漢代蔡琰的曲折經歷受到了宋人空前的認同和接受,涉及蔡文姬主題的詩畫創作在此時層出不窮:王安石、李綱和文天祥等人皆有以《胡笳十八拍》為主題的擬作,保存于波士頓、大都會、蘇黎世、日本奈良以及中國“臺北故宮”等地的數本《胡笳十八拍》敘事長卷所顯現的清晰歷史脈絡均指向了對南宋祖本的追摹③,此外,亦有存于中國臺北的陳居中《文姬歸漢圖》、存于美國波士頓的佚名《文姬圖》以及存于吉林省博的金人張瑀《文姬歸漢圖》等描繪文姬故事的獨幅畫卷,皆堪稱人物畫之經典。在本文接下來的分析中,將從文姬畫作中對北地自然風物的再現、對北方民族衣食住行等生活細節的描述以及畫中胡漢人民共處和諧之景象三方面展開,論述蔡文姬母題創作,特別是宋畫對宋代民族融合的表現。

一、文姬畫作對北地自然風物的再現

在宋代文姬主題詩歌之中有對北地風物的創造性描繪,與之形成鮮明對比的是,早期文獻與詩歌中幾乎找不到文姬在胡地的生活細節。文姬故事在《后漢書·董祀妻傳》中呈現的面貌較為簡略:“陳留董祀妻者,同郡蔡邕之女也,名琰,字文姬。博學有才辯,又妙于音律。適河東衛仲道。夫亡無子,歸寧于家。興平中,天下喪亂,文姬為胡騎所獲,沒于南匈奴左賢王,在胡十二年,生二子。曹操素與邕善,痛其無嗣,乃遣使者以金璧贖之,而重嫁于祀。”④史籍之中只記載了文姬被擄與還漢事件始末,而她在匈奴部族之中的具體生活環境、生活狀態沒有被提及。傳為蔡琰本人所作的五言《悲憤詩》和騷體《胡笳十八拍》著眼于她亂世顛沛、骨肉分離的曲折經歷⑤,值得注意的是,其中較為可靠的五言《悲憤詩》對文姬在胡地的生活有簡要的描述:

邊荒與華異,人俗少義理。處所多霜雪,胡風春夏起。翩翩吹我衣,肅肅入我耳。⑥

詩中著眼于兩地風俗與自然環境的差異,北地終年多寒風與霜雪,生長于中原溫暖濕潤環境的文姬自然會感到不適,于是她在詩中透露出不滿之意。到了宋代,北地的自然風物在詩畫之中被進一步展開,譬如王安石所作《胡笳十八拍》集句詩中對胡地環境與自然風物有細節發揮:

天寒日暮山谷里。

萬里飛蓬映天過。

寒聲一夜傳刁斗,云雪埋山蒼兕吼。

秦人筑城備胡處,擾擾唯有牛羊聲。⑦

由王安石的集句詩可以看出,在宋人的想象與描述里,天寒地凍、風雪呼嘯、牛羊擾擾、刁斗聲聲等視覺、聽覺要素構成了文姬在胡地的生活背景,相比前代,北國特有的風物細節被充分地擴充開來了。

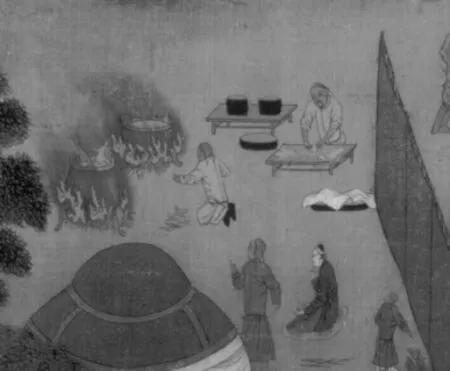

在畫作中最為典型的就是《胡笳十八拍》對于牛羊緩坡、稀疏植被等胡地風物的生動還原。莊肅《畫繼補遺》李唐下載有:“予家舊藏有(李唐)畫《胡笳十八拍》,高宗親書劉商詩,每拍留空絹,俾唐圖畫。”⑧李唐的《文姬歸漢圖》共有十八幅,描繪了文姬被迫入胡、思念漢土以及回歸故鄉的始末。李唐畫作今已不存,存世的多個版本皆被認為與南宋祖本相關。以大都會所存版本為例⑨,畫面分為十八段,僅有首尾兩幅圖描繪了文姬位于中原繁華街市之上的住宅,其余十六拍畫面的背景皆為邊塞胡地風光。譬如畫卷的第十一拍,劉商詩曰:“日來月往相推遷,迢迢星歲欲周天。無冬無夏臥霜霰,水凍草枯為一年。漢家甲子有正朔,絕域三光空自懸。幾回鴻雁來又去,腸斷蟾蜍虧復圓。”⑩畫面中文姬在北地曠野之中望向天邊的大雁,畫面中描繪了北地特有的連綿坡地、稀疏灌木與金燦燦的落葉樹,第五拍中則再現了氈帳營地飼養的幾頭牛。此外,在陳居中的《文姬歸漢圖》中,遠景光禿禿的緩坡上分布著稀疏的以蟹爪皴畫就的枯樹,緩坡后還有馱著沉重貨物的駱駝。以上兩幅畫面抓住緩坡、曠野、植被、牛羊駱駝等獨具特色的自然風物,呈現出北地邊塞的獨特風光。

圖1.1 佚名《胡笳十八拍》第十二拍 藏于美國大都會藝術博物館

圖1.2 陳居中《文姬歸漢圖》藏于中國“臺北故宮博物院”

對于北地風光的描繪,北方民族畫家更為擅長。現藏于吉林省博物館的金人畫作《文姬歸漢圖》,選擇了蔡文姬在漢族與胡族侍從跟隨護衛下回歸漢朝途中的場景,一隊人馬風塵仆仆地行進場面,正是擅長騎射的女真畫家便于駕馭的題材。畫中對于人馬行進的姿態,以及鞍馬、鷹犬等細節的掌握極其到位,足證畫家對于北地游獵生活的熟悉。雖沒有像《胡笳十八拍》長卷與陳居中《文姬歸漢圖》一般直接描繪自然環境,但金人的整幅畫作著眼于北國的獵獵寒風:天寒地凍之中,扛著黑底圓月旗乘馬在前的侍從一手掩面,兩眼瞇起來,好像是為了防止風沙吹入眼睛口鼻。除此之外,從畫卷中高高飛揚的旗幟、侍從飛起的髡發以及隨行馬駒、獵狗的動作之中,可以看出這一隊人馬是逆著一股暴烈的風沙艱難前行。然而文姬的形象卻與縮首掩面的眾侍從官員形成了鮮明對比:她身著一身胡服,足踩馬鐙,雙手扶著馬鞍,挺腰直背,露出端莊沉穩的神態。文天祥的集句詩《胡笳曲》中曾拈取了許多描述胡地風貌的詩句,其中幾句與此卷畫意相符,摘錄如下:

江風蕭蕭云拂地,笛聲憤怒哀中流。

寒刮肌膚北風利,牛馬毛零縮如蝟。?

圖1.3 張瑀《文姬歸漢圖》藏于吉林省博物館

需要注意的是,從文姬主題創作中北地風物等細節描繪來看,詩歌與繪畫創作之間逐步拉開了距離:文姬主題詩歌之中本含有非常多悲憤與痛苦的情感,反映對于邊患危機的焦慮,直抒對于胡族亂華的憤怒,然而這些激烈感情在畫中被削減了強度,代之以對北地民族日常的展示。這首先是因為語言與圖像之媒介差異。正如萊辛的《拉奧孔》中提出,由于藝術媒介的特性,相比詩歌,拉奧孔雕塑更傾向于避免哀號:“美就是古代藝術家的法律;他們在表現痛苦中避免丑。”?其次兩宋時期儒家溫柔敦厚、節制有度以及盡善盡美的美學原則深深地影響了兩宋院畫與文士畫的審美取向。相比詩歌用語言直抒胸臆或分析道理,宋代文姬圖像總能夠平緩細致,一筆一畫地將北地環境與自然風物呈現出來。

二、文姬畫作對北方民族生活細節的描述

宋代文姬母題作品中不僅再現了北地自然風光,而且對涉及北方民族衣食住行的日常生活還原得更是細致入微。追溯到文姬母題流傳之初,從前述五言《悲憤詩》中足可證明,早期作品中只對兩地環境與風俗之差異一筆帶過,對文姬在胡地的吃穿住用等生活細節則沒有涉及分毫。然而伴隨著宋代民族問題的凸顯和民族融合的推進,在兩宋的《胡笳十八拍》擬作之中,對于文姬在胡地生活細節之描述則逐漸豐滿了起來。譬如王安石所作《胡笳十八拍》集句詩中增添了文姬入胡,難以習慣邊塞日常生活的種種窘境:

風吹漢地衣裳破。

水頭宿兮草頭坐,在野只教心膽破。

饑對酪肉兮不能餐,強來前帳臨歌舞。?

繪畫中的細節則更為豐富細膩。首先,宋代文姬故事畫再現了當時北方民族服飾,體現了當時胡漢融合的具體情形。宋代民族交流增多,導致契丹、女真入關之后參考宋朝制定了本朝的服飾制度,北方游牧民族開始穿細布和絲綢制成的衣冠。與此同時,據記載,女真與契丹服飾皆以窄袖長袍為主,左衽、圓領,窄袖,整體風格簡練樸實,而出自北方游牧民族的窄袖長袍在宋代也成為北方漢族人民常穿的尋常服飾?。以大都會本《胡笳十八拍》為例,畫中文姬或許為了適應當地寒冷的氣候,在第二拍之后換上了游牧民族女性的長袍,戴上了幞頭,波士頓的佚名《文姬圖》中的文姬也身著類似的窄袖長袍,頭戴略有裝飾的幞頭,坐于馬上。在大都會本《胡笳十八拍》和波士頓佚名《文姬圖》中,文姬均著帶有北方民族色彩的窄袖長袍,衣領保持右衽,顯示了在宋代時漢民族人民接受少數民族服飾的真實情況。

此外,北方民族衣著也講究顏色的區分,大都會本《胡笳十八拍》畫中左賢王身著便于騎射的左衽窄袖長袍,畫卷中二人身著暗紫紅或青色服飾,正如《遼史》記載,女真人“以紫黑色為貴,青次之”?波士頓本佚名《文姬圖》中夫妻二人皆衣淺青色,同懷中胡兒紅色衣服、紅色衣領以及文姬幞頭的紅色巾帶、腰間的紅色腰帶形成節奏鮮明的跳躍碰撞之感。與中原漢人以棉麻或絲綢為衣料材質不同,北方游牧民族因地制宜,以毛皮制衣,抵御北地嚴寒。在第二拍中左賢王外著一件毛皮外套,戴毛皮暖帽。《大金國志》記載女真:“土產無桑蠶……又以化外不毛之地,非皮不可御寒,所以無貧富者皆服之。富人春夏多以纻絲、棉衲為衫裳,秋冬亦衣牛、馬、豬、羊、貓、犬、魚、蛇之皮,或獐、鹿、麋皮為袴為衫,袴襪皆以皮。”?

圖2.1 佚名《胡笳十八拍》第五拍局部 藏于美國大都會藝術博物館

圖2.2 佚名《文姬圖》局部 藏于美國波士頓博物館

圖2.3 佚名《胡笳十八拍》第五拍局部 藏于美國大都會藝術博物館

在大都會本《胡笳十八拍》中尤為可貴的是,第五拍、第七拍和第十拍中插入了胡人露天烹飪乃至宴飲的場面,畫中負責烹飪的胡人在露天場地中安置一兩桌子處置食材,旁邊就地收集木柴生火,支起兩口大鍋熬湯煮肉。第七拍中一位胡人侍從端來的就是剛剛煮好的牛羊腿或鹿腿。整個用餐過程也較為灑脫隨性。十八拍長卷題有劉商詩,第五拍曰:“狐襟貉袖腥復膻”?,第十拍曰:“恨凌辱兮惡腥膻,憎胡地兮怨胡天”?,同畫旁題畫詩中對胡食腥膻的嫌惡不同,畫面中食物的烹調過程簡單樸實,整個畫面也因為這些富有生活氣息的細節處理而顯得溫暖動人。

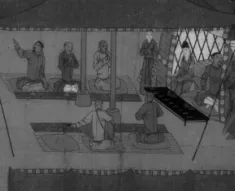

北方游牧民族的生活習慣與中原漢人不同,于是催生了種種富有特色的器具,這些細節在宋畫之中表現得細致入微。譬如胡地營帳地面上總是鋪有織毯和正方形的茵席,花紋細致繁復,皆施以紅、黃、紫等溫暖華貴的色彩,畫面中地位較高的人在眾人簇擁下坐于毯子或坐墊上。這是因為女真、契丹等草原民族逐水草而居,居住氈帳之中,行止無所固定,漂泊游居的生活孕育了北地游牧民族就地宴樂或休憩的生活方式,如劉商詩第五拍曰:“水頭宿兮草頭坐”①9,大都會本長卷中時常出現帶馬的胡人在馬的一旁席地而坐,三三兩兩閑聊玩樂或是獨自休息的場景。與此同時,露天宴飲,兼以欣賞音樂舞蹈或招待客人的熱鬧場面,在大都會本《胡笳十八拍》、陳居中《文姬歸漢圖》與胡瓌《卓歇圖》等畫作中皆有所表現。

圖2.4 佚名《胡笳十八拍》第十三拍局部 藏于美國大都會藝術博物館

圖2.5 陳居中《文姬歸漢圖》局部 藏于中國“臺北故宮博物院”

實際上,文姬主題繪畫之中對于北地民族日常的呈現與兩宋番馬畫興起的一股潮流有關。從現有作品來看,宋代風俗畫盛行,長于忠實記錄現實生活之中的細節。北宋時期,在繪畫領域涌現了一批善于描繪少數民族生活的畫家,曾作有《文姬歸漢圖》的李公麟就對創作胡番畫作頗有心得,《宣和畫譜》中記載李公麟有一批與胡族相關的畫作,從這些畫作的名字“寫東丹王馬圖”“摹北虜贊華番騎圖”?之中,可以看出李公麟有意師法異族畫家,創作與少數民族生活相關的畫作。詩歌、繪畫對北方民族風物與日用物品的表現只是當時民族融合大潮的眾多表現之一。從北宋開始,隨著人口流動與民族融合,契丹、女真乃至其他民族的器物、服飾、藝術、用語等逐漸流入中原,宋人曾敏行就曾在《獨醒雜志》中記載北宋宣和年間胡風盛行的城市風貌:

街巷鄙人多歌蕃曲,名曰異國朝、四國朝、蠻牌序、蓬蓬花等。其言至俚,一時士大夫亦皆歌之。又相國寺貨雜物處,凡物稍異者,皆以番名之。有兩刀相并而鞘,曰“蕃刀”,有笛皆尋常差長大,曰“蕃笛”,及市井間多以絹畫番國士馬,以博塞。先君以為不至京師才兩三年,而習氣一旦頓覺改變。當時招至降人,雜處都城,初與女真使命往來所致耳。?

終其兩宋,以文姬母題為代表的諸種民族主題詩畫之中充斥著大量對邊地風物與衣食住行細致入微的描畫,這一藝術現象的背后存在著漢文化接納周邊民族之新鮮血液的諸種事實:唐末五代以來北方時戰時和,草原游牧民族與中原人的文化、經濟往來增多,族群流動和雜居規模上升,契丹、女真等民族服飾、蕃歌胡樂、器用習俗等皆流入了中原腹地?,使得中原漢人開始逐漸減少對周邊民族的神化或者妖魔化想象。特別是北宋中期澶淵之盟之后的百年和平期間,遼宋、宋夏之間的經濟、文化往來推動了各方的交流,以北方草原民族為表現對象的畫作滿足了北宋皇室官員等上層人士了解北方少數民族政權的需求。與此同時,宋代民族主題畫作的興盛是繪畫發展到一定階段后,不斷求新求變的體現。中國畫發展到宋代,在很多方面已經達到了一個高峰,郭若虛曾言:“論佛道人物,仕女牛馬,則近不及古。”?把鞍馬、人物等要素糅合為一個整體,再加入周邊民族風物與用品作為宋代人物畫的新的表現對象,推動了宋代人物畫、敘事畫的新變。在這樣的背景之下,南宋《胡笳十八拍》敘事長卷、南宋佚名《文姬圖》,以及王安石、文天祥等人所作的《胡笳十八拍》集句詩等文姬主題詩畫更是逐漸生動了起來。

三、文姬畫作中胡漢人民共處和諧之景象

除了對北地風物與北方民族衣食住行之器具用品的呈現,宋人文姬主題創作中對文姬、左賢王及其一雙幼子的家庭情感也有細致的描繪。宋人普遍認為文姬與左賢王在長久相處之中產生了夫妻之情。在傳世文獻之中記載有宋代畫僧梵隆作《文姬歸漢圖》,此作有題畫文字說蔡琰“入南匈奴左賢王部伍中為王后,王甚重之。曹操與邕有舊,痛邕無嗣,遣使者以金璧贖歸而重嫁陳留董祀。胡人思慕文姬,乃卷蘆葉為吹笳奏哀怨之音,后董生以琴寫胡笳聲為十八拍作之胡笳弄是也,其辭則述情所作”?。在宋人心目中,文姬在胡地受到了左賢王的重視與寵愛,《胡笳十八拍》琴曲的創作源自胡地左賢王及其部眾對歸漢之文姬的思念。

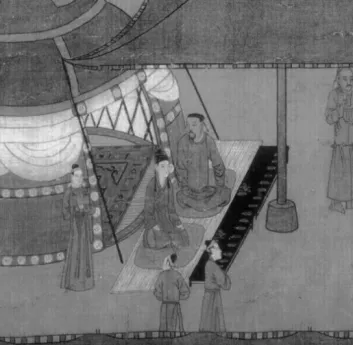

正如上一部分所論述,媒介特性之差異導致繪畫更適于對游牧民族日常之物的展現。萊辛在 《拉奧孔》中的論斷,即造型藝術常常回避劇烈的情感沖突,在本節同樣適用:文姬與胡地丈夫、子女其樂融融、共享天倫的場景在宋代繪畫中甚為流行,在表現夫妻家庭生活細節方面,繪畫具有天然的優勢。《胡笳十八拍》畫卷之中對文姬與左賢王夫妻情感的描繪是十分細致豐富的,然而值得注意的是,其中大部分細節在題畫的劉商詩作中并沒有表露,這些情感與畫面大多源于畫家的想象與創造:在第二拍中,左賢王率眾帶著文姬回到胡地,一路上禮遇有加,不時回過頭來看顧照料馬上端麗文靜的文姬,畫面不像是“擄走”,反倒像是恭敬地“迎娶”;第三拍是成婚場景,二人端坐氈帳之前,畫中文姬雖然仍舊怏怏不樂,但與題畫詩“以余為妻不如死”?的表述尚有很大的距離,畫面中左賢王含情脈脈地望向文姬,表現出無盡的包容和愛意。

圖3.1 佚名《胡笳十八拍》第二拍局部 藏于美國大都會藝術博物館

圖3.2 佚名《胡笳十八拍》第三拍局部 藏于美國大都會藝術博物館

隨后,長卷的第五、六、七拍畫卷的敘事與題寫在一側的唐人劉商詩作產生了巨大的偏差,詩中呈現的仍然是蔡琰視角下的悲憤和不滿:

第五拍:水頭宿兮草頭坐,風吹漢地衣裳破。羊脂沐發長不梳,羔子皮裘領仍左。狐襟貉袖腥復膻,晝披行兮夜披臥。氈帳時移無定居,日月長兮不可過。

第六拍:怪得春光不來久,胡中風土無花柳。天翻地覆誰得知,如今正南看北斗。姓名音信兩不通,終日經年常閉口。是非取與在指撝,言語傳情不如手。

第七拍:男兒婦人帶弓箭,塞馬蕃羊臥霜霰。寸步東西豈自由,偷生乞死非情愿。龜茲篳篥愁中聽,碎葉琵琶夜深怨。竟夕無云月上天,故鄉應得重相見。?

然而與以上詩句對應的三幅畫卷卻以文姬與左賢王婚后的相處為線索,分別繪制了二人在胡地遼闊的山水之中一起宴飲談天、觀看星星和欣賞胡樂演奏的場景。隨著畫卷展開,蔡文姬與左賢王的感情逐漸深厚,在第十拍中,畫家描述了文姬育子的場景。畫中文姬懷抱小小嬰兒坐在帳中,左賢王守在一旁體貼地照料、看顧文姬與幼子,遠景緩坡河流處有幾個胡地奴婢打水、烹飪,畫中所描述的一切都井然有序、溫情脈脈。正如一旁題寫的劉商詩所描述:“朝朝暮暮在眼前,腹生手養寧不憐。”?

圖3.3 佚名《胡笳十八拍》第五拍局部 藏于美國大都會藝術博物館

圖3.5 佚名《胡笳十八拍》第七拍局部

圖3.6 佚名《胡笳十八拍》第十拍局部

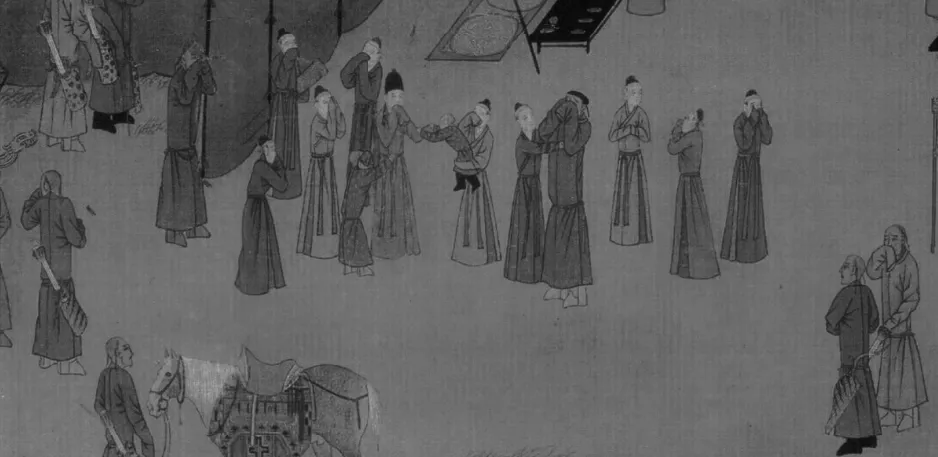

從存世畫作來看,宋代文姬主題作品特別著重表現文姬與胡兒幼子的情感。《胡笳十八拍》長卷就以文姬與丈夫、幼子的別離場面作為長卷之高潮。畫中左賢王為告別文姬安排了一場宴飲,畫面中較長的胡兒牽著文姬掩面大哭,年幼的胡兒則被欲去的仕女抱在懷里,拉著文姬的手不愿放開,左賢王掩面哭泣,不可自制,站在一旁目睹此等場面的胡人皆悲傷不已。題寫在一旁的劉商詩曰:

第十三拍:童稚牽衣雙在側,將來不可留又憶。還鄉惜別兩難分,寧棄胡兒歸舊國。山川萬里復邊戍,背面無由得消息。淚痕滿面對殘陽,終日依依向南北。?

圖3.7 佚名《胡笳十八拍》第十三拍局部 藏于美國大都會藝術博物館

圖3.8 佚名《文姬圖》藏于美國波士頓博物館

圖3.9 陳居中《文姬歸漢圖》藏于中國“臺北故宮博物院”

與此同時,在傳世的南宋立軸文姬畫作之中,宋代佚名《文姬圖》和南宋陳居中《文姬歸漢圖》也選擇了文姬與胡地丈夫、子女一家圓滿和諧相處的場景。前者為絹本設色,畫面尺幅為24.4 厘米×22.2厘米,現藏于美國波士頓美術博物館,畫面并未渲染悲傷的離別之情,而左賢王與蔡文姬相依相伴,以及一雙兒女對父母的無限依戀給觀者留下了無盡的想象空間。后者即南宋畫院畫家陳居中的《文姬歸漢圖》,此圖縱147.4 厘米,橫107.7 厘米,現存于中國“臺北故宮博物院”。畫中文姬身后有一大一小的兩個孩子,兩個孩子身后的三個侍女正伸手將孩子從母親身邊帶走,其中文姬幼女無限依戀地從后面雙手環抱著母親不肯離去。林景熙亦有詩歌《蔡琰歸漢圖》,現收錄在此:

文姬別胡地,一騎輕南馳。傷哉賢王北,一騎挾二兒。二兒抱父啼,問母何所之。停鞭屢回首,重會知無期。孰云天壤內,野心無人彝。凡物以類偶,濕化猶相隨。穹廬況萬里,日暮驚沙吹。惜哉辨琴智,不辨華與夷。縱憐形勢迫,難掩節義虧。獨有思漢心,寫入哀弦知。一朝天使至,千金贖蛾眉。雨露洗腥瘢,陽和變愁姿。出關拜漢月,照妾心苦悲。妾心倘未白,何以覲彤墀。狐死尚首丘,越鳥終南枝。如何李都尉,沒齒陰山陲。?

詩歌所描繪的《文姬圖》,應該不是陳居中的《文姬歸漢圖》,而更有可能是前文所述宋代佚名《文姬圖》。可以想見,前一個畫面左賢王和蔡文姬分別以后,則勢必“一騎挾二兒”,夫妻母子分離。對于“文姬歸漢”內在張力的挖掘使得這個故事具有了更為廣泛而深刻的感染力。詩畫之間,以文姬一女性,或可稱一母親的悲劇向世人提出了質問:難道為了所謂華夷之辨,就可以使得家庭破裂,夫妻、母子陷入生別離的痛苦之中嗎?只有民族融合到一定程度,族際婚姻才可能在自然情況下發生。宋代創作中描繪文姬與左賢王夫妻家庭情感的背后,是宋人對于家庭倫理的重視,以及對宋代胡漢通婚禁而不止的民族融合現狀的呈現?。

四、結語

兩宋起伏不定的民族問題在當朝士人心中震蕩出重重漣漪,其中的每一絲波紋都被畫作捕捉,此時文姬畫作形象之立體生動、情感之細膩正與此相關。從文姬詩畫作品的具體分析中可以發現這一母題意蘊在宋代呈現出高度的復雜性,然而若選擇以民族融合為線索,我們卻可以將其多種意涵完整地串聯成一個整體:不論是作品之中對北地風物與周邊民族衣食住行之細節的大量呈現,還是對于文姬與左賢王及其幼子之間情感的刻畫,皆可以傳達出兩宋民族交融的深入推進。與此同時,詩畫因其媒介的不同,在傳遞民族融合時產生了微妙的差異,從存世的《胡笳十八拍》、陳居中《文姬歸漢圖》、佚名《文姬圖》以及金人張瑀《文姬歸漢圖》等諸多畫卷與同主題詩歌的對比中可以發現,繪畫在展現胡蕃要素與家庭情感的細節上比詩歌更勝一籌,也于是比詩歌更善于表達民族融合的內涵。

①陳澔注,金曉東校點:《禮記》,上海古籍出版社2016年版,第153頁。

② 孫昌武選注:《韓愈選集》,上海古籍出版社2013年版,第259頁。

③邵彥:《〈文姬歸漢〉圖像新探》,中央美術學院博士論文,2004年。

④ 范曄著,莊適選注:《后漢書》,崇文書局2014年版,第173頁。

⑤ 對于傳為蔡琰所作的五言《悲憤詩》以及與騷體《胡笳十八拍》真偽的討論,可參見《文學遺產》編輯部編:《胡笳十八拍討論集》,中華書局1959年版。

⑥ 蔡琰:《悲憤詩》,見《琴史》卷三,清康熙楝亭藏書十二種本。

⑦? 王安石:《胡笳十八拍》,見張福清校注:《宋代集句詩校注》,上海古籍出版社2013年版,第30—38頁。

⑧ 莊肅:《畫繼補遺》,參見盧輔圣主編:《中國書畫全書》第二冊,上海書畫出版社2000年版,第915頁。

⑨ 彭慧萍提出大都會本源出于南宋版本,間受紹興畫院底本和臺北李唐本兩個系統的影響;邵彥提出:“由于波士頓本殘缺,臺北李唐冊修補嚴重,大都會本和大和本是目前最早的完整本子,大都會本雖然風格僵硬,但臨摹得小心謹慎,部分文字還運用勾描技術,這兩本在傳達原作風格方面不如波士頓本和臺北李唐冊,但在表現原作構圖和景物原貌上,有著那兩本不可替代的作用。”故此本文采用大都會本來分析十八拍宋畫長卷。參見彭慧萍:《錯綜的血親:對波士頓本〈胡笳十八拍〉冊作為劉商譜系祖本質疑》,《故宮博物院院刊》2004年第2期;彭慧萍:《大都會博物館藏〈胡笳十八拍〉卷“官”字燙印之斷代研究》,《中國歷史文物》2004年第4期;邵彥:《〈文姬歸漢〉圖像新探》,中央美術學院博士論文,2004年。

⑩??????? 劉商:《胡笳十八拍》,見《全唐詩》卷-清文淵閣四庫全書本。

? 文天祥:《胡笳曲》,見張福清校注:《宋代集句詩校注》,上海古籍出版社2013年版,第570—579頁。

? 〔德〕萊辛著,朱光潛譯:《拉奧孔》,商務印書館2016年版,第12頁。

? 杜承武:《談契丹小袖圓領衫為左衽——兼談圓領形的款式變化和衣衽關系》,參見孫進已等:《中國考古集成——東北卷》,北京出版社1997年版,第435—450頁。

? 〔元〕脫脫等撰:《遼史》卷五六,中華書局1974年版,第907頁。

? 〔宋〕宇文懋昭撰,崔文印校:《大金國志校正》卷三九,中華書局1986年版,第553頁。

? 俞劍華標點注譯:《宣和畫譜》,人民美術出版社2016年版,第132頁,第146頁。

? 蔡絛、曾敏行著,李夢生、朱人杰校點:《鐵圍山叢談·獨醒雜志》,上海古籍出版社2012年版,第128頁。

? 可參見李錫厚:《宋遼金時期中原地區的民族融合》,《中州學刊》2005年第5期,第164—167頁;劉馳、袁燕、周捷:《民族文化交流對宋代服飾的影響》,《西北紡織工學院學報》1999年第3期,第249—252頁。

? 郭若虛:《圖畫見聞志》,見盧輔圣主編:《中國書畫全書》第一冊,上海書畫出版社2000年版,第475頁。

? 《孫氏書畫鈔》卷二名畫,參見涵芬樓秘笈景舊鈔本。

? 林景清:《蔡琰歸漢圖》,見《題畫詩》卷四十三故實類,清文淵閣四庫全書本。

? 可參見張邦煒:《婚姻與社會·宋代》,四川人民出版社 1989 年版;彭利蕓:《宋代婚俗研究》,臺灣新文豐出版公司 1988 年版;魯忠慧:《試析唐宋時期回族先民的國際婚姻: 蕃漢通婚》,《寧夏社會科學》2001 年第5期;趙海霞:《鮮卑折掘氏與黨項折氏》,《西北民族研究》2011年第2期;劉興亮:《宋代西北吐蕃聯姻問題探析》,《西藏大學學報》2010年第2期;等等。