人工智能支持的教師循證教育:理論架構與行動網絡

吳南中 李少蘭 陳明建

[摘 ? 要] 教師循證教育由于架構了教師教育理論與實踐的橋梁,備受研究者關注。然而,受實踐中提問不當、制證不足、取證不力、成證不良和用證不能的桎梏而推進緩慢,亟待突圍。文章以人工智能作用于教師循證教育的過程為分析框架,梳理教師循證教育中人、證據和教育教學實踐之間的多重關系,發揮人工智能在輔助制證、取證和用證上的作用,以此推動教師循證教育的高質量發展,并建構了基于人工智能平臺、證據分類分層邏輯、內容關聯管理和進化機制為基礎的教師循證教育理論模型。在模型中,人工智能平臺通過證據分類和內容管理,作用于教師證據獲取、使用和優化的全程,最終通過人機協同的教師教育實現循證價值。要實現人工智能支持的教師教育,需要涵蓋人類行動者和非人類行動者的多元行動網絡,以利益為“中介點”建構循證教育聯盟,在有效利用人工智能促進循證教育系列系統化、推進循證教育正規化以及互動廣泛化兩個支架上,形成理論與實踐的雙向演進并逐漸擴散。

[關鍵詞] 人工智能; 教師教育; 循證教育; 理論架構; 行動網絡

[中圖分類號] G434 ? ? ? ? ? ?[文獻標志碼] A

[作者簡介] 吳南中(1984—)男,湖南新化人。教授,博士,主要從事教師教育、教育大數據、學分銀行的研究。E-mail:yiqizou@126.com。陳明建為通訊作者,E-mail:397900902@qq.com。

一、引 ? 言

按照教師發展理論,教師職業是一個需要持續發展的專業群體,是從不成熟到逐漸成熟的持續、動態過程。隨著教育領域對教師專業的認知不斷深化,形成了一套教師教育的理論體系,其中包括了三個核心的立場:一是掌握系統的教育專業知識,包括學科知識、學科教學知識和課程知識[1];二是培養教師的專業倫理,通過倫理的約束和認知的實踐,促進教師自身積極參與專業能力提升;三是培養教師的終身學習能力和習慣,以應對教師專業成長的長期化、終身性、具身性和個性化的挑戰,將教師教育從職前培養轉向職前職后一體化教育。也基于此,本研究所指的教師教育包括職前教育、崗前培訓和職后教育,是教師接受正式教育和非正式教育,是個人主動和組織供給雙向交匯的過程。

隨著人工智能、在線教育等嵌入到教育教學體系,教師面臨著更復雜的實踐場景和具有挑戰性的現實問題。由于醫生和教師都是面向人的職業,醫學領域興起的循證實踐逐步引入教師教育領域,從兩個方面回應了當前情境下教師教育的現實問題:一是促進所培養的教師對終身學習、開放全納的態度建構;二是形成了專業者認同專業者的路徑,即以經過認可或者是評審通過的專業內容,創造性地使用證據,解決教師在復雜情境中多種受限而無法作出準確判斷的問題,提高了教師教育的實效。然而,由于循證教育需要教師做到以下幾點:一是能對教師學習和工作提出可回答的問題;二是知道如何獲取證據;三是能批判性的理解證據;四是能對證據進行分層分類;五是能確定證據與教師需求和現實應用環境的關聯性[2]。這些導致了教師循證教育的現實困境,“由于教育研究的成果豐富度和實踐貼近度與一線實踐問題關聯系不足;教師自身在現實情境中問題描述能力有限,解決問題的路徑依賴等現實原因”[3],導致循證教育更多是一種理念層面的探索。

借助人工智能的算法優勢、語義關聯建構和動態智能進化,通過平臺形成證據與實踐的關聯關系建構和證據內容的自組織進化,是教師循證教育擴大影響的重要方式。對于教師而言,通過關聯關系的建構,可以有效降低自身盲目檢索知識的壓力和負擔,直觀發現實踐所需要的“證據”。對于教師教育內容而言,將已經被實踐證明有效的證據通過人工智能搭建的外部聯系,提升其被發現和使用的概率,配合知識管理和組織策略,實現自身的成長進化能力,內容從“靜止的資源”變成了“不斷迭代的機體”,被賦予了“生命體”特征,由此產生了多重境遇,比如提升了證據獲取的能力,證據自身在不斷真實化和可利用化,回應了循證教育的應用難題。總之,在人工智能的支持下,循證教育產生了新的活力,有望成為教師教育的根本支撐。

二、循證教育的緣起及其發展困境

(一)循證教育的概念及其緣起

隨著臨床流行病學的誕生、對照試驗方法和統計學在醫院的應用,通過可靠的證據來開展臨床實踐成為醫學工作者的選擇[4]。20世紀80年代開始,加拿大馬斯特大學醫學院開始利用循證的方式,作為臨床學習的內容,開啟了循證醫學[5]。流行病醫學家大衛·薩克特(David S)正式提出了“循證醫學”的概念及其主張,核心是通過審慎評價文獻,高效文獻檢索、文獻評價和正確使用證據,作為臨床醫生學習的內容[6]。循證醫學形成了一系列證據效用的標準,將專家經驗、體外研究、動物實驗……隨機對照的臨床實驗從低到高進行排列,建構了通過證據評估臨床問題的方法,并在其中考慮了患者的價值觀和偏好的問題[7],嘗試解決了醫學實踐中經驗不可靠和新問題情境處理手段缺乏的問題,拉近了醫學研究與實踐的聯系,支持了醫生實踐決策。

在教育領域,劍橋大學教育學院戴維·哈格里夫斯(David H.Hargreaves)從醫學借鑒中提出了“循證教學”的概念,指的是將個體教學經驗與外部研究結合,形成最佳證據,指導實踐的過程[8],受到了學者的關注。隨后,美國在《不讓一個孩子掉隊法案》中系統強調了基于科學研究獲得證據來推進教育改革的方法,并在實踐中形成了證據的四個等級:實驗研究、準實驗研究、有“前景”證據和質性研究[9]。隨著計算教育學[10]、大數據教育等方法的推進[11],循證教育將“證”的“學術研究范疇”拓展到“證據、信息、案例”載體,認為是一種依據證據中的數據和信息開展教學和研究的方法,包括了以證據開展政策制定、制度執行和教學決策等內容。由于教學面向的對象和醫學有差別,醫學解決的是具體“問題和癥狀”,教學所面對的是“更好的教學”。從“更好的教學”視角來看,不僅是“解決問題”的證據,而是需要在現有條件下形成更好的教學決策,是情境、時機、文化、過往經驗和先前基礎等相關因素共同作用的結果,也正是如此,造成了教師循證教育的困境。

(二)循證教育的發展困境

盡管循證教育嘗試通過量化建構證據,并將證據應用于教學、教研、教師教育者和其他教育行為的方式,受到教育者的廣泛關注,被認為是教育從經驗、主觀、演繹和歸納等方法中逐漸走向以實驗、量化、統計等“科學主義”的有效道路[12]。由于教育尋求“確定性的”“價值中立的”“事實性的”知識有一定難度,但教育是具有普遍規律性的事實幾乎是共識,那么循證教育就有發展的空間。也正是如此,國內外循證教育得到了快速發展。比如中國建立了“Campbell中國聯盟”[13],嘗試建立循證社會科學數據庫,但是離全面推進循證教育還存在巨大的差距,主要體現在以下五個方面:

1. 提問不當

循證教育的起點是教師教育中教師問題的提出,一個好的問題需要批判性思維的加持。“批判思維本質就是一種疑問技巧”[14],是循證教育的“鑰匙”和“解放力量”,也是教師發展的重要資源和現實技能,是思維和德性的組合,包括了解析問題、分析問題、評估問題、提出問題的能力。在實踐中,一方面,教師不能將教育教學中遇到的問題提煉為學術上可以回答的問題;另一方面,中國式教育研究追求規范、專業的學術話語,造成證據語境與教師實踐的偏離,教師提出的問題很難被理解。

2. 制證不足

從“證”的角度看,一是基于科學研究的方法使用不足,包括能力不足和評價導向等多方面原因,實證類研究嚴重不足;二是缺乏證據共享的平臺。教育類的實證通常為宏大話題,缺乏中觀、微觀層面的證據,更多具有鮮活支撐價值的證據隱匿在各類案例、總結材料、質量評估平臺等地方,缺乏統一的管理。三是缺乏證據制作的工具和機制。由于教學中循證的內容包括課題成果、資政報告、案例、學術報告、自身實踐,缺乏相應的共享機制,在工具開發上缺乏動力,導致證據制作供給體系不足。

3. 取證不力

“取證”即為獲取相關證據的能力,通常體現為信息素養、數字素養、數智素養[15]等表現形式。在數字化時代,各類證據散發于平臺、網頁和各類分享中,“取證”能力成為教師教育的重要內容和評價標準。在《歐盟教師素養和資格共同原則》中就提出了“使用知識、技術與信息”相關的能力應該納入教師的三個核心素養中[16],從側面反映了教師的“取證”能力與時代需求的差距,這也是中國各種類型的培訓中都加入信息技術內容的普遍原因。

4. 成證不良

主要是指證據本身非良構的知識,體現為:一是部分研究成果本身說服力不強。有的實證研究用規范的方法,證明了一個眾所周知的問題;有的缺乏研究方法的訓練,導致證據本身存在問題;有的研究問題不存在,或者是一個假問題。二是各類研究生產低水平重復。現行教育研究與實踐都存在一定的跟風現象,比如課程思政概念提出以來,大家都研究課程思政,缺乏凝神靜氣地圍繞特定領域深度挖掘,導致各類成果低水平重復。三是缺乏內容的進化管理。教育問題是既有常規性又有特殊性,既有歷史性又有時代性的問題,比如,學習的效用問題、學習的深度問題等這些都是老生常談的話題,而新時代的學習風格問題卻是伴隨互聯網及其相關技術的深度應用展開的[17],需要從內容上完成進化。缺乏內容的進化管理導致信息的無效,影響了循證教育的推進。

5. 用證不能

指的是培養教師在使用證據時缺乏相應的證據素養教育,導致有的證據很難被正確使用。一是“路徑依賴”明顯。表現為不根據實踐環境而盲目使用證據。教育是面向人的問題,同樣的現象背后可能會有多種原因。二是循證素養缺失。教師缺乏將證據合理遷移、轉化到實踐情境中的能力,缺乏循證教育的整體系統設計。三是循證過度。表現為過度依靠標準、案例等證據性要素,忽視了教育教學中“人”和“價值”的存在,造成“手段”與“目的”的對立。

三、基于人工智能的教師循證

教育內涵及其行動隱喻

(一)基于人工智能的教師循證教育內涵闡釋

人工智能指的是用人工的方法,在機器人模擬、理解和拓展人的智能等方面,使機器能完成各種復雜任務[18]。核心是指通過機器模擬人的理解、分析、推理、學習等,替代人完成部分工作。在教育領域,人工智能通過賦能教育、創新教育和重塑教育等三重關系創造智能導學、自適應調整、學習分析、人機協同教學等場景。基于人工智能的教師循證教育指的是將人工智能引入教師的循證教育,建構人、證據、教育教學的多重關系,在教育教師或者幫助教師在教育教學過程中更加明晰問題、準確找到證據、形成用證方法,核心包括:(1)通過人工智能幫助教師識別問題,明確問題的類型;(2)引導教師尋求證據;(3)通過人工智能分析問題,輔助教師判斷證據;(4)通過人工智能深度學習,對證據進行分層分類;(5)輔助教師確定證據與教師現實問題和應用環境的適應性。

(二)教育人工智能的教師循證教育行動隱喻

1. 輔助制證

探索關聯進化的人工智能方法的應用。輔助制證核心包括三個維度:一是利用人工智能輔助科研,形成高質量的證據。通過人工智能技術的應用和大數據體系、云計算的支持,有望打開教育從“輸入”到“輸出”之間的“黑匣子”,將學生的學習進程進行準確描述,并挖掘其背后的課程、學習空間、學習評價等相關關系,為高質量科研提供基礎性支持,服務教師的循證教育。二是依托人工智能開展教學改革,促使更具智慧的教學案例生成。人工智能利用數據和算法來理解環境,并根據現實需求服務學術,形成“包括全面感知學生的學習場所、靈活創新的學校布局和深度交互的網絡學習空間”[19],為基于個性化理念、人本化理論和深度學習理念等教學改革創造了空間,可以從中激發教師教學改革活力,形成優質的教學案例,在算法的支持下,可將教師基于“靈光乍現”所產生的教學舉措進行獲取,當做教師循證教育所需要的“高質量證據”。三是建立內容的關聯進化機制,促使內容按照層次遞進的方式來逐代提升。有學者從資源的優化迭代過程中提出了資源的“有機體”概念[20],并依托“學習元”形成了內容進化的系統設計,促成了相關的實踐[21]。在內容進化上,人工智能通過跟蹤證據的采納情況和使用過程,并建構多元知識管理體系,可以有效為內容進化指明發展方向。

2. 輔助取證

建構基于人工智能的可視化證據平臺。“輔助取證”指的是通過人工智能將關聯數據和信息整合在統一標準中,并以可視化的形式展現在教師面前。具體包括:一是社會層面,通過聯通專門的社科學術平臺、大型知識數據庫,設計人工智能算法,將核心主題進行聚集,幫助教師快速找到證據。二是在機構(通常為學校)層面,通過整合校內校外數據,借助智慧教室、智慧校園系統等,形成涵蓋學習、生活、社交的數據,配合情境感知和外部案例、學術成果,形成可視化的整合數據,為教學提供證據支持。三是在個人層面,主要體現為兩個方面:一方面,支持教師通過發表評論、寫筆記和作批注等方式,對證據進行標記,方便教師取證;另一方面,通過語義分析,形成日常語義與研究術語之間的聯系,幫助低教研素養教師快速找到所需要的切實證據。

3. 輔助用證

建立基于人工智能的引導用證技術路徑。人工智能的“輔助用證”體現在三個方面:一是提升“用證”的及時性。通過可視化技術,通過底層人工智能的學習,將相關證據按照主題、層次等排序方式,及時提供給教師。在重慶廣播電視大學“智慧駕駛艙”,可以將學習者相關的數據在教師屏幕中及時顯示,為基于證據的教學提供了便利[22]。二是提升“用證”的科學性問題。通過人工智能的分類,將時序、情境、事務標識等形成關聯,建立科學的“用證”基礎。三是提升“用證”的靈活性。通過人工智能建立各類關聯關系,將教學方式的選擇與情境進行精準匹配,實現靈活用證。比如課題組過往對課堂的研究中發現,同一位數學教師,在一個班的氣氛總是比另外一個班好,通過挖掘整體數據發現,效果不好的一個班上每次上課之前的一節課是體育課,學生存在運動之后精力不濟的問題。因此,對關聯關系的挖掘,可以幫助教師更加靈活調整教學策略。

四、基于人工智能的教師循證教育的

技術方案及其模型建構

(一)基于人工智能的教師循證教育關鍵要素及其技術方案

1. 人工智能運行平臺

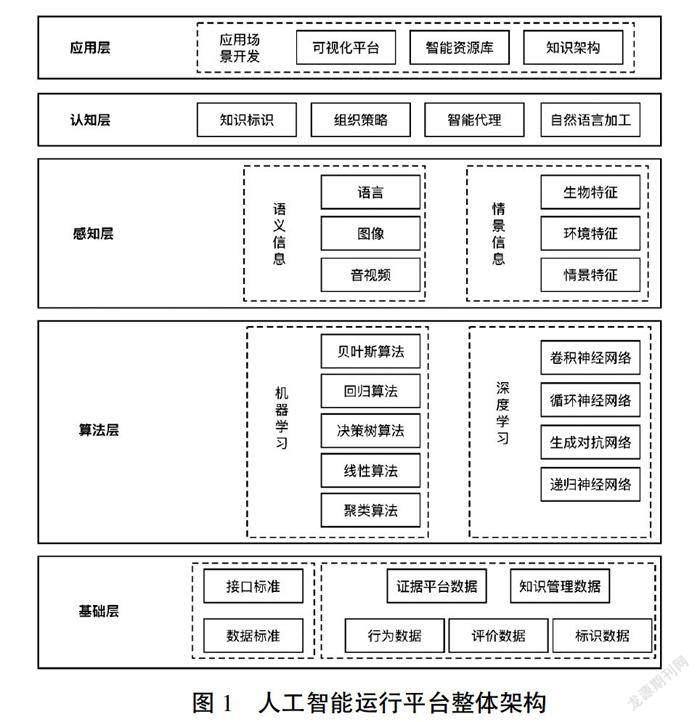

人工智能運行平臺是循證教育的基礎性條件,相當于“智慧大腦”,可以分為基礎層、算法層、感知層、認知層和應用層。其中基礎層主要是收集數據,核心是通過接口和數據標準的建立,完成對不同平臺的數據聚合和對自身數據的存儲,包括證據存儲平臺數據、知識管理數據、行為數據、評價數據等,其核心技術是數據清洗技術,主要功能是通過對半結構化和非結構數據進行清洗、聚合和存儲;算法層指的是人工智能對數據的處理,包括傳統機器學習算法和深度學習算法。其中機器算法主要是貝葉斯算法、回歸算法、決策樹算法、線性算法、聚類算法等,深度學習算法包括卷積神經網絡、循環神經網絡、生成對抗網絡、遞歸神經網絡等。感知層主要是通過感知終端實現語義信息進和情景信息的感知,其感知數據本身是數據的來源,也是人工智能平臺與外界進行交互的結構層;認知層主要是完成知識標識方法、智能代理等建構,實現自然語言的加工處理,在準確獲取教師需求中發揮作用;應用層主要是基于證據的教學科研場景的應用模式開發,比如上課用的及時數據可視化平臺、教學準備用的智能資源庫、教學科研用的知識架構等,這些根據“循證”場景的拓展和深度應用進行有針對性的開發,形成一系列的相關應用。

2. 證據分類分層邏輯

證據分類分層是按照證據的類別,通過人工智能的關聯規則學習,以分層聚類算法等,用機器將證據進行可靠性分類。通常來說,可以按實驗研究、準實驗研究、質性分析、案例分享進行可信度遞減的分類;按照時間順序進行有效性分類;按照語義標識(通過使用,產生的筆記、證據的使用等,標識越完整、被越多的人使用并產生效果,可靠性越強)進行分類;按照內容對照分類(根據問題產生的學科層次、類別)等多層邏輯,形成呈現排序的權重規則并按照使用情況進行實時調整,將證據分主題和層級進行存儲,形成證據庫,并通過語義標注技術進行標記,同時設計語義關聯計算和規則推理計算的相關算法,形成證據與應用的快速聯動。

3. 內容關聯管理和進化機制調節

內容關聯管理主要是依托人工智能技術,從人工智能認知層面依托自然語言處理、智能代表和知識表示方法,實現證據的識別;在滿足教師智能化、個性化和精準化的“用證需求”下,對證據進行基于情境的用戶關聯,實現證據與教師需求匹配;按照規則推理的邏輯實現個性化的證據推薦服務。內容關聯管理的核心技術是用戶畫像技術,通過人工智能對教師信息的全方位獲取,形成教師的教育資源需求,通過語義關聯,實現證據與情景的匹配。內容進化機制調節指的是通過內容的標識支持,也就是通過證據使用者對內容進行二次加工,將證據的最新狀態進行呈現,支持教師和研究者在此基礎上開展研究和探索,形成新的證據或者更加完善的數據。

(二)基于人工智能的教師循證教育理論模型建構

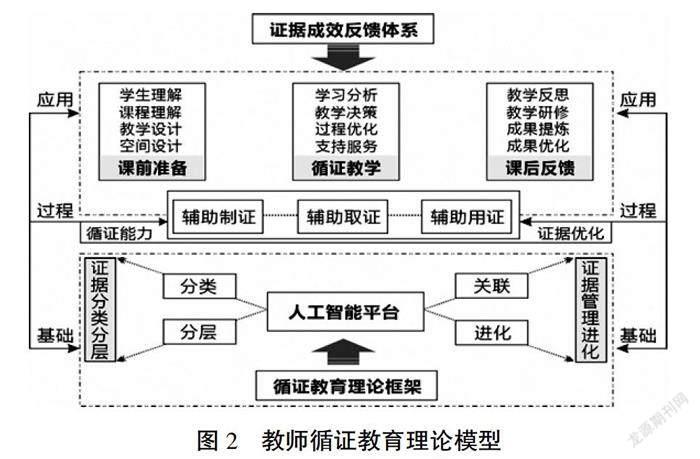

依據上述關鍵問題,本研究按照課前教學設計、課中教學開展和課后教學研修的時序邏輯,探討基于人工智能的教師循證教育理論模型。

圖2 ? 教師循證教育理論模型

1. 人工智能平臺通過證據分類和內容管理形成循證教育的基礎

對于教師教育而言,循證教育的關鍵是在于幫助教師少走彎路,在專業發展上節約精力,避免無謂消耗。在教師的循證教育模型中,人工智能平臺是基礎,循證教學理論是支撐,人工智能是整個運行體系的“大腦”,主要是通過內在算法的嵌入,解決證據的分類與分層問題、證據關聯規則和內容進化機制的問題。

2. 人工智能發揮作用的過程體現了證據的獲取、使用和優化全程

在循證教學中,通過人工智能完成“輔助制證、輔助取證和輔助用證”的過程,其中循證教學能力和證據優化在循證教學內部扮演支撐角色。因此,循證教學需要教師循證能力和證據優化的支持,教師是教師教育的主體,也是推進教學實踐的主體,需要自身明確意識并形成循證能力;后者是支撐教師高水平決策的基礎,為循證教育提供科學決策依據。

3. 人工智能最終通過人機協同的教育得到應用

從循證教育的范疇來看,覆蓋了課前準備、課中施教以及課后反饋全過程。在課前準備階段,通過人工智能對學生數據的全方位采集,完成學生理解;對課程建設和運行過程中呈現的狀態予以可視化呈現,實現教師與課程之間的“視域融合”;證據體系本身也為教學設計提供了案例、成效分析和其他相關信息。在課中階段,人工智能的循證價值體現在循證教學,主要是依托學習分析、教學決策、教學優化和學習支持服務發揮作用。學習分析指的是借助大數據平臺的信息采集,完成教學系統的可視化,幫助教師開展教學決策和調整;教學決策和教學優化都是按照證據開展的教學實時調整方式,強化了“人機協同”教學;借助人工智能的可視化系統建設,為及時學習支持服務提供了條件。在課后階段,循證教育主要通過教學反思、教學研修和成果提煉發揮作用,教學反思指的是提供清晰的過程引導和問題挖掘;教學研修是提供完善的教學發生軌跡便于教師設計研修主題并開展工作;成果提煉指的是在教學中的相關教學成效進行總結和反思所提煉的成果,比如教學案例、論文、課題等載體。

五、基于人工智能的教師循證

教育行動網絡建構

在人工智能支持的教師循證教育中,不僅是一條漫長的“時間線”,其涉及教師的職前教育、崗前培訓和職后教育;同時也是一個跨度巨大的“橫截面”,體現為多元主體圍繞對教師更好開展循證教育的支持,這種多元性不僅體現為“人的力量”,而且體現了人工智能等機械的力量,在拉爾圖的行動者網絡理論體系中,稱之為“非人行動者”[23]。組織運行的關鍵是行動者作為本體主動行動,建構相互聯系的社會網絡,進而實現組織運行的目標。人工智能與教師循證教育的結合,凸顯了人工智能作為“非人行動者”的作用,需要建構一個廣泛的“轉譯”網絡,支持循證教育的實現。

(一)促進行動主體從單一來源轉向多元來源

按照行動者網絡理論的理解,核心行動者在行動網絡中通過建立共同目標和設計強制通行點扮演組織、解釋和協調的作用[24]。從現有的循證教育體系來看,更為廣泛的循證教育網絡需要更多人群的主動行動:一是教育研究者。教育領域絕大部分研究者從個人興趣和思辨活動中脫離出來,尋求“真問題”,以解決循證教育中“證”缺乏的問題,同時提高“證”的科學性和權威性,其中最為首要的問題是建立證據的質量標準,為基于人工智能的證據聚類分層提供參考。二是人工智能專家。用人工智能技術支持教師循證教育,對教育工作者而言存在許多難題。比如,內容管理的算法設計,多種算法的疊加和教育專家的加權處理都需要人工智能專家的參與,細節層面的內容更是需要算法的訓練學習。比如,筆者在做“3+3”大數據生態圈中“智慧駕駛艙”項目的表情獲取算法,邀請了惠普公司人工智能的首席科學家參與。三是廣泛的教師。教師是循證教育的受教育者,也是循證教育中證據的提供者。對于教學而言,優秀的案例、優質的教學設計等都是有意義的證據,通過支持教師以實驗、準實驗方式開展教學,為循證教育提供優質證據,同時驗證循證教育的效果。所以,教師是推進教師循證教育的重要行動者。除此之外,由于人工智能平臺等相關支持性要素的建構,需要信息技術類的軟硬件專家的支持,學生也是重要的行動者。因此,教師循證教育的實現,多元化主體的建構是基礎。

(二)以利益為“中介點”建構循證教育網絡聯盟

行動者之間要形成關系,實現連接,才能建構有意義的討論和交互,才能實現科學與社會關系的整體性演進,也稱之為“異質性網絡”[25]。在循證教育的異質性關系中,行動者的利益并不一致,研究者遵循成果的快速而高質量產出,成果能否被別人利用的關注度不高。而循證教育要求成果服務教師教育,滿足教師的發展需求。人工智能專家參與研究更多可能是項目驅動和利益驅動等,這些行動者都需要改變自身擅長的路線,形成利益聯盟。就教師教育而言,他們最大利益共同點是“更優質教師”導向下社會優質教育。具體來看,在“更優質教師”的愿景下,政府可以加強對于循證教育的立項,尤其是可以組織國內“雙一流”大學聯合,共建基于循證教育的人工智能平臺,發揮其在資源組織和知識管理的主導地位;企業可以發揮人工智能的技術優勢,在項目或者是資源支持下,開發新的算法,以人工智能技術實現證據的科學排序,實現精準的證據推送和證據個性匹配;教師是循證工作的利益集成者,也是重要的行動主體,需要通過自身行動,成為網絡建構的主動者,發揮其在驗證證據、生產證據和使用證據上的優勢。學生也可以通過自身的數據共享,實現行動者網絡的參與。總之,對于行動網絡而言,節點數量越多,行動關系越復雜,行動行為越頻繁,網絡的密度、延展度和覆蓋度就能得到更大提升,產生的影響也越深遠,行動更可靠。

(三)有效利用人工智能技術促進循證教育理論系統化

循證教育理論存在如下問題:一是循證教育的前提是“證據有用”,“證據有用”的基礎是普適性的教育建構,實質是對復雜性的教育現象挖掘出清晰的規律,對“理論其實就是對一個現象如何運作以及為什么如此運作的解釋或者解釋體系”的教育化[26],而教育的復雜性和不可控性難以形成“標準工程”。人工智能的“輔助制證”已經具備成為一種證據開發和研究范式的可行性,探索基于人工智能的理論研究成為教育領域的亮色,但還算不上成熟的教育理論,需要更多研究者參與的主動建構。二是循證教育需要面對自身被質疑的立場,回應差異化質疑和量化教育判斷的理論。對循證教育的批判主要是將人作為“定量化”的對象來肢解,忽視人內心活動的問題,無法應對個性化和大規模因材施教的教學改革行動問題。筆者認為,人工智能支持的循證改變了過往完全依靠證據的范式,提出了一種人機協同的處理模式,證據是教師認知和實踐的基礎,但不是代表教師的決策。理論工作者需要在這個前提下,通過頂層的建構和實施細節的模式化,回應研究者的質疑。三是循證教育需要在教學過程理論中形成系統的研究結果。循證教育的關鍵點在于教學過程,如何形成融合專業性和實踐性的教學過程證據,并在人工智能技術下進行知識管理和資源優化,建構發展循證教育實效的教學法,進而形成更多的成果,支持循證教育的發展。

(四)推進循證教育的正規化和互動的廣泛化

循證實踐實質是服務教師教育和專業發展的資源庫,任何資源庫要得到持續的發展,正規化和廣泛化是不可避免的行動內容。

從正規化的邏輯來看,政府和學校是推動循證教育實踐正規化的主要途徑。其中政府通過項目為循證教育體系提供資金,學校通過培養教師循證能力,提升研究實效,充實資源庫來源。作為教育治理領域的理念,循證正規化已經在逐步推進,比如,倫敦大學成立了英國政策與實踐信息協通證據中心[27],美國教育科學研究所建立了“有效教學策略網”[28],前文提到的中國Campbell聯盟等,但這些平臺的證據收錄都不夠全。需要從技術互動導向的全局主義探索循證教育的正規化問題,比如,教師培養過程中的課程嵌入,教學研修中的證據導向,各類課程開發的證據實效性解釋等,并建立一系列制度和政策,實施自上而下的循證“規制”。

從廣泛化的邏輯來看,盡管人工智能的介入拓展了教師互動的范圍,但這種結合沒有從根本上拓展教師循證教育的交互廣泛性,也就無法深入理解代理人對行動者的主張予以轉錄性理解。因此,要實現循證教育的意義,需要行動主體通過行動網絡的主動行動,促使教育體系各要素在不斷發展、變化和創新中產生聯系,實現從理念到行動的擴散,進而形成一種“循證”的文化和崇尚“理性”的空間場域,進而不斷吸納參與者,豐富參與方式,滋養以循證教學為核心的教師循證教育體系。

[參考文獻]

[1] SHULMAN L S. Those who understand: knowledge growth in teaching[J]. Educational researcher, 1986, 15(2): 4-14.

[2] MURRAY J. Between the chalkface and the ivory towers?: A study of the professionalism of teacher educators working on primary initial teacher education courses in the English university sector[D]. Institute of education, University of London, 2002.

[3] DAVIES P. What is evidence-based education?[J]. British journal of educational studies, 1999, 47(2): 108-121.

[4] 柳春艷,楊克虎.西方循證教育學推演:理論、方法及啟示[J].電化教育研究,2022,43(3):25-31.

[5] HOBGOOD C. Emergency medicine: an approach to clinical problem-solving[J]. Annals of emergency medicine,2003,42(3):437-438.

[6] 陳露茜,蘇藝晴.循證教育溯源及其困境[J].清華大學教育研究,2022,43(4):44-52,113.

[7] DJULBEGOVIC B, GUYATT G H. Progress in evidence-based medicine: a quarter century on[J]. The lancet,2017,390(10092): 415-423.

[8] HARGREAVES D H. In defence of research for evidence-based teaching: a rejoinder to Martyn Hammersley[J]. British educational research journal,1997,23(4):405-419.

[9] 柳春艷,丁林,楊克虎.“互聯網+”教育背景下的循證學習探究[J].電化教育研究,2020,41(7):55-61.

[10] 劉三女牙,楊宗凱,李卿.計算教育學:內涵與進路[J].教育研究,2020,41(3):152-159.

[11] 吳南中,夏海鷹.教育大數據范式的基本理念與建構策略[J].電化教育研究,2017,38(6):82-87.

[12] 楊甲睿,黃甫全.證據型教學決策在美國:興起、內涵、策略及其啟示[J].電化教育研究,2013,34(4):107-113.

[13] 包國憲,劉強強.中國國家治理中的循證邏輯:理論框架與研究議程[J].南京社會科學,2021(1):75-83.

[14] 岳曉東.批判思維的形成與培養:西方現代教育的實踐及其啟示[J].教育研究,2000(8):65-69.

[15] 張春華,胡婷玉,楊會彥.教師基于信息技術開展精準教學的過程及影響因素[J].電化教育研究,2022,43(4):85-91.

[16] EC–European Commission. Common European principles for teacher competences and qualifications[J]. Retrieved august,2009 (22): 2011.

[17] 王良輝,夏亮亮,何文濤.回歸教育學的精準教學——走向人機協同[J].電化教育研究,2021,42(12):108-114.

[18] TRIBUNEREVIEW T . What is artificial intelligence?[J]. Communications of the ACM, 2011(7):1-4.

[19] 曹培杰.人工智能教育變革的三重境界[J].教育研究,2020,41(2):143-150.

[20] 楊現民.泛在學習資源動態語義聚合研究[J].電化教育研究,2014,35(2):68-73.

[21] 楊現民,余勝泉.生態學視角下的泛在學習環境設計[J].教育研究,2013,34(3):98-105.

[22] 吳南中,夏海鷹,黃治虎.基于大數據的智慧教室駕駛艙的設計與實踐——以重慶廣播電視大學為例[J].現代教育技術,2020,30(3):101-107.

[23] 郭明哲. 行動者網絡理論(ANT)[D].上海:復旦大學,2008.

[24] 吳瑩,盧雨霞,陳家建,王一鴿.跟隨行動者重組社會——讀拉圖爾的《重組社會:行動者網絡理論》[J].社會學研究,2008(2):218-234.

[25] 賀建芹. 行動者的能動性觀念及其適當性反思[D].濟南:山東大學,2011.

[26] JOHNSON R B, CHRISTENSEN L. Educational research: quantitative, qualitative, and mixed approaches[M]. Sage publications, 2019.

[27] 張琦.遵循循證原則 制訂教育政策[J].中國教育學刊,2007(7):11-15.

[28] 柳春艷,李秀霞,楊克虎.發展中的循證教育學:多元特征與研究前景[J].圖書與情報,2018(3):35-42.

Evidence-based Education for Teachers Supported by Artificial Intelligence:

A Theoretical Framework and Action Network

WU Nanzhong, LI Shaolan, CHEN Mingjian

(1. School of Mathematics and Statistics, Southwest University, Chongqing 400715;

2. Faculty of Education Science, Jiangxi Science and Technology Normal University,

Nanchang ?Jiangxi 330036; 3.Chongqing Academy of Education Science, Chongqing 400015)

[Abstract] Evidence-based education for teachers has attracted much attention from researchers because it has bridged the gap between the theory and practice in teacher education. However, it has been slowly developed due to the shackles of improper questioning, insufficient evidence preparation, ineffective evidence collection, poor evidence preparation and inability to use evidence in practice. Based on the analysis framework of the process of AI acting on teachers' evidence-based education, this paper combs out the multiple relationships between people, evidence and educational teaching practice in teachers' evidence-based education, and gives full play to the role of AI in auxiliary evidence preparation, auxiliary evidence collection and auxiliary evidence use, so as to promote the high-quality development of teachers' evidence-based education. It also constructs a theoretical model of teacher evidence-based education on a basis of the artificial intelligence platform, evidence classification and hierarchical logic, content association management and evolution mechanism. In the model, the AI platform acts on the whole process of teacher evidence acquisition, use and optimization through evidence classification and content management, and finally realizes evidence-based value through human-computer collaborative teacher education. In order to realize teacher education supported by AI, it is necessary to build an evidence-based education alliance with interests as the "intermediary point" through a multi-action network covering human and non-human actors, and form a two-way evolution and gradual diffusion of theory and practice on the basis of effective use of AI to promote the systematization of evidence-based education series and promote the normalization and interaction of evidence-based education.

[Keywords] ?Artificial Intelligence; Teacher Education; Evidence-based Education; Theoretical Framework; Action Network