共生視角下的“名師課堂”:本質、現實困境與破解路徑

張立國 梁凱華 劉曉琳 周釜宇 康曉宇

[摘 ? 要] “名師課堂”是教育數字化轉型戰略背景下擴大優質師資供給覆蓋面、實現義務教育優質均衡發展的重要途徑,現有研究缺乏對其本質的透視,難以把握實踐路向和從根本上解決現實困境。文章針對“名師課堂”實踐活動領先于理論建構的錯層現象,創新性引入共生理論,闡釋了“名師課堂”通過重構網絡研修形態實現城鄉教師共生發展的本質、城鄉教師一體化對稱共生的終極樣態,論證了因共生單元水平有限導致城鄉教師研修深度不足、因共生模式不能互惠導致城鄉教師內生動力不足、因共生環境作用失向導致共同體運行動力偏失三個現實困境,并基于近五年的實踐,針對性地提出了組建由教學專家引領的多元共生單元、構建城鄉教師互惠共生模式、建設迭代發展的綠色正向環境等破解路徑。以期提升審視“名師課堂”的理論穿透力,為“名師課堂”規模化、常態化應用提供理論支持。

[關鍵詞] 名師課堂; 三個課堂; 城鄉教師; 網絡研修; 一體化發展; 共生理論

[中圖分類號] G434 ? ? ? ? ? ?[文獻標志碼] A

[作者簡介] 張立國(1965—),男,陜西綏德人。教授,博士,主要從事教育技術學基本理論、網絡教育研究。E-mail:zhangliguok@126.com。劉曉琳為通訊作者,E-mail:xiaolinliu@snnu.edu.cn。

一、引 ? 言

黨的二十大報告指出,要加快義務教育優質均衡發展和城鄉一體化,優化區域教育資源配置,推進教育數字化。城鄉教育差距過大是我國基礎教育公平發展的痛點與難點,而教育資源,尤其是師資是影響基礎教育公平最為關鍵的要素。改革開放以來,盡管國家和各地政府積極采取教研員蹲點指導、城市教師送教下鄉、外出跟崗學習、外出參加培訓等多種研修方式提升鄉村教師教學能力,然而傳統研修具有活動次數少、內容零散、時間成本高、時空限制大、工學矛盾突出等局限[1],難以常態化、持久性開展。以互聯網為代表的信息技術具有突破時空限制、快速復制傳播、呈現手段豐富的獨特優勢[2],為構建研修新形態提供了支撐,“名師課堂”應運而生。

“名師課堂”是國家層面推進網絡研修的核心舉措,利用信息化手段構建城鄉教師網絡研修共同體,以優秀教師帶動普通教師,根本目標是提升城鄉教師的教學能力,尤其是著重提升鄉村教師的教學能力。“名師課堂”全面推進以來,全國各地積累了豐富實踐經驗,也出現了運行動力不足、運行效能不高等問題[3]。已有研究從政策演進、戰略價值、共同體構建、實施策略等層面對“名師課堂”進行了探討[4-6],缺乏對其本質的透視,難以從根本上解決其現實困境,凸顯為實踐活動領先于理論建構的錯層現象,而傳統教育理論已難以指導網絡研修等“互聯網+教育”創新實踐[7],亟須進行理論創新。本研究引入生態學中的共生理論,闡釋了“名師課堂”本質,分析了其實踐路向,通過對參與“名師課堂”實踐的管理者、教研員、城市教師、鄉村教師進行深度訪談,剖析現實困境及產生原因,在實踐的基礎上針對性地提出破解路徑,以期提升審視“名師課堂”的理論穿透力,為“名師課堂”規模化、常態化應用提供理論支持。

二、“名師課堂”的本質

“名師課堂”是線下傳統研修的網絡延伸,其本質是通過重構網絡研修形態實現城鄉教師共生發展,一體化對稱共生是城鄉教師共生關系的終極樣態。生態學認為生態系統中各單元之間是共生關系,“名師課堂”是一個共生系統,城鄉教師之間是一種共生關系。當前,城鄉教師屬于間歇偏利共生關系,共生關系不穩定,需要向一體化對稱共生狀態演變。

(一)“名師課堂”共生系統的共生機理

共生是自然界的普遍現象,1879年,德國生物學家德貝里(Anton de Bary)首次提出“共生”概念,他認為共生就是不同生物密切生活在一起[8]。此后,共生逐步應用到經濟科學、社會科學等領域。共生理論認為,共生是共生單元之間在一定的共生環境中按照某種共生模式形成的關系[9],共生單元的組合構成共生體,共生關系的集合構成共生系統。共生單元之間通過持續產生新能量、進行能量交換實現共生。共生的三個要素是共生單元、共生模式和共生環境,其中共生單元是主體、共生模式是關鍵、共生環境是保障。共生單元是構成共生關系或共生體物質生成和能量交換的基本組成單位[10]。在社會科學領域,共生單元一般為人和人構成的組織。反映共生單元內在性質的參數稱為質參量,一組質參量中起決定性作用的質參量稱為主質參量。共生模式也稱共生關系,是共生系統中不同共生單元相互結合的方式或相互作用的形式[10]。共生環境是除共生單元和共生模式以外的其他所有影響因素的總和[10],分為正向環境、中性環境和反向環境三類[9]。在任何一種共生關系中,共生機制都包括三個方面:由共生環境作用形成的環境誘導機制,由共生單元相互作用形成的共生動力機制,由共生單元之間性質差異、空間距離和交流介質性質差異所形成的共生阻尼機制[9]。

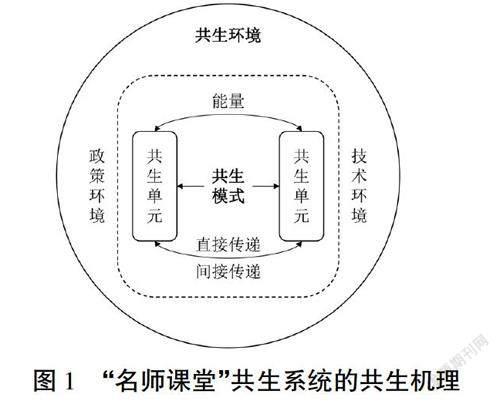

生態學認為,各類統一體均構成生態系統,生態系統內各組成單元之間是共生關系。因此,“名師課堂”是一個具有共生本質的共生系統,網絡研修共同體是一個共生體,城市教師與鄉村教師之間是一種共生關系,教師是共生單元,共生單元的主質參量為教師教學能力,網絡研修模式是共生模式,政策、技術等外部因素共同構成共生環境。共生單元通過共生模式實現相互作用,共生環境保障這種相互作用持續發生,如圖1所示。

圖1 ? “名師課堂”共生系統的共生機理

(二)“名師課堂”共生關系樣態的演變路徑

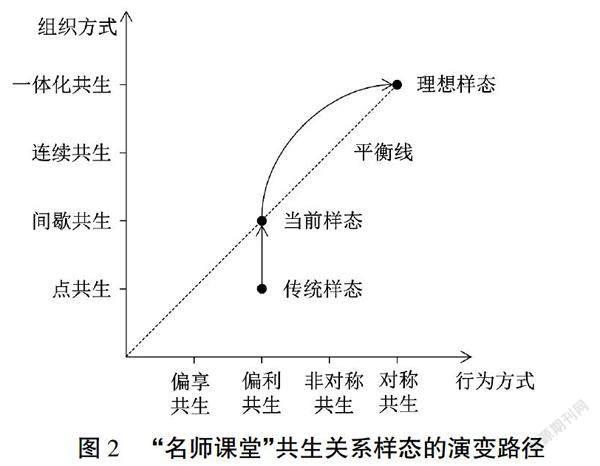

進化是共生系統的本質[11],一體化對稱共生狀態是每一個共生系統發展的終極目標。共生模式按組織方式可分為點共生、間歇共生、連續共生和一體化共生,按行為方式可分為偏享共生、偏利共生、非對稱共生和對稱共生。在偏享共生模式(也稱寄生共生模式)下,系統內某一方共生單元的發展依存于另一方,能量從一方向另一方單向流動,沒有新能量產生,表現為接收能量的一方成長,輸出能量的一方衰落。在偏利共生模式下,有新能量產生,所有共生單元均在共生中獲利,但一方能量輸入輸出相抵保持不變,另一方獲得能量得到成長。在互惠共生模式下,會不斷產生新的能量,所有共生單元均得到成長,因能量分配的數量不同可以分為非對稱共生和對稱共生兩種模式。點共生、間歇共生、偏享共生、偏利共生和非對稱共生的共生關系不穩定,難以產生持久的共生作用。

“名師課堂”是中小學網絡研修的突出代表,是線下傳統研修的網絡延伸和形態重構,也在形態重構中實現自我發展。線下環境中,為提升鄉村教師教學能力,區域會不定期組織“送教下鄉”等傳統研修活動,城鄉教師在活動期間會形成相對松散的共生關系,共生單元由城市教師、鄉村教師和教研員組成,共生組織方式為點共生,行為方式為偏利共生,共生環境主要由政策環境構成。因點共生、偏利共生的共生關系不穩定,因此難以有效提升鄉村教師的教學能力。以“名師課堂”為代表的網絡研修重構了研修形態,主要開展網絡教研(主要形式為集體備課、觀課議課、主題研討等)、網絡培訓(主要形式為視頻會議、專家講座、案例展示、學術研討等)兩類研修活動。當前的“名師課堂”,與傳統研修相比,共生單元沒有改變,共生組織方式演變為間歇共生,行為方式沒有改變,共生環境增加了技術環境部分。間歇共生使得新能量產生具有間歇性,偏利共生使得共生單元難以互惠成長。當前“名師課堂”的共生關系不穩定,而位于平衡線及上方的共生樣態更穩定。因此,需要通過重構網絡研修形態促進其向一體化對稱共生的理想樣態演變,如圖2所示。

圖2 ? ?“名師課堂”共生關系樣態的演變路徑

共生理論從城鄉教師關系性、整體性的視角看待城鄉教師共同發展問題,打破了常規“共享”理念下教師智力資源單向流動的困境,為審視這一問題提供了新的理論支撐,也為剖析“名師課堂”現實困境及成因提供了理論支撐。

三、“名師課堂”的現實困境及成因

本研究團隊通過對內蒙古自治區、陜西省、四川省等地參與“名師課堂”實踐的20位區域管理者和教研員、25位城市教師、35位鄉村教師進行深度訪談,依循共生系統三要素,發現“名師課堂”存在以下三個方面的困境:一是因共生單元的研修水平有限無法開展深度研修;二是不能互惠的共生模式難以激發城鄉教師足夠的內生動力;三是共生環境難以產生持久的外部動力,進一步加劇了前兩個困境的嚴重程度。

(一)共生單元水平有限,導致研修深度不足

“名師課堂”共生系統中,共生單元的主質參量為教師教學能力。城鄉教師教學能力的提升度,尤其是鄉村教師教學能力的提升度,也就是主質參量的變化,是由網絡研修的深淺程度決定的。實踐中,共生單元研修水平有限體現為城鄉教師理論知識薄弱、研修知識碎片化和評價參照的非理性三個方面,共生單元的組織方式為間歇共生,導致“名師課堂”研修深度不足,共生單元主質參量變化不明顯。

1. 理論知識薄弱導致研修內容遷移性不強

城鄉教師在共生過程中,必須以能量的相互傳遞、相互協同以產生新的能量作為紐帶[12]。“名師課堂”共生單元主質參量的發展具有特殊性,這種特殊性體現為教育理論與實踐的內在統一性。實踐中,“名師課堂”共生單元一般由區域內教師構成,包括教研員和城鄉教師。因教研員和城鄉教師理論知識薄弱導致研修內容遷移性不強的問題普遍存在。雖然教育部要求教研員應“具有扎實的教育理論功底”[13],但實際工作中教研員往往由一線教師轉崗而來,帶領教師開展偏技能化和經驗化的研修活動,研修內容具有情境依賴性,可遷移性不強。而城鄉教師缺乏對經驗的深入反思和加工,教學實踐難以創新。隨著“名師課堂”的規模化、常態化推進,區域內為數不多的教研員難以參與到數量眾多的研修共同體中,共生單元逐漸簡化為城市教師和鄉村教師,研修內容遷移性不強的問題更加凸顯。

2. 知識碎片化導致學習淺層化

連續性是共生單元相互作用、產生能量的基本要求。“名師課堂”共生系統中,新能量產生的連續性體現在知識的系統性上。實踐中,因共生單元研修水平有限,研修活動缺乏科學的理論指導和系統性規劃,知識碎片化問題日益嚴重,碎片化內容不易與已有知識建立穩固的聯系,無法被深度加工,導致學習淺層化[14]。究其原因,一是主講教師來自不同學校,各學校的教學進度不一致,教師所分享的課例或研討主題很難同步、隨機性較大;二是在交流過程中內容過于零散、知識點交流太細,缺少體系框架的指引,導致知識點之間的內在聯系及邏輯關系缺失[15],極易出現問題被過度挖掘的情況。

3. 評價參照非理性導致鄉村教師難以個性化發展

差異化是共生單元的基本特征,每一個共生單元都有其自身特點和個性化成長路徑。“名師課堂”共生系統中,城鄉教育和城鄉學校均擁有各自的內涵與特色,鄉村教師的專業發展路徑也與城市教師存在差異。實踐中,諸多區域管理者、教研員和教師存在“城市教育優勢論”思維,“名師課堂”研修實踐往往基于兩個假設開展:城市學校教學質量高于鄉村學校,城市教師教學能力高于鄉村教師。這兩個假設導致在研修活動中,城鄉教師會參照可能原本難以適應區域教學改革需要,亟須改革的城市學校、城市教師的教學去評價鄉村學校、鄉村教師的教學,“追求劃一”現象明顯。鄉村教師不斷學習“非范例”的教學,導致發展方向出現偏差,難以實現真正的個性化發展。

(二)共生模式不能互惠,導致城鄉教師內生動力不足

能量是共生單元成長的基本需求,也是主質參量變化的根本動力。實踐中,“名師課堂”研修模式屬于能量非互惠分配的偏利共生模式,知識單向傳輸、研修內容實用性實戰性不強和線下活動缺失進一步加劇了偏利共生關系的不穩定性,城市教師處于能量輸出多、輸入少的狀態,鄉村教師獲得能量的數量和效率均在不斷下降,導致城鄉教師內生動力不足。

1. 知識單向傳輸導致城鄉教師之間交流不平等

在偏利共生模式下,能量以單向傳輸為主,共生單元之間存在“共生地位”不平等現象。具體到“名師課堂”共生系統,能量的單向流動體現為知識的單向傳輸。實踐中呈現出由城市學校教師向鄉村學校教師、由“重點”學校教師向一般學校教師的知識單向傳輸的現象,城市教師的中心地位凸顯,城鄉教師之間長期進行不平等的交流。鄉村教師“話語權”的喪失以及長時間的“不平等”交流,導致專業自尊的降低和對自身“鄉土知識”、“實踐性知識”的祛魅,自主性、內生性降低,渴望通過研修提升教學能力的內生動力下降。

2. 研修內容實用性實戰性不強導致城鄉教師獲得感不高

目的性是共生系統的重要特征之一。若沒有目的性,共生單元之間就沒有相互作用的主動性,缺乏主動性的共生系統無法適應復雜的生存環境。“名師課堂”共生系統的目的性體現在通過研修活動不斷提升城鄉教師的獲得感。獲得感可以理解為人的物質與精神層面需求得到滿足以后產生的一種滿足感,是教師網絡研修的目標和評判標準,高獲得感的網絡研修具有實用性、實戰性、即時性、實境性等特點[16]。實踐中,研修活動雖聚焦教學實際問題解決,具有即時性、實境性的特點,但實用性和實戰性不強,難以滿足共生單元成長需求,難以提升其應對風險和危機時的“韌性”,出現研修活動參與人數逐漸減少,甚至只有城市教師一人參與的情況,研修活動成為城市教師的單向度表演,流于形式。究其原因,一是部分城市教師對鄉村學校、學生了解不足,缺乏鄉村教學經驗,使其對鄉村教師的指導缺乏針對性。“名師課堂”研修任務進一步加重了原本工作任務已十分繁重的城市教師負擔,且研修活動對其教學能力提升作用較小,僅靠政策環境的外部動力驅動,使其長期處于“能量輸出多但輸入少”的狀態。二是部分鄉村教師所學內容因城鄉學生和教學環境的差異難以遷移到自身課堂教學中。

3. 線下活動缺失導致城鄉教師情感交互缺失

共生理論強調共生單元的個性化發展訴求,主張尊重共生單元個體的生命多元價值,促進共生單元的全面健康發展。“名師課堂”共生系統中,情感交互是城鄉教師交流的多種途徑之一。實踐中,由于城鄉學校地域跨度大、缺少經費等因素制約,研修活動均在線上開展。當互聯網成為城鄉教師之間溝通交流的主要媒介,雖然能突破時空限制實現知識傳輸,但時空分離也帶來情感交互和社會活動的缺失[17],活動中共生單元的遠程“在場感”不強,在某種程度上會造成城鄉教師之間心理和情感的隔閡,難以滿足教師專業發展過程中的心理需求和情感需要。

(三)共生環境作用失向,導致共同體運行動力偏失

“名師課堂”共同體的運行動力由共生環境外部動力、共生單元內生動力和共生阻尼力組成,共生環境外部動力通過轉化為共生單元內生動力發揮作用。“名師課堂”共生系統中,共生單元之間性質差異小、空間距離感小、交流通暢,共生阻尼力較低,可以忽略。共同體建立之初,運行動力主要依靠共生環境的正向作用。共同體運行一段后,運行動力主要由共生單元內生動力與共生環境外部動力組成。

偏利共生模式不穩定的核心原因是共生體運行動力的偏失,這也是各地“名師課堂”難以穩定、持續運行的根本原因。實踐中,“名師課堂”共生環境由政策環境和技術環境組成,基本能保障研修活動順利開展。共同體運行一段時間后,因共生單元水平有限和共生模式難以互惠導致城鄉教師的內生動力不足,“名師課堂”難以達到預期效果,共同體僅依靠共生環境外部動力運行。間歇性出臺的政策難以令城鄉教師產生持久的內生動力,正向環境的積極作用逐漸下降,最終轉變為反向環境,推動“名師課堂”在偏離預期的軌道上越走越遠,直至停止運行。

四、“名師課堂”現實困境的破解路徑

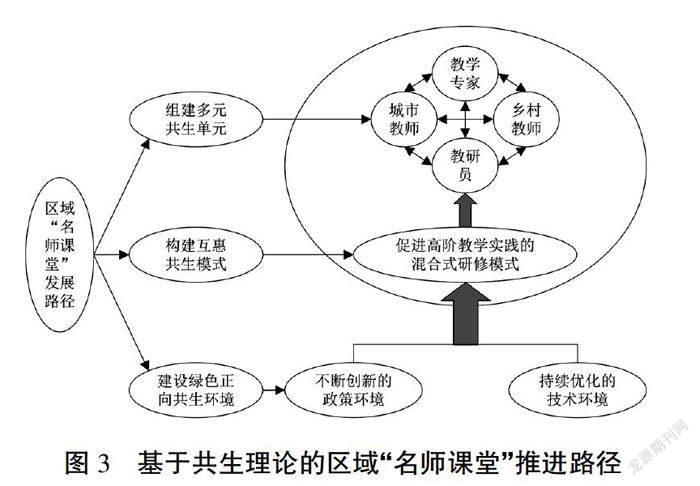

“名師課堂”網絡研修形態構建的核心是共生模式由當前狀態向一體化對稱共生狀態演變。依循共生系統三要素,生態系統平衡被打破后可以采取三種方式重新建立平衡:一是引入新共生單元;二是進行共生模式變革;三是改造外部環境。本研究團隊核心成員自2017年9月至今在內蒙古E市開展了“名師課堂”混合式研修實踐,遵循行動研究的范式,經歷三輪迭代,針對實踐中遇到的“名師課堂”研修深度不足、城鄉教師參與意愿不足、政策環境產生的動力不持久等問題,在共生理論的指導下,在區域管理員、教學專家、教研員和城鄉教師的共同努力下,經過長達五年的探索,構建出基于共生理論的區域“名師課堂”推進路徑,如圖3所示。“名師課堂”混合式研修實踐案例作為區域教育信息化核心成果支撐該市獲評教育部“基于教學改革、融合信息技術的新型教與學模式”實驗區、內蒙古自治區“互聯網+教育”地市級示范區。

(一)組建由教學專家引領的多元共生單元,促進深度研修

共生單元具有多元性、異質性、豐富性、系統性等特征,彼此因能量交換存在緊密的生態關聯。“名師課堂”共同體是不同個體分享專業實踐經驗的群體性組織,優質師資是提高實踐活動質量的必要條件[18],引入教學專家可以有效提高新能量產生的效率,促進深度研修,推動共生關系向一體化共生演變。實踐中,為了保障深度研修的有效實施,促進鄉村教師個性化發展,E市“名師課堂”按照學校自主結對、區域按研修主題指定學校結對等方式進行分組開展,實施小規模、項目式研修。以小學語文“名師智慧課堂”網絡研修為例,邀請省級師范大學教育技術學專業教授及其團隊等新共生單元作為引領者,組建了由地市級電化教育部門信息化教研員、3所鄉村小學13名語文教師、2所城市小學9名語文教師所組成的共生體。

共生體中教學專家、教研員、城市教師和鄉村教師四種共生單元,在共生系統中發揮著不同的作用。教學專家具有豐富的教學理論素養、教學實踐指導經驗和較高的課堂觀察分析能力,帶領教研員和城鄉教師開展面向區域教學改革的教學研究與實踐,是決定共生系統產生新能量、形成互惠共生模式的關鍵角色,對于研修活動的開展具有引領性、創新性、支撐性等作用,一般為高校學科課程與教學論專家或學科教學設計專家、知名學科教師,及其所帶領的研究團隊。教研員熟悉區域教育教學改革政策和城鄉教學實際現狀,了解城鄉教師教學水平,是維持“名師課堂”共生系統穩定性的關鍵角色,在將學科專家的教學理念轉化為城鄉教師的教學實踐、提高城鄉教師內生動力、發揮共生環境積極作用、推廣研修實踐成果等方面具有不可替代的作用,一般為電化教育機構、教學研究機構的教研員。城鄉教師是“名師課堂”共生系統的核心,其教學能力提升是“名師課堂”的價值追求和實踐效果的評價依據,其課堂教學實踐可以促進彼此成長、豐富學科專家的教學理念、提升教研員的教學指導能力。

(二)構建城鄉教師互惠共生模式,提高教師內生動力

實踐中,研究者發現僅由城鄉教師組成的共生關系難以實現平等交流、研修內容難以滿足鄉村教師的個性化需求,僅開展線上活動使得教師之間缺少必要的情感交流。E市在構建“名師課堂”互惠共生模式的過程中,在研修活動的角色設置、目標定位、內容設計、方式選擇、評價實施五個方面采取有效措施,以形成互惠共生關系為核心提高城鄉教師內生動力。雖然偏利共生模式難以在短時間內演變為對稱共生模式,但已開始呈現出向非對稱共生模式演變的趨勢。具體如下:

1. 在角色設置上明確城鄉教師的平等地位

“名師課堂”共生系統中,同時具備城市教師、鄉村教師兩類角色是共生單元必須具備的基本條件,兩類共生單元能量交換停止則共生關系結束,而其他類的共生單元都不具備這個特點。要達到一體化對稱共生狀態,就需要在共生單元角色設置上明確城鄉教師的平等地位,關鍵在于引入教學專家,通過專家的引領實現城鄉教師同等重要的主體地位的建立。城鄉教師兩類共生單元在研修活動中彼此相互尊重、平等交流、知識互補、資源共享,有助于鄉村教師建立自信心。城市教師的專業能力、豐富的教學經驗可以促進鄉村教師發展,鄉村教師所獨有的鄉土知識、小班化教學實踐可以促進城市教師發展。平等體現了城鄉教師的共生發展,形成“各美其美、美人之美、美美與共”互惠共生關系。平等體現了城鄉教師兩類共生單元個性化發展的機會平等,研修活動關注每一位教師的專業發展需求,給予教師差異化的精準指導。

2. 在目標定位上聚焦城鄉村教師的獲得感

獲得感是“名師課堂”共生單元能量交換質量的評價標準。“名師課堂”共生模式的目標是提升城鄉教師獲得感,尤其是鄉村教師獲得感。高獲得感的研修具有實用性、實戰性、即時性、實境性等特點,可以為教師教學能力提升提供清晰的路徑[19]。實用性強調研修應滿足共生單元成長需求,研修內容可以針對性解決工作中的實際問題。實戰性強調研修應提高共生單元應對風險和危機時的“韌性”,提升其適應不斷變化的外部空間的能力[20]。即時性強調減少研修與應用之間的時間間隔,針對實際問題開展時間較短、內容精簡的極簡研修。實境性強調在工作的真實情境或模擬真實情境中開展研修。

3. 在內容設計上強調城鄉教師的高階教學創新設計能力

“名師課堂”共生單元的主質參量為教學能力,實踐中主要表現為高階教學創新設計能力,旨在推進課堂教學創新、構建新型教學模式。高階教學是指向學生高階思維發展的深度學習的教學。在研修內容設計上,一是要面向區域教育教學改革需要,發展教師高階教學創新設計能力;二是通過高階性研修創新實踐,讓教師在高階研修活動中提高教學能力。具體實踐中,E市為了實現高階教學的常態化、規模化實施,讓城鄉教師,特別是鄉村年輕教師快速掌握高階教學能力,在北京師范大學專家團隊的支持下,引入了語文智慧課堂“211”教學模式,圍繞教學模式實踐構建了“名師課堂”混合式研修模式,極大地提升了城鄉教師的獲得感。

4. 在方式選擇上采用線上線下相結合的混合式研修

為提高共生單元相互作用的質量,減少傳遞過程中的能量損耗,“名師課堂”可以采用混合式研修方式。2018年,中共中央、國務院印發的《關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》強調,要“轉變培訓方式,推動信息技術與教師培訓的有機融合,實行線上線下相結合的混合式研修”[21]。在“互聯網+”理念與教師培訓改革的共同推動下,混合式研修成為當下教師培訓的新常態[22]。混合式研修可以充分發揮線上學習個性化、活動跨區域化等優點,以及線下學習觀察全面、情感交流充分等優點,實現線下實踐與線上學習的充分關聯與呼應。研修過程中,可以在線上開展理論探究學習、專家講座、集體備課、觀課議課、案例展示、經驗分享等活動,在線下開展教學實踐、校內集體備課、校內觀課議課、專家入校指導等活動,專家入校指導一般每個學期一次。

5. 在評價實施上形成數據支持的高效診斷

評價可以衡量主質參量的變化程度。在“互聯網+”背景下,移動聽評課、智能錄播、師生互動智能分析等應用場景正在普及,其核心是數據驅動的研修評價。數據驅動的研修評價可以為共生單元成長提供精準的依據指引,激發共生單元的參與動力,使得研修評價從經驗模糊評判、反饋調節欠缺,轉向利用數據挖掘工具開展的伴隨式研修行為分析[23]。此外,縱向的數據積累還可以描述共生單元主質參量的變化過程。實踐中,可以借助愛評課、iFIAS等課堂行為分析系統實現線上與線下相結合的混合式教學評價,形成課堂數據分析報告。

(三)建設迭代發展的綠色正向共生環境,形成持久的外部動力

在推進“名師課堂”的過程中,學校缺少聘請教學專家、開展線下活動、配備軟硬件設備的資金,城市學校不愿意與鄉村學校結對,教師參與研修難以獲得物質獎勵,軟硬件操作過于復雜等問題制約著研修活動的開展。綠色正向共生環境是“名師課堂”共生系統運行的基本保障,需要從政策、技術兩個方面進行建設,并在實踐中不斷迭代升級,持續激發共生單元的內生動力,為共同體運行注入持久的外部動力。綠色是指充分利用上級部門提供的和現有的各類資源支撐研修活動開展,避免重復建設,提升資源的使用效益。因此,E市先后制定了市級“三個課堂”推進、“互聯網+城鄉教育協同發展”工作等方案,列入市級教育行政部門年度重點工作,并納入全市“十四五”教育體育事業發展規劃中,從政策和技術兩個方面持續推進環境建設。具體如下:

1. 加強頂層設計,不斷創新政策環境

政策具有重要的導向作用,可以對教育實踐產生外部動力。“名師課堂”政策環境建設,要保障由教學專家引領的多元共生單元的組建、城鄉教師互惠共生模式的構建,同時要持久的、有針對性地激發各類共生單元的內生動力。政策內容涉及區域“名師課堂”推進規劃、共同體組建與考核、教師考核與激勵、經費投入、軟硬件設備更新、外生性資源引進等方面。各項政策要形成“組合拳”,并在實踐中不斷優化創新。實踐中,E市要求所有城市學校必須至少與1所鄉村學校結對,所有鄉村學校與市內外至少1所城市學校結對,結對時間不少于所在學段的學生就讀年限,簽署結對協議,并向市級教育行政部門備案。市級統籌建立“三個課堂”專項資金的方式,以年為單位向不同類型的參與學校提供不同金額的資金支持,每年為每所縣域內結對學校提供3萬元、跨縣域結對學校提供5萬元的資金支持,用于聘請教學專家、開展線下活動、更新軟硬件設備等工作。每年評選優秀課例,為課例主講教師頒發市級公開課證書。市內每個縣也配套制定了縣級推進方案。

2. 立足區域特征,持續優化技術環境

技術環境是影響“名師課堂”共生系統穩定性的關鍵因素之一。在建設過程中要充分利用現有軟硬件設備、普及極簡教育技術、探索新技術應用、加強優質研修資源的共建共享。充分利用各級教育云平臺和極簡教育技術應用,降低技術操作難度,提高共生單元使用體驗和相互之間的能量交換質量。積極探索人工智能、大數據、物聯網等新技術在研修活動中的應用,提高研修的智能化水平。利用“基礎教育精品課”等活動匯聚優秀課例供城鄉教師分析學習,利用中國大學慕課網、愛課程等平臺中的課程供城鄉教師自主學習。此外,還可以打造系列精品課例和教學資源向區域內全體教師共享,擴大研修成果的覆蓋面。實踐中,E市采取市級統籌資金的方式為全市每所中小學配備了網絡教學教研專用教室,建設了網絡教學教研平臺,同時積極普及以騰訊會議、CCtalk為代表的免費的極簡教育技術應用,極大地降低了“名師課堂”混合式研修的軟硬件投入和學習投入,提高了共生單元能量交換質量。

五、結 ? 語

利用“名師課堂”提升鄉村教師教學能力的實踐仍然任重道遠。一是“名師課堂”作為復雜的共生系統,受到區域教育生態系統運行慣性等多種因素的制約,難以在短時間內達到理想的一體化對稱共生狀態,需要持久的實踐創新。二是鄉村優秀教師流失問題依然存在,區域需要探索城鄉教師雙向流動的科學機制,持續提升鄉村教育的吸引力,構建既能培養優秀教師,又能吸引優秀教師,還能留住優秀教師的良性發展的鄉村教育生態。隨著我國教育現代化進程的不斷推進,教育信息化的支撐引領作用會更加凸顯,利用“名師課堂”等混合式研修手段縮小城鄉教師教學能力差距、促進區域基礎教育公平的成效會更加顯著。

[參考文獻]

[1] 王艷玲,胡惠閔.基礎教育教研工作轉型:理念倡導與實踐創新[J].全球教育展望,2019,48(12):31-41.

[2] 教育部.教育部關于印發《教育信息化2.0行動計劃》的通知[EB/OL].(2018-04-18)[2022-06-20].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201804/t20180425_334188.html.

[3] 胡小勇,曹宇星,宋宇,陳孝然,李婉怡.“三個課堂”促進新時代教育公平發展的研究[J].中國電化教育,2021(10):1-7.

[4] 張妮,楊琳,劉清堂.支持“三個課堂”應用的城鄉教師共同體模型及應用研究[J].中國電化教育,2021(9):122-130.

[5] 鄭旭東,饒景陽,賈洋洋.“三個課堂”促進義務教育優質均衡發展:演進歷史、戰略價值、關系解析與概念框架[J].現代教育技術,2021,31(6):14-22.

[6] 楊金勇.“三個課堂”縣域規模化應用模式與推進機制研究——基于邊疆民族山區的實踐探索[J].電化教育研究,2021,42(5):26-31.

[7] 王鑒.“互聯網+”視域中的教育學重建[J].新疆師范大學學報(哲學社會科學版),2017,38(4):23-29,2.

[8] PARACER S, AHMADJIAN V. Symbiosis: an introduction to biological associations[M]. Oxford: Oxford University Press, 2000:6.

[9] 袁純清.共生理論:兼論小型經濟[M].北京:經濟科學出版社,1998:7,16,29.

[10] 趙敏,藺海灃.校本教研共同體建構:從“共存”走向“共生”[J].教育研究,2016,37(12):112-119.

[11] 袁純清.共生理論及其對小型經濟的應用研究(上)[J].改革,1998(2):100-104.

[12] 孫德超,李揚.試析鄉村教育振興——基于城鄉教育資源共生的理論考察[J].教育研究,2020,41(12):57-66.

[13] 教育部.教育部關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的意見[EB/OL].(2019-11-25)[2022-06-20].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202003/t20200316_431659.html.

[14] 劉曉琳,張立國.技術增強型學習環境中的“離心效應”:現象、成因及破解[J].電化教育研究,2019,40(12):44-50.

[15] 杜志強,李蒙.當前中小學教師專業發展虛擬共同體建設的痼疾與應對之策[J].中國教育學刊,2021(9):90-92.

[16] 梁凱華,黎加厚.極簡培訓:提升教師獲得感的信息技術應用能力培訓新方式[J].電化教育研究,2021,42(4):122-128.

[17] 胡欽太.促進在線教育健康良性發展的多維審視[J].教育研究,2020,41(8):26-30.

[18] SAI X, SIRAJ S. Professional learning community in education: literature review[J]. The online journal of quality in higher education, 2015, 2(2): 65-78.

[19] 閆寒冰,苗冬玲,單俊豪,魏非,任友群.“互聯網+”時代教師信息技術能力培訓的方向與路徑[J].中國遠程教育,2019(1):1-8.

[20] 祝智庭,沈書生.數字韌性教育:賦能學生在日益復雜世界中幸福成長[J].現代遠程教育研究,2020,32(4):3-10.

[21] 中國政府網.中共中央 國務院關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見[EB/OL].(2018-01-31)[2022-06-20].http://www.gov.cn/xinwen/2018-01/31/content_5262659.htm.

[22] 魏非,李樹培.混合式研修:內涵、現狀與改進策略[J].教師教育研究,2017,29(5):26-30.

[23] 胡小勇,曹宇星.面向“互聯網+”的教研模式與發展路徑研究[J].中國電化教育,2019(6):80-85.

"Master Teacher Classroom" from A Symbiotic Perspective:

Essence, Dilemmas and Solutions

ZHANG Liguo1, ?LIANG Kaihua1, ?LIU Xiaolin1, ?ZHOU Fuyu1, ?KANG Xiaoyu2

(1.School of Education, Shaanxi Normal University, Xi'an Shaanxi 710062;

2.National Center for Educational Technology, ?Beijing 100031)

[Abstract] In the context of education digital transformation, the "master teacher classroom" is an important way to expand the coverage of high-quality teacher supply and achieve high-quality and balanced development of compulsory education. However, the existing research lacks perspective on its essence, which makes it difficult to grasp its practical direction and fundamentally solve the practical dilemmas. This paper innovatively introduces symbiosis theory to address the issue that the practical activities of "master teacher classroom" are ahead of the theoretical construction, and explains the essence of "master teacher classroom" in achieving symbiotic development of urban and rural teachers through reconstructing the form of online training, and its ultimate pattern of the symmetrical symbiosis of urban and rural teachers' integration. This paper demonstrates three practical dilemmas: insufficient research depth of urban and rural teachers due to the limited level of symbiosis units, insufficient endogenous motivation of urban and rural teachers due to non-reciprocity of symbiosis model, and lack of community operating power due to the disorientation of symbiosis environment. Based on the practice in the past five years, this paper puts forward some solutions to these problems, such as the establishment of a diversified symbiosis unit led by teaching experts, the construction of a reciprocal symbiosis model for urban and rural teachers, and the construction of a green positive environment for iterative development, in order to enhance the theoretical penetration of "master teacher classroom" and provide theoretical support for the large-scale and regular application of "master teacher classroom".

[Keywords] ?Master Teacher Classroom; Three Classrooms; Urban and Rural Teachers; Online Training; Integrated Development; Symbiosis Theory