混合痔行吻合器痔切除術術后出血預測模型的建立

陳珮 楊楓 李兵兵 郭德凱 張俊華

上海交通大學醫學院附屬松江醫院(籌)普外科,上海 201600

混合痔是一種很常見的肛門直腸疾病,通常認為是肛墊癥狀性擴大或下移導致,由疏松結締組織、平滑肌、動脈和靜脈血管形成的肛門黏膜突起[1]。混合痔主要表現是大便出血和脫垂,輕度的Ⅰ級和Ⅱ級痔瘡可以通過改變飲食或內痔套扎術、紅外線光凝治療,中度脫垂如較大的Ⅱ度和Ⅲ度痔瘡可行橡皮筋結扎固定或切除術,大的Ⅲ度痔瘡和Ⅳ度痔瘡需要切除部分脫垂組織,以實現更強的近端肛管內固定[2]。據報道,在美國,痔瘡患病率約為4.4%,45~65歲達到高峰[3],約1/3的痔瘡患者需要治療,其中55%患者沒有癥狀[4]。雖然確切原因尚不清楚,但痔瘡與增加痔靜脈叢壓力的疾病有關,例如便秘繼發于排便時用力,其他相關因素包括肥胖、懷孕、慢性腹瀉、肛交、肝硬化腹水、盆底功能障礙和低纖維飲食[5-6]。另外,也有相關報道稱痔瘡患病率可達40%,無癥狀痔瘡患病率約80%[7]。目前,治療混合痔的方法包括保守治療及手術治療。吻合器痔切除術(procedure for prolapse and hemorrhoids,PPH)相比傳統痔切除術,手術時間更短,術后疼痛更輕,恢復更快,能更早正常活動,傷口愈合更好,患者滿意度更高,具有更好的短期獲益,且兩者長期獲益相似[8-11]。一項納入1 077例患者的meta分析則指出,相比于傳統手術,PPH復發率、術后出血率均更低[12]。無論是何種手術方法,術后出血的并發癥一直備受關注,據報道,在沒有血栓形成的Ⅱ度、Ⅲ度和Ⅳ度混合痔中,PPH術后直腸出血的發生率為1%~11%,約5.6%的PPH術后直腸出血需要在兩周內重新入院[13],也有報道稱PPH中有14%的出血率[14],隨著外科醫生PPH經驗的增加,出血率從12.9%下降至4.4%[13]。法國的一項研究指出,術后早期出血占1.8%,且出血引起的并發癥較為嚴重[15]。本研究旨在通過分析患者PPH術后出血的危險因素,同時建立模型預測出血風險概率,以幫助臨床醫生通過減少危險因素降低該并發癥的發生率。

資料與方法

1.一般資料

本研究為回顧性研究。分析上海交通大學醫學院附屬松江醫院(籌)普外科于2016年12月至2021年5月收治的258例行PPH的混合痔患者,其中男115例,女143例,平均年齡45.64歲。納入標準:Ⅲ度及Ⅳ度混合痔;行PPH;術前術后資料完整。

2.方法

所有資料的采集均來自上海交通大學醫學院附屬松江醫院(籌)普外科電子病例系統,包括年齡、性別、是否高血壓、是否糖尿病、肛管放置時間、血紅蛋白、白細胞、白蛋白、丙氨酸轉移酶(ALT)、天冬氨酸轉移酶(AST)、肌酐、尿酸、血小板、活化部分凝血活酶時間(APTT)、國際標準化比值(INR)、凝血酶原時間(PT)、凝血酶時間(TT)、腸道準備是否充分、大便是否干結、是否應用抗生素。

3.統計學方法

利用SPSS 26.0軟件對數據進行分析,單因素分析中,符合正態分布的計量資料以均數±標準差()表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗,計數資料以例(%)表示,組間比較采用χ2檢驗;運用logistic回歸分析進行多因素分析并建立相關模型,同時運用受試者工作特征曲線(ROC)對模型的預測效力進行檢驗,P<0.05表示差異有統計學意義。

結 果

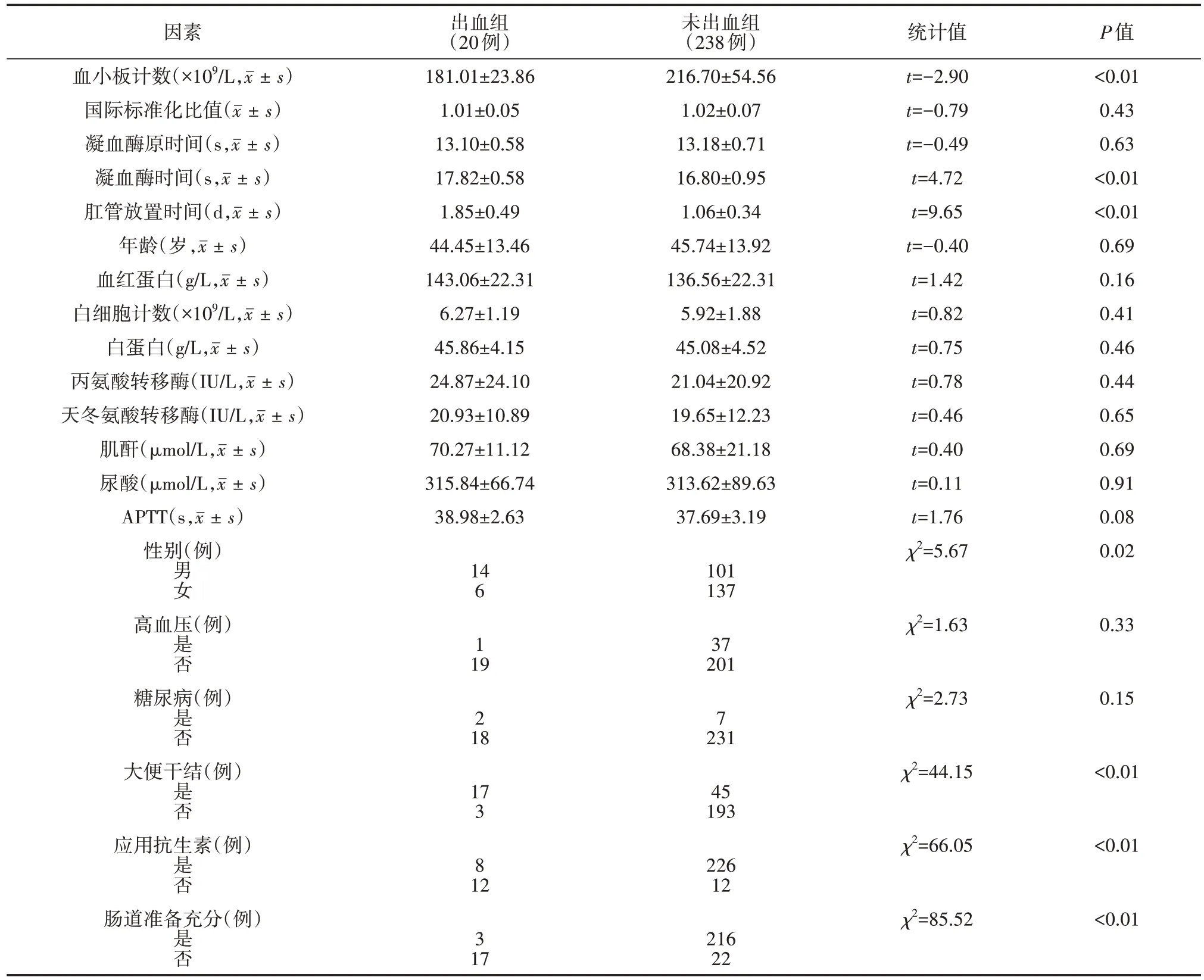

1.單因素分析(表1)

表1 行吻合器痔切除術的混合痔患者術后出血的單因素分析

按有無術后出血將患者分為出血組(20例)和未出血組(238例)。單因素分析顯示,血小板、TT、肛管放置時間、性別、是否大便干結、是否應用抗生素、腸道準備是否充分比較差異均有統計學意義(均P<0.05);而INR、PT、年齡、血紅蛋白、白細胞、白蛋白、ALT、AST、肌酐、尿酸、APTT、高血壓、糖尿病比較差異均無統計學意義(均P>0.05)。

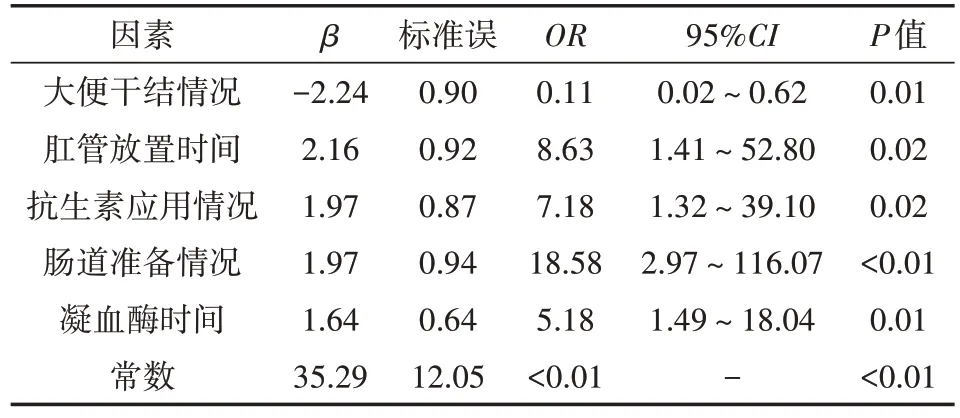

2.多因素分析(表2)

表2 258例行吻合器痔切除術的混合痔患者術后出血危險因素的logistic回歸分析

根據logistic回歸分析結果,大便干結、肛管放置時間、抗生素應用、腸道準備情況、TT為PPH術后出血的獨立危險因素(均P<0.05)。同時,當大便順暢不干結時,出血概率為大便干結患者的0.11倍(OR=0.11);當肛管放置時間每增加1 d,出血概率相應增加8.63倍(OR=8.63);不用抗生素的患者出血風險增加7.18倍(OR=7.18);腸道準備不充分的患者其出血風險將增加18.58倍(OR=18.58);TT每延長1 s,患者出血風險將增加5.18(OR=5.18)。

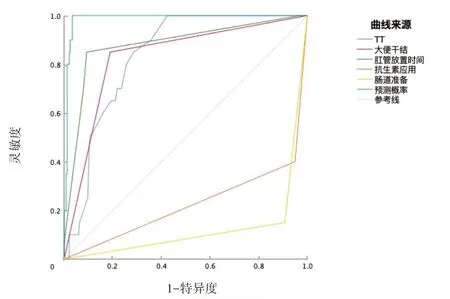

3.建立PPH術后出血預測模型并進行驗證

根據以上logistic回歸分析結果,我們可以建立分析模型:Y=1/[1+EXP(2.16×肛管放置時間-2.24×大便干結+1.97×不使用抗生素+2.92×腸道準備不充分+1.64×TT-35.29)],Y代表PPH術后患者出血的概率,當大便干結、未使用抗生素、腸道準備不充分記為1,否則記為0。利用ROC(圖1)對該模型進行驗證,曲線下面積(AUC)為0.987,提示該模型具有良好的預測效力,約登指數=靈敏度-(1-特異度),當約登指數為0.97,此時靈敏度為1.00,特異度為0.97。

圖1 258例行吻合器痔切除術的混合痔患者術后出血預測模型的受試者工作特征曲線(ROC)

討 論

痔瘡是一種常見疾病,為降低手術并發癥,多年來,多項研究也進行了嘗試和探索,采用選擇性直腸黏膜吻合器切除術或聯合完整肛管上皮保留手術治療混合痔[16-18]。有研究指出,針對Ⅱ度及Ⅲ度或者癥狀更輕的患者,采用痔瘡激光手術治療,其疼痛、出血、肛門瘙癢和急性痔瘡綜合征的發生率降低了75%~80%,在術后12個月的隨訪中痔瘡復發率為7%[19]。也有研究對Ⅱ度、Ⅲ度及Ⅳ度患者采用經肛門痔動脈去動脈化多普勒手術,治療前后其疼痛、出血、復發率比較差異均有統計學意義(均P<0.001),取得了良好的療效[20]。鄭少康和杜剛毅[21]的研究顯示,內括約肌部分切斷術對預防環狀混合痔術后并發肛門狹窄、傷口疼痛、肛緣水腫有較好的療效。

PPH為Ⅲ度及Ⅳ度患者的常用治療手段,但術后出血作為其并發癥之一,容易引起患者恐慌及焦慮,且臨床中偶爾也可見較為嚴重的出血。在本次研究中,我們嘗試對各種因素進行分析,得出術后出血的危險因素,同時對于行PPH的患者術后出血并發癥的概率進行預測,對于出血概率高的患者進行更多關注,盡量去除危險因素,降低患者出血概率,從而降低術后并發癥,提高手術安全性,減少患者的痛苦。

本研究結果顯示,大便干結、肛管放置時間、抗生素應用、腸道準備情況、TT在混合痔術后出血中差異均有統計學意義。當大便順暢不干結時,出血概率為大便干結患者的0.11倍(OR=0.11),考慮為大便干結會劃傷黏膜,同時,患者排便費力導致肛門內壓力增高,血管叢充血,從而導致傷口出血風險的增加。PPH術后肛門內放置的肛管一般為空腔橡膠管,其表面包裹凡士林紗布,一般包裹直徑較大,在術后當天,會起到壓迫止血的作用,同時空腔起到了通氣、觀察出血的作用,當存在出血時,血液可沿著空腔排出,本次研究發現不出血組其平均放置時間為1.06 d,而出血組肛管的放置時間為1.85 d,分析數據得知當肛管放置時間每增加1 d,出血概率相應增加8.63倍(OR=8.63),原因可能為當放置時間較長時,可能導致肛管壓迫直腸傷口,短期內放置可以起到壓迫止血的作用,時間過長則會因壓迫導致的局部血供變差占據主導,從而導致黏膜糜爛,糜爛區域毛細血管叢出血,提示我們在PPH術后應合理安排肛管放置時間,不宜過長,推薦放置時間不超過1 d。本次研究發現,不用抗生素的患者其出血風險增加7.18倍(OR=7.18),我們團隊考慮抗生素在應用過程中,可以減少傷口炎性反應,減少傷口周圍炎性滲出,因痔瘡手術為Ⅱ類切口,腸道存在大量定植細菌,術后創傷可能導致病原菌的入侵,從而導致感染,進而引起黏膜糜爛及出血。以往的研究表明,炎性細胞因子和信號調節因子暴露于感染或各種應激后被激活,在組織中的實質細胞、外周免疫細胞、基質細胞和癌細胞的病理功能中發揮著至關重要的作用[22],該研究提示感染后炎性細胞因子及信號調節因子的激活,可能導致直腸微環境的改變及組織的進一步病理性改變,從而形成不良循環,早期預防及控制感染的發生,有利于腸道黏膜的恢復。一項包含1 326例患者的薈萃分析顯示,開放式和縫合式痔切除術術后傷口感染僅占1.7%,其在文中指出,胃腸道系統盡管有大量微生物存在,然而由于其血供豐富,除非存在免疫缺陷,否則感染的發生概率并不是很高,常見的肛周感染中,肛瘺及肛周膿腫等慢性炎癥的發生與肛周局部免疫缺陷的發生有關[23]。同樣有報道指出,局部肛門因素包括充足的免疫系統、細胞和體液因子,并有良好的血供,正常個體會產生更有效的抵抗,當平衡被打破,則可能會導致菌血癥的發生[22]。定植菌的存在會使痔切除術后疼痛增加,繼發性出血發生率為1.2%~5.4%,通常發生在痔切除術后7~10 d,其典型的原因是局部敗血癥[24],以上的研究均提示我們控制感染、減少炎性反應對于局部傷口的恢復十分重要。本次研究表明,腸道準備不充分的患者其出血風險將增加18.58倍(OR=18.58),較多患者在術前沒有進行良好的腸道準備(一般要求術前幾日進食少渣飲食或者半流質,術前1晚服用恒康正清后排便至清水為良好的腸道準備),良好的腸道準備可以為手術醫生提供更好的手術視野,減少對手術操作的影響,同時,減少術中及術后殘存大便中菌群對于傷口的污染,無論是本次的研究還是文獻中的報道,均提示痔瘡圍手術期應用抗生素對患者來說均是有利的[22-24]。本次研究表明,TT每延長1 s,患者出血風險將增加5.18倍,TT為凝血功能的一項重要指標,當患者TT出現延長時,可導致凝血功能出現障礙,這提示在患者術前檢查中,若出現TT延長,盡量予以糾正后再行手術治療。另外,本次的研究也對患者其他因素進行了分析,性別以及年齡兩組間比較差異均無統計學意義,值得注意的是,高血壓、糖尿病患者在出血并發癥方面同樣差異均無統計學意義,可能是因為糖尿病、高血壓在圍手術期會進行評估控制,大部分患者都控制良好,提示在臨床工作中,注意圍手術期基礎疾病的管理能降低出血的風險。

本次研究不足之處:本次研究出血組病例相對較少,因痔瘡術后出血概率為1%~11%[13],本次研究出血概率為7.75%(20/258),在今后的研究中可以增加時間跨度從而增加樣本量,會使研究更加合理。本次研究為回顧性分析,同大多數回顧性分析一樣,不可避免地可能存在一定的選擇偏移和信息偏倚。另外,本次研究為單中心研究,在今后的研究中可聯合其他中心進行多中心研究,同時增加樣本量,降低各類偏倚的發生。在今后的工作中,可以對該模型進行真實病例驗證其預測率,盡管存在一些不足之處,但是本次模型對于痔瘡術后出血的危險因素進行了分析,對于該研究的危險因素在圍手術期進行控制,可以降低出血的風險,對于臨床仍具有一定的指導意義。

混合痔發病率高,給患者的生活工作都帶來一定的困擾,且部分癥狀嚴重的患者會導致貧血甚至休克的發生,目前,隨著醫療手段的不斷豐富,越來越多的患者選擇手術治療。因混合痔術后出血導致患者焦慮恐慌,個別出血嚴重的患者會產生強烈的恐懼心理,同時,多次入院以及出血治療導致住院時間延長,住院費用增加,醫患關系緊張,以及臨床醫生在工作中會產生心理壓力。綜上所述,本次研究通過回顧性分析258例行PPH的患者,得出PPH術后出血的危險因素,并建立了預測出血概率的模型,同時運用ROC對該模型檢驗效力進行了驗證。希望本次研究能對臨床工作提供一定的參考意義,減少PPH術后出血并發癥的發生。

作者貢獻聲明本文章試驗設計由所有作者共同討論完成;陳珮:撰寫文章、統計分析;楊楓、李兵兵、郭德凱:采集數據;張俊華:獲取研究經費,對文章的知識性內容作批評性審閱