在羅馬發現古埃及

朱明

華東師范大學歷史學系教授,上海市曙光學者。長期從事歐洲史、城市史、全球史的研究和教學。著有《狼與雛菊:在時空中閱讀意大利城市》《巴勒莫:一部全球史》《文藝復興時期歐洲經濟體的興衰》《歐洲中世紀城市的結構與空間》等。

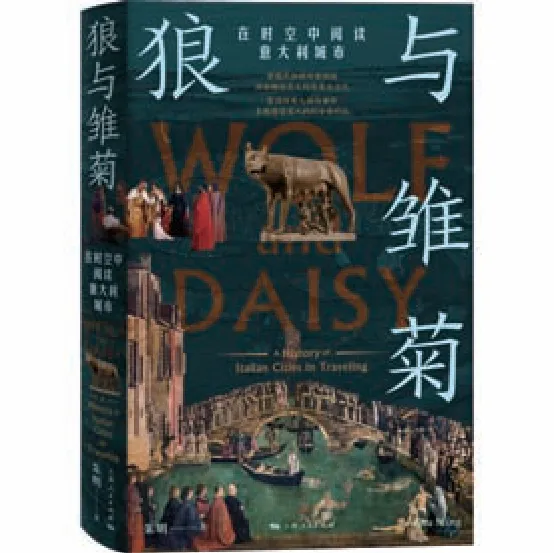

《狼與雛菊:在時空中閱讀意大利城市》

朱明 著/上海人民出版社/2022.9/128.00元

在羅馬城墻的圣保羅門旁邊,也就是地鐵B 線金字塔(Piramide)站附近矗立著一座金字塔。這座金字塔叫作“塞斯提烏斯金字塔”,建于公元前18—前12 年,是當時的保民官蓋烏斯·塞斯提烏斯(Caius Cestius Epulone)的墓。這座金字塔模仿了吉薩大金字塔,塔身高37 米,底座邊長為30 米,磚石結構,外表是白色的大理石。三個世紀后的271—275 年,奧勒良皇帝修建羅馬城墻時利用了這座金字塔,將其作為城墻的一部分,因此看上去就像城墻的一個堡壘。這里位于羅馬城中心的南邊,附近有巨大的卡拉卡拉浴場,往北是馬西莫賽車場和羅馬廣場,是一處不那么引人注意的地方。但是,在象征著歐洲文明的城市羅馬發現這樣的埃及元素,還是會令人覺得好奇。

其實像這樣的古埃及景觀,在羅馬城里還有不少,譬如方尖碑,在羅馬城里行走,時不時地就會碰到。這座城市里居然有多達十幾座來自埃及的方尖碑,最容易見到的是人民廣場上的方尖碑,公元前13 世紀由埃及法老拉美西斯二世建造,原本位于埃及赫利奧波利斯的太陽神拉神神廟中,公元前10 年被遠征埃及的屋大維運回羅馬,先是立在馬西莫賽車場中央,1589 年被教皇西斯廷五世(SixtusV,1585—1590 年在位)運到了人民廣場上。屋大維從埃及運回了兩座方尖碑,另一座現在被立在意大利眾議院所在的蒙泰奇托里奧(Montecitorio)廣場上。屋大維剛把它運到羅馬時把它立在了戰神廣場上,由于方尖碑的頂上是個日晷,中間的小孔可以將日光投射到地面上以標明時間,所以當時被作為計時工具用。

對方尖碑最癡迷的皇帝莫過于圖密善(Domitian,81—96 年在位),他從埃及運回了很多方尖碑,比如今天立在戴克里先浴場上的、萬神殿前面的廣場上的、切里奧山丘別墅中的、萬神殿附近的密涅瓦神廟遺址上由一座白色小象馱著的,這些方尖碑剛到羅馬時都被立在戰神廣場上的伊西斯女神神廟前。而且,圖密善比較識貨,前三座方尖碑都是古埃及著名的法老拉美西斯二世的,象征著古埃及法老的赫赫戰功。圖密善不僅從埃及運來了方尖碑,甚至還進行“高仿”,如納沃納廣場的四河噴泉上的、圣母大殿后面廣場上的、意大利總統府(奎里納爾宮)前廣場上的方尖碑,都是圖密善命人從埃及運來珍貴的紅色花崗巖,然后仿造出來的。其中,后兩座方尖碑是圖密善立于奧古斯都陵墓前的一對。

而最常見到的,同時也是最有氣魄的是梵蒂岡圣彼得廣場上的方尖碑,這一座方尖碑是公元37 年卡里古拉皇帝(Caligula,37—41 年在位)從埃及運來的,1586 年由教皇西斯廷五世讓建筑師費了很大的周折運到了圣彼得廣場,又給方尖碑的頂部加上了高度近6米的十字架。

對于羅馬而言,埃及既是亞歷山大大帝的遺產,又是古埃及法老的遺產,還是重要的糧食產地和商業要地。就在羅馬一步步將地中海變成自己的內湖時,埃及成為了其中最重要的一個環節。早在亞歷山大帝國分裂時,埃及的托勒密王朝甫一建立就同羅馬建立了同盟關系,但是,羅馬霸權的臥榻豈容他人酣睡。到公元前30 年,埃及被并入羅馬帝國,成為一個行省,并且是屋大維的私人領地。在這個過程中,埃及風很快流行于羅馬,并迅速進入羅馬上層社會。

愷撒也引導了東方風情在羅馬的流行。公元前48年,愷撒與克利奧帕特拉聯姻,兩年后將女王帶到羅馬,同他一道住在臺伯河西邊的別墅。愷撒還在今大斗獸場旁邊的維納斯神廟(Venere Genitrice)前立了一尊女王的金像。到公元前31 年,屋大維打敗安東尼,直接接管埃及后,埃及風更加流行。此后幾百年里,整個意大利尤其是羅馬豎起了大量東方神的雕像、法老像、斯芬克斯像,浮雕和方尖碑被從埃及的卡爾納克神廟、赫利奧波利斯神廟、塞伊斯、亞歷山大里亞等重要的儀式中心運往羅馬,或者由羅馬人訂購并在埃及制作。方尖碑上還保留著銘文,或許圖特摩斯三世、拉美西斯二世這些法老根本不為羅馬人所知,但這依然不影響他們贊助的方尖碑在羅馬城里流行。

為什么古羅馬人會對方尖碑等古埃及元素那么癡迷呢?

根據歷史記載我們可以看出,熱衷于搬運和制造方尖碑的屋大維、圖密善等基本是公元1 世紀的人物,這時期的羅馬正處于從共和國向帝國的轉型中,新生的帝國政權急切地想要樹立權威,而剛剛被征服和兼并的埃及恰好可以提供權力符號的資源。