通過宋畫,“走進”歷史的更深稟賦

◆文/李春光

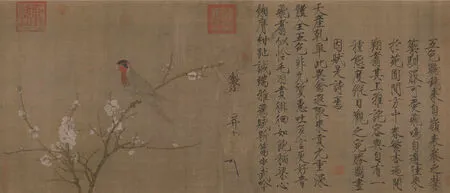

《走進宋畫:10—13世紀的中國文藝復興》

李冬君 著

北京時代華文書局/2022.9/177.00元

李冬君

獨立歷史學者。主要著作有《孔子圣化與儒者革命》《落花一瞬》《鄉愁的天際線》《中國私學百年祭——嚴修新私學與中國近代政治文化系年》,合著有《文化的江山》《回到古典世界》《自由的款式》《通往立憲之路》《中國政治思想通史· 近代卷》,譯著有《國權與民權的變奏——日本明治精神結構》《葉隱聞書》。

如果不理解“文化的江山”,我們也許會錯失《走進宋畫:10—13 世紀的中國文藝復興》(以下簡稱《走進宋畫》)的正確打開方式。初看書名,我們興許會認為這是一部單純聚焦于宋代繪畫史的作品,然而事情并非如此簡單,《走進宋畫》真正的題眼不在“宋畫”,而在于“走進”。在這里,“走進”絕不僅僅意味著一種物理行動意義上的視覺觸碰或思想進入,更意味著一種心智視域的首要卷入,或者用哲學的語言來說,一種心靈對于更大真理尺度的打開與開展——一種更大真理尺度上的“走進”。

之所以這樣說,原因就在于作者李冬君對于“文藝復興”的創造性領會上,她在本書的導讀開篇這樣描繪道:

我們是這樣認為的,人類歷史,不是所有的文明都有文藝復興,只有經歷了“軸心時代”的文明才具備了文藝復興的前提;人類歷史上,文藝復興也并非只有一次,一個連續性的文明的文藝復興會表現出階段性,反復或多次出現,比如中國文明。

我們從中可以發現,上邊這一段話提出了兩個十分重要的論斷:其一,文藝復興必定以“軸心時代”作為思想基礎,所謂文藝復興就是對“軸心時代”的文明真理進行再次回歸與更新;其二,基于“軸心時代”的某種真理特質,對于一個如中國這樣的連續性文明來說,文藝復興絕不會只有一次,而將多次出現。在這里,李冬君相當“含蓄”地提出了一個極具野心且相當后現代的思想假說,那便是:文藝復興背后通達的是一種更深的人性稟賦,并揭示了一種更大的真理尺度,甚至于“幾乎成為檢驗任何一個文明是否具有普世性審美的唯一尺度”。

這種更深的人性稟賦乃至更大的真理尺度所生成的世界進程,就是一種表征更大的真理的歷史——審美的歷史,而遵循審美之歷史敘述所呈現出來的世界,尤其是中國的如斯“世界”,便是“文化的江山”。如此看來,也許李冬君從心靈深處從來就認定:只有文化的江山或者文化的中國,才是蘊藏著“中國”真正原生文明精華乃至原生文明基因的真正中國。與之相對的,則是“二十四史”中那個“王朝的中國”——僅僅代表了一種表征較低真理尺度的表象意義的中國,這也恰恰是李冬君和她的先生劉剛在他們共同創作的“文化的江山”系列中一以貫之的思想信念。就此而言,《走進宋畫》在這種更大真理尺度的視域中走進了“文化中國”的又一次文藝復興時代——宋代,也走進了以繪畫為主角的文化的江山,這一點毫無疑問。

《走進宋畫》的另一個重要特色是東西方的文化比較,這并非一部專門以跨文化作為主要內容導向的作品,但是其中的東西方文化比較的敘事要義可謂融入到了李冬君的寫作基因之中。我們往往能在書中詮釋某位畫家在藝術史演化中的重要精神內核或某個重要藝術史變遷階段的關鍵節點中,看到作者運用東西方文化比較的闡述方式帶領讀者進行跨越文化視角局限的人類性視野的思想開拓。

例如書中在描述南唐后主李煜的“藝術倫理”時,就是拿古希臘的悲劇精神作為一種比較性的尺度來進行衡量的。所謂“悲劇精神”就是一種不怨天、不尤人,不沉迷于悲情冤念的命運理性。從“王朝中國”的歷史記錄來看,李煜因創作懷念故國的詞句而被宋太宗賜死,那句“故國不堪回首月明中”在這樣的記錄中立刻就變成了一種亡國悲情的個人絕唱——這很沒“悲劇精神”。然而,若從“文化中國”的尺度來看,李煜的精神生命全然超越了朝代興亡,至今影響著我們,從而實現了普適性與現代性,造就了“詩人向詩而生,因詩而亡”的超越時間的命運理性,悲劇精神油然而生。當作者敘述南唐的另外一位重要畫家周文矩的仕女畫的藝術邊界之開拓時,同樣是以對比意大利文藝復興“三杰”之達·芬奇的方式,將之視為一種創造性的“觀念的冒險”,“從神佛到仕女的轉型,是不是有點像從圣母向蒙娜麗莎的轉型呢……達·芬奇如此,周文矩也如此。可達·芬奇比周文矩晚了500 多年,也就是說中國藝術所經歷的那一場世俗化的‘觀念的冒險’比西方早了500 余年”。

同時,書中對中國山水畫于“文化中國”中的地位進行評述時,也非常精彩地跟西方藝術中的“信仰”內容特質進行了一番對比,以表達中國山水畫對于構建中國人心靈的終極安放之處的重要作用:“一般來說,西方人有天堂可去,中國人有江山可往;西方人畫了多少天堂,中國人同樣就畫了多少山水。”

除了跨文化之外,《走進宋畫》中還有大量的跨學科“設計”。譬如作者描述宋代文藝復興高潮的代表者——米芾開創的“墨戲”之繪畫寫意技法時,就是從藝術與科學跨界之角度,用“墨的波粒二象性”作為標題進行了刻畫,形容這種開創性的技法在造型上將墨線打散而還原為點,成為“米點”——粒子性,同時又連點成線、積點成片——波動性,遂成一種自由、整體而獨特的“點墨寫意”的藝術語言。然而,《走進宋畫》并沒有止步于簡單意義上的藝術與科學的跨界,更體現為一種美育視野下的未來性跨界,因為這部著作最大的特色即是通篇讓人沉浸在一種鮮活生命力克艱辛而創造精神碩果的藝術家“個人史詩”的性靈之流中,雖說李冬君謹慎地提到這部書是使用評傳加賞析的方式來進行創作的,但事實上,如若深度分析整部書的敘事流,我們便會發現那種站在一種冷漠的“他者”角度來進行評論與賞析的段落,早已融入到了從藝術家到整個時代的繪畫“史詩”中了——一種在消弭了主客體二元對峙的性靈之流的場域中使人進入心靈天性的領會,我們會把這樣的對于受眾而言的心智交互模式及其知識傳遞方式稱作“美育”。

因此,當我們打開《走進宋畫》之時,映入眼簾的“走進宋畫”之“走進”便已然埋下了“美育”的種子。在這里“美育”最核心的東西反而不是“美”,而在于“育”,因為這里的“育”早已不是教者與受者二元對峙的那種純粹理性意義上的“教育”,恰恰通達的是“統攝”本身所展開的“場育”或“化育”,正如整部書所營造的個人與時代“史詩”的性靈場域。于是,《走進宋畫》的跨學科首先跨越的便是從藝術史學到美育,而美育的基本要義正是用以彌合藝術與科學鴻溝的關鍵之匙,就此而言,整部書便從一種橋梁性的視野進入到了藝術與科學跨學科融合的更大真理尺度的非線性領域里。就像《走進宋畫》為我們揭示的那個宋代“文藝復興”高潮時分的標志性事件:西園雅集。公元1087年,在這個接近中國古代史上文明綜合指標最高的年份,蘇東坡在駙馬王詵的宅邸西園,召集了文壇頂尖的16 人雅集。這16 人又被稱為“西園十六士”,其中可謂儒釋道“精英薈萃”,既有我們耳熟能詳的蘇轍、秦觀,又有著名僧人圓通、道士陳碧虛。實際上,“藝術與科學”是西方近代知識分類所造成的學科概念,如果追溯其哲學本源,它們更應該稱為“直覺與宇宙觀”,對于當時的中國來說,這兩者對應的便是“道”與“佛”,而宋代恰恰是儒釋道成功融合的標志性時代。

敘述到這里,《走進宋畫》似乎在引導我們進入一種當下的時代性反思:東方的原生文明基因是否奠基于“藝術與科學”的融合之處?主要基于西方文化的現代知識譜系走了一大圈而行將邁入整體范式變革的“奇點”,是否正是東方原生文明基因奠基自身的“起點”?在文明沖突彰顯于世的今天,這一個人類整體知識譜系范式變革的“奇點”所在的領域,是否能讓東西方真正相遇?

我想,這些問題背后的領會也許便是《走進宋畫》試圖為我們揭示的歷史更深的稟賦吧。