丹青未了—略談李苦禪的藝術(shù)探索

□ 諸葛英良

一

1922年,李苦禪獨自來京,考取國立北京美術(shù)學校(即后來的國立北平藝術(shù)專科學校)西畫系,靠夜間拉人力車維持生計,極其艱苦。同學林一廬贈其藝名為“苦禪”,自此以“苦禪”名于世,中國美術(shù)史上多了一個藝術(shù)的苦行僧。從資料中來看,李苦禪在校期間,西畫系吳法鼎任教務(wù)長,李毅士任主任,王悅之、高春來、夏柏銘、嚴智開繼任主任,教師有齊提爾(捷克籍)、克羅多(法籍)、惠具利(法籍)、陳曉江和李景綱。這些教師中很多都有留學背景。吳法鼎為1911年首批留歐公費生,赴巴黎學習法律,后放棄法學專攻美術(shù),成為留法學生中習美術(shù)之第一人。初在高拉羅西畫室,后入巴黎國立高等美術(shù)學校學習。1919年回國,相繼任北京大學畫法研究會導師、北京美術(shù)學校教授、北京美術(shù)專門學校教授兼教務(wù)長。1923年與美專西畫同仁李毅士等創(chuàng)辦“阿博洛學會”,同年因與北京美專領(lǐng)導意見不合而辭職。李毅士自幼喜愛繪畫,曾赴英國十余載,在格拉斯哥美術(shù)學院學過西畫,是我國最早到英國留學的學生之一。本習物理,善西畫,喜作黑白畫,用西法畫中國歷史畫,尤喜畫《長恨歌》。再如王悅之青年時期赴日本求學,1920年回國,在上海、北平、杭州等地從事文學與繪畫創(chuàng)作。傳播西學,傳授西畫之法成為了知識分子在苦難中國最樸素的救亡圖存和思想啟蒙的途徑。現(xiàn)代學院教學體系的建立與創(chuàng)作實踐一起構(gòu)筑了現(xiàn)代美術(shù)的新格局。

李苦禪寫生作品一組

中國人是從西方古典寫實主義繪畫開始了解西洋畫的。這種繪畫方式,以科學為基礎(chǔ),再現(xiàn)的客觀真實,畫面表現(xiàn)的質(zhì)感與量感、空間感都非常逼真,畫面合乎焦點透視,人物合乎人體解剖結(jié)構(gòu)。引自西方美術(shù)學院的素描教學,如同數(shù)學的教學,由石膏幾何體而至石膏頭像,由石膏像而真人寫生,李苦禪繪畫的基礎(chǔ)教育,是更為直接的外國教育體系平移到中國,從這一點上來說,恐怕比現(xiàn)今美術(shù)學院的學生西化程度還要純粹。

20世紀30年代,李苦禪曾與朋友組織中西畫會“吼虹畫社”,力倡美術(shù)教育的中西融合。他認識到,當時美術(shù)創(chuàng)新,其核心是融合西法,以西方來改造傳統(tǒng)。復雜的藝術(shù)思潮下,李苦禪在美術(shù)運動的最前端,接受和熟悉了西方繪畫,并經(jīng)過探索之后較早地回到了中國畫文脈,這樣的選擇本身,是具有前瞻性的,體現(xiàn)了他的文化自覺意識。1923年秋,李苦禪拜齊白石為師,成為齊白石第一位入室弟子。白日學習西畫,晚間抽空到齊家學習中國畫。齊翁待其甚善,不僅絕不收取學資,而且贈其顏料、紙墨,毫無保守,援筆示范,令其感恩終生。

1930年,林風眠在請潘天壽來校任教的同時,又致信齊白石,請他南下,齊白石以年事已高,不便多動為由,沒有答應(yīng),遂推薦李苦禪南下,任教于杭州國立藝專。

臺北故宮博物院原副院長李霖燦曾回憶道:“李苦禪老師教我的時候,記得是預科的三年級。他為人特別謙恭,上課時,一再說自己也是一個學生,和大家來共同研究國畫等等話語。倒也很像是一位大學長,帶來了不少動物標本,八哥、烏鴉、鶴、鷹之類,擺滿了課堂之上。而且主張寫生,且不斷叮囑示范,同學們見他平易近人,大家都樂于和他親近,真發(fā)揮了‘打成一片’的和諧效果。”

李苦禪和潘天壽西湖邊的技藝切磋成為美術(shù)史中的一段佳話,二者的畫作也常常為論者作比。潘天壽的藝術(shù)強悍、霸氣、奇險、冷峻,容易喚起觀者內(nèi)心深處的生命張力,甚至有論者指出潘天壽的藝術(shù)未臻化境,因為他的畫明顯讓人感受到“造”與“作”即苦心經(jīng)營的痕跡。如果以這個說法來評判李苦禪和潘天壽藝術(shù)價值的高下是極其不公的。因為二者藝術(shù)發(fā)展的邏輯并非是平行的,而是相互獨立的。

20世紀60年代初,潘天壽書畫展在京開幕并刊發(fā)于《光明日報》后,北京畫院與中央美術(shù)學院等單位皆開研討會,李苦禪在會上的發(fā)言最是中肯、樸素:“老潘(指潘天壽)進京搞個展,余收獲頗多。中國花鳥畫自古至今,就寫意花鳥畫而言,論成就當首推徐青藤及朱雪個也,余以為是這樣。其次吳俊卿,再后當屬余師白石翁。以后可為潘公天壽耳。曾有人贈‘南潘北李’之稱號,蓋起于林風眠先生與白石翁,余實則嘗不及也。潘兄一生平穩(wěn),作畫亦未間斷,故功力深厚,尤以線著稱,在當今畫壇是非常獨到的。無奈余之生活坎坷,奇遇九死一生,藝術(shù)方面或作或輟數(shù)月數(shù)年,因此功力不如老潘。然仍以此稱謂我們,應(yīng)存?zhèn)€人之偏見也。潘兄作畫嚴謹,所制大小幅,件件皆為精品,實在難得。吾則隨意,時常游戲筆墨,認為自然隨意才能達到禪意在其中。常與人且聊且畫,漫不經(jīng)心處亦存不朽之物耳。風格不同,追求有別,才有百花齊放之局面,才有所謂之稱號。我以為京派畫家遠不及江南,京人多閉門作畫,或借或抄,或用筆或用大刷,據(jù)說還有添膠加鹽、印拓等之法及工具材料制作而成。長久下去,中國畫將會向制作方向發(fā)展,那將會誤入歧途,失去了寫意的生命力。有人說‘只要效果好就可’,這種做法是危險的。愚以為,不管怎樣創(chuàng)新發(fā)展,骨法用筆、氣韻生動是永遠也不可丟掉的。”(此稿手跡見《李苦禪全集》)

二

中國畫的現(xiàn)代再生,主要有兩條道路:一是堅持中國畫筆墨的系統(tǒng),從自然造化中獲得生機;二是引入西方學院化的寫實教育直面現(xiàn)實。這是非常學理化的歸納。20世紀中國畫史的事實卻是,無論堅持傳統(tǒng)還是以西畫入手的變革,都不同程度地引入了寫生的概念。國畫大師們或曾經(jīng)接受過學院派的基礎(chǔ)訓練,如李苦禪、潘天壽,或壯年時期出門遠游,默識心記,積累寫生畫稿,都從寫生中找到了求新求變之路。

李苦禪有扎實的素描和速寫基礎(chǔ),捕捉對象的能力高于前輩。在此基礎(chǔ)上以畫家之眼去加工、改造對象,突出神態(tài),創(chuàng)造出自己的藝術(shù)語言。從現(xiàn)存的標本寫生習作可知,李苦禪早年著意做過認真的科學意義的結(jié)構(gòu)研究。早期創(chuàng)作的鷺的形象,酷似對象,用筆不茍。但他通過藝術(shù)提純,去掉了多余的碎羽和斑紋,加大眼睛,強調(diào)神態(tài),把下喙的一條線縮為極短,突出尖喙,縮略固定為晚期融入筆墨韻致的蒼鷺形象。他早期的鷹同樣寫實,這是最初對鷹作為客觀對象仔細觀察的結(jié)果。以后他的鷹的造型有過多次變化。軀干漸趨肥大,喙、眼棱角突出,腳爪舒展,最后形成敦實雄健的“苦禪鷹”。這時的鷹已將生物的客觀屬性與主觀理想合成一體,是畫家的意象。其他禽鳥,如鵪鶉原是通體一色,將前半身用墨點法,后半身用線勾勒,以褐染之。鵪鶉的斑紋不是豎向排列,他改用橫點。這種形的再造不但沒有改變?nèi)藗儗Υ锁B的總體感覺,反而強化了鵪鶉憨態(tài)可掬的鮮活形象。

李苦禪用了一生的精力精研書法,直到去世前幾小時還在堅持日課。他從漢隸、魏碑等金石碑刻中悟出古樸、渾厚的力,把這種力運用到作畫中來。荷花的勾線、白鷹的輪廓都可以看到百煉鋼的彈性筆力和錐畫沙的內(nèi)在勁健,蘭葉筆法的提按波折透出了行云流水般的飄逸。他常說,線的用筆“要有橫勁”。畫線行筆不要平淡無阻,行筆中要有收縮和擴張,產(chǎn)生頓挫意趣,方顯力度。蒼松、老梅,樹干枝葉,用筆蒼老,力透紙背;苔點有高山墜石之力;大筆橫掃的荷葉、芭蕉同樣具有揮灑之力,看似混沌的墨跡中是筆法的化境。

李苦禪潛心研究八大山人的墨法,曾以燈光透照著墨的宣紙,研求墨色變化的韻味。他強調(diào)“墨分五色”,而又提出“要有公分和自分”。“公分”即整體的濃淡分布,“自分”指局部的濃淡變化。“自分”的變化程度一般不超過“公分”,以保持畫面的整體效果。其“公分”“自分”的理論是對傳統(tǒng)墨法的發(fā)展,是針對復雜畫面處理而提出的。其道理與素描上的局部服從整體相通。其作品墨法跡化層次豐富,極大地增強了繪畫的表現(xiàn)力。加上多變的潑墨、干淡墨、積墨等技法的運用,更有“導之泉注,頓之山安”的用筆變化,使得李苦禪的畫既得筆墨之境,又能畫外求妙。

中國畫在經(jīng)營位置上講求“大開大合,畫外求畫”,使有限畫面具有無限含量。從畫外畫入,古已有之,八大山人尤善于此。但在中國寫意畫歷史上,構(gòu)圖局面之宏大者,今唯有李苦禪和潘天壽。《盛夏圖》巨障,繁茂的荷花和水禽的起伏疏密皆在畫面中部展開,無邊無際的荷花從左右兩側(cè)進入畫面,給人以湖面無限廣闊的聯(lián)想。下方近岸及右遠岸、右上遠岸露出少許,給人以兩岸景物的聯(lián)想。左上不畫岸,只見無盡荷葉淡淡溢出畫外,余意無窮。李苦禪說:“構(gòu)圖總在紙面上打主意,那頂小氣不過了。要大膽地畫出去,再畫進來,從畫外找畫,氣魄就顯得大了”。《晴雪》中三株老梅從下方、左方伸入畫面,一股清泉從右方流入畫內(nèi),復由下方流出畫外。景物在畫面中部縱橫交錯,但樹有多大,水有多長,引導你向畫外遐想。

畫面空間縱深容量的增大是用不同筆法、色彩、濃淡構(gòu)成的物象作錯落的重疊,層層相隔推向遠方。《盛夏圖》第一層為近岸,勾皴為主,淺赭色;第二層是茨菇、水草,濃墨色,以線為主;第三層是荷,淡墨荷葉紅色花;第四層是巨石、水鳥,此是畫眼,經(jīng)前后襯托,特別突出;第五層是石后的荷花。如此逐漸遠去乃至消失,意境深遠。作品中越是復雜的畫面,越強調(diào)整體性。潘天壽善于造險和破險,李苦禪則在畫中設(shè)置了很多矛盾,畫作是多種矛盾的統(tǒng)一體,橫向和縱向關(guān)系靠線的交叉來統(tǒng)一。一群方向基本一致的魚鷹,形成錯落的橫線排列,用縱向的水草破之,造成線的方向矛盾,而又把畫面連接了起來。幾只散步的鵪鶉,用散落地面的蕉葉貫穿起來,形成“之”字形的完整構(gòu)圖。縱深物象的重疊中,靠不同筆法、墨法分出層次。《綠雨之間》前景是潑墨芭蕉,水墨淋漓,后面純用勾皴的白石和概括而成的黑鳥,對比強烈,十分醒目;再往后,橫掃而成的赭色地面,與豎立的白石又成對比,而野草又破掉平地的單調(diào)。還有些作品其實很難細辨出具體物象,大凡荷塘中的荷花都是若隱若現(xiàn),層次似有若無,氤氳迷茫,渾然一體。

李苦禪 白藕雞頭米 23×34cm 紙本水墨 1964年款識:鮮如玉筍,美有雞頭,享之思之,疑入斗牛。甲辰,禪。鈐印:苦禪(朱)

至此,筆者曾手撫大師畫作數(shù)日,堅信研究還要繼續(xù),只因苦禪大師這一句話最是扣人心弦:“我現(xiàn)在85歲,筆下的東西總夠不上我的要求,再下下功夫,到150歲時大概就能接近我的要求了吧!”

李苦禪 石榴 33×51cm 紙本設(shè)色 1963年款識:仙人剝?nèi)デ嘧掀ぃ揭姮旇е殡x離。癸卯,禪。鈐印:李(朱)

李苦禪 晨光熹微 32.4×44.1cm 紙本設(shè)色 1976年款識:晨光熹微。苦禪寫于京華。鈐印:苦禪(朱)

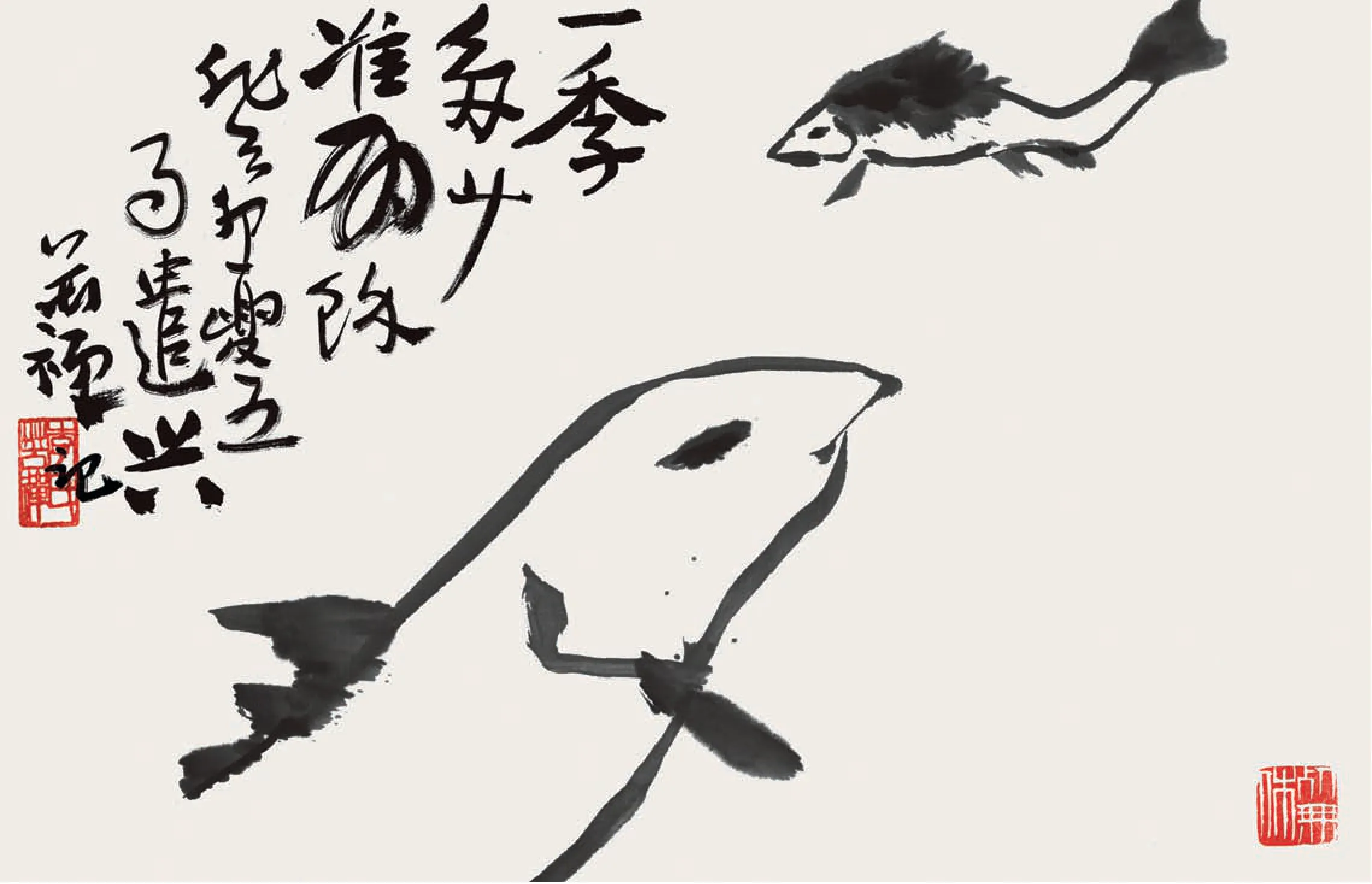

李苦禪 多少有余圖 33×50.7cm 紙本水墨 1963年款識:一季多少準有余。癸卯夏五月遣興,苦禪記。鈐印:李氏苦禪(朱) 死無休(白)

李苦禪 梅舞 27.6×39.5cm 紙本水墨 1974年款識:養(yǎng)梅數(shù)十年,不花只長干。人說形式古,我說芭蕾舞。甲寅冬月,禪墨。鈐印:禪父(白)

李苦禪 四只八哥 33×50.7cm 紙本水墨 1963年款識:癸卯春正月,苦禪寫。鈐印:李氏苦禪(朱)

李苦禪 傻瓜圖 27.4×40.3cm 紙本水墨 1974年款識:傻瓜自己不夸。甲寅冬天,佚筆成此幅,大笑哉,禪戲墨。鈐印:李氏苦禪(朱)

李苦禪 晴雪 94×180cm 紙本設(shè)色 1977年款識:晴雪。丁巳春月,苦禪寫。鈐印:李(白) 苦禪(朱) 死無休(白)