土質差異對渠道邊坡溫度場時空演化特性的影響研究

劉 超, 姜海強, 侯仁杰

(1.黑龍江省江河流域保護中心,哈爾濱 150030; 2.東北農業大學水利與土木工程學院,哈爾濱 150030)

0 引 言

寒區凍土面積約占我國國土面積的43%[1],為合理開發自然資源,促進寒區經濟發展以及鞏固國防安全,中國在寒區先后修建了大量的重大工程,如青藏鐵路、哈大高鐵以及川藏鐵路等。寒區工程最顯著的特點主要變現為對氣候的敏感性,土體凍結過程中,結構內部水分相變、分凝冰層的出現以及冰的阻抗會引起其體積增大。另外,土體融化過程中,冰骨架的消失、固結區擴大以及孔隙水壓力的消散會引起結構強度劣化,基礎承載力降低,并逐漸演化成宏觀裂縫和變形。凍融過程作為一種強風化侵蝕過程,在寒區表層結構中一年內發生的次數高達上百余次。在高頻的凍融過程中,寒區工程出現多重破壞,如路基沉降、隧道邊墻破裂和剝落以及邊坡失穩等[2]。結合寒區重大工程,盡管目前提出的工程措施對于提高工程服役性能發揮了一定作用,但在全球氣候轉暖加速和極端天氣頻現的背景下,寒區工程在運營過程中的破壞實例仍十分普遍,尤其是對基礎涉水的寒區水利工程,基礎涉水使其在開敞系統下經受反復凍融循環,由此產生的破壞更為嚴重,如樁基凍拔,渠道邊坡滑塌以及渠身混凝土裂縫等。

考慮到國內區域經濟和自然環境的差異,在東北、西北、西南以及華北地區建設了大批基礎性水利工程設施以緩解區域缺水問題。目前,一些戰略性、基礎性的重大水利工程已經建成,如引額供水工程、北部引嫩工程、南水北調東線和中線等。但輸水渠道在運營過程中受凍害影響顯著,使得渠系水利用系數< 0.5,年損失水量約占農業總水量的50%[3]。農業輸水效率底下主要歸因于渠道在凍融作用下發生破壞,尤其是以凍脹開裂滲漏為主,而溫度場的變化則成為渠道凍害產生的根本原因。基于此,研究者們通過室內實驗、原位監測和數值模擬的手段對輸水渠道溫度場展開了系統研究。

寒季氣溫持續< 0℃時,地表土層開始凍結,凍結鋒面向深層發展,同時伴隨著凍結土層中自由水的原位凍結和未凍土層中自由水在溫度梯度與基質勢作用下向凍結鋒面遷移的復雜過程,導致了凍結鋒面附近冰晶體積聚,從而撐開土體孔隙,形成了土體的凍脹現象。為減輕凍害對水利工程帶來的不利影響,研究者通過室內實驗、原位監測以及數值模擬的方法進行了大量的研究。在監測方面,研究人員使用多種傳感器和儀器來實時監測渠道水溫,以獲取渠道溫度場的實時數據,這些監測數據可以用于驗證模擬結果的準確性,并為模型提供參數和初始條件。同時,監測數據還可以用于了解渠道溫度場的時空變化規律和受到的外部環境因素的影響,李爽等[4]、孫厚超等[5]認為凍土與襯砌間存在接觸層,該接觸層凍結時提供了有條件的約束作用,而在溫度升高基土融化時約束解除,土體與結構容易脫開,并通過設計試驗裝置對接觸層的力學性質進行了研究。汪恩良等基于室內模型實驗,建立了縮尺邊坡模型,對邊坡凍融過程中的溫度變化進行了分析,并對比了融化前后渠頂出的變形量,認為變形主要發生在渠頂以下垂直深度40 cm 的范圍內。王羿認為渠道斷面形狀是影響渠道的溫度和熱傳導的主要因素,并且誘發各部位凍結速率及凍脹變形不一致,造成渠坡滑動失穩破壞和襯砌結構大面積的滑塌。Jiang 等通過傳熱方程和滲流方程,在考慮混凝土水化熱的基礎上給出了多年凍土區水工建筑在運營過程中的溫度變化,并評估了被動保溫法的應用效果,最終給出了減緩多年凍土融化的措施。這些研究為寒區水利工程的建設提供了重要的參考。但迄今為止,關于填土土質對渠道溫度場的影響研究相對缺乏,由于不同土質物理成分和化學成分存在差異,其傳熱能力也明顯不同,這也進一步決定渠道在寒季的溫度分布情況。

有鑒于上述內容,文章以寒區輸水渠道為研究對象,基于傳熱方程,對不同回填土影響下渠基在寒季的溫度場變化進行分析,揭示不同回填土對渠道凍害產生的影響,并對渠基底部溫度變化進行對比,探討不同回填土下渠基可能產生凍害的范圍。以期為寒區渠道工程設計和建設提供參考。

2 數學模型

2.1 控制方程

在凍結區和融化區,考慮水-冰相變的溫度場傳導方程可分別表示為:

式中:u和f分別表示土地處于融化和凍結狀態;c,T以及λ表示土體的熱容量、溫度和導熱系數;L為相變潛熱;Tf為初始溫度;θi為含冰量;ρ和ρi表示土體和冰的密度。

在凍結鋒面處,溫度和能量的連續性方程可表示為:

式中:Tm為土的起始凍結溫度,初始條件可表示為:

式中:T0(x,y)為計算域不同點處的初始溫度。

計算過程中所需要的模型參數,如表1 所示:

表1 模型參數

2.2 幾何模型與邊界條件

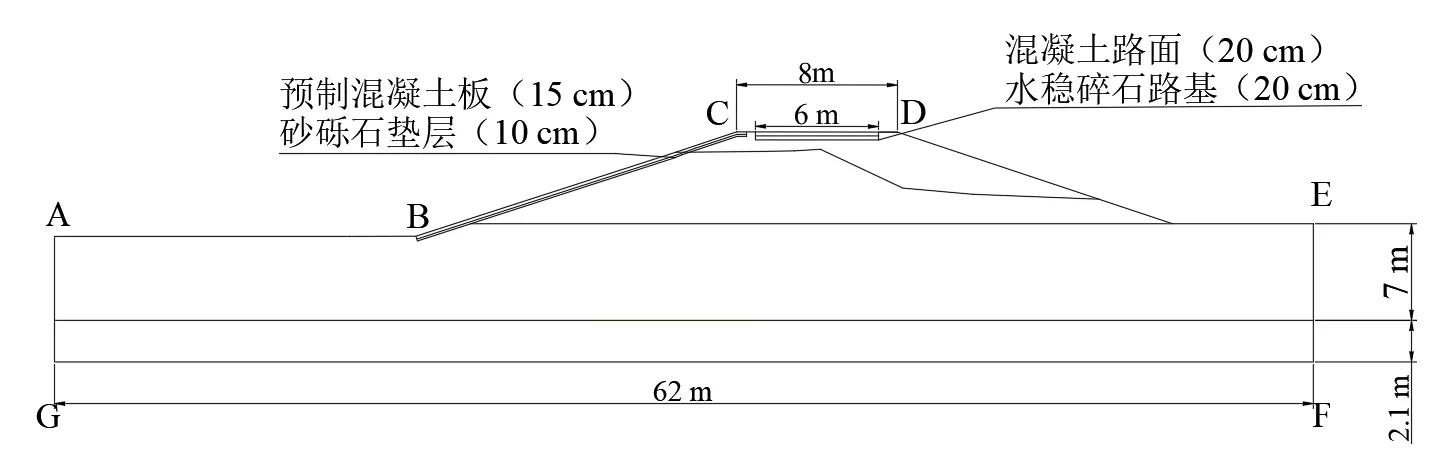

幾何模型如圖1 所示,邊坡坡度為1:3,涉水側邊坡護坡由15 cm 厚的預制混凝土板和10 cm 厚的砂礫石墊層組成,坡頂道路包含20 cm 厚的混凝土路面和20 cm 厚的水溫碎石路基。邊坡下部為含細粒土的細砂和低液限黏土構成,各層厚度分別7 m 和2.1 m。

圖1 幾何模型

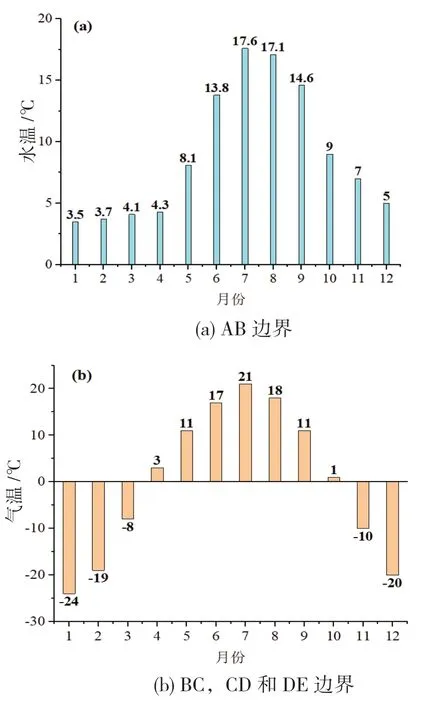

在計算過程中,AG 和EF 為絕熱邊界,GF 邊界熱流密度為0.06 W/m2,AB 邊界為水溫變化,BC、CD、DE 為大氣溫度變化。此外,地表以上初始溫度為2 ℃。為了提高模型的收斂性和計算速度,地表以下的溫度初值根據邊界條件計算至穩定狀態來獲得,模型邊界條件,如圖2 所示。

圖2 模型邊界條件

3 結果分析

3.1 溫度場空間演化過程

為了得到回填土質對渠道邊坡溫度場的空間演化過程的影響,分別對回填黏土和砂土時渠道運營10a 內的溫度場進行計算,回填黏土時邊坡周圍溫度場演化過程,如圖3 所示。回填砂土時邊坡周圍溫度場演化過程,如圖4 所示。總體上看,寒季河道底部的溫度始終﹥0℃,由于在暖季涉水側下部土層內部的熱量不斷累計,因此,隨著深度的增大,土體內部溫度逐漸降低,這也表明河道底部在寒季無凍害發生的風險。但對于非涉水部分的邊坡斜坡、坡頂來說,寒季發生凍害的可能較大,除了邊坡表層土體凍結外,邊坡下部出現了一定范圍的負溫區。但負溫區的面積隨著邊坡運營時長的累計不斷發生變化。當回填黏土時,渠道運營至第3 年,邊坡下部環狀負溫區的面積在涉水側和背水側分別為33.45 m2和15.52 m2,邊坡表層的凍結深度為0.76 m。當渠道運營至第5 年,邊坡下部涉水側負溫區逐漸縮小至4.32 m2,而背水側負溫區已經完全消失,同時邊坡表層的凍結深度增大至0.79 m。當渠道運營至第10 年,邊坡下部的負溫區完全消失。造成邊坡負溫區逐漸縮減的原因主要有兩個方面,一是由于涉水側水溫常年﹥0℃,因此,熱量通過熱傳導的形式向背水側傳遞,另一方面是由于回填土具有一定的正溫,隨著時間的推移填土層的熱量向下傳遞,使得邊坡下部負溫區不斷縮小直至消失。

圖3 回填黏土時邊坡周圍溫度場演化過程

圖4 回填砂土時邊坡周圍溫度場演化過程

但當回填砂土時,盡管涉水側負溫區的變化與回填黏土時基本相同,當渠道運營至第3 年和第5年,負溫區的面積分別為39.55 m2和4.34 m2,并且在渠道運營至第10 年時負溫區全部消失。但對于背水側,回填砂土時負溫區的變化與回填黏土存在較大的區別,當渠道運營至第3 年、第5 年和第10 年,背水側邊坡下部負溫區的面積分別為49.72 m2、34.96 m2和37.21 m2。在第3 年和第5 年之間,受到填土層溫度的影響,背水側負溫區出現顯著降低,但在第5 年和第10 年之間,負溫區面積表現為增大趨勢,這種現象的出現主要是由于砂土和黏土導熱系數的不同引起的。在正溫和負溫下,砂土的導熱系數分別為1.10 W/m·K和1.56 W/m·K,而黏土的導熱系數則分別為1.24 W/m·K 和1.30 W/m·K,由此,造成寒季較多的熱量向邊坡下部傳遞,從而對下部土體形成較強的冷卻作用。

基于上述分析可以看出,涉水邊坡凍害的產生在工程建設初期較為顯著,并且涉水斜坡位置以及背水側坡腳位置是凍害的高危險區域,但隨著工程運行時間增加,邊坡的凍害主要集中在淺層土體,這同樣也是造成涉水邊坡凍害產生的主要原因。涉水側邊坡凍害可以造成邊坡土體滑動,導致護砌混凝土板發生滑塌,從而降低渠道的輸水能力,并增加工程后期運營成本。因此,回填材料選擇時,邊坡下部建議采用黏土,避免采用砂土。

3.2 溫度場時間演化過程

當回填黏土和砂土時,在渠道運營10a 內距離邊坡頂部垂直0.4 m(水穩碎石路基下側)處的溫度變化過程如圖5 所示,顯然,回填土質的差異并未影響該點溫度變化的整體趨勢。坡頂下部土體內溫度隨著運營時間的增長,坡頂下部土體溫度逐漸降低,并且在渠道運營至第6 年后基本保持穩定狀態。在渠道運營的前6a,受工程擾動影響,邊坡內部回填土所攜帶的熱量與大氣和下部土層不斷交換,而這種熱交換作用在第6 年基本完成。但相比較而言,回填砂土時年最高溫度和最低溫度的絕對值均高于黏土,當渠道運營至第6 年,回填黏土和砂土時所對應的最高溫度和最低溫度分別為3.68 ℃和4.53℃以及-2.78℃和-4.54℃,這也再次表明回填砂土對于渠道邊坡凍害發生起到了一定的促進作用。

圖5 不同回填土質下邊坡下部土層溫度變化

4 結 論

文章通過數值模擬的方法,分析了輸水渠道邊坡在不同填土(黏土和砂土)下溫度場時空分布特征,所得到的結論如下:

1)在大氣溫度的波動影響下,河道下部土層無凍害發生的風險,邊坡凍害主要集中在地表淺層土體,并且在邊坡修建以后初期是凍害最易發生的時間段,尤其是邊坡坡腳附近,因此邊坡修建以后,對其進行連續的變形監測十分必要。

2)不同填土土質對邊坡溫度場的影響較為顯著,邊坡修建后6a 內部溫度基本達到穩定狀態,回填砂土時,邊坡內部土體在1a 內的最高溫和最低溫的絕對值均>黏土,因此,建議涉水渠道邊坡回填應避免采用砂土以減少凍害的發生程度和范圍。