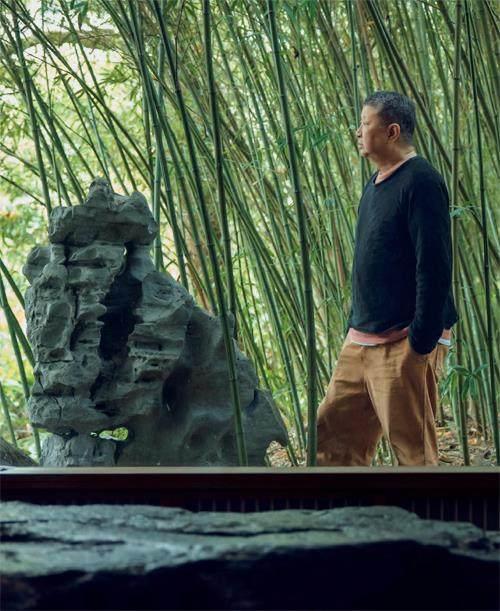

鄭在東:一個人的文藝求索

林科呈

“我沒有所謂的終極理想。我想在創作中活得有想法,有自己想要創作的東西。比如我去畫室,并沒有既定目標,但慢慢就會畫出一些東西來。我在自我探索的道路上很快樂。我有一個小小的夢想,希望可以走出一條和我們的文化有關的路線,就像西方文藝復興早期的藝術家所做的那樣。”

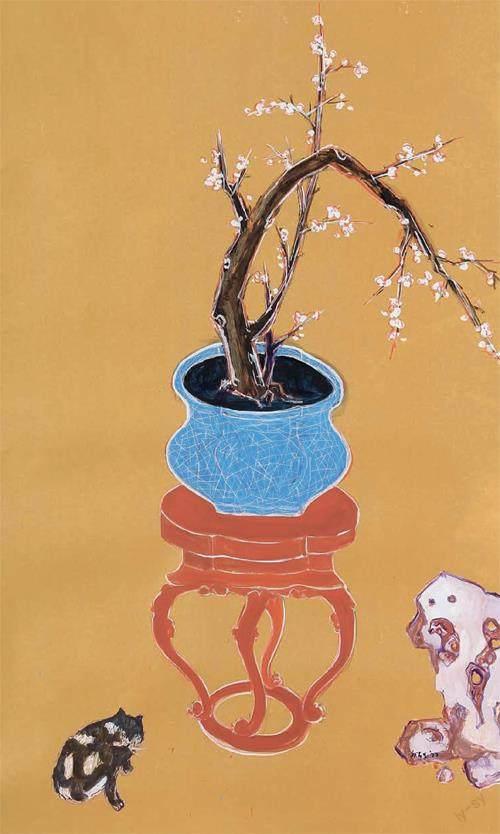

藝術家鄭在東的創作已跨越50年的時光。在起初的20多年里,他的作品主體是人,其中充斥著直接的自我形象。他通過大量的自畫像和家庭成員畫像,以源于西方的表現主義手法,從本能和潛意識出發,以繪畫的方式書寫時代氛圍下的個體自傳。在此后的幾十年里,其創作風格發生劇變,他另辟蹊徑,回到東方藝術傳統,作品主體由人轉為風景,或是微型的風景,東方情調十足。但這些風景超越現實,由真實與虛擬的元素交織幻化而成,雖然自我形象從畫面中隱退,但是內斂而詩意的精神滿盈于畫布之中。這些更為自在、舒展的風景仍可被當作藝術家的自傳來閱讀,讓人感受其個人內在的沖突達到平衡,轉而在更廣闊的時空里尋求新的突破。

1953年,鄭在東出生在中國臺北的一個小康之家。19歲那年,鄭在東沒能考上大學。就像那個時代的年輕人一樣,他深陷于青春期的虛無和迷茫之中。他雖然叛逆,卻沒有明確的叛逆對象。“那時臺北有很多像我一樣的文藝青年,包括舒國治、李安等,大家都不知道要干什么。我們都沉浸在藝術的氛圍里,試圖從電影、文學、音樂和繪畫里找尋,找尋自己是誰,找尋哪種藝術形式更適合自己。”

鄭在東認識了從美國回來的畫家楊興生,他對父親說,他想去學畫畫。在那個年代,整個社會盛行一種家庭教育觀念,并對文化、國學和歷史教育均有著嚴格的要求。鄭在東的父親生于1899年,他的母親生于1910年,老來才幸得獨子,對他一向溺愛,學畫的請求也很快被應允。“我很喜歡禪宗,從那時候突然喜歡上藝術,一直瘋狂到現在,想想這其實是一件挺奇怪的事。”鄭在東認為,畫畫是自己人生中做出的最重要的選擇。這一看似偶然的飛躍之舉最終走向了水到渠成。他在采訪中數次提到獨立思考并做出選擇的重要性。

那是20世紀70年代初期,臺北剛實現溫飽,但未來渺茫。我們受西方文化的影響,當時我和其他很多文藝青年一樣每天畫畫,看新浪潮電影,聽搖滾樂,就這樣迷上了現代藝術。當時我的創作很簡單,就是畫父母、畫自己、畫身邊的人,每天我在畫布前瘋狂宣泄內心的叛逆和苦悶。那種叛逆是純粹的、天生的。關于人生何去何從,西方存在主義哲學給出的是問號。不過,這種對西方文化的迷戀,后來隨著我的個人成長走向了幻滅。

1986年我結婚得女,同時面臨著社會環境的變遷,這讓我感到頗為壓抑。人到了中年就要面臨很多問題。那時美國很流行新表現主義繪畫,我剛好是畫這種風格的,就很想去試一試。我在紐約陸陸續續待了一年多。那里有我們當時認為最好、最完整的藝術系統:有藝術家、評論家、收藏家等各類專業人士的參與,涵蓋了畫廊、美術館、拍賣行等各類機構。但我發現在這樣的系統里,知名藝術家的創作往往有很多重復。當藝術家的畫價極高時,他一年就只能創作少量作品,讓少數人買到,并且不可能輕易改變創作方向。西方藝術系統里的商業力量太強大了,藝術家在其中的自由度很小。我開始對這個系統產生質疑,我并不想成為這個系統里的藝術家。我意識到雖然自己年輕時的叛逆沒有特定的對象,但本質是質疑那些看似既定的事實。很多人覺得進入美國頂級畫廊的藝術家就是全世界最好的了,但其實他們只是進入那個藝術系統里,被當作成功的主流藝術家,被承認具有商業價值。我覺得這是不夠的,也不適合我。我想做我自己,可以隨時變化,所以我后來一直追尋自己夢想中的世界。

我很喜歡李白的《月下獨酌》,曾基于此進行創作。李白的詩句中流露出的寂寞是萬古的,沒有什么可以填補,這就是藝術家的本質。我現在的創作都是和古人對談,這成了另一種樂趣。我想尋找一種新的藝術方向。此外,在這個信息爆炸的世界,藝術家更需要獨立思考。

我在紐約看了路易斯·布努埃爾早期與達利合作的電影《一條安達魯狗》。我感覺達利創作的畫面所呈現的意境或許超越了他想要表達的內涵,這正是文化藝術的有趣之處。我一開始是靠西方存在主義和弗洛伊德式的內在自我探索展開創作,后來加入了對文化的向往。從紐約返回臺北后,我對東方傳統藝術產生了很大的興趣,花了很多時間研究。我還喜歡上喬治·基里科的繪畫,嘗試把我向往的古典世界放入當代繪畫。相比達利,基里科的創作具有更強的人文精神和淡淡的高古趣味。

“ 高古”并不是摹古,它是一種對古代藝術家精神境界的向往。比如在文藝復興早期,喬托從古希臘精神里找到新的寄托,他并不是模仿古希臘的繪畫,而是畫出了新的東西。怎么在作品中追尋現代,同時又有高古的意境,這是我這二三十年一直探索的方向。朋友們都知道我喜歡游山玩水,去李白詩中的桃花潭,去趙孟筆下的鵲山和華山……我并不是為了去征服自然,而是為了建立一條和古人溝通的渠道。我畫過很多尋碑圖,“尋碑”有點兒像文藝復興時期藝術家們去找尋古希臘的遺跡。我不是要去看碑上的文字,而是去“感受”廢墟。那些被繪制在古老石碑上的文字,經歷 了時間,留下了殘垣,本身有一種滄桑的詩意,能激發創作者很多心靈的感觸。我今年70歲,內心還是充滿了激情,還有很多想要表達的,會繼續用風花雪月的方式去平衡自己的狀態。我感覺自己逐漸進入一個自我的世界