增強八大意識,創作“出彩”作文(上)

張德平

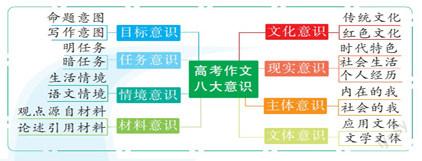

高考作文考查的核心是考生的基本語言組織與邏輯思維能力,其得分的關鍵是要寫出符合題意、有邏輯思維且讓閱卷者青睞的“出彩”作文。那么怎樣才能寫出“出彩”的作文呢?筆者認為要有八大意識,即目標意識、任務意識、情境意識、材料意識、文化意識、現實意識、主體意識、文體意識。

強化目標意識,從問題出發

凡事要行之有效,目標最為重要。作文有的放矢,才不會有大的偏差。考生要研究高考作文的命題意圖,明確自己的寫作意圖,以前者指導后者,以后者反映前者,二者統一,從而做到精準立意。因此考生審題立意時首先要鎖定寫作目標——命題意圖的基準線,其次要聚焦環節目標——寫作意圖的落腳點。如下面這道作文題:

閱讀下面的材料,根據要求寫作。

古人觀察生活中的一些自然現象,總結出令人警醒、可資借鑒的生活道理,例如先秦的荀況在《勸學》中說:“蓬生麻中,不扶而直;白沙在涅(涅:黑土),與之俱黑。”晉代傅玄在《太子少傅箴》中言:“故近朱者赤,近墨者黑;聲和則響清,形正則影直。”宋代周敦頤在《愛蓮說》中稱蓮:“出淤泥而不染,濯清漣而不妖。”這些名言警語對當今時代的我們也有啟示作用。

請綜合材料的內容及含意寫一篇文章。

要求:選好角度,確定立意,明確文體,自擬標題;不要套作,不得抄襲;不少于800字。

文題所供材料的論題為“環境”,暗含了環境與人的關系。綜合材料中的三句話,可以得出文題的命題意圖:環境對人有著重要的影響、作用,但人在環境的影響下并非完全被動,永葆初心本色,加強品格修養,磨礪精神意志,縱使環境不理想,也能夠將環境的消極影響降到最低,充分彰顯自我的優良品質。因此,作文的寫作意圖應為:正視環境的力量,因勢利導,利用環境的積極方面,充分借力,實現自我價值;主動規避甚至抵抗環境的消極影響,加強定力,做好自己。當然,每個個體也是環境的組成部分,不應將自我和環境嚴格對立起來,個人也應該擔起道義責任,捍衛風清氣正的社會環境,在提升自身才能和道德水平的同時對周圍環境產生積極的影響。

在具體寫作中,有的考生由于目標意識不強,作文出現了以下問題:只談環境對人的影響,完全不提人的能動性及精神意志的力量;拋棄環境,泛談堅守自我、保持初心。甚至有的以創新、擇友、奮斗、擁抱自然、弘揚傳統文化等為立意方向,導致跑題。考生要引以為戒。

強化任務意識,帶著“鐐銬”跳舞

從高考選拔性的角度來看,“防套作”是必然的要求。任務驅動型作文通過不同的“任務指令”,也即通過材料多元呈現明任務和暗任務,區分立意高下,防止宿構和套作。

如果考生看不出暗任務,寫出的作文自然立意不高遠、主題不深刻。如下面這道作文題:

閱讀下面的材料,根據要求作文。

《呂氏春秋》里記載了一則楚王失弓的故事,講的是楚王去云夢澤打獵,不小心把自己心愛的弓丟了,侍從們要循原路尋找。楚王說,算了吧,不必去找了,楚人失之,楚人得之,到不了別處的。侍從們都很佩服楚王的豁達與胸懷。孔子聽聞此事后說,這句話如果去掉“楚”字就好了,不妨說“人失之,人得之”。老子聽說了孔子的評論后,也發表了自己的看法。他說再去掉“人”字會更好,那樣就是“失之,得之”,才符合天道。

要求:自選角度,確定立意,明確文體,自擬標題;不要脫離材料內容及含意的范圍作文,不要套作,不得抄襲;不少于800字。

這則材料圍繞“失弓”,呈現了楚王、孔子和老子三個人的不同看法。這是明任務。三人探討的核心問題是“失”與“得”,“失”與“得”當為中心論題,立意行文就要圍繞對得失的態度和二者的關系展開。比較楚王、孔子、老子三人對“失”與“得”的看法,可以看出他們立場、胸懷、格局、思想境界的不同。這是暗任務。綜合材料立意,考生可以探討立場、胸懷、格局、境界等對得失認識的影響,倡導超越狹隘的利己觀念,放大格局,提升境界,突破局限,看淡一己之失,為集體、社會、國家乃至天下謀福祉。如果作文僅僅從材料中提煉出的立場、格局、胸懷、境界等關鍵詞著手,通篇不提“得失”,就是偏離題意的。

強化情境意識,“到什么山唱什么歌”

近年來,高考作文以具體情境為載體,尤其以真實社會生活情境為載體,設計了具有代表性價值的語文情境活動,以考查考生語文核心素養的多樣化、綜合性和實踐性。教育部考試中心頒發的“中國高考評價體系”里,43次提到“情境”,這是新高考命題的導向。一般意義上,語文情境要素包括話題情境,即從材料分析出寫作對象,這是寫作的起點;任務情境,規定寫作方向;要求情境,提示考生怎么寫。因此,考生在寫作時要增強情境意識,營造交際氛圍;增強身份意識,“量體裁衣”進行表達;增強對象意識,注意交流互動;增強目的意識,融形式、內容為一體,突出“我是誰”“寫給誰”“為什么寫”,聯系生活實際,語言有理有據,態度鮮明,層次清晰。如下面這道作文題,就設置了語文情境活動,要求考生根據情境、貼合身份進行表達。

閱讀下面的材料,根據要求寫作。

列夫·托爾斯泰說:“人類被賦予了一種工作,那就是精神的成長。”宮崎駿說:“成長是一筆交易,我們都是用樸素的童真與未經世事的潔白交換長大的勇氣。”劉墉說:“成長是一種美麗的痛。”怎樣才是成長?如何面對成長?成長值得記錄,縱然其中有著酸、甜、苦、辣各種滋味,也依然是完美的。

班級計劃主辦一個“人類成長”的主題班會,請圍繞上述材料,寫一篇發言稿,表達你的感受和思考。

要求:選好角度,確定立意,明確文體,自擬標題;不要套作,不得抄襲;不得泄露個人信息;不少于800字。

結合2022年的高考作文命題方向,我們可以知道,新高考作文在命題時有意識地對接教材,有的情境設置也是從教材中來。這道作文題在情境設置上,就對接了統編版選擇性必修上冊第三單元外國文學小說,聚焦“人類成長的精神軌跡”學習任務。我們可以思考成長的定義以及成長的代價,還要充分思考“精神的成長”所需要的各種條件,如自由、尊重、和諧、寬容、鼓勵、欣賞、友情、親情、愛、創新、個性、文明、科學思想等。每個人的成長都要經歷痛的蛻變,正處于青春時期的考生要重點結合自己的身心特點,闡述對精神成長的看法。