“耄耋之年自有狂,固北疆,戰南洋”

劉舒揚 馮群星

2018年12月27日,錢七虎在辦公室接受媒體采訪。

錢七虎為自己設想了一個可能的“結局”,“像華羅庚一樣,他在講臺上做報告的時候倒下,我希望也如此,那對我而言會是很幸福的事”。

這是2022年歲末,85歲的錢七虎剛從一場發燒中恢復,立即重啟工作,并在書房里接待了《環球人物》記者。將近1/3的地面上堆滿了書稿和資料,還有兩個木質書柜各填滿一面墻。書柜外沿有一摞紙,最上面是某次學術報告的封面,空白處有他的圓珠筆字跡:聰明在于學習,天才在于積累。“記不得是哪一天寫的了。”

這行字看似平常,仔細想想,卻是錢七虎一生斗爭精神的生動體現。每個人都有終其一生尋找并試圖完成的命題,錢七虎也是如此。從少年到暮年,他人生鮮明的主題是:一次次沖破國際上的科技封鎖,把關鍵核心技術掌握在自己手中。而他自己的表達很平實,“我完成了一些任務,感到很高興”。

2022年夏天,“八一勛章”頒授儀式后不久,錢七虎在沈陽出席了一場深地工程領域的論證會。一天前,他還在南京為軍事訓練營的參訓學生做了一場題為“立志成才 報效祖國”的講座,結束后由南至北趕到沈陽,以專家組組長的身份給出意見建議。

相識多年的東北大學校長、中國工程院院士馮夏庭勸他:你不要做得太辛苦,行程不要那么緊張。錢七虎琢磨了一會兒:“這些事都挺重大的,人家請我,我也有一些想法,那就得去。”下午,他又匆匆忙忙從沈陽走了。

《環球人物》記者第一次見到錢七虎,就是他從沈陽回到北京的第二天。距離約定時間還有十幾分鐘,他步履矯健地走進社區活動室,目光炯炯,記憶力驚人,哪年做了什么項目、出版了什么著作,幾乎不需要回憶,只管流暢地說出來。

到這次冬日再相見時,錢七虎又在忙于第三版《中國大百科全書》土木工程卷紙質版的編纂工作,寫字臺上厚厚一沓稿子。“這都是大百科,網絡版剛編纂完成,紙質版要壓縮條目,怎么個壓縮法,月底要開會討論。”2022年是他擔任《中國大百科全書》土木工程卷主編的第七年,由于是第一次進行工具書的編纂,他把第一版《中國大百科全書》土木工程卷放在手邊當參考書,了解條目內容和寫法。編輯張志芳數過,她已經收到過64份錢七虎的審讀意見,均為手寫,僅她自己給錢七虎打印過的文稿,就有一米高。“錢院士從來沒有因為這不是個人著作,就放松編纂工作。”

追蹤并了解地下工程領域的技術突破,更是他的主要工作。他高高興興地告訴我們,前幾天,中國科學院金屬研究所傳來好消息,一款直徑8米的主軸承已經研制成功。

主軸承是盾構機——一種隧道掘進專用器械的“主心骨”。中國機動車總量已經位居世界第一,為滿足交通需求,隧道變寬是必然趨勢。目前中國盾構機直徑最大為16米,這是什么概念?“一層樓3米多高,也就是4層樓高這么大的盾構在轉呢,所以它的主軸承也要做大。現在我們突破了,是個大成果。”這個“大成果”意味著,大型盾構機全國產化和關鍵技術自主可控的“最后一公里”順利打通。

所以錢七虎欣然答應研制單位的會議邀請,“它的意義、影響,我也很想講講。這是我盼望已久干成的事,現在干成了”。他的語氣輕快起來:“這一類的事還是不少的,我愿意干、想干、能干,人家也喜歡我去,所以我忙得很愉快。”

當然,錢七虎最關注的還是軍隊的事——防護工程,他的老本行,他自始至終的工作核心。退休命令早就下了,可枕戈待旦的緊迫感一點兒沒少。“美國要遏制我們,要全方位封鎖我們,不讓我們崛起,經濟、科技、教育都是這樣的。好多專業,它不讓我們去學;好多學校,它認為你有國防的背景,留學生它不接收。在南海挑釁我們,軍事上圍堵我們,這就是毛主席講的,帝國主義亡我之心不死啊!”他皺著眉頭,語氣堅定:“所以我們要有準備,包括工程上的。美國的彈一直在發展呢,我們防護工程也要發展,這就是需要我去忙的。”

年輕時的錢七虎與袁暉。

1994年,錢七虎與袁暉在昆山老宅前留影。

但錢七虎也懂得“科學地服老”。80歲之后,他不再堅持每天滿負荷工作的習慣,改成工作半天、學習半天,晚上休息。游泳幾乎是他唯一的愛好,但2020年一次突發的腦梗破壞了他的平衡感,“到水里好像不會呼吸了”,鍛煉方式變成了更溫和的散步、做操。他遺憾當初沒有早點就醫,那樣后遺癥會少一些,“至少不會游不了泳”。

現在的生活中,唯一可以稱之為“難”的,是照顧患病的妻子。最近,妻子袁暉早期阿爾茨海默病的病情有點加重,變得寡言,吃飯需要人喂,用來延緩記憶力衰退的手指操也做不了了。采訪間隙,錢七虎走到客廳,囑咐保姆,幾點幾分給妻子吃藥。

“錢院士本來就心細,吃藥這個事情他一點都不馬虎。”錢七虎的學生郭志昆記得,有一次出差走得急,老師沒有跟保姆當面交代吃藥的事情,馬上打電話回家,“保姆手忙腳亂,錢院士急得對著電話直喊”。

袁暉退休前供職于國家機關,工作也很忙碌。她總問丈夫,老錢你今天做什么了?開什么會了?“我說都忘了,但她老記呀記呀的。”袁暉記了幾大本“工作日志”:幾月幾日老錢在什么地方開會,從哪天到哪天,干什么事,做什么報告。件件詳細、清楚。

記性這么好的人,“現在記不了了”。錢七虎的聲音黯淡下去。袁暉還認得他,由他喂飯時能多吃一些。“我現在感到最大的幸福是家人平安,我的愛人吃得多了,我心里感到很舒服、愉快,她吃不下去,我很難受,不幸福。”

照護妻子告一段落時,他就鉆進書房。“克服自己的情緒,集中精力,工作還是要干完的。活到老,學到老,革命到老。”他說。

1937年10月26日,錢七虎出生在一條烏篷船上。此前兩個多月,淞滬會戰爆發,日軍逼近江蘇昆山,在鎮上任公職的父親不愿給日本人做事,全家登上這艘小船,前去投奔在上海的姑媽。

啼哭的嬰兒大概是逃難隊伍中最不受歡迎的成員。錢父擔心引來日軍,囑咐妻子捂住孩子的口鼻,情況危急時甚至可以“捂死他”。她沒有這樣做,錢家的第七個孩子,活下來了。

這一年11月15日,日軍占領昆山,隨后派了一個中隊駐扎在楊湘涇(今昆山市淀山湖鎮中心區域)東城隍廟。這里距離周莊不遠,水網密布,是典型的江南水鄉。日軍駐地位于當地一條有名的老街,四周筑有圍墻,內有幾間平房和一根掛著太陽旗的旗桿。

錢父在上海一家米店做了幾年管賬先生,結核病病重后,他攜妻小回到家鄉,也住這條老街上。點心鋪、豆腐店、肉莊、茶館……從東至西,一家緊挨一家,大都是前店后坊、店家合一的小本經營。

錢七虎7歲時,父親病逝,母親在老街開起了漁行養家糊口。宅子北面臨街,道路狹窄,與對面房屋形成“一線天”景觀;南側枕河,搭有一米寬的木臺,河對面吊幾個大竹簍,一半沒入水中,內有鮮魚,需要時過橋來抓,擺在門前攤位售賣。

幼年的錢七虎。

1961年,在蘇聯留學期間的錢七虎。

錢七虎在鎮上唯一的小學讀書,日軍的統治是一片濃厚的陰云。他親眼看到日軍拖回來一名被打死的抗日游擊隊員,將遺體丟在學校操場;他也親眼看到被日軍強迫當慰安婦的受害者們,“都是很恨的事情”。

“恨,但是自己感到沒有本領,報國無門,斗爭無門,無奈,這是童年時期最大的痛苦。”錢七虎告訴《環球人物》記者,那個時候,他懵懵懂懂地感知到,國家不夠強大,百姓就沒有自由和安寧的生活。

終于,新中國成立了,但朝鮮戰爭又很快爆發,中央軍委和政務院聯合決定,招收青年學生及青年工人參加各種軍事干部學校,學習先進的軍事科學。1951年,不到14歲的錢七虎報名了,由于紅綠色弱,年齡又小,沒能如愿。“為什么這么小就想參軍?就是童年的影響,新中國成立了,揚眉吐氣了,想去抗美援朝戰場做斗爭啊!”

這一年秋天,在政府助學金的支持下,錢七虎考入上海中學(以下簡稱上中)。學校在黃浦江邊,占地約500畝,實行寄宿制。不少老師都是留學歸國、投身新中國建設的,教學水平很高。直到今天,錢七虎還記得,教立體幾何的余元慶老師講,三點決定一個平面,什么叫決定?可以且僅可以做一個平面,叫做決定,“講得十分形象,我們都記得很清楚”。生物老師褚祈講進化論,問大家為什么長頸鹿的脖子很長?為什么猴子變成人沒有尾巴?“數理化本來是很枯燥的科學內容,但是我們聽上中老師的課,感到享受,很有趣、很生動。”不是一位或幾位老師,而是一個優秀的歸國知識分子群體,“使得我們這批新中國的少年在科學道路上走出了第一步,打好了扎實的基礎”。

1953年,中國第一個五年計劃開始實行,蘇聯援助的156個工業項目要建設起來。在一次主題團日活動上,同學們討論要如何樹立偉大理想、如何為建設祖國奉獻自己的一生,想為祖國造飛機、造大水電站、煉鋼鐵,“所有人都熱血沸騰”。

那真是一段激情燃燒的歲月。1954年高中畢業,大家都抱著報國的理想去考大學,“拼命往外考,不愿意在上海那一個地方待著”。這一年,錢七虎來到了哈軍工。

哈軍工的全稱是中國人民解放軍軍事工程學院,位于哈爾濱,剛成立一年,院長為陳賡。它的直接目標是培養軍事工程師,為新中國國防技術現代化服務。毛澤東主席在為哈軍工寫的《訓詞》中說:今天我們迫切需要的,就是要有大批能夠掌握和駕馭技術的人,并使我們的技術能夠得到不斷的改善和進步。

原本錢七虎是被派去留蘇的,畢業前夕,上中的團委書記找到他:指定你去報考哈軍工。他高高興興去了,成為哈軍工第三期學員。毛主席那句訓詞,錢七虎至今還背得出來。“我們第一課就是革命人生觀,講人活著為了什么。陳賡院長每次來,都給學員們作報告,講碰到困難,就想想長征兩萬五;個人有什么意志上難以克服的事,就想想前輩犧牲的歷史。他就這么教育我們不怕困難。哈軍工對我性格、信念的養成,影響是很大的。”

錢七虎挨過幾次批評。一次是因為丟了教室門的鑰匙,一次是因為不吃肥肉。吃飯時學員把肥肉挑出來放在桌上,隊長看到了,把它們收起來,開大會批評,說老百姓飯都吃不飽,你們肉都扔掉了!“雖然不是批評我一個人,但是有我,心里很愧疚。”這構成了日后他性格的某些方面。

頭一年預科,年末考試,根據成績報志愿,再讀5年本科。空軍海軍有“大蓋帽”、裝甲兵穿皮靴,都是英姿颯爽的專業。但作為班長,錢七虎帶頭填報了相對冷門的工兵工程系,學習防護工程。“上甘嶺戰役中發揮重要作用的坑道工事就是防護工程的一種,削弱了敵人火力的殺傷效果,保護了志愿軍戰士的生命,通過持久作戰消耗敵人。高年級學生從朝鮮參觀回來,繪聲繪色地給我們講。原來我們的勝利是這么來的,這就知道什么是防護工程。”

學習的緊迫感成了一種自發和自覺。6年里,錢七虎只回過一次家,從來沒去看過松花江千里融冰的景色。這在哈軍工是一種普遍現象。原炮兵工程系政治處主任蘇廣義星期天曾“押”著學生去松花江玩,還沒到江邊,人都跑光了,“他們說習題做不完,都半路跑回去趕緊做習題,我們看到這種情況,不批評他們,跑了就算了”。

可想學先進核心技術,是那么難。防護工程的教材全部由蘇聯教材翻譯而來,偏偏缺失了最前沿、最急需的內容。“蘇聯1949年就有原子彈了,但是這部分內容的設計原理,書里是沒有的。”這對錢七虎的觸動太大了:“美國全面封鎖我們,蘇聯老大哥幫我們,但是人家還留一手的。”

1960年,錢七虎以全優成績畢業,第二年被派去蘇聯古比雪夫軍事工程學院研究孔口防護。“防護工程中的人和設備都需要孔口提供空氣,但核爆炸產生的沖擊波也會通過孔口對人和設備造成傷害,所以孔口要防護好。”此時中蘇關系已經破裂,蘇聯開展相關實驗的研究所屬于絕密,錢七虎進不去,只能被迫修改方向,改做結構防護研究。

從那時起,20多歲的錢七虎就深刻明白:“我們買專利,這是對一般科技而言的。核心的科技,特別是國防科技,包括防護工程,你是買不來、要不來、討不來的,只能靠自己。所以我很理解國家提出的關鍵科技自立自強。”有一次他走到列寧墓附近,看到長長的游客隊伍,立即走開了,臨行前工程兵政治部副主任李大同的話就在耳邊:現在送你們出去,國家為每個人要花多少美元、金條啊,我們好多農民還吃不飽飯呢!“所以我的時間花不起啊,只想抓緊一分一秒學知識,學懂、學通,時間非常緊張。”

1965年回國后,錢七虎被分配到位于西安的工程兵工程學院擔任教員,70年代初受命開展某地下飛機洞庫防護門的設計工作。

原來設計的防護門雖然能扛住核爆炸的沖擊,卻嚴重變形,無法開啟。“我們國家是積極防御戰略,不打第一槍,但要打第二槍。核爆炸時,防護門保護飛機不受損壞,核爆炸后防護門一開,飛機馬上飛出去,實施二次反擊。”所以這個問題必須盡快得到解決。

變形的原因是計算不精確,這與計算理論和工具不夠先進直接相關。理論落后,“相當于套用了設計普通房屋的設計方法”,錢七虎一邊推進工作,一邊補習理論基礎,學習國外先進的計算理論與方法。

設備也落后,當時能滿足計算要求的大型晶體管計算機全國只有3臺,都在別的單位。利用節假日和別人吃飯睡覺的空隙,錢七虎蹭其他單位的計算設備用。冬天夜長,上完機后天沒亮,他就裹著衣服在旁邊的穿孔室找把椅子“歪”一下,5點鐘乘頭班車回去。兩年后,他帶領團隊設計出當時國內跨度最大、抗力最高的飛機洞庫防護門。

20世紀80年代,世界軍事強國開始研制新型鉆地彈、鉆地核彈。這些新型武器的鉆地深度可達數十米,爆破威力巨大,錢七虎提出建設超高抗力深地下防護工程,研發出相應的材料與結構,為中國防護工程裝上了“金鐘罩”。

“去追趕這些科技差距,實現從零到一的突破,不會畏難嗎?”《環球人物》記者問。

錢七虎的回答很干脆:“當時是任務壓著你的,沒有退縮膽怯的余地,只能堅決完成。這是軍隊的教育養成的,黨交給我的任務沒有說干不了的,給我任務,我就要盡量完成。”

20世紀90年代,錢七虎提出了新的課題,開發利用地下空間。面對城市地面建筑空間擁擠、交通阻塞、環境污染等“城市病”,他認為,城市的出路就是向地下要空間。

那時國外的實踐已經開啟,他是國內第一批倡導此事的科學家。“沿著他的思路,我們在這個領域越做越豐滿、越做越扎實。”郭志昆回憶道。

錢七虎從自己敬仰的偶像錢學森身上領悟到一名科學家應該有的樣子:延展研究視角,覆蓋更多領域。錢學森是導彈專家,但也關注城市建設,提出生態、宜居,兼具美學價值的“山水城市”;還對虛擬現實技術(VR)很感興趣,譯作“靈境”,“中國味特濃”;曾建議中國汽車工業跳過用汽油柴油階段,直接進入新能源階段,在那篇著名的手稿中,他寫道:“中國有能力跳過一個臺階,直接進入汽車的新時代!”

一名科學家的研究志趣,往往來自于他對國家、人民由衷的責任感與愛。1992年,錢七虎接下了珠海炮臺山爆破的任務。這是一場舉世矚目的爆破,爆破總方量超1000萬立方米,要求一次性爆破成功,并確保山外600米和1000米處兩個村莊的安全。難度大是公認的,可要擴建珠海機場,非做不可。

當時錢七虎任院長的工程兵工程學院在南京,接下任務后,他六赴珠海。1992年12月28日下午1時50分,指揮長一聲“起爆!”1.2萬噸炸藥在38秒內分成33批精確起爆,爆炸當量相當于二戰時美國投放日本廣島原子彈的60%。目擊者回憶,“炮臺山驟如火山爆發,一條巨龍騰空,土、石塊傾瀉而下,激起一陣陣巨浪。大地震顫剛剛平靜,沖天煙塵尚未散去,圍觀的上萬名群眾爆出雷鳴般的歡呼聲。”它至今被稱為“亞洲第一爆”。

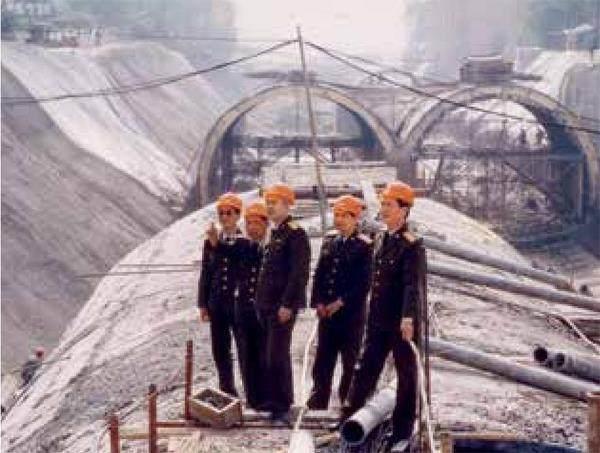

2002年前后,錢七虎(中)正在指導南京玄武湖隧道施工。

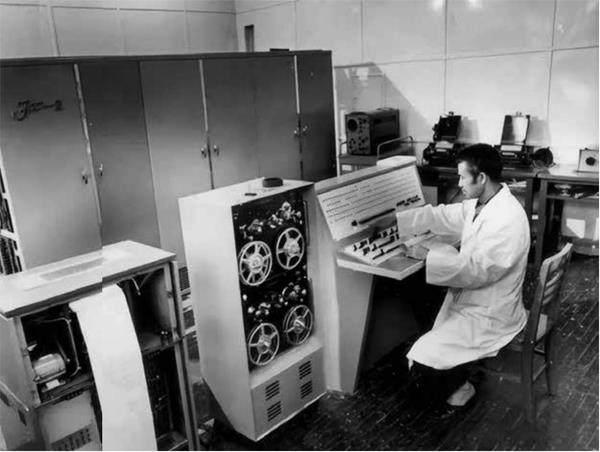

1975年,進行飛機洞庫防護門設計時,錢七虎用大型晶體管計算機做計算。

1990年前后,很多重點工程的項目找上門來,這是錢七虎(左二)在室外爆炸試驗現場。

2003年,南京長江隧道項目獲批通過,是當時中國隧道中地質條件最復雜、技術難題最多、施工風險最大的工程,需要穿越13種軟硬分布不均的土層,復雜程度世界罕見。起初,設計單位提出用“沉管法”施工,這是一種淺埋法,錢七虎不同意:“三峽水電站已經在建了,建成后長江水的含沙率會少很多很多,沖大于淤,河床降低,管道一旦暴露,就存在安全風險。”他力主使用深埋盾構法,更適合長江南京段的地質環境。

當時的盾構機還沒有實現國產化,是專門委托德國一家公司訂做的,總價值超過7億元人民幣。隧道挖到半途,機器突然卡住,“南京長江隧道工程‘爛尾’”的聲音甚囂塵上。錢七虎很有信心:“不要著急,等我回去開新聞發布會,放心,不可能就此停工。”他從另一個工程現場趕回南京,發現故障是由于盾構機刀具磨損。德國技術專家堅信產品的耐用性,不予承認。在錢七虎的堅持下,國內企業對刀具進行了改良,盾構機可以一口氣挖掘400米,耐用率提高了8倍,關鍵設備國產化由此向前邁出一大步。

目前正在建設的深(圳)中(山)通道海底隧道當初論證時,錢七虎提出的隧道管節方案遭到不少人反對,理由是雖然國際上有過嘗試,但國內沒有先例,不能貿然做第一個吃螃蟹的人,唯獨錢七虎堅持。“最后找了這個領域的許多院士一起討論,定下來的還是我那個方案。所以他們對我很尊重,現在一直要我去看看。”

實現這些核心技術的突破,有什么訣竅嗎?沒有。錢七虎引用魯迅的一句話,“我不過是把別人喝咖啡的時間都用來工作”。多年的愛好如打橋牌、下圍棋,“現在都不可能,因為浪費時間太多”。他很少和家人閑聊,更不會出去旅游,親家曾勸他來趟郵輪行,他拒絕,“不可能”。

兩年前,聽朋友說微信傳輸文件比郵箱方便,他注冊了賬號,一段時間后覺得“亂七八糟的消息太多,要么是問候,要么是聊天,凈是些占用時間的”,便任憑消息提醒變成了“99+”。“我的時間很寶貴的,哪里有空看這些?所以我跟他們說,有要緊的事還是直接發短信。短信是要錢的,他們不會亂發。”這是他過濾信息的小技巧。

他也知道年輕人的焦慮,什么“內卷”啊“躺平”啊,他笑道:“我不會躺平,也不內卷,內耗最不好了。”他認真地講,百年未有之大變局啊,中國需要抓緊時間辦好自己的事情,現在我們軍隊要建設世界一流軍隊,我們國家要建設科技強國、現代化強國,沒有時間自己內卷,要腳踏實地解決問題、戰勝困難。

他希望年輕人立大志,把個人理想和國家、民族的需要結合起來。這聽起來有些宏大,落到現實中,就是具體的人生選擇。他姐姐的外孫女曾立志成為科學家,“很有抱負的,結果大學一畢業,又想搞金融了”。錢七虎就覺得很遺憾:“搞金融哪有當科學家好。”

現在,錢七虎的生活目標是,加強鍛煉,保持良好的體魄,避免腦梗復發,“第一步是活到90歲,后面再看情況,爭取多活幾年,再為國家作一點貢獻”。