香港人的來處

葉德平

香港從來都是一個流動的都市,往昔如是,今日如是。這種流動性,讓香港文化充滿著混雜性,既混合了中與西,也糅合了昔與今,形成一種獨特而不純粹的文化特征。因此,要認識香港文化并不容易,多元的族群就是一個絕佳的窗口。

據香港特區政府統計處《2021年人口普查》顯示,香港約91.6%的人口都是漢族華人,所以香港其實算是一個“單一種族社會”。而從語言角度切入,這群“漢族華人”又分屬漢族的不同民系。除廣州話及普通話外,香港人最常用的三種方言是客家話、福建話及潮州話,其次是四邑話和上海話。可想而知,廣府人、客家人、福建人和潮州人是香港人群的主要組成部分。

這個結果正好跟香港早期四大民系的歷史狀況大致吻合。19世紀,洋人傳教士歐德禮從德國不遠萬里來到香港,這個“中國通”對香港表現出極大的研究熱情,調研并出版了《歐洲在中國》。書中,他把居于香港島和九龍的華人分成3個族群:本地人、客家人和福佬。時任港英政府高官駱克在《香港殖民地展拓界址報告書》中,則以語言為分類準則,把香港華人劃分為3個族群:本地人、客家人與疍(音同蛋)家人。

歐德禮和駱克口中的“本地人”指的是誰?

這要從清廷的移民政策講起。在清順治十八年(1661年)、清康熙三年(1664年)與清康熙十八年(1679年),清廷曾三次頒下“遷界令”,令包括香港在內的沿海地區居民內遷三十里。在三次“遷界令”下,香港人口幾乎被掏空。雖然清廷在康熙二十二年(1683年)宣布“展界”,安排這群人返回香港,但很多人已經回不來了,有的在內陸落地生根,有的客死他鄉。

為了充實香港,好好開墾這片土地,清廷又頒布開懇獎勵令,從粵北、贛南以及東江流域一帶招攬了一些客籍人士。就這樣,在這些客家“新移民”遷入后,原本定居在這片土地上的人被視為“本地人”。比如,當時的嘉慶版《新安縣志》,就將客家人建立的村莊,嚴格記入“官富司管屬客籍村莊”內,以示與本地人村落的不同。

所以,歷史上,本地人先于客家人移居香港。像新界的“五大氏族”——錦田鄧氏、新田文氏、上水廖氏、上水侯氏和粉嶺彭氏,早在宋元時期就來到了香港。這些本地人說“圍頭話”,擇平原而居,以耕地為生,“搶占”了香港最適合居住的地盤。等到客家人遷到香港時,就只能選擇次一級的丘陵地帶了。

如今的香港由香港島、九龍和新界三部分組成。香港島和九龍被清政府割讓給英國后,因為兩地空間有限,1898年6月9日,英國又逼迫清政府簽署《展拓香港界址專條》,租借九龍界限街以北、深圳河以南的土地,這一片新獲得的土地被英國人命名為“新界”。從17世紀到19世紀末,本地人和客家人至少已經在新界生活了兩個世紀,是地道的原住民,英國人稱這些居住在新界的本地人和客家人為“新界原居民”。

值得一提的是,雖然當時已經有不少福佬和疍家人輾轉到香港謀生,但這些后來者基本上以捕魚為生,居于艇上,沒有在新界形成村落。因此,英國人在統計新界原居民時,并未將疍家人和福佬納入,他們后來獲得的權益也比本地人和客家人要少。

舉一個典型的例子,1983年,港英政府地政總署編印了《新界認可鄉村名冊》,名冊上羅列了636座受認可的新界原居民鄉村。港英政府規定,只有父系源自這些受認可的新界原居民鄉村的男性村民,才有權一生一次在村內免地價興建“新界豁免小型屋宇”,即廣為人知的香港“丁屋”。

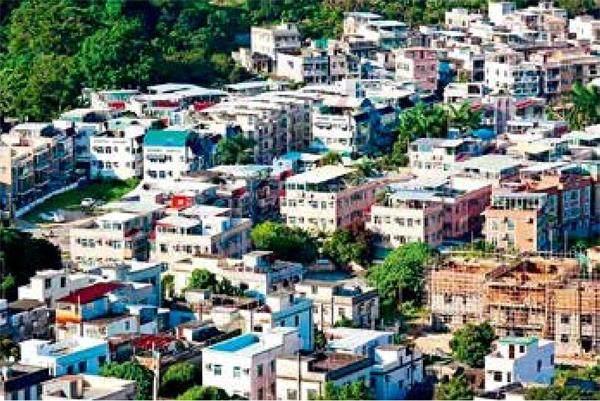

在新界的鄉間,至今能看到一棟棟靜靜矗立的丁屋。如果說,香港帶給你車水馬龍、燈紅酒綠的都市想象,這些丁屋則展示了香港的另一面——傳統與內斂。每棟丁屋面積不大,占地面積最多為700平方英尺(約65平方米),樓高一般為3層。與丁屋常常一起出現的還有那些古老的“圍村”,為了保護村落,這些本地人和客家人的父輩們建起石墻,把村子圍得只剩一個圍口。

福佬和疍家人當然沒有這樣的待遇。他們早期都以捕魚為生,主要居住在香港島附近。比如,1841年的《香港憲報》就顯示,當時香港島上總人口為7450人,其中有2000人居住在艇上,這2000人以疍家人為主,占了全香港島人口逾1/4。

1911年港英政府的人口普查數據也顯示,福佬和疍家人主要聚居在南部的香港島上。顯然,香港島面積雖比新界小得多,但海岸線綿長、蜿蜒曲折,是一個打魚的好地方。

香港丁屋。

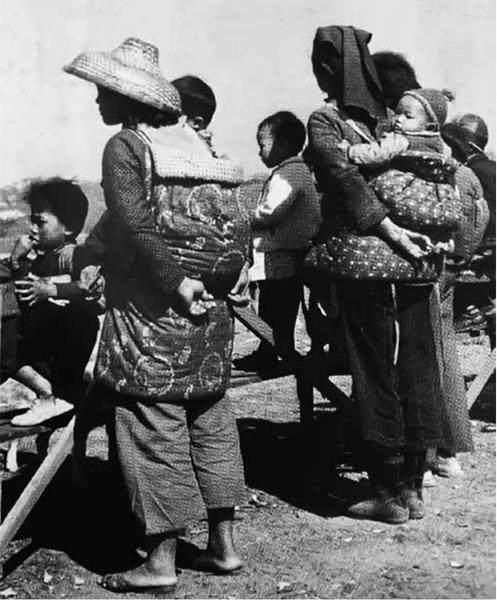

1901年香港新界的百姓。

香港圍村。

勞作中的客家婦女。

疍家婦女(左)與客家婦女(右),疍家帽至今仍是疍家人的文化標志。

福佬和疍家人皆喜食海鮮,將打來的魚晾制成魚干。

相比疍家人,福佬的界定更為清晰。福佬,又稱鶴佬,早期的福佬包括福建人、潮州人和海陸豐(今廣東省汕尾市)人,但真要溯源,這些人都是從福建漳州、泉州等閩南地區一路漂泊過來的,語言也都屬于閩南語系。由于閩南語的“福”字發音與粵語的“鶴”字發音相近,“佬”在粵語中解作“人”,所以這群祖籍福建或者出發自福建的人,就被稱為福佬或鶴佬了。

閩南語就像是一個烙印,一經學會,幾乎磨不掉。就拿我自己來說,我祖籍是福建省南安市,即今日廣義的泉州地區,在大約兩歲時,我跟隨母親來到香港。那時候,祖父母、父母都說閩南語,我們的生活圈子也限于一群初來港不久的福建鄉親間,所以從牙牙學語時,我講的就是閩南語。后來因為要在香港上幼兒園,我又開始學習粵語,看香港本地的電視、動畫片,一句一句模仿。

在我的印象中,哪怕我八九歲時完全學會了粵語,說話時還是帶有鄉音,會不自覺地用一些閩南詞語和量詞。我身邊不少讀完小學后才來到香港的朋友,他們無論怎樣學習粵語,長大后也多少帶一點閩南口音。當然,擁有語言的記憶未嘗不是一件好事,我在大學進行“香港四大民系”研究時,發現所有的潮州語和海豐話我基本上都能聽懂,誰讓我們的祖輩都屬于福佬呢!

不過,隨著福建人和潮州人在香港的政治經濟地位越來越重要,這兩群人被單獨稱呼為“福建人”或“潮州人”。現在香港人說福佬,所指的已不是當初那群人,而是指代那些來自廣東省汕尾市海豐縣和惠州市惠東縣、操著海豐話的人。

至于疍家人的情況,要復雜得多。疍家人有個更江湖的名字——水上人,他們和早期的福佬一樣,以船為家、捕魚為生,也是販鹽、跑船運輸的行家里手。由于長期在水上漂泊,他們也被稱為“海上的吉卜賽人”。“出海三分命,上岸低頭行”,就是早期疍家人捕魚為生的真實生活寫照。香港有名的富豪霍英東就是疍家艇戶出身,其祖父往返于港澳間運輸貨物,霍英東的兩個叔叔因水難身亡。

疍家人這個名稱的來源,據說也與他們的生活緊密相關。“疍”怎么念?很多人一看見這個字就蒙了。有學者考究說,“疍”通“蛋”,因為他們居住的舟楫外形如蛋,漂浮于水面;還有人說,疍家人用蛋來代繳納賦稅;也有人認為疍家人是“白水郎”,即古越族的后代……種種說法,不一而足。發展到后來,又衍生出“福州疍民”和“廣東疍家”,涉及的方言更是五花八門,包括福州話、閩南語和粵語。因此,要想清楚地區分他們,極不容易。

但簡單來說,香港的疍家人主要來自兩廣沿海和西江流域一帶,所用的方言是疍家語,在口音上與粵語較為接近,屬于粵語的分支。關于這種語言,還有一則有趣的傳聞——當年英國殖民者于香港仔海灣登陸,向漁民打聽此為何處。疍家人用土話答了,英國人也就稀里糊涂用英文標譯成了“Hong Kong”。自此,香港的英文名一直沿用至今。