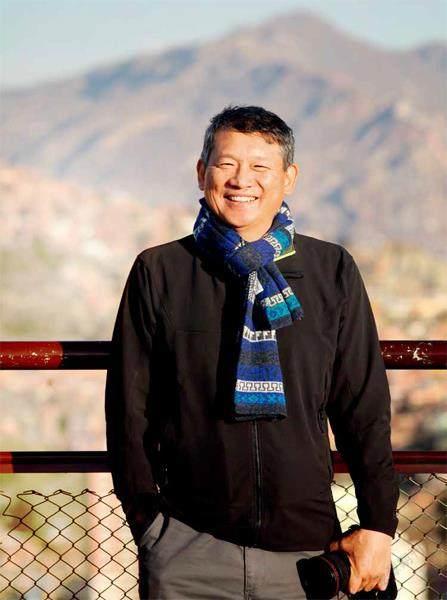

羅新,在歷史深處看見普通人

陳娟

羅新

年輕時,羅新就喜歡到處走走看看。后來做歷史研究,當了老師,便帶著學生一起上路。他最近一次長途行走是2022年7月,跟著美國記者保羅·薩羅佩克,在四川徒步了三周。

第一天的經(jīng)歷就讓羅新印象深刻。當時,他們抵達廣漢和彭州交界的一個小鎮(zhèn),停下來休息。鎮(zhèn)上有一個小茶館,里面有不少人在喝茶、打麻將,很是熱鬧。羅新便打算進去歇歇腳,還未進門,就被老板擋在門口,示意他離開。羅新不解。這時,一個老板娘模樣的人走過來,連連道歉,說“因為你們是外地人,我們現(xiàn)在要防疫”。

羅新默默退出,心里覺得“受到了傷害”。后來,他們離開小鎮(zhèn),走了半個多小時,來到一個村莊。為避免引人不快,羅新決定不進去,在村子外頭歇腳。剛坐下沒多久,附近一戶農(nóng)家看到他們,走過來搭話,問喝不喝水,還給他們摘了新鮮的黃瓜,洗干凈送過來,非常熱情。

“人的反應(yīng)很奇怪、很復(fù)雜,這很有趣。”羅新對《環(huán)球人物》記者說。這段經(jīng)歷給他一個“教訓”:理解人不同反應(yīng)時,不要貼標簽。他就是單個的人,而人是豐富的、千差萬別的、復(fù)雜的。

對羅新來說,這是行走的啟示,也是行走的意義。

作為一名歷史學家,羅新一直篤信“行走不只是身體的放松,也是做學問的方式”。這些年,他一邊埋首書齋做學問,一邊背起行囊沖出大門,從古代研究中跳脫出來,四處行走。他在伊朗設(shè)拉子探訪“詩人的故鄉(xiāng)”;到復(fù)活節(jié)島看日出;在太平洋屋脊步道穿越云杉林;一次次抵達中亞尋訪阿姆河……行走,但不止于行走——他把近10年來在異域的一段段旅程記錄下來,包括見聞偶遇、途經(jīng)之地的歷史懷想,以及種種探尋與思索等,最終成書《月亮照在阿姆河上》,于近日出版。

和羅新的采訪約在了北京五道口一家咖啡館。剛一落座,他就指著《月亮照在阿姆河上》書封上的英文“KAMPIR-TEPE”,說:“KAMPIR-TEPE,意思是異教徒的城堡。它是烏茲別克斯坦境內(nèi)的一座古城——卡姆皮爾秋別,位于阿姆河北岸。”

思緒一下子回到了2018年秋天。羅新參加一個學術(shù)活動,到烏茲別克斯坦南部考察古跡。第四天,一行人來到卡姆皮爾秋別。“進入城墻,烈日下難分形狀的黃土建筑,干燥又寂靜的遠近地貌,滿地碼放著用以復(fù)原古城的新造土磚,很難想象它在古時曾是最繁榮的渡口。”第一眼,羅新就被復(fù)原后的北城墻所震撼,他登上城堡頂部平臺,向南俯瞰阿姆河河谷,“綠色田野如一面布幔向東向西緩緩伸展,包裹住南邊那一縷灰藍色的阿姆河”。

阿姆河,中亞地區(qū)的母親河,是古代絲綢之路的交匯處,孕育了中亞地區(qū)輝煌燦爛的文明,也由此吸引著無數(shù)文學家、歷史學家、旅行家前往。此行之前,羅新一直對阿姆河充滿向往,曾在微信小群里開玩笑說:“打算月夜去阿姆河游泳,游到對岸的阿富汗。”這自然是行不通的——烏阿邊境建有鐵絲網(wǎng)。

左圖:羅新新作《月亮照在阿姆河上》。右圖:冬日的阿姆河。(羅新 / 攝)

復(fù)活節(jié)火山島上尚未從采石場和加工場地運下山丘的摩艾石像。(羅新 / 攝)

“對我來說,阿姆河帶有某種文化象征,既神秘又抽象。我對中亞史有著強烈的興趣,讀了很多與中亞有關(guān)的東西。阿姆河就像一條線,把我學過的、研究的相關(guān)知識串聯(lián)起來。”羅新說。在那次考察中,他一次次靠近阿姆河,經(jīng)由這條河,他按圖索驥,研究沿岸渡口之間的競爭,追溯7世紀末中亞被阿拉伯征服的歷史,“某種意義上說,阿拉伯的征服,把中亞從一個破碎的世界變成完整的世界”。

在阿拉伯征服中亞的歷史中,羅新意外發(fā)現(xiàn)了一個小線索——布哈拉千年棗(椰棗)。布哈拉,中亞最古老的城市之一,唐朝時人稱“安國”。公元674年左右,阿拉伯人入侵,布哈拉國君剛剛過世,繼位的兒子還沒斷奶,由其母后可敦執(zhí)掌國政。讀《布哈拉史》一書時,羅新被一個小故事吸引:阿拉伯人賽義德征服布哈拉后,駐軍在此地。有一天,賽義德生病了,可敦前來探視,從錢袋里摸出兩件物事,說:“這兩個,我自己要留一個。另一個,我送給你,你吃了它,病就會好了。”賽義德接到后,發(fā)現(xiàn)只是一顆陳年干椰棗。他命令手下準備五峰駱駝,滿載鮮椰棗,給可敦送去。可敦打開袋子一看,大感羞愧,“我們這里沒有這種物事,我保存這兩顆已經(jīng)好多年了,就是為了在生病時食用”。

“這個故事的重要,在于揭示了一個事實:伊斯蘭征服之前的布哈拉,是不容易見到椰棗的。可椰棗是中東常見水果,在絲綢之路活躍時期,也是商隊運輸?shù)奈镔Y之一。這也說明,布哈拉在當時的絲綢之路上并不是重要一站,它是在阿拉伯征服之后,才逐漸崛起和輝煌的。”

羅新總對那些歷史中被忽略的或者歷史中的細枝末節(jié)感興趣。2019年夏,他在印第安納大學訪問,到學校檔案館調(diào)查該校學生、清末到中國的美國傳教士丁韙良,意外發(fā)現(xiàn)了丁韙良去世前的書信;后來再訪中亞,他參觀撒馬爾罕傳統(tǒng)紙業(yè)作坊,全程觀看工人循古法制作桑皮紙……

“身臨其境可以觸摸歷史跳躍的脈動。當歷史停留在書本里,它是靜止的、過去的、遠觀的,旅行讓人走進歷史,走進文化深處。”羅新說。

在《月亮照在阿姆河上》一書中,羅新記錄了一次徒步旅行——2017年的太平洋屋脊步道之旅。這是美國最著名的長距離步道之一,南起美墨邊境,北抵美加邊境,縱貫美國西海岸,全程4000多公里。那年夏天,羅新和幾個朋友結(jié)伴,徒步一周,只走了其中極短的一小截。

那一周,他們一直在云杉林里行走,“除了自己的呼吸和腳步,偶爾可以聽見鳥叫,還有花栗鼠在枯枝上跳躍的聲音”。有一瞬間,羅新想起自己在山區(qū)林場度過的少年時光,“深深的森林就是故鄉(xiāng),或者是通往故鄉(xiāng)的門廊”。

上世紀90年代,羅新(左一)與導(dǎo)師田余慶先生(左四)等人合影。

羅新生長于湖北隨縣七尖峰林場。冬夜,工人們常常圍爐夜談,講五花八門的故事。在搖曳的微光中,在起伏的松濤間,他聽長輩們講“五鼠”鬧東京,講梁山108將……那些人物傳說讓少年羅新著迷,甚至忘記回家睡覺。這也成了他最初的文學啟蒙。那時的他,有一個文學夢,到了1981年,他考入北京大學中文系。

畢業(yè)后,羅新先到武漢一所高校任教,后轉(zhuǎn)到湖北省地方志辦公室。因工作需要,他讀一些地方志、明清史書。讀的多了,他發(fā)現(xiàn)比起編故事、寫小說,自己更擅長講些實實在在發(fā)生的事情——這種思考和表達方式可能更適合學歷史。1989年,他考回北大,跟著著名歷史學家田余慶和祝總斌,研究魏晉南北朝史。第一次見面,田余慶就告訴他:“從中文系、外文系改到歷史系來的,少有成功的先例。”羅新聽后沒太在意——他只想系統(tǒng)性地學些知識。隨著研究的不斷深入,他也不斷思考文學與歷史的界限。

“兩者最大的不同是,文學從構(gòu)想開始,就有主人公、中心思想、故事主線,而歷史沒有,歷史哪有什么主人公,只有寫出來以后才有主人公。”羅新說。歷史學家通常也會圍繞一個特定的主人公來記敘歷史,但主線是特意挑選出來的。“在語境中強調(diào)一條線索,意味著抹殺了許多其他線索。但其他線索也是真實存在過的,不應(yīng)被人們遺忘。”

羅新的著作《黑氈上的北魏皇帝》《有所不為的反叛者》《漫長的余生》。

這些年,羅新一直在做的,就是盡量把那些被遺忘的真實還原出來。他將目光對準位于中國歷史敘事同心圓的外圍,寫下《黑氈上的北魏皇帝》;他學習閱讀古突厥文、土耳其文,關(guān)注中古時期的邊少民族,出版《中古北族名號研究》;他花費10多年,研究一塊刻有北魏宮女王鐘兒平生的墓志拓片,寫下歷史非虛構(gòu)作品《漫長的余生:一個北魏宮女和她的時代》,于2022年7月出版。

在《漫長的余生》一書中,他講述一位出身南朝的普通女性王鐘兒跌宕起伏的一生——30歲被掠入北魏平城皇宮,先后以宮女和比丘尼的身份撫育兩代皇帝,在北魏宮廷生活了56年之久,見證并卷入各種權(quán)力爭斗中,在縫隙中尋得某種生存的可能和機會。

“人不單單是命運的承受者,人也是命運的創(chuàng)造者。”羅新說。

我只是不想說那些人云亦云的話,不想走那些大家都去走的路。比如2017年南美的那次行走,一般都會說寫一寫世界奇跡馬丘比丘,但我后來想能寫什么呢?我讀了幾乎所有相關(guān)的內(nèi)容,發(fā)現(xiàn)自己根本不可能寫的比別人多一個字,多任何特色。最后,我寫了復(fù)活節(jié)島,那一時期我正好在研究氣候變遷、環(huán)境變化歷史,就把主題定在了復(fù)活節(jié)島環(huán)境變化的歷史爭論上。我自然不是專家,但我想至少可以提供給讀者一個不一樣的視角。

我認為學術(shù)應(yīng)該是每個人做每個人特色的事情,不應(yīng)該熱熱鬧鬧的。固然一個時期有一些話題是眾多人關(guān)注的,但是處理這些話題的方式應(yīng)該是多種多樣的。

歷史學研究最大的限制就是材料。不是說過去的學者不關(guān)注普通人,但把普通人和個體的命運、和不平等的社會制度結(jié)合在一起,用一個比較明確的理論關(guān)注,把它串起來,這是近些年來的一個新現(xiàn)象。

歷史是對過去的講述,但不是過去,無比巨大、混沌一團的過去中,被賦予了秩序和意義并且被講述出來的那很小很小的一部分,才是我們所說的歷史。這就造成我們過去的歷史研究有很大的系統(tǒng)性缺陷,聽到的都是勝利者的聲音,對普通人沒有足夠的關(guān)注。我沒有能力參與現(xiàn)實,能做的就是到歷史當中去,讓那些小人物、普通人能夠站起來,讓人們看見他們。而這些被看見的歷史,也將是未來我們思考現(xiàn)實時的思想素材。

這和整個社會的文化水準提高有關(guān),一部分公眾成長起來,有足夠的理解能力、邏輯能力和思想水平,從而對歷史、歷史學產(chǎn)生了興趣。不過,也有人說當前人們特別關(guān)心歷史,反映了一種歷史焦慮。我認為這個焦慮是假象,真正的焦慮仍然是對于現(xiàn)實的焦慮,是對現(xiàn)實難以充分理解而將目光投向過去。

作為歷史學工作者,就我個人的體驗來說,恰恰相反,是從現(xiàn)實出發(fā)、受現(xiàn)實刺激而去關(guān)注和認識歷史。我之所以能夠理解一些歷史,恰恰是因為我看到了現(xiàn)實,體驗了現(xiàn)實。現(xiàn)實中的許多遭遇和經(jīng)歷會告訴我們,不要從字面上讀歷史,而是從字背后去讀。

我不知道意義何在。人類的思維特征是一種歷史性思維,我們喜歡拿過去發(fā)生的事情當作思想素材,來討論現(xiàn)在的問題、將來的問題。既然我們無時無刻不在使用歷史,對所使用的歷史本身進行考察,那么確保歷史知識的正確與準確,適當?shù)厥褂枚皇菫E用或錯用歷史,就關(guān)乎人類的精神健康與心智發(fā)育。而這正是歷史學家的職責。確保這一職責得以履行的,就是歷史學家的美德:批判,懷疑,想象力。

有一句話說,史料自己不會說話。因為史料都是非常具體的幾個字,它們背后的意義是需要研究者去闡釋的,史料之間的關(guān)系是需要研究者去建立的,這個過程需要想象力。

20世紀中期以來的一個基本常識,歷史是一種記憶,史學被當作一種記憶來討論。但事實上,是遺忘在塑造我們的記憶,理解記憶的關(guān)鍵在于理解遺忘。我常常強調(diào)“遺忘的競爭”,因為我們能夠了解的所謂過去、所謂歷史,都是不完整的碎片,這些碎片是往昔歲月中持續(xù)進行的各種競爭——記憶與記憶的競爭、遺忘與遺忘的競爭、記憶與遺忘的競爭——的結(jié)果。那些相互矛盾沖突的史料碎片,不再是簡單的孰是孰非、孰真孰偽的關(guān)系,值得我們辨識的是它們各自體現(xiàn)著怎樣的敘述傳統(tǒng),代表著怎樣的競爭力量,反映了什么樣的競爭過程。

參與這場競爭。我們說的每一句話都是在競爭。我們一定要有競爭意識,而且知道競爭是好的、必要的,不能讓,你在這時候一讓步,就把歷史交給別人了。

沒有。我經(jīng)常說一句話,多樣性是唯一真理,只要有足夠的多樣性,我們就不用擔心了,自己會覓食。一定要允許、保障任何聲音都能發(fā)出來,這種情況下真相自然會呈現(xiàn)的。我倒不相信知識多了,信息多了會迷失,反而是知識單一了、信息單一了,人們會被誤導(dǎo)。

年紀越大,越對個人的東西感興趣,我不希望人生留有遺憾,想說的話沒說出來,想寫的東西沒寫出來。但我畢竟是一個學者,還想在學術(shù)上做點事情。至于做什么,一定程度上取決于我碰到什么材料,不取決于我想要什么題目。歷史學跟別的,比如說跟文學創(chuàng)作最大的不同,是它不能夠無中生有,必須要有實實在在的材料。

記憶力、接受新事物的能力不如以前。但我們研究歷史的有一大優(yōu)勢:不迷信自己,知道自己的命運會是什么樣子。所以不用著急,該退出就退出,該放手就放手。我給自己規(guī)定今后每一兩年寫一本不同的小書,70歲可能慢慢就停下了。但不管怎樣,我不想寫過去人們寫過的,要寫只有我能寫出來的,哪怕寫得不好,哪怕不那么成功,沒有關(guān)系,它有特色,這個特色就是我的烙印。

1963年生于湖北隨縣,現(xiàn)任北京大學歷史系教授。研究魏晉史和中國古代邊疆民族史,著有《黑氈上的北魏皇帝》《從大都到上都——在古道上重新發(fā)現(xiàn)中國》《有所不為的反叛者》《漫長的余生:一個北魏宮女和她的時代》等,近日出版新書《月亮照在阿姆河上》。