晉商、晉南商幫與西北商貿

晉商是明清到民國500年間活躍于中國內外的山西地域商人群體,曾以鹽商、茶商、票號商、鐵貨商、布商、皮貨商、雜貨商馳名,在中國晚近商業史上留下了濃墨重彩的篇章。2017年,習近平總書記在山西考察調研時就曾指出:山西自古就有重商文化傳統,形成了誠實守信、開拓進取、和衷共濟、務實經營、經世濟民的晉商精神。歷史上,山西是“一帶一路”大商圈的重要組成部分,晉商縱橫歐亞九千里、稱雄商界五百年,彰顯的就是開放精神。晉商文化精神是山西民眾一筆重要的精神財富。

晉商的歷史發展概況

源于明初朝廷實行的“開中法”,晉南解州鹽池邊崛起了最早的晉商團隊,隨后逐漸輻射到河東、平陽地域,因明朝該地屬于平陽府統轄,形成了平陽商幫,主體經營鹽、糧。明代前中期,因出產鐵貨和絲綢,澤潞商人逐漸崛起,形成澤潞商幫。明代后期王士性《廣志繹》和沈思孝《晉錄》均記載“平陽、澤、潞,豪商大賈甲天下,非數十萬不稱富。”受到九邊供應糧草的影響,因有地利之便,大同府的商人在明代前期也形成一定規模。雍正年間《長蘆鹽法志》卷二“沿革”條記載“明初,分商之綱領者五:曰浙直之綱、曰宣大之綱、曰澤潞之綱、曰平陽之綱、曰蒲州之綱”。于是乎明代前中期,形成的晉商商幫主體是蒲州、平陽、澤潞、大同地域,可以稱之為晉南商幫、晉東南商幫、大同商幫,是為明代晉商群體代表。明末清初,汾河中游太原府、汾州府商人崛起,借助清廷的政策扶持,以開通萬里茶路和創辦票號為標志,晉中商幫發展成為清代晉商的杰出代表。與此同時,忻定商幫也以經營雜貨活躍于蒙古草原。民國時期,晉商承接清代晉地重商傳統,仍然在國內外經營商貿,盡管受到戰爭影響,但晉商群體和商業規模依然巨大,是一支享譽海內外的商業勁旅。

晉商,本來是指山西地域商人。“晉商”這一概念,目前可知最早出現于明末的文集,《清高宗實錄》也有記載,均是指山西商人。明人倪元璐《倪文貞集》卷11《屯鹽合一疏》載“晉商最多,亦最耐田家之苦”。《清高宗實錄》卷637乾隆二十六年(1761)五月乙丑條載“至乾隆二十年,因河東缺鹽,奏準予長蘆存鹽內,通融撥借。晉商赴天津運鹽。”歷代文獻也稱“山右(商人)”“西商”。謝肇淛《五雜俎》卷4載“富室之稱雄者,江南則推新安,江北則推山右。新安大賈,魚鹽為業,藏錢有至百萬者,其他二三十萬,則中賈耳。山右或鹽、或絲,或轉販、或窖粟,其富甚于新安。”從明清到民國500年的歷史發展來看,山西省域內的晉南(河東、平陽)、晉東南(澤、潞)、晉中(太原、汾州)、晉北(大同、忻代)均涌現出一批批杰出的商人群體,他們以集體面貌涌現在世人面前,晉商成為馳名中外、影響巨大的中國地域商幫。

晉商的經營地域

明清到民國以來的500年間,晉商從事國內外商貿,仔細梳理就會發現,其經營還是時段明顯、地域明顯的。

有明一代,晉商主要從事國內商貿。以鹽業為例,明朝前期,晉南(蒲州、平陽)、晉東南(澤潞)、大同商幫通過糧草等物資供給換取營銷食鹽,連通解州、長蘆、兩淮等產鹽區與大同、太原等九邊之地,以鹽糧、邊商為特征。明代中期以后,改行折色,明末實行綱法,大批晉商奔赴主要的產鹽區兩淮、長蘆等地從事食鹽交易,邊商轉為內商。澤潞地區出產的鐵貨、絲綢,也行銷國內廣大區域市場。

明末清初,晉中一帶介休平遙祁縣太谷榆次汾陽商人崛起,依托張家口進入遼東市場,借助康雍乾對西北用兵從事邊疆貿易,介休范家也進入日本從事銅業貿易。17世紀時,晉中商人開通了從福建武夷山到歐洲俄羅斯的萬里茶路。清代后期,晉中平遙祁縣太谷介休商人陸續在家鄉平遙祁縣太谷及國內商業重地開設票號,甚至開設到日本、朝鮮、俄羅斯,成為晉商實力巨大的明顯標志。

由于明代晉商研究資料的局限,除卻明代晉商與產鹽區的生意關聯是較為明晰的,明代晉商的經營地域尚需進一步研究挖掘。但梳理清代民國時期山西省內各地域商人群體的經營地域,大致可以發現,在商業核心城市北京、天津、漢口、南京、蘇州、廣州等地,晉商各地商幫均有生意往來;除此之外,晉中商人主體去的是東北、蒙古草原、西北、東南、江南、俄羅斯,范圍很廣,幾乎遍及全國主要商業區域;晉東南商人主體去的是中原、山東、河北;晉南商人主體去的是西北、中原、江南;晉北商人(大同、忻定)主體去的是蒙古草原。

晉商資料的留存狀況

明清到民國500年的晉商發展史,無疑會產生大批相關資料;但隨著時間流逝和社會發展變化,明代資料散亡相當嚴重。除了明代晉商從事鹽業經營的資料在正史、文集、檔案、方志、碑刻、譜牒中尚有一些保存外,其余的商業活動記載較為零星,目前難以還原明代晉商經營狀況較清晰的整體面貌。

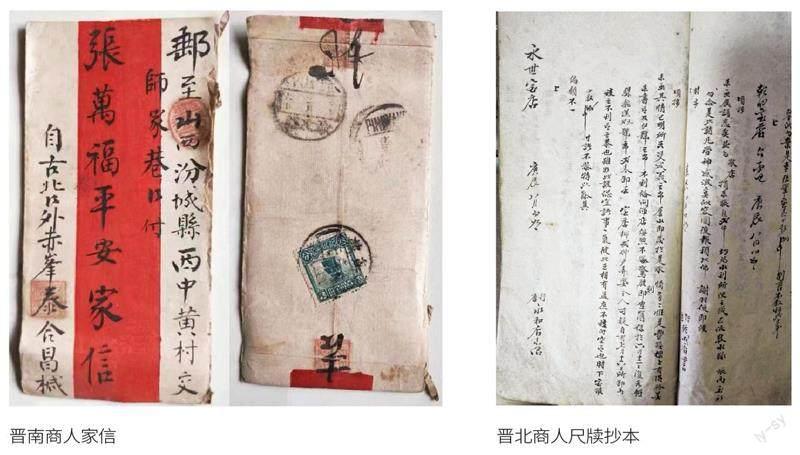

相對而言,清代民國300年間的晉商資料,山西各地的保存就稍好一些,但也呈現出各地域之間的不平衡。晉中商人尤其是平遙、祁縣、太谷、介休、榆次、汾陽的大商人家族保存的資料較多,特別是有關票號的賬簿、票據、書信。這些縣域商人商號資金雄厚,商業規模較大,加上晉中地區較為重視文化研究和旅游開發,政府和民間較早重視,故而保存資料較為豐富,成為晉商研究代表性的區域,因而“晉中是晉商故里”“晉中是晉商的發祥地”等說法聲名遠播。清代民國晉南商人的資料也有不少存留。例如,賬簿、書信、文書、方志、譜牒、碑刻,尤其是鹽業資料。但大商人大商號資料較少,典型者如平陽府亢家資料極度缺乏。中小商人商號資料收藏較為分散,特殊行業如曲沃煙草資料也保存不多,因而也無法清晰展現晉南商幫整體的規模和實力。晉東南商人資料散亡更為嚴重,特色產業比如鐵貨資料保存就不多,除了個別中小商人商號,現存資料遠遠比不上晉中、晉南商人。晉北商人資料最為缺乏,這大概與歷史上生意規模有限密切相關。

留存資料的不平衡,影響到山西省內各地域晉商研究的水平和整體面貌。晉中商人尤其是平遙祁縣太谷介休榆次大商人家族、大商號、票號、茶商茶路研究成果突出。晉南商人鹽商研究成果稍多,個別富商家族有研究。晉東南商人個別富商家族、商號、商鎮有過研究。晉北商人研究成果較少。

推進山西各地域晉商研究,需要在資料收集方面繼續加大力度,不僅要挖掘史書、文集中的有關論述,還有廣泛收集公私收藏的各種類型的地方文獻、民間文書,也要利用域外所藏文獻文書。愈益增多、集中的晉商資料,一定能夠推進研究工作,晉商及山西各地域晉商面貌總會越來越清晰起來。

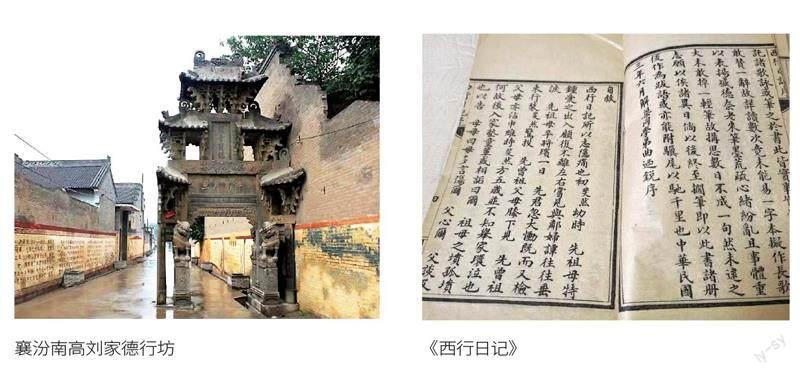

晉南商幫與西北商貿

500年的晉商發展史,最早興起的是明初的晉南商幫,先解州、蒲州,后平陽,明代時被統稱為平陽商人。成化《山西通志》之“平陽府·風俗”載“勤于耕織,服勞商賈”。有明一代,平陽商人以鹽、糧交易為大宗,豪商大賈甲天下,知名者如蒲州張四維、王崇古家族。明代后期晉南商人在京城建有的會館可考的有山右會館、臨汾東館、臨汾西館等。清代民國,今運城、臨汾地區的晉南商人仍以貿易見長,雍正八年臨汾《臨邑紳士捐銅價代完逋稅復興正誼書院文會記》載“吾臨汾之俗,多務商而不急讀書”。鹽商仍為大宗,如清代號稱天下首富的平陽府亢家,清代河東鹽池四大坐商絳縣槐泉王家、太平南高劉家、運城姚家和杜家,洪洞蘇堡劉家和馬牧許家,均是以販賣食鹽為主業。此外,對糧、油、棉、布、煙草、鐵貨、煤炭、茶、藥材、紙張、醬菜、雜貨、典當、錢莊均有經營。萬榮閻景李家、襄汾丁村丁家、襄汾南高劉家、汾西師家溝師家、洪洞萬安劉家為至今遺跡尚存的晉南商人家族。

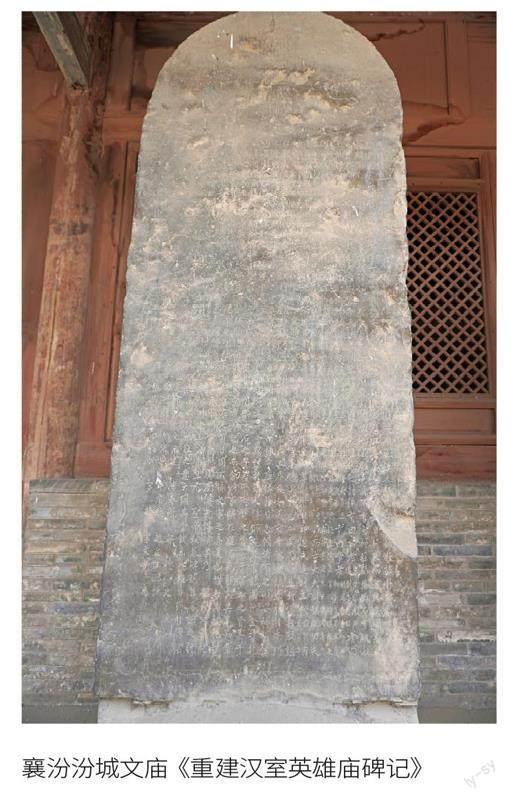

在晉南今運城、臨汾地域,明清到民國,有大批中小商人前往西北經商,最為集中的城市如西安、三原、涇陽、蘭州、銀川、西寧,涉及陜西、甘肅、寧夏、青海四省區,大致沿著絲綢之路沿線城市分布,籍貫以今新絳、萬榮(萬泉、榮河)、河津、臨猗(臨晉、猗氏)、聞喜、稷山、永濟(永濟、虞鄉)、襄汾(襄陵、太平/汾城)、曲沃、翼城為主,涌現出著名的絳太幫、路南幫、蒲州幫。從上述縣(市)域所存的方志(府州志、縣志、新編鄉鎮村志)、家族譜牒、商業文書、商人家書來看,晉南商人結伙拉幫在西北經商者甚多,成為一種較為普遍的社會現象。襄汾汾城文廟院內所存清代乾隆年間《□儲鎮重建漢室英雄廟碑記》載“數千里走湟中,募吾鄉之商于邊陲者,得若干金”,即是遠赴青海湟中向本籍商人募集修廟資金。清末聞喜陳斐然《西行日記》記述了自己于宣統年間西行甘肅尋找經商無蹤的祖父經過,同行及沿途采訪的多為晉南商人。民國《臨晉縣志·生業略·商業》載“民國紀元前,臨民經商陜省者,常萬余人。”民國時,蘭州最大的鐵貨行是翼城商號蔚隆章,鐵貨從晉東南販運而來。最近幾年,從筆者收集關注的一批清代民國絳州、太平/汾城、翼城、曲沃、稷山商人家書來看,晉南商人在蘭州、銀川、西寧、西安等西北重點城市及其輻射區域經商者數量龐大;尤其是在西北名氣較大的絳太幫,鄉人相互引薦,成群結隊西行經商謀生,至今在晉南和西北蘭州、銀川、西寧等地影響廣泛。深入運城、臨汾地域多數縣田野調查,清代民國晉南商人在西北的故事,村村皆有,尤其是今新絳、襄汾,至今老年人耳熟能詳,成為一種商業現象。據萬榮李家后代講到,聽老輩說經商“不入藏不入疆”,即是不去西藏和新疆,確實研究發現晉南商人主體去的是陜西、甘肅、寧夏、青海四省區。新中國初期三大改造,大批晉南商人返回原籍晉南安家落戶,不少商人子女出生在西北,取名字帶有“蘭”字的較多見,如蘭生、蘭玉,至今已是古稀之年;還有大批商人后代定居于西北多地,晉南成為老家,“新中國成立前,絳太人在蘭州最多時達到萬余人……現在的紅城人80%以上是山西人的后裔。”西北的省市縣政協文史資料刊登過相關回憶錄及研究文章。

關于晉南商人在西北絲路沿線的商貿活動,在《晉商史料全覽》的運城卷、臨汾卷中已進行初步的史料爬梳。從西北五省所存的商業資料、史志材料、文史資料中,也不難找到河東商人、平陽商人及晉中商人在西北經商的信息。在西北經商的晉商中,晉南商人比例最高,而晉南商人又以河東今運城地區商人為最多,《蘭州晚報》記者王文元調研報道,“來西北經商的山西人主要集中在晉南地區,究其原因與交通有直接關系。”但清代民國在西北經商的晉商中,實力最雄厚的當是晉中商人,晉南商人多為中小商人。肖淑貞在《走絳州——不是所有的故鄉都在淪陷》道,“在蘭州經商的山西人主要分為上府幫、路南幫、絳太幫。上府幫主要指榆次、太谷、平遙、介休等縣的商人,路南幫指臨晉、稷山、猗氏、萬泉等縣的商人,絳太幫則指絳州、太平縣的商人。在蘭州的晉商三大幫中,又以絳太幫為最。當時,蘭州的海菜行(醬園)、行棧業基本上全部為絳太幫把持,在綢布、百貨、五金、鐵器、雜貨等行業中也占相當大的份額。”作家韓振遠所著《秦晉之好》一書,其中一節便為《造福陜西的河東商人》,是在廣泛調研基礎上撰寫的,敘述了大批河東商人在陜西經商。

“來西北經商的山西人主要集中在晉南地區,究其原因與交通有直接關系。”晉南與關中隔黃河而望,語言、風俗較為接近,晉南屬于中原官話區。明朝初年,實行開中法,山西、陜西商人,因地近九邊,最先崛起,成為地域性商幫,相互競爭。明代中期,變開中法為“花錢買引”,山西、陜西商人紛紛南下江淮,邊商變為內商。徽商利用地利之便崛起,南下的晉商與秦商走向聯手與徽商競爭,江南人稱之為“西商”。此后,在全國許多地方合作經商的山陜商人建立了多處山陜會館,成就了中國商業史上一段佳話。在西北經商的地域商幫中,晉商、秦商實力最強,而晉商中,清代民國實力最強的是晉中一帶平遙、祁縣、太谷、介休商人,而人數最多的卻是晉南商人,較有影響的晉南商幫如絳太幫、路南幫,其中絳太幫人數最多,就是籍貫絳州(今運城市新絳縣)和太平(今臨汾市襄汾縣汾城鎮一帶)的商人。

在研究“一帶一路”歷史過程中,不能忽略清代民國晉商尤其是晉中商幫和晉南商幫,在西北絲路沿線商貿活動中的杰出貢獻。他們的商業經營活躍了西北與內地的物質往來,滿足了西北地區政府和民眾的日常需求,對于西北地區經濟社會發展和邊疆穩定起到了重要作用。尤其是大量晉南中小商人在西北從事雜貨為主的商業買賣,再續秦晉之好,成為山西參與“一帶一路”的歷史見證,同時也是晉商參與開發和鞏固西北邊疆、鑄牢中華民族共同體歷史貢獻的重要見證,理應為后人銘記。

參考文獻:

1.(明)沈思孝:《晉錄》,上海:商務印書館,1936年。

2.(明)倪元璐:《倪文貞集》,《文淵閣四庫全書》,上海:上海古籍出版社,1987年。

3.王天然:《三晉石刻大全·臨汾市堯都區卷》,太原:三晉出版社,2011年。

4.肖淑貞:《走絳州——不是所有的故鄉都在淪陷》,北京:商務印書館,2016年。

5.韓振遠:《秦晉之好》,太原:三晉出版社,2014年。

6.山西省政協《晉商史料全覽》編輯委員會:《晉商史料全覽·運城卷》,太原:山西人民出版社,2006年。

7.山西省政協《晉商史料全覽》編委會:《晉商史料全覽·臨汾卷》,太原:山西人民出版社,2006年。

8.王尚義:《晉商商貿活動的歷史地理研究》,北京:科學出版社,2004年。

9.張維東:《晉中茶商與萬里茶道》,太原:三晉出版社,2017年。

10.仝建平:《平陽商人研究淺議》,《地域文化研究》,2020第四期。

(作者為山西師范大學歷史與旅游文化學院教授;本文為2020年山西省哲學社會科學規劃課題“明清晉南商幫與‘一帶一路’關系研究”[2020YJ082]研究成果)

責任編輯:孫蕊