北溪山水間的霞客古道

楊躍平

徐霞客自幼心存高遠,立下“大丈夫當朝碧海而暮蒼梧”的志向。他用腳步丈量大半個中國,涉足現今21個省、市、自治區,終成千古“游圣”,留下名垂千古的《徐霞客游記》。

隨著旅游業的升溫,徐霞客作為我國古代杰出的地理學家、旅行家、探險家,其歷史地位和高尚人格再次得到人們的景仰和重視。早在2011年,我國就把每年的5月19日即《徐霞客游記》的開篇日,定為“中國旅游日”,并把徐霞客走過的道路稱為“霞客古道”。

游圣徐霞客在大半生的摸爬滾打中,五次游歷八閩,三次來到漳州,三次取道華安。《閩游日記前》徐霞客記述了首次赴漳,途經華安茶烘古道的景象。華封又稱茶烘,因古時盛產茶葉故名。從華封至新圩古渡口稱為茶烘古道,全長約10公里,途經半嶺亭(又叫龍頭嶺),一路翻山越嶺,與九龍江北溪一衣帶水。茶烘古道始于唐宋,興于明朝,它承載著古代陸路交通的重要使命,成為連接閩北、閩西至閩南一帶的交通要道,又是海上絲綢之路的重要節點。明崇禎元年(1628)的仲春二月,徐霞客“發興為閩、廣游”。三月十二日,登丹楓嶺進入福建地界。四月初二日,徐霞客從漳平的寧洋溪(亦稱九鵬溪)坐船前往華封,但“行數里,山勢復合,重灘疊溜”,使他心情愈發緊張。

抵達華封時,“北溪至此皆從石脊懸瀉,舟楫不能過,遂舍舟逾嶺。”因北溪流到這里,水流都是從石頭山脊上懸空下瀉,船只不能通行,加上陰雨天氣,徐霞客無奈只能下船跟著人流翻越山嶺,但仍沒有放棄探險北溪的念頭,打算沿著水流窮究河道中的險要處,但苦于沒人能為他當向導,因為當地人只知道越嶺走茶烘古道的路。他帶著幾分的不舍和遺憾,趿著草鞋,撐著油紙傘,又匆匆沿著陡峭逼仄的山路,冒雨下山,直奔溪邊。

抵達溪邊時,徐霞客直接上船,并沒有詳細描述上船的碼頭。“新圩古渡口連接著古道,是北溪可通航的第一個碼頭,且在當時極為繁華,徐霞客十有八九是跟著人群從這里上船的。”老船工黃吾田篤定地說。據《龍溪縣志》記載,早在1300多年前,唐初劉氏三兄弟開發九龍江航道,就有竹筏和船舶運輸。宋元至明朝中葉,新圩古渡十分繁榮,特別是在明朝,古代陸路交通不發達,貨物往來主要靠肩挑,九龍江便成了重要的交通要道。龍巖、江西、廣東等地的貨物都是通過新圩古渡,經水上運輸到廈門、泉州、臺灣及南洋等地。著名的東溪窯瓷器就是通過新圩古渡口漂洋過海。可見,黃吾田老人的推測不無道理。

據《閩南日記后》記載,兩年后,崇禎三年(1630)七月十七日,徐霞客從老家江陰啟程入閩,二次入漳,再次取道華安。這次他是向著看望族叔而來,也是奔著窮搜上次擦肩而過的北溪險灘而來。八月十七日“下舟達華封”。第二天上岸后,徐霞客見到“溪從右去,以灘高石阻,舟不能前也。”于是,他沿著山麓行走,在山嶺高處發現“灘石重疊,水勢騰激,至有一灘純石中斷而不見水者。”認為此為峽中最險處。但“自念前以雨阻不能達,今奈何交臂失之?”徐霞客的探險精神躍然紙上,他下決心不走茶烘古道,往北下山,發現山塢上一個村莊,即現在的半嶺亭村。以為有了村莊就能靠近了溪流,沒想到下溪之路越發坎坷。他時而側身投足,時而匍匐前行,“時時陷石坎,掛樹杪”“蛛網翳之,鉤發懸股,百計難脫”。當他好不容易登上一塊石頭時,卻“石不受足,轉墮深莽”,盡管險象環生,他絲毫沒有退卻,繼續攀巖涉水,終于爬上一塊側立南邊、有一百間房屋面積那么大的巨石上,仔細觀察急流、險灘、巖石、山崖,分析地形地貌對水文的影響。幾經周折,他才走出激流險灘,再次從新圩古渡口上船。

或許拜訪族叔心切,抑或完成北溪探險的夙愿,徐霞客心情格外愉悅,乘坐小舟行駛在兩岸山巒疊嶂,蔥嶺如壁的江面上。有如李白當年離開白帝城時那“兩岸猿聲啼不住,輕舟已過萬重山”的心境。徐霞客在游記中反復提到的激流險灘就是“北溪小三峽”之一的龍頭峽,位于羅溪村以下北溪河段,枯水期時,奇石裸露,色彩斑斕,層層疊疊,千姿百態,現已開辟成華安玉地質公園,是人們觀賞華安玉天然奇石的好去處。

1633年,徐霞客第三次來到漳州,同樣從漳平寧洋溪坐船抵達華封,但其游程不詳,僅見黃道周的詩文。

芳春尚未離席,夏日悄然降臨。在第12個中國旅游日到來之際,我們文友3人相約前往華安縣華豐鎮半嶺亭村,慕名尋訪霞客古道,與未曾謀面的霞客古道親密接觸。

接待我們的釋宏展法師是龍海人,名叫周國瑞。幾年前,他經人誠邀,他來到半嶺亭,發掘人文歷史,籌建凌云書院,打造霞客古道品牌。年近古稀的法師,身著黃色袈裟,腳穿布鞋,臉色紅潤,精神矍鑠,目光如炬,在馥郁芬芳的茶香里我們拉開了話閘。他像地道的本地人一樣,對半嶺亭的歷史文化了如指掌。他說,半嶺亭,古稱龍頭嶺,九龍江北溪從嶺下迂回而過,因嶺下溪旁有奇石,狀如龍頭而故名。這里海拔400多米,是霞客古道最高處,也是必經之路。“書院、寺廟、古塔、涼亭、石碑、古橋……仿佛一件件璀璨的文化瑰寶散落在古道上,不僅成為古道上一道道亮麗的風景,而且豐富了古道的文化內涵。”法師如數家珍,娓娓道來。

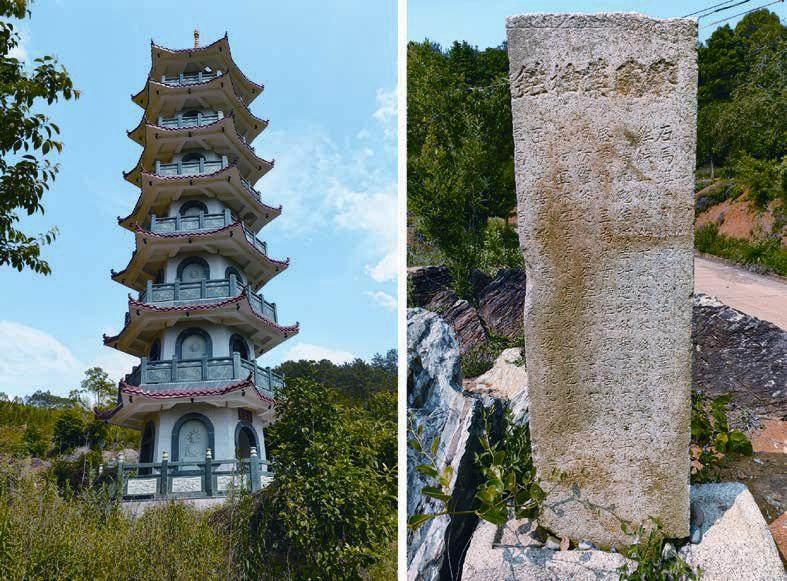

眼見為實,我們興致勃勃沿著崎嶇古道前行,目睹古道上的文物古跡。走出辦公室,只見遷址新建的晉云寺金碧輝煌,香火繚繞。晉云寺始建于明朝,是漳州郡府的六大古廟之一。革命戰爭年代,曾是地下黨員秘密聯絡點。距晉云寺不遠處,原址重建的文昌塔巧奪天工、雄偉壯觀,高高聳立在古道邊上,麗日下顯得耀眼奪目。文昌塔對面的鳳儀亭也是遷址重建,建造精巧,飛檐靈動。從碑文得知,鳳儀亭古稱嶺頭亭,修建于清道光十一年辛卯臘月,由當時的熱心人士捐建,以供路人歇息避雨。

涼亭旁另一石碑,歷經百年風雨,碑文字跡模糊,《察院禁抽鉎》碑題依稀可見,凝思許久,仍一知半解。漳州外國語學校黃佩珠老師幫助譯成白話文,我終于明白其義。當時,華封商業發達,商賈云集。但黃東明等九個彪悍占據華封,混水摸魚,對鉎鐵商戶逆抽私稅。使本來就本多利少,無利可圖的商戶雪上加霜。為此,官府在行人多的茶烘古道上,把免除生鐵稅收的禁令,樹碑撰文,公諸于眾。不得不說,古時宣傳教育的手段有限,在繁華路段樹碑石刻宣傳,不愧是一種創新之舉。

深諳古道地形路況的法師,一點兒也看不出是個上了年紀的外地人。他輕車熟路,步履矯健,帶領我們翻山越嶺,披荊斬棘,探訪一段段被悠悠歲月塵封已久的古道蹤跡。霞客古道像盤亙在龍頭嶺上的一條巨龍,雖歷經百年滄桑,但它以頑強的生命力在崇山峻嶺中延伸。古道依山勢、因地形而筑,鋪就大小不一,形態各異的花崗巖條石、天然奇石、鵝卵石,路面寬窄不一,有的路段2米多寬,有的不足1米。為方便運輸,村民在山間開辟機耕路,有的與古道重疊,有的在古道上方、下方,加上百年風雨,以致古道或坍塌、或埋沒,甚至被遺棄荒蕪。“古道文化保護路段禁止破壞”,豎立古道旁的警示牌豁然醒目。村老支書李天降高興地說:“古道已引起有關部門的重視,正組織人員進行清理恢復,已發掘總長2公里多。”只見除去積壓百年的古道如釋重負,重見天日,猶如滄桑老人容光煥發。

斗轉星移,物是人非。歲月的腳步磨去了石階的棱角,卻永遠抹不掉歷史的真容,每一級幸存的臺階,寫滿了古道往日的輝煌,見證了時代的變遷,仿佛訴說著它的前世今生。我們每發現一個溫潤锃亮的臺階石,如同故友重逢,總是欣喜若狂,總要駐足凝視。俯身輕輕撥開覆蓋其上的枯枝爛葉,仿佛觸摸歷史脈搏,穿越百年時空長廊,眼前浮現出古道繁華的景象:曲折悠長的古道上人喧馬嘯,人來人往。有的撐著傘、挎著包,匆匆地趕路;有的肩挑手提,步履沉重地登道;有的吆喝著馱運貨物的騾子在馱道上吃力地爬坡;身材魁梧,蓬頭長須,肩背斗笠的徐霞客正擠在人群里沿階下山……

古道曲徑幽深,斷斷續續,時起彼伏。我們沿著臺階陡直而下,在一段被廢棄荒蕪的古道上,一邊是縱深溝壑,一邊是陡峭山崖,中間荊棘藤蔓纏身,橫七豎八的枯竹擋路,令人望而生畏。“小心,注意安全!”大家相互提醒,隨手撿來木棍開路,手腳并用,小心翼翼,攀爬挪步,終于走出艱險的路段,古道卻在腳下消失。正當“山重水復疑無路”時,拐了個彎,眼前豁然開朗,若隱若現的古道在密林間伸展。數百米后,我們驚喜地發現一條天梯般的古道從山上隕落而下,正好與我們行走的線路交匯,大家喜出望外,蹲坐石階,把自己的身影定格在滄桑古道的畫卷里。

來到山腳下時,只見一條干涸的溪澗毫無生機地從山上延伸下來,溪澗里雜草叢生,亂石裸露,層層疊疊,一座蒼老遺棄的石拱橋聳立在溪澗兩旁。石拱橋為單孔,以條石砌筑,橋面寬約2米。如今,橋涵藤蔓纏繞,風雨飄搖,靜靜地岑寂在風輕云淡里。跨過古橋,霞客古道時隱時現,在通往新圩古渡的荔枝園里頑強地延續。

春日融融,古道悠悠。掩映綠海中的霞客古道,湮沒在歷史的長河里。但徐霞客與華安結下的情結,留下的人格魅力與探索精神,是華安一筆可貴的精神財富,必將隨著徐霞客旅游文化品牌的打造重放異彩。