以敬畏之心,迎接消費者主權時代

對于2023年的展望,我想說,當疫情和一切紛亂過去,我們將迎來消費者主權時代。

我的一個好朋友告訴我,她現在買吃吃喝喝,大部分在直播間完成,包括小吃、甜點這樣的生活點綴,也包括肉、海鮮、奶這樣的每日必備。我覺得有點不可思議:直播間里的產品種類不多,而且隨機,你想買的沒有怎么辦?她回答:“可是現在沒有什么必須買的啊。一般東西家里都能備著點,不會有什么馬上需要的。所以現在更多是看著喜歡就買了,也能買個七七八八。”

和一位做新消費創業的朋友探討零售的變化,他告訴我一個重要的體會:消費被提前滿足了。直播、私域、興趣電商,這樣的形式帶來的不僅僅是零售渠道的分流,同時還在改造消費習慣。“比如我做護膚品、面膜這樣的品類,以前大家都是用得差不多了,想到了再買。第二種狀態就是等著電商大促,囤一批。現在的狀態不一樣了,很多時候是提前消費的。比如直播看到了,或者微信群里團購了,本來不需要的,感覺還不錯,也就跟著下單了。你想,已經買過了,電商大促的時候還要囤嗎?”這位朋友最后的一句總結是:直播干掉了“雙11”。

日常消費,越來越隨意了:不再是確定的渠道、確定的時間、確定的需求。

大件消費也開始呈現不同的狀態,決策越來越快,“貨比好多家”的情景越來越罕見了。

2015年,我們做空調項目研究,消費者最終購買前,會逛2―3個渠道,5―6家品牌。大概流程是:線上看看參數,了解基本產品和價格,再到線下門店,聽聽講解、親自感受。進入一個渠道,主要的空調品牌都會看看,區別在于停留時間長短。整個決策周期至少一周。2021年,消費者購買空調的決策過程變得非常簡單:選擇一個渠道(可能線上,也可能線下),最多看3家品牌,主要看看格力和美的,選個基本滿足需求、價格合適的產品。從開始思考到下單最多一天。

消費狀態的變化,一直穩定而持續地發生著。這些變化,讓曾經有用的方法,逐漸不管用了。快消品一度穩定而確定的銷售和營銷陣地,現在被不斷分流,分流后的消費習慣也隨之變化。如果維持過去的產品和品牌信息的觸達方式,銷售和傳播效率都會減弱。大件消費曾經擁有極大的注意力投入,品牌可以介紹產品的細微區別,從而獲得消費者的認可與選擇。現在,在一些已經普及的品類里,即使是大件,消費者也不再投入過多精力,基本符合需求就下單。很多品牌的差異化表達,越來越難找到接收信號的認知空間。

2022年,上述問題被疫情掩蓋了。疫情給消費市場帶來兩個直接影響:一是消費場景受限,線下門店不能開業,消費者的行動受限,讓很多本應發生的消費被壓抑了;二是消費意愿降低,因為對收入預期的變化,消費者會量入為出,更加理智謹慎地考慮自己的花銷,很多可買可不買的東西,或者不買,或者選擇平替,整體支出額保持不增甚至微降的狀態。給企業當下的銷售帶來非常直接的沖擊。我們自然會期待,當疫情過去,人們摘下口罩,市場又會恢復過去的狀態。

事實是,疫情肯定會過去,增長的預期會回來,大市場肯定會恢復蓬勃生機。但消費狀態的變化已經發生,意味著企業理解消費者的模型需要重構,同時意味著企業思考的增長模型需要升級。如果仍然按照過去對消費者的理解,維持著原有的方式,經營的冬天還會持續更長時間。

源流品牌戰略咨詢2022年發布了一份《中國人食品飲料中的消費決策模式》報告。從食品飲料的角度切入,探討今天主流消費者的消費觀。

所謂消費觀,主要就是如何花錢,買什么,怎么選。

生活水平提升后的消費者,花錢方式在變化。消費結構中,剛需型的占比越來越低,改善型需求占比越來越高。同時,改善型需求也占據著更多的消費注意力。

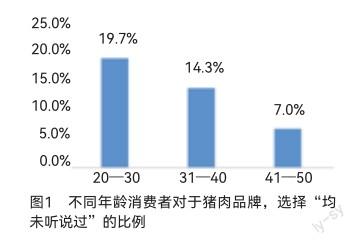

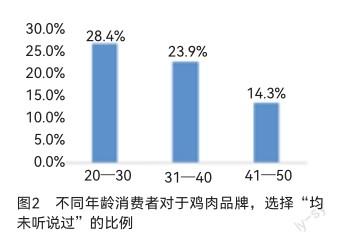

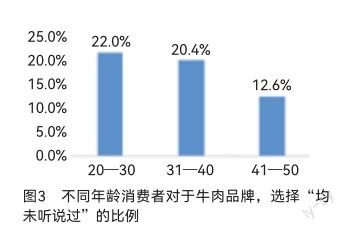

我們首先從不同年齡消費者對于肉類品牌的關注度,來感受一下消費關注度的變化(見圖1、圖2、圖3)。需要說明的是,我們選擇調研的人群,是自己住,有冰箱,每周高頻買菜做飯的人。

對于熟悉的區別不大的品類,消費者越來越不愿投入過多精力。而另一些品類上,消費者關注持續加碼。

喜歡烹飪的,對油有講究。喜歡烘焙的,家里連面包粉都有好多種。喜歡喝酒的,酒占了冰箱一半空間。

注意力結構的改變,不僅僅體現在食品飲料,在其他品類,比如家電品類中,我們不再討論空調的參數、油煙機的指標,新興的烘干機、洗碗機、洗地機、衣物護理機,占據了逛街時更多的逗留時間,也給聊天帶來了更多的話題。

改善型需求,還有一個特點,就是需求方向的多元化。即使是鮮奶這個我們認為大致肯定的升級品類,背后呈現出來的關鍵選擇因素也是不同的:40歲的人看重營養,30歲的人關注新鮮,20歲的人在乎口感。

以上兩個特點,總結起來是消費個性與多元的狀態。當消費變得復雜時,品牌不太能期待簡單大一統的方式可以獲得所有人的認可。強化對消費者的理解,識別真正愿意選擇自己的那群人,成為做品牌的重要功課。

我們并不是在提一種老生常談的人群畫像。比如談精致女性:年齡25—35歲,住在一、二線城市,名校畢業,從事金融、法律等行業,或者企業高管。這樣的描述,可以框出一大群人,而其中,每個人的狀態、性格、需求各不相同。只獲得這個結果,仍然是品牌自我中心的產物:只知道自己想把產品賣給這些人,卻不知道她們為什么要買。

理解消費者,首先需要接受消費群體是許多個體的集合,而不是一個由年齡或職業或性別定義的整體。我們面對的不再是一個同質化的整體,而是一個豐富多彩的整體。

如果仍然把消費者當成一個整體來追求,品牌會忽視許多真正洞察的機會;相反,花點時間,從需求細分,建立起品牌、產品與真實需求的連接,從需求細分,識別出一群真正認可品牌與產品的消費群體,品牌會找到自己真正的盟友。

站在2022年的尾巴,我們看到疫情的陰霾開始緩緩散去。展望2023年,品牌需要直面一個更重要的主題:如何迎接消費者主權時代。(肖瑤,源流品牌戰略咨詢創始人)