大數據時代循證教育治理:內涵特征、發展邏輯與運行機制

胡艷敏 溫恒福

[摘 ? 要] 大數據時代教育面臨著“唯數據論”“數據泛化”“數據互斥”等危機,變革教育治理方式,走向循證教育治理成為推進新時代教育治理體系科學化與高質量發展的重要議題。研究認為:大數據時代循證教育治理是多元治理主體依托智能技術,利用經由數據、信息、知識轉化而成的研究證據,精準管理教育公共事務的方法。從治理背景、依據、理念綜合闡述了傳統教育治理方式轉向循證教育治理的發展邏輯。最后,從構建“領導力—有效證據”長效互動的教育治理引導機制,推動“公共價值—有效證據”雙向平衡的教育治理證據傳播機制,完善“領導力—公共價值”多元溝通的教育治理協商機制等層面提出了循證教育治理的實踐運行機制。

[關鍵詞] 循證教育治理; 大數據; 內涵特征; 發展邏輯; 運行機制

[中圖分類號] G434 ? ? ? ? ? ?[文獻標志碼] A

[作者簡介] 胡艷敏(1992—),女,黑龍江佳木斯人。博士研究生,主要從事教育信息化、教育治理研究。E-mail:huyanmin66 @163.com。溫恒福為通訊作者,E-mail: wenhengfu@126.com。

一、引 ? 言

隨著數據的爆炸式增長,大數據、云計算、人工智能等先進技術推動著教育治理的數字化轉型。目前,不少研究提出了人工智能賦能教育治理[1]、在線教育治理[2]的新思路,強調運用技術為治理主體提供大規模的數據反饋。然而,“數字雖然是一種說明問題很有用的方法,但它并不是一種決定性的方法”[3]。未經整理的數據,有時可能比沒有數據造成更差的結果。教育主體如果缺乏數據整合、數據理解、數據辨偽的教育眼界,可能會阻礙教育治理科學化與高質量發展。近年來,西方教育界在循證醫學的助推下逐步形成了循證教育學這一新型交叉學科[4]。尤其在“互聯網+”教育環境下,學習者通過循證學習能夠從海量教育證據中篩選、整合出最佳證據[5]。受此影響,國外循證治理(Evidence-based Governance,EBG)理念也滲透進教育領域,幫助身處數據狂潮的教育治理主體找到有效證據,促進精準教學。本研究通過學科交叉與融合提出了大數據時代循證教育治理的觀點,旨在解決數據治理中的痛點和難點問題。

二、循證教育治理的內涵特征

循證教育治理是由循證治理和教育治理整合而成的。按照概念整合理論,概念的整合通常涉及輸入空間Ⅰ、輸入空間Ⅱ、類屬空間、整合空間[6],它們構成了一個具有新創結構的整合網絡。依據該理論,循證教育治理這一整合空間有選擇性地融納了教育治理和循證治理兩個元素,從教育治理中選擇教育作為治理領域,從循證治理中選擇循證作為治理方式,加上技術支撐的治理場域,力圖科學有效地實現教育“善治”目標。

(一)教育治理的內涵

國內關于“治理”一詞興起于20世紀90年代末,并相繼開展了治理理論和實踐研究。與古希臘語和拉丁語將“治理”理解為控制、引導和操縱之意不同,現代西方學者認為,治理意為政府放權和向社會授權,強調弱化政治權力,企望實現政府與社會多元共治[7]。教育治理是衡量國家治理體系與治理能力現代化成效的重要指標,是指國家機關、社會組織、利益群體和公民個體,通過一定的制度安排進行合作互動,共同管理教育公共事務的過程。治理的典型特征是多元主體參與的“共治”,共治是路徑,善治是目標[8],即實現公共利益最大化,而這一目標涉及現行教育治理方式的有效性問題。

(二)循證治理的內涵

循證治理肇始于循證醫學。循證醫學主張將個人的臨床專業知識與系統研究的最佳外部臨床證據相結合[9],并逐漸超出了醫學范圍在諸多領域掀起了循證實踐運動,其中包括循證決策。但循證決策存在一些問題:一是仍然受政府主觀性影響,是決策者根據決策意圖有選擇性地使用證據支持其政策的線性過程,即是“基于政策的證據”而非“基于證據的政策”[10]。二是循證決策以效益與效率為目標,忽視了多元主體的合理價值訴求,使公共政策無法平衡多方利益而飽含矛盾[11]。三是決策者的文化背景、價值觀念和個體經驗會影響科學證據的產出和適用,使決策者對“最佳證據”的理解和使用產生偏差,損害了決策執行過程中的社會價值[12]。隨著治理理論的興起,國外學者提出了“循證+治理”模式及其對社會科學發展的影響。譬如,醫療保健政策領域引入了循證治理理念,并介紹了可供參考的循證治理步驟[13]。國內關于循證治理的研究還處于初步探索階段,一般認為,循證治理是指多元治理主體基于嚴謹、科學的方法形成研究證據,利用證據進行治理[14]。基于數據的治理與循證治理都離不開數據的支撐,但前者局限于各種碎片化數據,后者是以數據為載體,以經過數據篩選和評估而形成的有效證據為核心,是對“數據—治理”方式的轉型升級。

(三)循證教育治理的概念構建及基本特征

近年來,歐美國家致力于推動循證社會科學的發展,率先將循證治理理念和方法運用到了教育領域,并證明了循證治理對提高學校和教師的工作效能具有積極影響[15]。從整體性治理理論來看,教育治理作為一個整體系統,由治理主體、治理場域、治理證據構成,沿著“技術—循證—治理”的內在邏輯相互融通。首先,大數據為教育主體提供了治理場域。教育治理主體應順應數字化時代的必然趨勢,依靠數據驅動決策[16]。其次,循證治理是對教育場域中泛在數據的優化升級,通過數據—信息—知識—證據的轉化線路,為獲取科學有效的證據提供依據。再次,教育者需依據自身經驗知識并結合有效證據在具體情況下作出科學決策。

基于循證治理和教育治理這兩個輸入空間以及技術背景的概念整合,筆者認為,循證教育治理將“數據驅動教育治理”的相關研究向前推進了一步,它是指在大數據智能化背景下,多元治理主體在泛在數據中挖掘數據價值,充分利用經由數據、信息、知識轉化而成的研究證據,協同、科學、精準、公正、高效地管理教育公共事務的方法。其至少包含五方面特征。第一,協同性。循證教育治理參與者包括中央政府、地方政府、教育主管部門、社會組織、學校、教育者、受教育者及其家長等利益相關者,各主體之間相互依存,以跨界聯動協調機制打破利益壁壘,形成多元治理的協調共生網絡。第二,科學性。以有效證據作為治理依據,要求教育主體對治理對象保持客觀評價,并依證提出行之有效的治理方案。第三,公正性。證據的平等開放性可以有效地實現公共利益最大化,避免因證據資源壟斷致使他者話語權失衡。第四,高效性。循證教育治理是根據證據的質量、強度和實效性針對具體情況的共治,而非抽象的共治,將普遍性教育治理經驗與個性化研究證據相結合以提高教育治理成效。第五,融合性。經驗知識、大數據以及證據是循證教育治理過程中必不可少的環節,這三者有機融合共同推進教育治理方式的轉型。

三、教育治理方式轉向循證

教育治理的發展邏輯

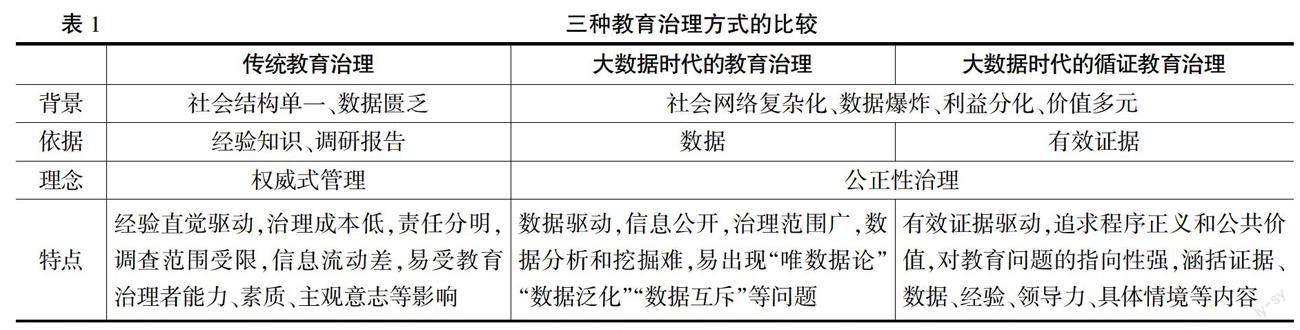

從方法論層面來看,教育治理分為三種:一是基于經驗知識的傳統教育治理;二是基于大數據的教育治理;三是基于有效證據的教育治理。三種治理方式在不同時期發揮著相互嵌連的功用(見表1)。

(一)治理背景:從數據匱乏到數據爆炸

傳統中國社會結構相對單一,帶有典型鄉土社會的基本特征,這一點充分體現在費孝通的“差序格局”中,將社會范圍視作“一根根私人聯系所構成的網絡”,崇尚統一的中央集權管理模式。這造成了在新中國成立以后的很長時間內,教育系統是以政府為中心的壟斷結構,實施自上而下的“灌輸”和“控制”,造成信息傳遞的封閉性,限制了公眾參與教育治理的渠道,甚至可能導致政府和公眾的零和博弈。傳統教育治理轉向大數據教育治理的一個重要契機是突發公共衛生事件。疫情是對各級各類學校治理方式變革的倒逼,推進了學校數字化轉型。大數據對提升教育信息的公開透明、優化信息跨層級交互共享、驅動教育教學具有強大優勢。例如教學方式由線下轉為線上線下相結合,課程實施場所從班級轉向家校結合,教材形式實現紙質教材數字化等。但面對數據爆炸的時代,如果我們處理數據的能力與數據的實際增長速度相差甚遠,就會出現危機。相比于數據治理,循證教育治理秉持著對數據“取之有道,用之有方”的原則。一方面,數據的收集、分析、整合是循證教育治理之所依。另一方面,證據追求的公正性能有效規避數據爆炸帶來的“唯數據論”“數據泛化”“數據過時”等技術風險,矯正教育主體對數據的偏聽偏信偏用。

(二)治理依據:從經驗知識到有效證據

在“中央計劃”模式下,教育主體不可避免地受到不同制度、價值觀和話語體系的影響,產生主觀臆斷和經驗越位等非科學決策。盡管傳統教育治理也會開展一系列活動,比如一線學校調研、社會輿情、師生座談會等,但這些只是基于抽樣、個案方式獲取的少量樣本,所得結論還有待商榷。隨著教育信息化的興起,傳統經驗性治理已經不足以解決當前的諸多教育問題,需要借助數據這一廣泛的教育戰略資源。美國《教育科學改革法》提出,政府制定教育政策必須以實證數據作為支撐,也有大學專門采用了Collibra數據治理平臺幫助學校導航復雜的數據治理過程。在全球教育治理方面,PISA測試作為全球教育“比較治理”的典型案例,測量并定期更新多個國家和地區學生的多種能力數據。在國內,信息技術與教育治理相融合已取得了重大突破,例如全面推進智慧學校建設、運用人工智能機器人輔助教學、創建一卡通數據平臺等。

循證教育治理的依據是“有效證據”。數據不等同于證據,但可以轉化為證據。國外學者提出了數據轉向證據的過程模型[17],該模型沿著數據—信息—知識—證據來實現轉化(如圖1所示)。數據的呈現形式包括數字、文本、圖像、語音、視頻等,它是未經人為加工或篩選的,例如2021年某省教師減少X人,治理者無法從中發現問題,但如果將數據同當地經濟發展水平、學校福利待遇等因素相關聯,就會產生更豐富的解讀。信息是大腦對數據的有序化加工,通過在數據之間建立聯系賦予數據以具體情境,包含教育研究成果、師生經驗、咨詢分析意見等。知識層的數據蘊含著高密度的特征、規模、趨勢等巨大價值[18],融入了教育專家的智慧,是在系統化的人為概括、提煉、研究、分析、總結中形成的。數據、信息、知識分別通過人工智能等技術、實驗操作、質性研究、系統評價等方法被提取為初始證據。初始證據又有信效度差異,系統綜述、元分析、隨機對照研究排在首位;其次是觀察性研究、定性研究;專家意見和描述性資料質量最低[19]。需要注意的是,知識層的專家意見是綜合了客觀數據與主觀經驗的結果。此外,有效證據是動態變化的。隨著大數據和信息的更新,教育實踐情境與調查方法的變化,針對類似教育問題有可能出現更加科學的證據。現實化的有效證據促進了數據資源的更迭,不斷生成的證據能夠形成新的社會實事、信息和知識,成為新證據獲取的素材和來源。

(三)治理理念:從權威式管理轉向公正性治理

傳統教育治理過程存在集教育管理部門、辦學部門和評估部門“管辦評”三位一體現象,政府秉持著工業時代的官僚科層主義。一方面,政府和公眾具有“路徑依賴性”,在面對公共危機時,無法及時找到可替代的教育手段。另一方面,政府壟斷優質公共教育資源,將公眾話語權排斥在外,導致治理效能和公眾認同度低下,阻礙了教育公平的實現。“教育公平是最大的公平”,為實現教育治理權力的民主化、扁平化,治理主體開始尋求智能技術的賦能。新一代信息技術所具有的自由、開放、共享的價值觀,與“共建、共治、共享”的教育治理理念具有“同構性”[20],有助于突破治理主體的封閉思維,使公眾能夠借助新媒體行使更多的參與權和表達權,利用廣泛民意倒逼政府關注某個教育事件,并介入和問責。

但我們還需思考,在智慧環境中如何最大限度地保證教育公平,使教育決策獲得多元主體的認同?教育治理成果的公正性取決于教育治理程序的公平公正。正如羅爾斯提出的達到社會利益的合理分配需要“機會的公平平等和純粹程序的正義”[21]。在循證治理中,證據本身所蘊含的追求程序正義和公共價值的特點恰恰與治理所欲實現的教育公平目標相契合。2011年英國成立的教育基金會(Education Endowment Foundation)就是專門以循證治理方式建立的教育證據庫,為學校教學和實踐提供高質量證據[22],力圖消解私人利益對治理過程的干預而造成的不良后果。該證據庫涵括了14000多所中小學,致力于打破家庭收入和學生學業成就之間的不平等關系,幫助處境不利的學生提高閱讀、數學、科學和社會情感等方面的能力。

四、大數據時代循證教育治理的運行機制

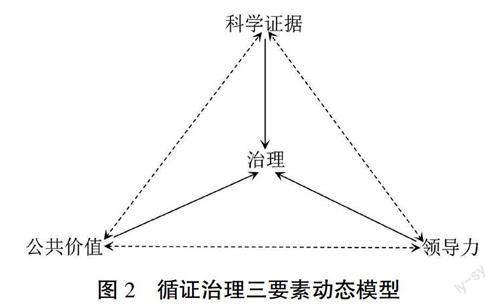

為提升教育治理的科學性與高質量,本研究以循證治理理論框架提出的領導力、科學證據、公共價值為立足點,探索大數據時代循證教育治理的運行機制。

(一)循證治理的理論框架

循證醫學認為,只有充分實現不同級別的醫學證據、臨床經驗、患者真實意愿和價值觀的平衡與融合,才能得到最佳治療方案[9]。據此,已有循證治理模型均由領導力、科學證據、公共價值三個因素組成[11,23],加之科技賦能新時代治理格局,形成了以科學證據為核心的循證治理模式(如圖2所示)。從橫向維度看,科學證據涉及國家和地方發布的政策、研究報告等。從縱深維度看,科學證據由數據、信息、知識轉化而成;領導力是決策者所應具備的能力,包括協調沖突、證據意識、跨學科合作等技能;公共價值是指公民的價值觀和意愿,公民是政府決策的受眾,作為利益相關者參與治理,其利益訴求需要體現在政府決策之中。

循證治理三要素中的兩兩要素相關。首先,科學證據和領導力呈雙向動態關系。客觀證據為治理者提供科學依據,促進治理者在科學評估中高效地完成治理目標。反之,決策者在治理過程中選擇性地使用證據,并驗證證據在特定情境下的可行性。其次,科學證據與公共價值呈雙向平衡關系。科學證據能夠為公民行為提供有益的指導,通過信息媒介使公共價值從多方分歧走向共識。受公共價值影響,證據并非是由主觀意愿決定的狹隘價值偏好,而是有效地糾正價值偏差,進而促進集體認同。再次,領導力與公共價值之間也呈雙向動態關系。決策者面向的是社會公眾和社會問題,公共價值為決策者實現“以人為本”的根本目標提供了方向。領導力是體現公共價值的重要載體,通過資源的公平分配減少利益沖突,實現公共價值最大化。

(二)循證教育治理的運行機制

第一,構建“領導力—有效證據”長效互動的教育治理引導機制。首先,我國應大力培養大數據人才和循證人才。泛在數據缺少系統性、情境性和價值性,需要依靠具有高階思維能力的人才運用科學方法將碎片化數據轉化為高質量證據。其次,政府應鼓勵教育研究者積極開展實驗研究、縱向研究、元分析研究保證證據生產的科學性。近年來,元分析流行于國外教育領域,通過剔除虛假數據,避免出版偏誤,最大限度地確保研究結論的客觀真實,發現潛在的、真實的教育規律。再次,建立科學透明的第三方教育證據共享系統。處理好政府、地方大中小學教育智庫、教育科研院所之間的關系,實現跨組織、跨地域、跨階層教育智庫的數據聯結。目前,國外已經建立了一些循證共享中心,比如美國的What Works Clearinghouse(WWC),英國的Center for Evaluation and Assessment(CEA)等。我國也有必要設立國家循證教育治理研究中心,嚴格按照循證治理程序進行實驗設計、結果獲取、評價反饋。再者,研究者要及時更新教育證據庫,收集國外教育證據庫中的最新內容,幫助教育治理主體根據最新證據進行治理和決策。最后,建立完善的第三方教育證據評價機制。政府應為相關科研機構提供資金支持,安排專業人員評判證據價值,鑒別證據生產過程是否科學合理。

第二,推動“公共價值—有效證據”雙向平衡的教育治理證據傳播機制。循證治理理念既承接了以證據為核心的理性主義理論邏輯,又涵括以公眾利益為目標的價值理性,因此循證教育治理強調教育證據和公共價值的合理化交往。教育場域的公共價值主要體現在學校層面。首先,要提高教育行政工作者、教師、學生的循證思維和循證素養,增強其“證據意識”。教育治理主體參與治理的思維方式決定了教育組織的內在運行規則和外在發展方向。要利用公眾導向型科學證據以超越偏見、流行和意識形態的方式為師生提供“什么是有效的”科學系統性指導,尤其是指導學生理性對待網絡輿情。其次,學校應積極建立以循證思維為指導的循證教育治理能力培訓機制,為師生開展相關講座,并將循證治理能力作為教師專業發展能力的一部分,加強師生對循證理論、循證治理、循證教育、循證教學、循證學校改革、循證教師教育的了解和學習。在教育組織內部營造“證據為本,經驗為輔”的循證治理文化,從而避免教師陷入教育治理的經驗化和“唯數據論”困局,更好地開展教學活動和科學研究。再次,培養師生將基于證據的原則轉化為提出問題解決方案的元技能,使他們能夠針對實際教育情境所呈現出的教育問題,找到基于證據的可行性方法。

第三,完善“領導力—公共價值”多元溝通的教育治理協商機制。政府和社會應協同各方力量廣泛參與,促進教育多元主體共建共治。首先,要突破國家—社會關系的二元對立思維,形成協同治理,公共利益最大化的價值理念。政府全能型的教育管理模式雖然改變了教育系統各部分各行其是的狀態,增強了對地方教育的控制力,但由于其基于國家—社會關系理論,所以也造成了教育治理體系中國家和社會二分的狀態。“教育治理現代化應跳出‘二元對立思維下國家—社會關系中一方防范、制約另一方的理論窠臼”[24],有效協調“家校社政”多元利益價值分化問題,樹立起鮮明的人民立場,超越民主治理中“多數人的暴政”[25]。其次,注重公眾對政府的監督制衡作用。各級政府在治理過程中應充分匯集和吸納多方教育意見和建議,采納基層教育治理中的可行性經驗。再次,國家應借助教育智庫和教育證據庫不斷下沉教育資源,通過引導、協調、溝通、整合等方式,使推行的教育政策滿足地方政府、教育主管部門、基層學校等的公共利益和公眾訴求。

五、結 ? 語

循證教育治理對推動教育治理體系與治理能力現代化具有重要價值,不僅強調數據理性和去魅化,也囊括了政府、社會、學校內部各主體的經驗和價值理性,平衡技術手段所追求的教育效率與政治手段尋求的教育公平,兼顧教育問題關涉公眾的利益均衡。然而目前許多以證據為基礎制定教育政策的觀念背后,只是將理解和利用證據作為一個隱含假設,與循證精神還存在一定距離。未來應充分發揮教育治理主體的“證治”優勢,形成“科學證據—領導力—公共價值”多元互構的教育治理良性循環和動態平衡機制,實現教育“善治”愿景。

[參考文獻]

[1] 侯浩翔,鐘婉娟.人工智能視閾下教育治理的技術功用與困境突破[J].電化教育研究,2019(4):37-43.

[2] 王娟,鄭浩,李巍,鄒軼韜.智能時代的在線教育治理:內涵、困境與突破[J].電化教育研究,2021(7):54-60.

[3] 沃恩.科學決策方法:從社會科學研究到政策分析[M].沈崇麟,譯.重慶:重慶大學出版社,2006.

[4] 柳春艷,楊克虎.西方循證教育學推演:理論、方法及啟示[J].電化教育研究,2022,43(3):25-31.

[5] 柳春艷,丁林,楊克虎.互聯網+”教育背景下的循證學習探究[J].電化教育研究,2020,41(7):55-61.

[6] 劉芬.概念整合中的類屬空間及映射解析[J].湘潭大學學報(哲學社會科學版),2012,36(4):157-160.

[7] 王浦劬.國家治理、政府治理和社會治理的含義及其相互關系[J].國家行政學院學報,2014(3):11-17.

[8] 褚宏啟.教育治理:以共治求善治[J].教育研究,2014,35(10):4-11.

[9] SACKETT D L, ROSENBERG W M C, MUIR GRAY J A, et al. Evidence based medicine: what it is and what it isn't[J].British medical journal,1996,312(7023):71-72.

[10] 周志忍,李樂.循證決策:國際實踐、理論淵源與學術定位[J].中國行政管理,2013(12):23-27.

[11] 杜澤,張曉杰.循證治理視域下突發公共衛生事件的網絡輿情治理研究[J].情報理論與實踐,2020,43(5):17-23.

[12] PARKHURST J. The politics of evidence:from evidence-based policy to the good governance of evidence[M].New York: Routledge, 2016.

[13] MELE V, COMPAGIN A, CAVAZZA M. Governing through evidence: a study of technological innovation in health care[J].Journal of public administration research and theory,2013,24(4):843-877.

[14] 李剛.走向教育的循證治理[J].教育發展研究,2015,35(23):26-30.

[15] ALTRICHTER H. The emergence of evidence-based governance models in the state-based education systems of Austria and Germany[M]//ALLAN J, HARWOOD V, J?尷RGENSEN C R. World yearbook of education 2020: schooling, governance and inequalities. London: Routledge, 2019.

[16] 張學波,林書兵,孫元香.從數據到知識:數據驅動教學決策的理論模型與能力提升[J].電化教育研究,2021,42(12):41-47.

[17] DESAI A, HARLOW K, JOHNSTON E W. Governance in the information era:theory and practice of policy informatics[M].New York: Routledge,2015.

[18] 祝智庭,彭紅超,雷云鶴.解讀教育數據智慧[J].開放教育研究,2017,23(5):21-29.

[19] OLIVER A, MCDAID D. Evidence-based health care:benefits and barriers[J].Social policy and society,2002,1(3):183-190.

[20] 張培,夏海鷹.數據賦能教育治理創新:內涵、機制與實踐[J].中國遠程教育,2021(7):10-17.

[21] 約翰·羅爾斯.正義論[M].何懷宏,何包鋼,廖申白,譯.北京:中國社會科學出版社,1988.

[22] EDOVALD T, NEVILL C. Working out what works:the case of the education endowment foundation in England[J].ECNU review of education,2020,4(1):1-19.

[23] 王學軍,王子琦.從循證決策到循證治理:理論框架與方法論分析[J].圖書與情報,2018(3):18-27.

[24] 王湘,軍康芳.和合共生:基層治理現代化的中國之道[J].中國行政管理,2022(7):16-22.

[25] 喻聰舟,溫恒福.融合式教育治理現代化——新時代中國特色教育治理現代化的新趨勢[J].現代教育管理,2019(7):22-27.

Evidence-based Education Governance in the Era of Big Data: Connotative Characteristics, Development Logic and Operation Mechanism

HU Yanmin, ?WEN Hengfu

(School of Educational Science, Harbin Normal University, Harbin Heilongjiang 150025)

[Abstract] In the era of big data, education is facing crises such as "data-only theory", "data generalization" and "data mutual exclusion". It has become an important issue to promote the scientific and high-quality development of the education governance system in the new era by reforming the way of education governance and moving towards evidence-based education governance. This study holds that in the era of big data, evidence-based education governance is a method for multiple governance subjects use intelligent technologies to accurately manage public education affairs by using research evidence transformed through data, information and knowledge. This study comprehensively expounds the development logic of the shift from traditional educational governance to evidence-based educational governance in terms of governance context, rationale, and philosophy. Finally, this study puts forward a practical operation mechanism of evidence-based education governance from the aspects of constructing a guidance mechanism of education governance with long-term interaction between "leadership and effective evidence", promoting a two-way balanced evidence communication mechanism of education governance with "public values and effective evidence", and improving the consultation mechanism of education governance with multifaceted communication between "leadership and public values".

[Keywords] Evidence-based Education Governance; Big Data; Connotative Characteristics; Development Logic; Operation Mechanism